Бластоспоры в мокроте что это

Бластоспоры в мокроте что это

Мокрота – отделяемый из легких и дыхательных путей (трахеи и бронхов) патологический секрет. Общий анализ мокроты – лабораторное исследование, которое позволяет оценить характер, общие свойства и микроскопические особенности мокроты и дает представление о патологическом процессе в дыхательных органах.

Клинический анализ мокроты.

Мг/дл (миллиграмм на децилитр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

Общая информация об исследовании

Мокрота – это патологический секрет легких и дыхательных путей (бронхов, трахеи, гортани), который отделяется при откашливании. У здоровых людей мокрота не выделяется. В норме железы крупных бронхов и трахеи постоянно образовывают секрет в количестве до 100 мл/сут., который проглатывается при выделении. Трахеобронхиальный секрет представляет собой слизь, в состав которой входят гликопротеины, иммуноглобулины, бактерицидные белки, клеточные элементы (макрофаги, лимфоциты, слущенные клетки эпителия бронхов) и некоторые другие вещества. Данный секрет обладает бактерицидным эффектом, способствует выведению вдыхаемых мелких частиц и очищению бронхов. При заболеваниях трахеи, бронхов и легких усиливается образование слизи, которая отхаркивается в виде мокроты. У курильщиков без признаков заболеваний органов дыхания также обильно выделяется мокрота.

Клинический анализ мокроты является лабораторным исследованием, которое позволяет оценить характер, общие свойства и микроскопические особенности мокроты. На основании данного анализа судят о воспалительном процессе в органах дыхания, а в некоторых случаях ставят диагноз.

При клиническом исследовании мокроты анализируются такие показатели, как количество мокроты, ее цвет, запах, характер, консистенция, наличие примесей, клеточный состав, количество волокон, определяется присутствие микроорганизмов (бактерий, грибов), а также паразитов.

Мокрота по составу неоднородна. Она может содержать слизь, гной, серозную жидкость, кровь, фибрин, причем одновременное присутствие всех этих элементов не обязательно. Гной образуют скопления лейкоцитов, возникающие в месте воспалительного процесса. Воспалительный экссудат выделяется в виде серозной жидкости. Кровь в мокроте появляется при изменениях стенок легочных капилляров или повреждениях сосудов. Состав и связанные с ним свойства мокроты зависят от характера патологического процесса в органах дыхания.

Микроскопический анализ дает возможность под многократным увеличением рассмотреть присутствие различных форменных элементов в мокроте. Если микроскопическое исследование не выявило наличия патогенных микроорганизмов, это не исключает присутствия инфекции. Поэтому при подозрении на бактериальную инфекцию одновременно рекомендуется выполнять бактериологическое исследование мокроты с определением чувствительности возбудителей к антибиотикам.

Материал для анализа собирается в стерильный одноразовый контейнер. Пациенту необходимо помнить, что для исследования нужна мокрота, выделенная при откашливании, а не слюна и слизь из носоглотки. Собирать мокроту нужно утром до приема пищи, после тщательного полоскания рта и горла, чистки зубов.

Результаты анализа должны оцениваться врачом в комплексе с учетом клиники заболевания, данных осмотра и результатов других лабораторных и инструментальных методов исследования.

Для чего используется исследование?

Когда назначается исследование?

Что означают результаты?

Количество мокроты при разных патологических процессах может составлять от нескольких миллилитров до двух литров в сутки.

Незначительное количество мокроты отделяется при:

Большое количество мокроты может выделяться при:

По изменению количества мокроты иногда можно оценить динамику воспалительного процесса.

Цвет мокроты

Чаще мокрота бесцветная.

Зеленый оттенок может свидетельствовать о присоединении гнойного воспаления.

Различные оттенки красного указывают на примесь свежей крови, а ржавый – на следы распада эритроцитов.

Ярко-желтая мокрота наблюдается при скоплении большого количества эозинофилов (например, при бронхиальной астме).

Черноватая или сероватая мокрота содержит угольную пыль и наблюдается при пневмокониозах и у курильщиков.

Мокроту могут окрашивать и некоторые лекарственные средства (например, рифампицин).

Запах

Мокрота обычно не имеет запаха.

Гнилостный запах отмечается в результате присоединения гнилостной инфекции (например, при абсцессе, гангрене легкого, при гнилостном бронхите, бронхоэктатической болезни, раке легкого, осложнившемся некрозом).

Своеобразный «фруктовый» запах мокроты характерен для вскрывшейся эхинококковой кисты.

Характер мокроты

Слизистая мокрота наблюдается при катаральном воспалении в дыхательных путях, например, на фоне острого и хронического бронхита, трахеита.

Серозная мокрота определяется при отеке легких вследствие выхода плазмы в просвет альвеол.

Слизисто-гнойная мокрота наблюдается при бронхите, пневмонии, бронхоэктатической болезни, туберкулезе.

Гнойная мокрота возможна при гнойном бронхите, абсцессе, актиномикозе легких, гангрене.

Кровянистая мокрота выделяется при инфаркте легких, новообразованиях, травме легкого, актиномикозе и других факторах кровотечения в органах дыхания.

Консистенция мокроты зависит от количества слизи и форменных элементов и может быть жидкой, густой или вязкой.

Плоский эпителий в количестве более 25 клеток указывает на загрязнение материала слюной.

Клетки цилиндрического мерцательного эпителия – клетки слизистой оболочки гортани, трахеи и бронхов; их обнаруживают при бронхитах, трахеитах, бронхиальной астме, злокачественных новообразованиях.

Альвеолярные макрофаги в повышенном количестве в мокроте выявляются при хронических процессах и на стадии разрешения острых процессов в бронхолегочной системе.

Лейкоциты в большом количестве выявляются при выраженном воспалении, в составе слизисто-гнойной и гнойной мокроты.

Эозинофилы обнаруживаются при бронхиальной астме, эозинофильной пневмонии, глистных поражениях легких, инфаркте легкого.

Эритроциты. Обнаружение в мокроте единичных эритроцитов диагностического значения не имеет. При наличии свежей крови в мокроте выявляются неизмененные эритроциты.

Клетки с признаками атипии присутствуют при злокачественных новообразованиях.

Эластические волокна появляются при распаде ткани легкого, которое сопровождается разрушением эпителиального слоя и освобождением эластических волокон; их обнаруживают при туберкулезе, абсцессе, эхинококкозе, новообразованиях в легких.

Коралловидные волокна выявляют при хронических заболеваниях (например, при кавернозном туберкулезе).

Обызвествленные эластические волокна – эластические волокна, пропитанные солями кальция. Их обнаружение в мокроте характерно для туберкулеза.

Спирали Куршмана образуются при спастическом состоянии бронхов и наличии в них слизи; характерны для бронхиальной астмы, бронхитов, опухолей легких.

Кристаллы Шарко – Лейдена – продукты распада эозинофилов. Характерны для бронхиальной астмы, эозинофильных инфильтратов в легких, легочной двуустки.

Мицелий грибов появляется при грибковых поражениях бронхолегочной системы (например, при аспергиллезе легких).

Прочая флора. Обнаружение бактерий (кокков, бацилл), особенно в больших количествах, указывает на наличие бактериальной инфекции.

Кто назначает исследование?

Пульмонолог, терапевт, педиатр, врач общей практики, ревматолог, фтизиатр, аллерголог, инфекционист, клинический миколог, онколог, паразитолог.

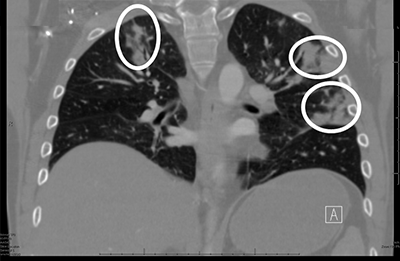

Грибковая пневмония

Пневмония (воспаление легких) – достаточно часто диагностируемое заболевание, при этом его новые формы появляются почти ежегодно. Одна из них – грибковая пневмония, обусловленная активностью патогенных микроорганизмов в период ослабления иммунной системы человека.

Что такое Грибковая пневмония

Грибковая пневмония – это воспалительный процесс, возникающий в паренхиме и альвеолярных тканях, и вызываемый грибковыми микроорганизмами. Заболевание может возникать самостоятельно при инфицировании легочных тканей либо быть осложнением другой фоновой патологии, например – абсцесса легкого, обструктивного бронхита, бронхоэктатической болезни.

Грибковая пневмония – одна из тяжелейших форм воспаления легких. Несмотря на применение новейших антимикотических препаратов количество случаев ее возникновения увеличивается. Вялое течение пневмомикозов и специфичность возбудителей затрудняют постановку точного диагноза. По этой причине затягивается начало терапии, что приводит к обострению воспалительного процесса.

В зависимости от вида грибка выделяют несколько форм пневмомикоза:

Причины возникновения

Развитие грибковой пневмонии обусловлено интенсивным размножением инфекционных агентов, проникших в легкие через верхние и нижние дыхательные пути. Патология может быть первичной или вторичной – следствием других заболеваний фона или дыхательной системы.

Важно! Активация патогенных микроорганизмов возможна только при снижении функций иммунной системы.

Грибковая пневмония может быть осложнением на фоне следующего:

Также в группу риска входят люди, перенесшие искусственную вентиляцию легких, или трансплантацию органов.

Симптомы и признаки

Симптомы грибковой пневмонии обусловлены формой заболевания. При остром воспалении легких самочувствие пациента резко ухудшается, в то время как хроническая форма характеризуется стертой симптоматикой. Для воспалительного процесса в легких характерно:

Важно! Тяжелые формы болезни нередко становятся причиной образования абсцессов легкого.

Какой врач лечит

Лечением грибковой пневмонии занимается врач-пульмонолог.

Методы диагностики

С целью выявления заболевания в первую очередь проводится сбор анамнеза, после чего делается анализ мокроты и биопсия ткани. Помимо этого возможно назначение КТ легких и бронхоскопии. Для определения масштабов локализации очага и наличия возможных осложнений пациенту назначают анализы крови и рентгенографию легких.

Методы лечения

Терапия грибковой пневмонии включает одновременный прием противогрибковых медикаментозных препаратов и мультивитаминных комплексов. Такой подход способствует выведению из организма токсинов и стимулированию иммунной системы.

Результаты

Своевременная диагностика и грамотное лечение обуславливают благоприятный, обнадеживающий прогноз. В то же время длительное отсутствие медицинской помощи существенно повышает риск развития серьезных патологий, и может привести к инвалидности или летальному исходу.

Реабилитация и восстановление образа жизни

Реабилитационная программа включает несколько составляющих:

Все эти процедуры направлены на устранение остаточных явлений, полное восстановление дыхательных функций легких и укрепление иммунной системы.

Образ жизни при грибковой пневмонии

При грибковой пневмонии необходимо следующее:

В процессе течения заболевания важно одновременное устранение всех патологических очагов в организме.

Кандидоз: симптомы и схема лечения

Кандидоз – инфекционное заболевание, вызванное дрожжеподобными грибами, принадлежащими к роду Candida. Кандида входит в нормальную микробную флору организма даже у совершенно здоровых людей и размножается, не причиняя никакого вреда. При появлении благоприятных условий грибок начинает размножаться и провоцирует развитие различных нарушений.

Кандидоз включает в себя различные типы инфекций, начиная от самого поверхностного и заканчивая системным уровнем. Поверхностные инфекции, вызванные Candida, ответственны за местное воспаление, которое часто связано с сильным дискомфортом. Редкие, но более опасные системные инфекции, которые могут стать причиной таких осложнений, как абсцессы легких, эндокардит или менингит.

Виды кандидоза

Защитные функции организма, естественная микрофлора кишечника и влагалища в норме ингибируют рост Candida albicans. Как правило, при этом не возникает неприятных симптомов, которые указывают на его присутствие в организме. Грибок активизируется, когда сопротивление организма снижается.

Таблица – Виды кандидоза, причины и симптомы

незащищенные половые акты;

использование полотенец или белья инфицированного человека;

дисбаланс вагинальной или кишечной бактериальной флоры;

мытье интимных мест агрессивными средствами;

использование слишком плотного или нейлонового нижнего белья;

Признаки вагинального кандидоза заключаются в появлении сильного зуда на слизистой оболочке половых органов, раздражения и отека, жжения при мочеиспускании. Также появляется дискомфорт при половых актах.

Возникает как острое или хроническое воспаление и приводит к частым рецидивам. Причинные факторы заключаются в нерациональном применении антибактериальных препаратов и патологическое течение новорожденного периода. Симптомы молочницы во рту у ребенка могут появиться на фоне кишечных инфекций, снижения иммунитета и травмы слизистой оболочки.

Симптомы орального кандидоза заключаются в появлении налета на слизистой оболочке ротовой полости, а также в покраснении и отеке задней части языка. В запущенных случаях наблюдается покраснение и инфильтрация губ, наличие эрозий и сильная боль. Мелкие трещины покрываются серо-белой пленкой.

признаки тяжелой интоксикации;

повышение температуры тела;

сильные боли в животе;

жидкий стул с примесями крови.

Диагностика кандидоза

Молочница во рту у взрослых и детей диагностируется только при сочетании характерных клинических проявлений и положительных дополнительных результатов обследования. При поражении гениталий проводятся соответствующие исследования в кабинете уролога и гинеколога.

Лечение кандидоза

Предлагаем список эффективных препаратов для лечения кандидоза. Рейтинг составлен на основе безопасности лекарственных средств и соотношения цена-качество. Предварительная консультация с врачом – залог скорейшего выздоровления.

№1 – «Флуконазол» (Озон ООО и Оболенское ФП, Россия).

Противогрибковый препарат, которое является селективным ингибитором образования стеролов в клеточных структурах возбудителя. Назначается для проведения системного лечения кандидоза у мужчин и женщин при тяжелых формах микозов.

Производитель: Оболенское ФП, Россия

№2 – «Мирамистин» (Инфамед, Россия).

Антисептический раствор для местного применения. Обладает широким спектром действия, подавляя госпитальные штаммы, устойчивые к антибиотикам. Выпускается во флаконах по 50, 150 и 500 мл.

Производитель: Инфамед ООО, Россия

№3 – «Пимафуцин» (Astellas Pharma Inc., Нидерланды).

Вагинальные суппозитории (макролидный антибиотик), обладающие противогрибковым действием. Назначается в гинекологии для местного применения.

Производитель: Astellas Pharma Inc. [Астеллас Фарма], Нидерланды

№4 – «Флюкостат» (Фармстандарт-Лексредства, Россия).

Противогрибковый препарат на основе флуконазола. Назначается при осложненных или генерализованных формах заболевания, преимущественно для лечения кандидоза кишечника. Выпускается в упаковке по 1, 2 и 7 (производитель: Вертекс, Россия) капсул.

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Россия

№5 – «Экзодерил» (Sandoz, Австрия).

Раствор для наружного применения на основе нафтифина гидрохлорида. Эффективен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих бактериальные инфекции.

Производитель: Sandoz [Сандоз], Австрия

№6 – «Дифлюкан» (Pfizer, Франция).

Противогрибковые капсулы, разработанные на основе флуконазола. Триазольное средство обладает высокой активностью против большинства возбудителей грибковых инфекций.

Производитель: Pfizer [Пфайзер], Франция

№7 – «Микодерил» (ФармЛек, Россия).

Противогрибковый раствор, содержащий нафтифина гидрохлорид. Используется для лечения кандидоза кожи, слизистых и ротовой полости

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Россия

№8 – «Ламизил» (Novartis Pharma, Швейцария).

Крем для наружного применения на основе тербинафина гидрохлорида. Назначается при дрожжевых инфекциях кожи, паховых складок и разноцветного лишая.

Производитель: Novartis Pharma [Новартис Фарма], Швейцария

Профилактика развития кандидоза

Бластоспоры в мокроте что это

Глава IV. Воспалительные заболевания дыхательных путей, протекающие в присутствии грибов рода Candida

А. Е. Ворошнина (1972) у больных фарингомикозом выявила симбиоз грибов рода Candida с лептотрихиями. Автор отметила, что кандидозные поражения слизистых оболочек полости рта и глотки чаще возникают у детей, ослабленных острыми и хроническими вирусными инфекциями.

Следует также учесть, что фарингомикоз, вызванный грибами рода Candida, встречается довольно часто, особенно у детей дошкольного возраста, причем ведущим фактором в его формировании являются антибиотики широкого спектра действия. Поэтому в упорных случаях хронического гипертрофического фарингита необходимо проводить обследование больных на наличие грибов рода Candida и при их обнаружении назначать комплексное лечение с применением фунгицидных препаратов.

Пневмония, хронический бронхит

При изучении чувствительности к антибиотикам выделенных культур отмечена тенденция к нарастанию устойчивости в отношении ряда антибиотиков. Одной из причин этого явления, на наш взгляд, может быть участие в ассоциациях микробов дыхательных путей грибов рода Candida, выявленных авторами. В последнем десятилетии интерес к роли грибов рода Candida в легочной патологии возрос. Н. Д. Яробкова (1982) показала, что среди многообразия клинических форм кандидоза преобладающими являются поражения слизистых оболочек и кожи, за которыми следует кандидоз органов пищеварения и дыхания. Автор наблюдала кандидозные бронхиты и пневмонии в 5% случаев, а в 26,3% имели место смешанные формы, при которых в процесс вовлекались органы дыхания и пищеварения.

В нашей лаборатории проводилось изучение роли грибов рода Candida при бронхиальной астме. Исследованы различные биоматериалы: отделяемое носа, зева, бронхов (при бронхоскопии), а также желчь, моча, фекалии, чешуйки кожи 30 больных. Для выделения грибов рода Candida использовали среду Сабуро и синтетическую среду кандида-агар. Серодиагностика осуществлялась с помощью реакции торможения непрямой гемагглютинации (РТНГА) со специфическим кандидозным эритроцитарным диагностикумом, приготовленным из культур, выделенных из органов дыхания обследованных больных. В контрольной группе специфические антитела не обнаружены.

Сенсибилизацию выявляли с помощью реакции специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) по методике Петита и соавт. в модификации Л. А. Дуевой (1976) с кандидозным антигеном, приготовленным из тех же культур. Рабочая доза антигена определялась предварительно в эксперименте на животных. В части случаев производились внутрикожные пробы с грибковыми антигенами, в том числе и с кандидозными.

Таким образом, наши исследования в какой-то мере доказывают этиологическую и патогенетическую роль грибов при бронхиальной астме. Для подтверждения грибковой сенсибилизации и наличия серологических сдвигов могут применяться доступные и безвредные для больного тесты (РИГА и РСЛЛ). При выявлении с помощью указанных реакций микотической сенсибилизации данным больным отменялись антибиотики, что положительно сказывалось на клиническом течении болезни.

Сравнительно широко освещено в литературе значение грибов рода Candida при туберкулезе органов дыхания.

В последние годы увеличивается количество кандидозных осложнений туберкулеза легких, которые иногда приобретают характер основного заболевания. В таких случаях хирургическое лечение туберкулеза не показано, однако В. П. Стрельцов и А. А. Лесная (1972) описали случай успешной пневмонэктомии при тяжелом туберкулезном и микотическом поражении легких.

Кандиданосительство необходимо выявлять у больных, которым предстоит операция по поводу туберкулеза легких, так как таких больных следует считать угрожаемым контингентом в отношении развития кандидоза. При обнаружении грибов в мокроте, особенно в большом количестве, операцию рационально производить на фоне антимикотической терапии.

Микозы легких

Аспергиллёз

Основной метод выявления:

Прогноз. Без лечения инвазивный аспергиллёз практически всегда заканчивается летальным исходом (в течение 1-4 нед.). При проведении лечения летальность составляет 30-50% и зависит от основного заболевания (острый лейкоз и др.), а также от распространённости аспергиллеза или локализации заболевания (диссеминация, поражение ЦНС)

Хронический некротизирующий аспергиллёз лёгких — относительно редкое заболевание, составляющее примерно 5% всех случаев аспергиллёза лёгких. Возбудитель — A. fumigatus, реже — A. flavus, A. terreus и др. Факторы риска — СПИД, сахарный диабет, алкоголизм, длительное лечение стероидами.

Симптомы характерны, но не специфичны. Обычно развивается хронический продуктивный (с мокротой) кашель, нередко с умеренным кровохарканьем. Субфебрилитет. Общая слабость и снижение массы тела. Болезнь протекает «хронически» с периодическими обострениями и прогрессирующим нарушением функций лёгких вследствие развития фиброза. Осложнения: поражение плевры, рёбер, позвонков, лёгочное кровотечение, инвазивный аспергиллез лёгких (пневмония) с гематогенной диссеминацией, поражением головного мозга и внутренних органов.

Диагностика – см. инвазивный аспергиллез.

Лечение. Длительное применение противогрибковых препаратов. Показанием к хирургическому лечению служит высокий риск лёгочного кровотечения.

Аспергиллома (неинвазивный аспергиллез), или «грибной шар», представляет собой мицелий (грибницу) грибка Aspergillus, разрастающегося в полостях лёгких, образованных в результате туберкулёза, опухоли и других заболеваний. Аспергиллома может возникать в придаточных пазухах носа.

Возбудитель — Aspergillus fumigatus, реже A.flavus. Туберкулёз является причиной образования полости при аспергилломе в 40-70% случаев; деструктивная пневмония — в 10-20%; буллёзная эмфизема — в 10-20%; бронхоэктазы — в 5-10%; опухоли — в 3-7% случаев. Вероятность развития аспергилломы в каверне размером 2 см составляет 15-20%. Обычно возникает в возрасте от 40 до 70 лет, чаще у мужчин.

Изначально протекает бессимптомно, но по мере прогрессирования начинает беспокоить кашель, возникают кровохарканье, субфебрилитет. При вторичном бактериальном инфицировании поражённой грибами полости могут развиваться признаки острого воспаления. В большинстве случаев аспергиллома возникает в верхней доле правого лёгкого (50-75%), реже — в верхней доле левого лёгкого (20-30%). Приблизительно у 10% больных признаки аспергилломы проходят спонтанно, без лечения. У боль¬шинства больных в течение заболевания возникает эпизод кровохарканья, у 20% — лёгочное кровотечение. Осложнениями аспергилломы являются лёгочное кровотечение и инвазивный рост Aspergillus с развитием хронического некротизирующего аспергиллёза лёгких или специфического плеврита.

Диагностика – см. инвазивный аспергиллез.

Лечение проводят при развитии или высоком риске осложнений (повторное кровохарканье, лёгочное кровотечение и др.), при бессимптом¬ной аспергилломе показано наблюдение. Основным методом лечения является хирургическое удаление поражённого участка лёгкого.

Аллергический бронхолёгочный аспергиллёз характеризуется развитием реакции гиперчувствительности I типа при поражении дыхательных путей Aspergillus. Частота у больных бронхиальной астмой составляет 1-5%, у больных муковисцидозом — 5-14%.

Возбудители — Aspergillus fumigatus, A. clavatus, реже — другие Aspergillus.

Возникновению способствуют врождённая предрасположенность.

Инвазивного поражения тканей лёгких не наблюдается. Заболевание обычно протекает хронически с периодическими обострениями бронхообструктивного синдрома и/или возникновением эозинофильных инфиль¬тратов. Основными признаками обострения являются приступы удушья, повы¬шение температуры тела, боли в грудной клетке и кашель с мокротой, содержа¬щей коричневые включения и слизистые пробки. При длительном течении формиру¬ются бронхоэктазы и фиброз лёгких, приводящие к дыхательной недостаточности.

Гиалогифомикозы — группа заболеваний, вызываемых грибами Fusarium spp., Acremonium spp., Paecilomyces spp., Scedosporium spp., Scopulariopsis brevicaulis и Trichoderma longibrachiatum. Возбудители распространены повсеместно, часто встречаются в почве, на раз¬личных растениях.

Fusarium считают вторыми по частоте возбудителями инвазивных микозов лёгких после Aspergillus. Кроме пневмонии гиалогифомицеты у иммунокомпетентных пациентов вызывают локальные поражения, у иммуноскомпрометированных — фунгемию (грибок в крови) и диссеминированные инфекции, которые характеризуются очень высокой летальностью. Неблагоприятный прогноз связан как с выраженностью иммуносупрессии у больных, так и с низкой чувствительностью гиалогифомицетов к большинству применяемых антимикотиков.

Гиалогифомикозы лёгких наиболее часто развиваются у больных гемобластозами или реципиентов трансплантатов костного мозга, значительно реже — у больных с распространёнными глубокими ожогами. Инфицирование обычно происходит ингаляционным путём. Одним из возможных источников возбудителя являются поражённые ногти при онихомикозе. Возбудители могут поражать артерии с последующим развитием тромбозов, инфарктов и гематогенной диссеминацией. Заболевание обычно начинается как пневмония или синусит, при прогрессировании развивается гематогенная диссеминация с поражением кожи, внутренних органов, костей и головного мозга. Клиническая картина заболевания определяется локализацией процесса; общим признаком является рефрактерная к антибиотикам лихорадка. У 55-70% больных развивается характерное поражение кожи и подкожной клетчатки: болезненные эритематозные папулы или подкожные узелки с последующим образованием очага некроза в центре.

Диагностика: см. инвазивный аспергиллез.

Лечение.

Возбудители гиалогифомикозов характеризуются низкой чувствительностью и даже резистентностью к антимикотикам