Бластный регион что это

Бластный регион что это

Этиология и встречаемость хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) (MIM №608232) — клональная экспансия трансформированных кроветворных клеток-предшественниц, при которой возрастает число циркулирующих миелоидных клеток. Трансформация клеток-предшественниц происходит за счет экспрессии онкогена BCR-ABL.

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) составляет до 15% всех случаев лейкоза у взрослых и встречается с частотой 1-2 на 100 000; скорректированная возрастная встречаемость более высокая среди мужчин, чем среди женщин (1,3-1,7 против 1,0).

Патогенез хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ)

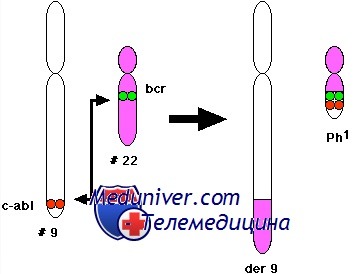

Приблизительно 95% пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) имеют филадельфийскую хромосому; остальные — сложные варианты транслокаций. Протоонкоген Абельсона (ABL), кодирующий нерецепторную тирозинкиназу, находится в сегменте 9q34, а ген точечного разрыва кластерного региона (BCR), кодирующий фосфопротеин, — в 22qll.

При образовании филадельфийской хромосомы ген ABL разрывается в интроне 1, а ген BCR в одном из трех кластерных регионов разрыва; в производной хромосоме 22 фрагменты генов BCR и ABL соединяются «голова в хвост». Объединенный ген BCR-ABL в транслоцированной хромосоме 22 генерирует белок, изменяющийся по величине в зависимости от длины пептида Bcr, присоединяющегося к N-концу.

До настоящего времени функции белков Abl и Bcr в норме окончательно не определены. Белок Abl довольно хорошо сохраняется в ходе эволюции многоклеточных. Он присутствует как в ядре, так и в цитоплазме и связан с внутренней цитоплазматической мембраной. Относительное количество белка Abl в этих частях клетки изменяется в различных типах клеток, а также в ответ на стимулы.

Abl участвует в клеточном цикле, ответе на стресс, передаче сигналов от интегринов и в нервном развитии. Функциональные области Bcr включают двойную спираль для полимеризации с другими белками, область треонин-серин-киназы, область обмена ГДФ-ГТФ, вовлеченную в регуляцию белков семейства Ras, и область активации ГТФ, участвующую в регуляции Rac и Rho ГТФаз.

Экспрессия Abl не приводит к трансформации клеток, вызываемой экспрессией химерного белка Bcr-Abl. У трансгенных мышей, вырабатывающих химерный Bcr-Abl с рождения, развивается острый лейкоз, а инфицирование здоровых мышей ретровирусами, экспрессирующими Bcr-Abl, вызывает ряд острых и хронических лейкозов, в зависимости от генетического фона.

В отличие от белка Abl, химерный белок Bcr-Abl имеет активность конститутивной тирозинкиназы и ограничен цитоплазмой, где энергично связывает микрофибриллы актина. Bcr-Abl фосфорилирует несколько цитоплазматических субстратов и тем самым активизирует сигнальные каскады, управляющие ростом, дифференцировкой и, возможно, адгезией кроветворных клеток.

Неправильная активизация этого сигнального пути приводит к неуправляемому распространению гемопоэтических стволовых клеток, выходу незрелых клеток из костного мозга, и, в конце концов, к хроническому миелоидному лейкозу (ХМЛ).

По мере развития хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) становится все более агрессивным. В ходе этой эволюции клетки опухоли у 50-80% пациентов приобретают дополнительные хромосомные изменения [трисомию 8,i(17q), или трисомию 19], вторую филадельфийскую хромосому. Кроме описанных цитогенетических изменений, при развитии хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) также часто мутируют гены-супрессоры опухолевого роста и протоонкогены.

Фенотип и развитие хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ)

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) — двух- или трехфазная болезнь. Начальный, или хронический этап характеризуется незаметно подкрадывающимся началом с постепенным развитием усталости, недомогания, потери массы тела и минимальным или умеренным увеличением селезенки. Со временем хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) обычно переходит в фазу акселерации и затем в бластный криз, хотя некоторые пациенты переходят непосредственно от хронической фазы в бластный криз.

Развитие хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) включает появление дополнительных хромосомных аномалий в клетках опухоли, прогрессирующего лейкоцитоза, анемии, тромбоцитоза или тромбоцитопении, всевозрастающую спленомегалию, лихорадку и костные нарушения. Властный криз — состояние острого лейкоза, бласты могут быть миелоидными, лимфоидными, эритроидными или недифференцированными. Фаза акселерации — промежуточная между хронической фазой и бластным кризом.

Приблизительно 85% больных диагностируют в хронической фазе. В зависимости от метода исследования, средний возраст постановки диагноза колеблется от 45 до 65 лет, хотя заболеванию подвержены лица любых возрастов. При отсутствии лечения показатель перехода из хронической фазы в бластный криз составляет приблизительно 5-10% в первые 2 года и затем 20% за год. Поскольку бластный криз быстро приводит к летальному исходу, развитие криза равнозначно смерти.

Особенности фенотипических проявлений хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ):

• Возраст начала: от середины до конца зрелости

• Лейкоцитоз

• Спленомегалия

• Усталость и недомогание

Лечение хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ)

Выяснение молекулярной основы хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) привело к разработке специфического ингибитора тирозинкиназы Bcr-Abl — иматиниба (гливек). Теперь это лекарство — основной препарат при лечении хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Более 85% больных дают четкий цитогенетический ответ на терапию иматинибом, с исчезновением t(9;22) в клетках, получаемых при пункции костного мозга.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Бластный криз: какую несет угрозу, и как его лечить

Что такое бластный криз?

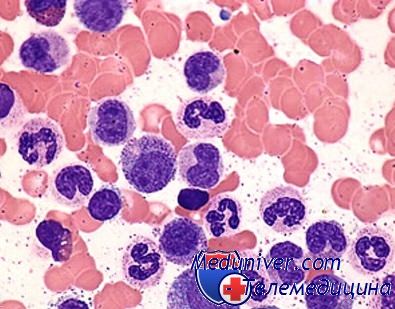

Хронический миелолейкоз в мазке крови

Бластный криз (БК) — самая тяжёлая стадия хронического миелоидного лейкоза. Характеризуется массивным размножением бластных клеток в органах кроветворения и их распространением в кровеносном русле. Состояние пациента значительно ухудшается, развивается резистентность к проводимой терапии. Течение болезни сходно с агрессивным острым лейкозом.

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) — заболевание, при котором происходит прогрессирующее разрастание незрелых клеток кровяной системы в органах гемопоэза. В основе патологии лежит перестройка 9-й и 22-й хромосом, они меняются местами, образуя гибридный ген BCR-ABL 1, который провоцирует синтез гибридного белка BCR-ABL. Гибридный белок является по сути активной тирозинкиназой, продуцирующей процесс канцерогенеза. Клетки начинают делиться независимо от естественных факторов роста, происходят нарушения в их развитии, активации, дифференцировке и апоптозе.

БК отличается агрессивным течением заболевания, ускоренным зарождением и распространением лимфобластов и миелобластов, замещением здоровых клеток крови на мутантные клоны. Резко падает число эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в токе крови. Происходит «лейкемический провал» — преобладание в крови бластных клеток на фоне значительного снижения либо отсутствия дозревающих и зрелых форм клеток.

Механизм развития

Бластный криз в мазке крови

Выделяют 3 этапа ХМЛ:

Хроническая стадия обычно длится несколько лет, характеризуется постепенным, доброкачественным течением болезни. По мере развития патологии перетекает во вторую фазу, во время которой развивается анемия, ускоряются процессы роста числа лейкоцитов, уровень мутировавших клеток растёт, количество незрелых форм гранулоцитов увеличивается в несколько раз, число тромбоцитов уменьшается, клетки теряют способность к дифференцировке, чувствительность к терапии падает.

Прогрессирование приводит к изменению генетического аппарата

Прогрессирующая стадия может протекать в течение нескольких месяцев, если усиленное лечение не даёт результатов, механизм развития дополняется последующими изменениями хромосом. Чаще всего выявляется изменение структуры гена Р53, трисомия хромосомы 8, множественные аберрации на фоне делеции 17р, дупликация Ph-хромосомы; могут встречаться аномалии в гене RB1, MYC и генах RAS, трисомии хромосом 10, 17, 19, 21, моносомии хромосом 7, 18. В некоторых случаях отмечена модификация ДНК гена BCR-ABL 1.

Всевозможные мутации неизменно приводят к терминальной стадии – БК. Происходит быстропрогрессирующее истощение, могут развиваться опухоли, состоящие из миелобластов — миелоидные саркомы. Они локализуются в любой ткани организма, но преимущественно поражают кожные покровы и дёсны. В ряде случаев болезнь переходит из хронической стадии в финальную, минуя фазу акселерации. Принцип перехода из одной стадии ХМЛ в другую, а также образование новых мутировавших клонов и субклонов до конца не изучен.

Формы бластного криза

Вид криза определяет поражение клетки-предшественницы

Для идентификации бластных клеток терминальной стадии ХМЛ используют цитохимические методы, морфологические способы диагностики и иммунофенотипирование.

Выделяют 4 формы БК:

Как проявляется бластный криз?

Бластный криз характеризуется устойчивостью к лечению

Характерные показатели перехода ХМЛ в стадию БК:

Диагностика

Физикальное исследование — начальный этап диагностики

В лабораторной диагностике выявляют характерные для всех форм ХМЛ показатели: транслокация 9-й и 22-й хромосом (филадельфийская хромосома); гибридный ген BCR-ABL 1. Цитогенетический анализ позволяет диагностировать переход в стадию БК раньше других исследований. Дополнительные аномалии хромосом, выявленные при данном анализе, могут указать на приближающуюся терминальную стадию ХМЛ.

Характерные особенности финальной стадии ХМЛ:

В чем заключается опасность для жизни

Бластный криз влечет за собой снижение иммунитета

Опасность для жизни заключается в замещении здоровых клеток клонами, быстро прогрессирующем разрастании злокачественных образований. Из-за выраженного снижения тромбоцитов происходят кровотечения, которые тяжело остановить, повышается риск внутренних кровоизлияний. Снижение эритроцитов приводит к анемии, упадок числа лейкоцитов — к незащищённости организма от патогенных микроорганизмов. Пациента сопровождают инфекционные заболевания, характеризующиеся тяжёлыми осложнениями.

Лечение бластного криза

При лечении бластного криза применяется химиотерапия

Благодаря выявлению гибридного белка BCR-ABL было создано эффективное средство для борьбы с ХМЛ — ингибиторы тирозинкиназ. Первое средство, применяемое в лечебной практике с начала XXI века — Иматиниб, позже были зарегистрированы его комбинации. Применяются на всех этапах заболевания, при БК в некоторых случаях удаётся продлить жизнь пациента.

При лечении БК учитываются препараты, принимавшиеся в предыдущих стадиях. Если Иматиниб уже использовался перед переходом болезни в БК, его рекомендуется заменить одним из ингибиторов второго поколения. При образовании резистентности и к этому средству, заменяют следующим. Дозировка на этапе БК обычно в 2 раза выше, чем при хроническом течении. Терапия ингибиторами позволяет достичь у некоторых пациентов большого и полного цитогенетических ответов, но они не стабильны.

Параллельно во многих случаях назначают химиотерапию, которая оказывает больший эффект для лимфобластной формы. Также применяются противоопухолевые препараты (Цитозар, Алексан). Пациенту может быть проведена трансплантация стволовых клеток. Однако риск осложнений очень высок. Если было принято решение провести трансплантацию, предварительно обязательно назначают высокую дозу химиотерапии или лучевой терапии.

Прогноз

Прогноз БК неблагоприятный, патология развивается бурно, затрагивая многие ткани организма. Продолжительность жизни составляет несколько месяцев. При лимфобластной форме БК пациенты имеют шанс на несколько более длительный срок жизни, средняя выживаемость в этом случае составляет до 6 месяцев.

Хронический миелолейкоз

Хронический миелолейкоз – это злокачественное миелопролиферативное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением гранулоцитарного ростка. Может долгое время протекать бессимптомно. Проявляется склонностью к субфебрилитету, ощущением полноты в животе, частыми инфекциями и увеличением селезенки. Наблюдаются анемия и изменение уровня тромбоцитов, сопровождающиеся слабостью, бледностью и повышенной кровоточивостью. На заключительной стадии развиваются лихорадка, лимфоаденопатия и кожная сыпь. Диагноз устанавливается с учетом анамнеза, клинической картины и данных лабораторных исследований. Лечение – химиотерапия, радиотерапия, пересадка костного мозга.

МКБ-10

Общие сведения

Хронический миелолейкоз – онкологическое заболевание, возникающее в результате хромосомной мутации с поражением полипотентных стволовых клеток и последующей неконтролируемой пролиферацией зрелых гранулоцитов. Составляет 15% от общего количества гемобластозов у взрослых и 9% от общего числа лейкозов во всех возрастных группах. Обычно развивается после 30 лет, пик заболеваемости хроническим миелолейкозом приходится на возраст 45-55 лет. Дети до 10 лет страдают исключительно редко.

Хронический миелолейкоз одинаково распространен у женщин и у мужчин. Из-за бессимптомного или малосимптомного течения может становиться случайной находкой при исследовании анализа крови, взятого в связи с другим заболеванием или во время профилактического осмотра. У части больных хронический миелолейкоз выявляется на заключительных стадиях, что ограничивает возможности терапии и ухудшает показатели выживаемости. Лечение проводят специалисты в области онкологии и гематологии.

Причины

Хронический миелолейкоз считается первым заболеванием, при котором достоверно установлена связь между развитием патологии и определенным генетическим нарушением. В 95% случаев подтвержденной причиной хронического миелолейкоза является хромосомная транслокация, известная как «филадельфийская хромосома». Суть транслокации заключается во взаимной замене участков 9 и 22 хромосом. В результате такой замены формируется устойчивая открытая рамка считывания. Образование рамки вызывает ускорение деления клеток и подавляет механизм восстановления ДНК, что увеличивает вероятность возникновения других генетических аномалий.

В числе возможных факторов, способствующих появлению филадельфийской хромосомы у больных хроническим миелолейкозом, называют ионизирующее облучение и контакт с некоторыми химическими соединениями.

Патогенез

Итогом мутации становится усиленная пролиферация полипотентных стволовых клеток. При хроническом миелолейкозе пролиферируют преимущественно зрелые гранулоциты, но аномальный клон включает в себя и другие клетки крови: эритроциты, моноциты, мегакариоциты, реже – В- и Т-лифоциты. Обычные гемопоэтические клетки при этом не исчезают и после подавления аномального клона могут служить основой для нормальной пролиферации кровяных клеток. Для хронического миелолейкоза характерно стадийное течение.

Источником бластов становятся лимфатические узлы, кости, кожа, ЦНС и т. д. В фазе бластного криза состояние больного хроническим миелолейкозом резко ухудшается, развиваются тяжелые осложнения, завершающиеся гибелью больного. У некоторых пациентов фаза акселерации отсутствует, хроническая фаза сразу сменяется бластным кризом.

Симптомы хронического миелолейкоза

Клиническая картина определяется стадией заболевания. Хроническая фаза в среднем продолжается 2-3 года, в некоторых случаях – до 10 лет. Для этой фазы хронического миелолейкоза характерно бессимптомное течение или постепенное появление «легких» симптомов: слабости, некоторого недомогания, снижения трудоспособности и чувства переполнения живота. При объективном осмотре больного хроническим миелолейкозом может обнаруживаться увеличение селезенки. По анализам крови выявляется повышение количества гранулоцитов до 50-200 тыс./мкл при бессимптомном течении заболевания и до 200-1000 тыс./мкл при «легких» признаках.

На начальных стадиях хронического миелолейкоза возможно некоторое снижение уровня гемоглобина. В последующем развивается нормохромная нормоцитарная анемия. При исследовании мазка крови пациентов с хроническим миелолейкозом отмечается преобладание молодых форм гранулоцитов: миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов. Наблюдаются отклонения от нормального уровня зернистости в ту или иную сторону (обильная или очень скудная). Цитоплазма клеток незрелая, базофильная. Определяется анизоцитоз. При отсутствии лечения хроническая фаза переходит в фазу акселерации.

О начале фазы акселерации может свидетельствовать как изменение лабораторных показателей, так и ухудшение состояния пациентов. Возможно нарастание слабости, увеличение печени и прогрессирующее увеличение селезенки. У больных хроническим миелолейкозом выявляются клинические признаки анемии и тромбоцитопении или тробоцитоза: бледность, быстрая утомляемость, головокружения, петехии, кровоизлияния, повышенная кровоточивость. Несмотря на проводимое лечение, в крови пациентов с хроническим миелолейкозом постепенно увеличивается количество лейкоцитов. При этом отмечается возрастание уровня метамиелоцитов и миелоцитов, возможно появление единичных бластных клеток.

Бластный криз сопровождается резким ухудшением состояния больного хроническим миелолейкозом. Возникают новые хромосомные аномалии, моноклоновое новообразование трансформируется в поликлоновое. Отмечается нарастание клеточного атипизма при угнетении нормальных ростков кроветворения. Наблюдаются ярко выраженные анемия и тромбоцитопения. Суммарное количество бластов и промиелоцитов в периферической крови составляет более 30%, в костном мозге – более 50%. Пациенты с хроническим миелолейкозом теряют вес и аппетит. Возникают экстрамедуллярные очаги незрелых клеток (хлоромы). Развиваются кровотечения и тяжелые инфекционные осложнения.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании клинической картины и результатов лабораторных исследований. Первое подозрение на хронический миелолейкоз часто возникает при повышении уровня гранулоцитов в общем анализе крови, назначенном в порядке профилактического осмотра или обследования в связи с другим заболеванием. Для уточнения диагноза могут использоваться данные гистологического исследования материала, полученного при стернальной пункции костного мозга, однако окончательный диагноз «хронический миелолейкоз» выставляется при выявлении филадельфийской хромосомы при помощи ПЦР, флюоресцентной гибридизации или цитогенетического исследования.

Вопрос о возможности постановки диагноза хронический миелолейкоз при отсутствии филадельфийской хромосомы остается дискутабельным. Многие исследователи считают, что подобные случаи могут объясняться комплексными хромосомными нарушениями, из-за которых выявление данной транслокации становится затруднительным. В ряде случаев филадельфийскую хромосому можно обнаружить при использовании ПЦР с обратной транскрипцией. При отрицательных результатах исследования и нетипичном течении заболевания обычно говорят не о хроническом миелолейкозе, а о недифференцированном миелопролиферативном/миелодиспластическом расстройстве.

Лечение хронического миелолейкоза

Тактику лечения определяют в зависимости от фазы заболевания и выраженности клинических проявлений. В хронической фазе при бессимптомном течении и слабо выраженных лабораторных изменениях ограничиваются общеукрепляющими мероприятиями. Больным хроническим миелолейкозом рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, принимать пищу, богатую витаминами и т. д. Лечение может включать:

Прогноз

Прогноз при хроническом миелолейкозе зависит от множества факторов, определяющим из которых является момент начала лечения (в хронической фазе, фазе активации или в период бластного криза). В качестве неблагоприятных прогностических признаков хронического миелолейкоза рассматривают значительное увеличение печени и селезенки (печень выступает из-под края реберной дуги на 6 и более см, селезенка – на 15 и более см), лейкоцитоз свыше 100×10 9 /л, тромбоцитопению менее 150×10 9 /л, тромбоцитоз более 500х10 9 /л, повышение уровня бластных клеток в периферической крови до 1% и более, повышение суммарного уровня промиелоцитов и бластных клеток в периферической крови до 30% и более.

Вероятность неблагоприятного исхода при хроническом миелолейкозе возрастает по мере увеличения количества признаков. Причиной гибели становятся инфекционные осложнения или тяжелые геморрагии. Средняя продолжительность жизни пациентов с хроническим миелолейкозом составляет 2,5 года, однако при своевременном начале терапии и благоприятном течении заболевания этот показатель может увеличиваться до нескольких десятков лет.

Бластный криз

Клинические симптомы

Без проведения лечения хронический миелоидный лейкоз имеет двухфазное течение.

Как правило, больные находятся в относительно доброкачественной хронической фазе. Она проявляется симптомами летаргии и усталости, умеренной потерей веса, кровотечениями, увеличенной пальпируемой селезенкой и высоким количеством лейкоцитов. Популяция лейкоцитов расширена, в значительной степени состоит из клеток миелоидного ростка с преобладанием гранулоцитов.

Естественное течение заболевания в течение трех-пяти лет ускоряется и переходит в агрессивную и фатальную острую фазу – бластный криз. Эта фаза характеризуется быстрым развитием заболевания и непродолжительной выживаемостью – от трех до шести месяцев. Бластный криз сопровождается:

нарастанием количества лейкоцитов (особенно незрелых бластов в костном мозге и крови);

утратой ответа на терапию;

нарастанием проявлений геморрагического диатеза петехиально-пятнистого типа;

упорной болью в костях;

быстрым увеличением печени и селезенки;

истощением быстропрогрессирующего характера.

У небольшого процента пациентов бластная трансформация может наблюдаться экстрамедуллярно (вне костного мозга) – в селезенке, лимфатических узлах, мягких мозговых оболочках и коже.

Формы бластного криза

Бластный криз можно разделить на две формы: лимфоидную и миелоидную.

Лимфоидный бластный криз развивается в среднем у 30 % больных. Бластные клетки обладают фенотипическим сходством со стандартной формой ОЛЛ (острого лимфобластного лейкоза).

Вторая форма бластного криза характеризуется миелоидной трансформацией. В этом случае, наиболее частым видом бластных клеток являются миелобласты, а эритробласты или мегакариобласты присутствуют в небольшом количестве.

Иногда наблюдается Т-лимфоцитарная морфология. В редких случаях могут быть бласты с моноцитарным, миеломоноцитарным или базофильным дифференцированием.

В поврежденных лимфоидных или миелоидных клетках происходит росток-специфическая селекция и аккумулируются генетические перестройки. Цитогенетическая эволюция клона, который несет ген ВСR-ABL1 слияния, приводит к бластному кризу (наблюдается в 80% случаев хронического миелоидного лейкоза). Изменения в кариотипе являются признаком начала заболевания.

Изменения кариотипа включают количественные и структурные аномалии. Удвоение Ph-хромосомы, а следовательно, и гена ВСR-ABL1, слияния хромосом i (17q), +8 или +19 прослеживается в 60-80% случаев. Встречаются молекулярные рецидивирующие изменения, которые включают мутации генов ТР53 и ретинобластомы 1, гомозиготную утрату гена-супрессора опухолей СDKN2A. Ученые предполагают, что ВСR-ABL1 генетически нестабильны и аккумулируют неслучайные геномные мутации избирательно.

Лечение

Хронический миелоидный лейкоз на сегодняшний день является неизлечимым заболеванием в связи с возникновением в различные сроки (в среднем через три года от начала заболевания) бластного криза, протекающего по миелоидному или лимфобластному типу.

При миелоидном варианте бластного криза, который встречается у 2/3 больных, ответ на индукционную химиотерапию составляет лишь 20%, при лимфобластном типе (встречается у 1/3 больных) – 50%. При этом ремиссии крайне непродолжительны.

На практике, эффективным путем лечения хронического миелоидного лейкоза при бластном кризе является лишь аллогенная трансплантация костного мозга. Этот вариант возможен лишь в 20-25 % случаев заболевания и зависит от:

подбора адекватного донора;

Даже при таком методе лечения пятилетняя выживаемость не превышает 6%.

Процесс хромосомных нарушений при хроническом миелоидном лейкозе, а именно обнаружение хромосомной специфической транслокации между 9-й и 22-й хромосомами с появлением Рh хромосомы (Филадельфийской) в результате соматической мутации, сопровождается образованием протеинов р 185 и р 210, как продуктов гена bcr-ab с явным онкогенным действием.

Протеин р210 встречается у 95 % больных хроническим миелоидном лейкозом. Оба протеина обладают тирозинкиназной активностью, которая обуславливает трансформирующее действие на лейкопоэз.

Попыткой коррекции таких молекулярных изменений в качестве терапевтического метода воздействия на хронический миелоидный лейкоз стал синтез тиофостины в качестве специфического ингибитора тирозинкиназ. Позднее был отобран новый препарат ST 571.

Рецидивы возникли у 435 пациентов с миелобластным кризом (у 86% больных).

Побочные эффекты применения препарата оказались выраженными, но не угрожающими жизни. У пациентов наблюдались:

нейтропения 3-4 степени;

тромбоцитопения 3-4 степени;

Комплекс исследований показал, что ST 571 несомненно является эффективным препаратом при лечении хронического миелоидного лейкоза в фазе стабильности и при бластном кризе. Он обладает способностью к быстрой реверсии «поломок» на молекулярном уровне с регрессией гематологических и клинических проявлений болезни.

На стадии бластного криза хороший результат лечения дает комбинация препаратов цитозар-тиогуанин, цитозар-рубомицин, винкристин-преднизолон.

Прогноз

Средняя продолжительность жизни пациентов на фоне стандартной терапии при хроническом миелоидном лейкозе составляет 5-7 лет. Бластный криз – финальная стадия развития этого заболевания с крайне быстрой прогрессией и непродолжительной выживаемостью от трех до шести месяцев.

При трансплантации костного мозга эффективность лечения увеличивается и напрямую зависит от фазы заболевания.

Эффективной профилактики, как и при других неопластических состояниях, на сегодняшний день не существует.