Биологический чип что такое

Как меняется жизнь, если вживить в руку биочип

Два года назад Евгений Черешнев вживил себе биочип. Он хотел понять, каково быть «устройством» в интернете, и обалдел от результатов. В интервью Hi-Tech Mail.Ru Черешнев рассказал, как входить в метро без проездного и зачем корпорации следят за нашим поведением.

Евгений Черешнев привык, что люди смотрят на его левую руку. Многие знают, что у него под кожей биочип. На ощупь это капсула, как маленькая таблетка. Черешнев иронизирует, что она «вывела его из Матрицы». Через биочип он следил за тем, что делает в интернете.

В итоге Черешнев оставил пост вицепрезидента по маркетингу в «Лаборатории Касперского», основал компанию Biolink.Tech и собирается бороться за права человека в интернете.

Черешнев вживил себе биочип, чтобы стать «вещью» в интернете вещей. / Фото – «Вести.Экономика»

– Биочип открыл мне глаза, — признается Черешнев. — Два года назад я думал, что надо улучшать бизнес, сервисы будут адаптироваться, и мы все выиграем от этого. Когда я стал «устройством», понял, как со мной будут обращаться через 5-10 лет, и ужаснулся. Мы — это пресловутая обезьяна с гранатой: неправильно используем данные.

Подчеркиваю: не нужно вживлять чипы, пугать историями про киборгов. Мы уже подключены [к Сети], слились со смартфонами. У нас три ресурса: воздух, вода и интернет. «Большие данные», Big Data, – это путь к улучшению жизни.

Кому в голову пришла идея вживить вам чип?

– Есть официальная версия: это было грандиозное исследование «Лаборатории Касперского», задолго запланированное. В реальности мы придумали это со шведом Повелом Торродом в баре после мероприятия по кибербезопасности. Туда съезжаются эксперты и бубнят: «Вот проблема, вот проблема». И ты думаешь: «А чего не решаете, эксперты?!» И вот под 3 утра, изрядно выпив пива, мы взяли салфетку и придумали.

К идее с биочипом нас подтолкнул рассказ американца-диабетика про инсулиновые помпы. Он узнал, что хакер может взломать систему и подать человеку летальную дозу инсулина. И никто не докажет, что это убийство.

Мы поняли, что срослись с системой. Девайсы, датчики вокруг, но люди не понимают,

Мексиканский татуировщик быстро согласился вживить биочип Евгению Черешневу. / Фото – Фейсбук Евгения Черешнева

Что с чипом можно делать в городе уже сейчас?

– Можно разблокировать смартфон, машину открыть. Если чуть модифицировать чип и «договориться» с инфраструктурой, можно отказаться от билетов, паспорта. Коснулся рукой и вошел в метро или оплатил покупку.

Вы два года ходите с биочипом, что удивило?

– Знать историю о человеке в динамике — страшное дело. Проанализировав себя, я могу сказать, что точно сделаю через три дня. Зайду на такой-то сайт. Оплачу покупку с такой-то карты. Пойду пешком по такому маршруту. Сяду в машину, поеду в фитнес, сожгу столько-то калорий и съем этот батончик. Дальше как у Оруэлла: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее». Корпорации считывают информацию и манипулируют поведением. Но об этом людям думать неприятно.

Трамп собирается подписать акт, который позволит обладателям данных продавать их рекламодателям. В моей системе ценностей это трешак. Из образца демократии, каковой она себя считает, Америка станет первой интернет-тиранией. Людей надо защищать, отдавать данные им. Нужно демократизировать интернет, а не отбрасывать его обратно в феодализм.

Многие обвиняли Трампа, что он выиграл выборы президента как раз благодаря анализу данных, правильно настроенной рекламе в Facebook.

– Вряд ли он выиграл только из-за этого. В США наблюдается раскол общества и ожидание перемен по сравнению с политикой предыдущих двух президентов. Но если ты правильно работаешь с данными, у тебя есть преимущество.

Данные применются не только в политике, и на рынке убивается конкуренция! До недавнего времени бизнесы развивались паритетно. Можно было создать конкурентную модель и потопить «большого брата». Вспомните отношения Apple и IBM. Ты просто лучше в свое время. Но тогда не было такого объема данных.

Есть пять компаний: Facebook, Apple, Microsoft, Google и Amazon. Еще с дюжину поменьше, вроде IBM, плюс крупные государства. И у них данные больше чем о двух миллиардах людей.

Стартап может быть в 30 раз лучше, но технически проиграет. Компания с большими мускулами посмотрит на него: «О, прикольно, но покупать мы их не будем. Чего деньги тратить?» Скопируем все, что можно своровать, а главное применим опыт двух миллиардов человек. Мы уже знаем, как они будут себя вести в разных ситуациях. Этого опыта нет у стартапа, и он погибнет.

За один день общения в соцсетях человек оставляет огромный цифровой след. / Фото из личного архива Евгения Черешнева

Корпорации ответят вам, что с помощью данных делают жизнь человека удобнее.

– Красивая ширма. Уберем маркетинг в сторону. Остается компания с бизнес-планом и нормой прибыли. Бизнес растет, и какое-то время ты делаешь мир лучше. Это твой слоган. Ты улучшаешь сервис, появляется потолок роста, и нужны новые каналы прибыли.

Если компания не создает новые сервисы, ценности, продукты, она умирает. Это касается и маленького промышленного предприятия, и холдингов.

Встанет вопрос: «Можем ли мы немножко нарушить права человека, зато получить несколько ‘ярдов’ денег?» Совет директоров позовет юристов: «Пф, сделайте так, чтобы это было легально». Компании пользуются неосведомленностью 99% людей и очень много зарабатывают.

«Проблема с приватностью в интернете — пример, что мир не совсем становится лучше.»

Евгений Черешнев генеральный директор Biolink.Tech

Вы говорите, что бизнес просто зарабатывает, но вы тоже придумали бизнес. И это ведь тоже про деньги.

– Если все получится, как я задумал, — будет альтернатива Google и Microsoft. Сейчас Google — бесплатный телевизор. Он говорит, что все бесплатно и показывает кучу рекламы. Но запомните, если говорят, что продукт бесплатный, продукт — это вы. Ты платишь приватностью или свободой. Многих это устраивает.

А я пытаюсь сделать, условно, кабельное телевидение, HBO. Платишь около 300 рублей, и никакого трекинга, никакой рекламы, удаление всех известных вирусов, шифрование трафика и так далее. На трекеры мы ставим завесу из «белого шума», чтобы тебя невозможно было срисовать.

Первых «подключенных», которые закроют свои данные, будут подозревать: «Чего это ты задумал?»

– Приватность в интернете — придуманный термин, менее раздражающий. Рекомендую заменять его на слово «свобода». Сразу отрезвляет! «Свободы в интернете не существует», «Часть свободы в обмен на качество сервиса».

Бенджамин Франклин сказал замечательную фразу: «Те, кто готов променять свободу на временное ощущение безопасности, не заслуживают ни первого, ни второго». Многие считают: «Ну что приватность, пусть считывают, зато я спокойно живу». Так все вокруг работает, чтобы ты так думал. Свобода — не предмет для торга.

Если вопрос данных в интернете настолько важный, как его проворонили в госслужбах?

– Проворонили. Экспертиза — узкая вещь. Специалистов по Big Data и кибербезопасности мало. Большинство работают на коммерческие компании, ведь там больше платят. Потому экспертиза там сильнее, и они первыми решения принимают.

Я общался с людьми из госорганов, они видят проблемы. Их обязуют собирать все [данные], потому что так устроены государства. Но если создавать массивные базы данных, есть риск взлома. Или найдется очередной Эдвард Сноуден. Государства начали понимать, что надо отходить от периметров.

Нельзя претендовать на вселенское господство. Лучше вкладываться в новые технологии и думать о своих гражданах. А лучше в первую очередь думать о них. Отдайте данные людям. И они будут зашифрованы и недостижимы. Государство «Х» не сможет собрать данные о стране «Y»: кто что покупает, сколько пьет, за кого голосует. И использовать информацию в войне.

Полная шифровка и безопасность данных, в том числе от разведок других стран, оправдывает, что государства лишатся привычного комфорта к доступу информации. Сейчас захотел отследить кого-то – отследил. Останется юридическая система. Суд может обязать конкретного пользователя открыть данные, например, за день, когда было совершено преступление.

Я читал, что у вас есть идея, как побороть взятки на дорогах.

– Допустим, у меня цифровые права хранятся в смартфоне. Они зашифрованы как кредитная карта в Apple Pay. Я еду по дороге, меня останавливает офицер ДПС. У него устройство для проверки данных и цифровой жетон. Так подтверждается, что он вышел на официальное дежурство, ему разрешено расшифровывать мои права.

Я просовываю руку, он считывает и видит: права, страховка, штрафы, история скорости за последние 15 минут. Искусственный интеллект даже проанализировал, что я ехал по правилам.

Если я нарушил, офицер тут же выписал штраф. Все, бумага ушла! Если офицер пытается вне работы выйти и собрать денег, дешифратор просто не включится. С помощью технологии блокчейна можно контролировать все госбюджеты.

Вы рисуете будущее из сериала «Черное зеркало». Мир, где технологии рванули вперед, а человек не успел и закопался в своих пороках.

– В «Черном зеркале» была серия, когда солдату [через устройство] внушали, что люди — это враги. Вполне реальный сценарий. Влияние соцсетей, когда премьер-министра заставили совокупляться со свиньей? Глаза, которые снимают видео? Ничего невозможного. В текущем объеме инноваций все сложнее предсказывать последствия для людей.

«Мы идем к «Черному зеркалу», потому что у нас все больше про «как продать», а не «как вдохновлять». Идет стимуляция тупого потребления, и чем ты тупее, тем выгоднее.»

Евгений Черешнев генеральный директор Biolink.Tech

Big Data — такое же революционное изобретение как микроскоп. Левенгук увидел бактерии и понял, сколько вокруг нас всего! А мы вместо того чтобы развиваться и использовать Big Data для улучшения жизни, начинаем бабки делать.

– Биочип открыл мне глаза, — признается Черешнев.

Что с чипом можно делать в городе уже сейчас?

– Можно разблокировать смартфон, машину открыть.

Так, чет я слабо понял, он вживил себе под кожу чип и прозрел? Из всех функций чипа описан только проездной и брелок от машины, как это ему глаза открыло лол?

Что-то я слабо понимаю основные тезисы человека.

Нельзя претендовать на вселенское господство. Лучше вкладываться в новые технологии и думать о своих гражданах. А лучше в первую очередь думать о них. Отдайте данные людям. И они будут зашифрованы и недостижимы.

Сейчас все можно зашифровать. И телефон и инфу на компе. Практически любыми методами. Даже вирусы есть, которые это сделают за тебя, попросив деньги =)

Да, если есть человек и есть подозрение, ты можешь пролопатить все данные и найти нужное.

Но нужны анализ, нужен прогноз! А это адовый труд миллионов переменных, которые мало кто может придумать и еще меньше тех, кто поймет это и сможет поддержать в будущем.

Посмотрим с другой стороны?

Сможет ли google предсказать, что вот мне через час нужно будет мороженное? Я его сильно захочу, я имею столько то средств и мне не подходит кафе, рядом будет магнит, но там ЕСТЬ такое мороженное в наличии и будет через час? Нет, у него этих данных тупо нет. И без данных оно не может: дай ему инфу о последнем моем поедании мороженного, сколько раз я его ел, какое я люблю, какой сахар в крови, последний прием пищи, базу данных магнита.

Нужны решения на основе обучения алгоритмов, типизации под привычки, типизация возможностей с кучей условностей и БЕЗ 100% наличия данных, чтобы это предложить.

Биочипы – высокие технологии в медицинской диагностике

Открытие функционального значения тысяч генов и молекулярных механизмов действия множества ферментов стало революционным событием в биологии, оказавшим и продолжающим оказывать огромное влияние на развитие медицины XXI в. Перед учеными и медиками открылись уникальные возможности для выяснения причин многих инфекционных и наследственных заболеваний, а также разработки эффективных методов их лечения. В свою очередь, развитие новых диагностических методов потребовало и создания новых технологий многопараметрического анализа биологических образцов, с помощью которых можно одновременно исследовать множество белковых и ДНК-маркеров различных заболеваний, функционально-значимых биологических макромолекул и их комплексов. Так появилась технология биологических микрочипов, способных, подобно микрочипам электронным, извлекать и обрабатывать огромные массивы информации из одного небольшого образца биологического материала, полученного от конкретного пациента

За последние десятилетия был накоплен огромный объем знаний о молекулярных основах биохимических процессов в живых организмах. Это дало возможности не только точно диагностировать то или иное заболевание, но и оценить вероятность его возникновения еще до проявления у пациента клинических симптомов, а также подобрать эффективную терапию. Подавляющую часть такой информации получают с помощью лабораторной диагностики, на которую в мире ежегодно расходуется свыше 100 млрд долларов. В России в 1970 г. она насчитывала 81 биохимический / молекулярный тест, в 2000 г. – 170, а сегодня число тестов измеряется тысячами!

Большинство важнейших современных методов молекулярной диагностики основано на анализе данных, полученных при исследовании структуры геномов человека и микроорганизмов. В первую очередь речь идет о полимеразной цепной реакции (ПЦР). Обычно ДНК содержится в образцах в минимальных количествах, однако с помощью ПЦР можно в миллионы раз «размножить» в исследуемой пробе биоматериала определенные фрагменты этих макромолекул. «Мишенями» могут служить бактериальные или вирусные гены, генетические маркеры раковых опухолей и т. п. С помощью этого метода можно определить наличие, к примеру, возбудителя болезни, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул его ДНК.

В 2011 г. Национальная ассоциация фтизиатров России наградила ИМБ РАН кубком и дипломом «Лучший инновационный проект» за разработку молекулярно-генетической технологии биологических микрочипов и создание тест-системы для диагностики туберкулеза на ее основе. Согласно расчетам, выполненным ФГУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», «…экономия бюджетных средств при внедрении технологии биочипов для диагностики туберкулеза и определения лекарственной чувствительности возбудителя составляет не менее 70 рублей на каждый вложенный рубль» (Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2009)

Однако возможности методов, базирующихся на ПЦР, ограничены в случае, когда речь идет об одновременном анализе десятков и сотен различных биомаркеров. И здесь на первый план выходит уже успешно зарекомендовавшая себя технология биологических микрочипов (биочипов). Достоинство этой технологии в том, что тест проводится в формате «один образец – один реакционный объем биочипа», т. е. образец не нужно разделять на несколько частей и их отдельно анализировать. Такой формат намного повышает чувствительность анализа и снижает его трудоемкость и стоимость, что дает возможность клинико-диагностическим лабораториям тестировать десятки и сотни образцов за одну рабочую смену.

Сегодня ведущие научные журналы регулярно публикуют обзоры, посвященные биологическим микрочипам, которые производят многие десятки компаний, а объем продаж составляет сотни миллионов долларов в год. Вместе с тем сама идея создания биочипов родилась лишь четверть века назад, и одним из мест рождения этой технологии стал Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук.

С самого начала подход российских исследователей отличался удачным выбором ключевых технологических решений, благодаря которым технологии биочипов ИМБ РАН продолжают оставаться конкурентоспособными в мировой науке. Многие из этих подходов (например, замена радиоактивных меток на флуоресцентные, применение гидрогеля и элементов сферической формы) стали использовать в своей работе другие исследователи, занимающиеся разработкой биочипов. А с 2000 г. в ИМБ РАН при поддержке Международного научно-технического центра начались работы по созданию биочипов для медицинской диагностики возбудителей социально значимых заболеваний.

Биочипы в деле

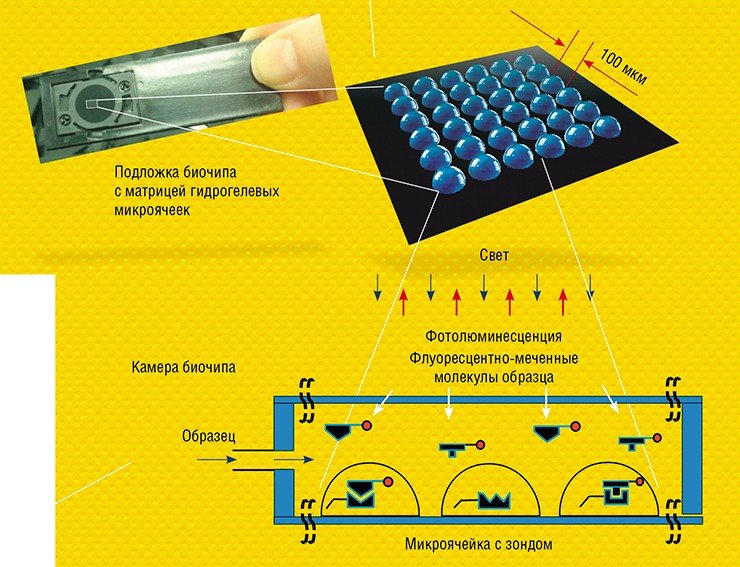

Главным элементом любого биочипа служит матрица из сотен и тысяч микроячеек, каждая из которых содержит так называемые молекулярные зонды – молекулы, способные специфично связываться только со строго определенными биологическими молекулами или их фрагментами. Зондами могут служить олигонуклеотиды, участки геномной ДНК, РНК, антитела, олигосахариды, различные низкомолекулярные соединения и др. Каждая ячейка биочипа служит своего рода отдельной «нанопробиркой», где иммобилизованный зонд распознает в анализируемом образце только свою мишень. Таким образом удается проводить параллельное распознавание сразу множества мишеней, например, генов, ответственных за лекарственную устойчивость возбудителя болезни.

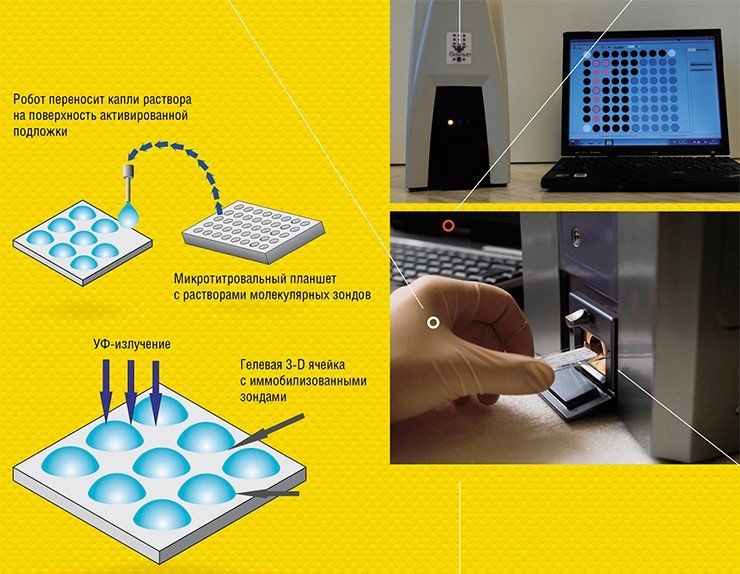

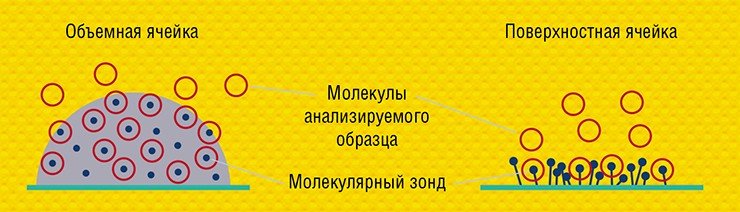

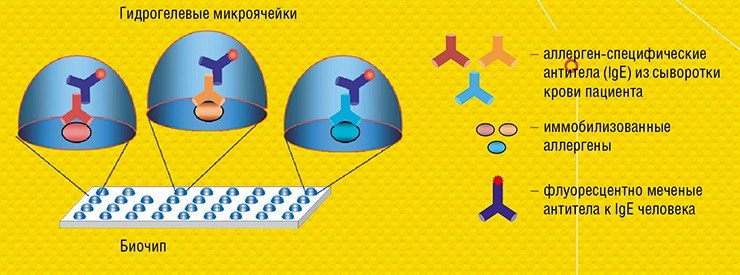

Принципиальное отличие технологии матричных биочипов, разработанной в ИМБ РАН, в том, что зонды располагаются не на плоской подложке, а в заполимеризованных «каплях» гидрогеля полусферической формы. Размещение молекулярных зондов в трехмерном объеме, а не на плоскости, дает ряд существенных преимуществ. Оно позволяет в десятки и сотни раз увеличить емкость биочипа на единицу поверхности и, соответственно, чувствительность измерений. Кроме того, гель – насыщенное водой желеобразное вещество, исключает возможность взаимодействия зондов друг с другом и с твердой поверхностью подложки, а также обеспечивает отличную изоляцию отдельных ячеек на биочипе.

РОССИЯ – ПИОНЕР «БИОЧИПОСТРОЕНИЯ» Большие матрицы с ДНК и белками, иммобилизованными на фильтре или зафиксированными в лунках планшета, были известны достаточно давно. Но идея о создании микрочипов современного формата появилась лишь в конце прошлого века. Первая работа по ДНК-микрочипам и одна из первых – по белковым чипам были опубликованы группой академика А. Д. Мирзабекова из московского Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта АН СССР (Khrapko et al., 1989; Arenkov et al., 2000).

Эта революционная идея родилась как предложение для нового метода секвенирования ДНК с использованием гибридизации – процесса объединения двух комплементарных одноцепочечных молекул ДНК в двуцепочечную. Работы по совершенствованию методик секвенирования были стимулированы все более возраставшим интересом к проблеме расшифровки генома человека.

В то время в научной среде широко дискутировался вопрос, должна ли эта задача решаться масштабированием существующих подходов или нужно разрабатывать новые, более эффективные. Ученые сначала пошли по первому пути. Так, в 1977 г. появился «метод Сенгера», основанный на ферментативном синтезе комплементарной последовательности ДНК на матрице анализируемой одноцепочечной ДНК, а его разработчики получили в 1980 г. Нобелевскую премию. В своей нобелевской речи один из лауреатов, американский биохимик У. Гилберт, отметил, что «идея метода пришла только после второго визита А. Мирзабекова» в его лабораторию (Gilbert, 1984).

При секвенировании гибридизацией «расшифровка» ДНК идет не отдельными буквами-нуклеотидами, а «словами» определенной величины, и такой словарь может содержать тысячи слов. Стала очевидной необходимость создания микрочипов: в это время и вышла первая статья ученых из ИМБ, где были описаны приготовление и свойства гелевых микрочипов (Khrapko et al., 1989).

Технология производства гелевых биочипов прошла несколько этапов развития. Технология первого поколения, еще достаточно громоздкая и несовершенная, была разработана и запатентована в ИМБ в 1989—1993 гг., а впоследствии реализована в совместной лаборатории, организованной институтом и Аргоннской национальной лабораторией (США), и лицензирована американскими компаниями Motorola и Packard Instruments. Однако из-за технологических проблем фирмы стали производить биочипы, матрица которых представляла собой поверхность, сплошь покрытую полиакриламидным гелем.

В ИМБ РАН технология гелевых биочипов продолжала развиваться. Современная, достаточно простая, универсальная и дешевая технология позволяет производить даже в лабораторных условиях сотни и тысячи олигонуклеотидных, ДНКовых или белковых микрочипов в день (Колчинский и др., 2004)

Для регистрации результатов анализа используют флуоресцентные метки, которые вводят в молекулы образца. Если зонд специфично распознает и свяжется с мишенью, в ячейке возникает флуоресценция. Интенсивность свечения ячеек биочипа измеряется с помощью специальных аппаратно-программных комплексов-анализаторов, которые и выдают отчет о присутствии в исследуемом образце специфичных молекулярных мишеней, информирующих о наличии микроорганизмов или генных мутаций, онкомаркеров или аллергенов и т. п.

Оригинальная технология создания таких гелевых чипов, разработанная в ИМБ РАН, была запатентована и сертифицирована по европейским стандартам. Биочипы, созданные по этой технологии, занимают отдельную нишу диагностических микроматриц и применяются в российских клиниках. Коммерческие микроматрицы, произведенные ведущими научно-производственными корпорациями Германии и США применяются, в основном, в исследовательских целях.

Туберкулез и лекарственная устойчивость

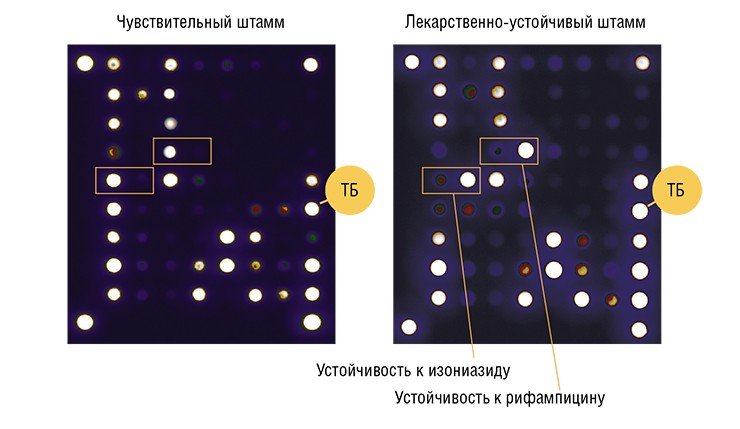

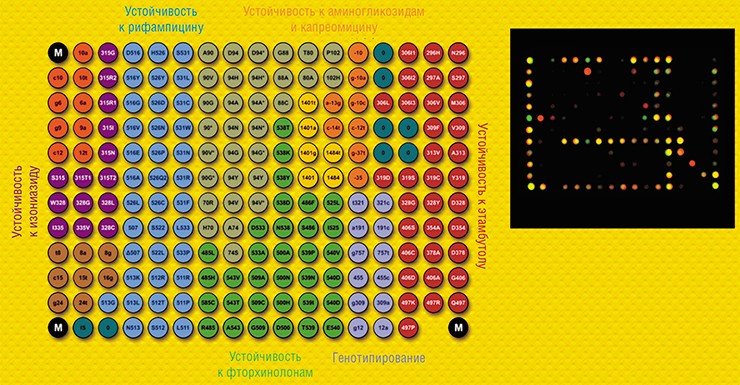

Первой в мире тест-системой на основе биочипов, зарегистрированной для медицинского применения, стал разработанный в ИМБ в 2004 г. набор «ТБ-Биочип‑1». С его помощью можно определить наличие в геноме микобактерии туберкулеза 47 мутаций, приводящих к устойчивости к двум основным противотуберкулезным препаратам – рифампицину и изониазиду.

Тест-системами серии «ТБ-Биочип» и оборудованием для их анализа были оснащены 20 учреждений противотуберкулезной службы РФ и 8 бактериологических лабораторий Федеральной службы исполнения наказаний. Число излеченных больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом увеличилось по меньшей мере в 3 раза при ранней постановке диагноза с использованием биочипов в отличие от диагностики традиционными методами (Gryadunov et al., 2011). В этом случае огромную роль играет такой фактор, как время анализа: в первом случае для диагностики достаточно нескольких часов, тогда как выращивание микобактерий на средах с разными противотуберкулезными препаратами занимает 2—3 месяца

Почему внимание исследователей привлек именно туберкулез? Дело в том, что многие десятилетия для борьбы с этой болезнью использовали комбинированное лечение сразу несколькими химиопрепаратами, чтобы повысить его эффективность. При монотерапии больные быстро приобретали устойчивость к лекарству. Однако такая стратегия привела к тому, что уже в конце прошлого века в мире, в том числе и в России, начал повсеместно распространяться туберкулез со множественной лекарственной устойчивостью. Именно этот фактор в наши дни чаще всего является причиной неудачного исхода лечения и возникновения рецидива болезни, от которой ежегодно в мире умирает более 3 млн человек.

Изониазид и рифампицин относятся к популярным и наиболее эффективным препаратам первого (основного) ряда. И если выделенный от пациента возбудитель окажется устойчивым к этим лекарствам, нужно обращаться к химиопрепаратам второго (резервного) ряда, к которым будет чувствительна эта бактериальная популяция. Сегодня одними из наиболее перспективных препаратов для лечения таких форм туберкулеза являются фторхинолоны. Поэтому следующей тест-системой в ряду диагностических тестов ИМБ стал «ТБ-Биочип‑2», с помощью которого можно выявить лекарственную устойчивость к различным классам этих препаратов (Грядунов и др., 2009).

Все более широкое распространение форм туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью явилось стимулом для дальнейшей «эволюции» тест-системы. Требовалось, во‑первых, максимально охватить весь спектр генетически детерминированной резистентности к широкому ряду противотуберкулезных препаратов. Во-вторых, возникла необходимость определять генотип и соответственно принадлежность выделенного штамма к основным семействам, циркулирующим на территории РФ, что важно не только для эпидемиологического мониторинга структуры популяции возбудителей туберкулеза, но и для назначения адекватной терапии.

Так в 2012—2013 гг. в результате масштабных геномных исследований был создан не имеющий мировых аналогов набор реагентов «ТБ-ТЕСТ», позволяющий одновременно идентифицировать 120 генетических локусов, отвечающих за развитие устойчивости к препаратам первой и второй «линии обороны»: рифампицину, изониазиду, этамбутолу, фторхинолонам и инъекционным препаратам (амикацину и капреомицину) (Zimenkov et al., 2016). Такая диагностика позволяет дифференцированно назначать высокие дозы химиопрепаратов или, напротив, удалять те или иные лекарства из схем терапии.

Чтобы получить государственную регистрацию в Росздравнадзоре, тест-система прошла все виды испытаний и экспертиз и с 2014 г. разрешена к применению в медицинской практике РФ. В настоящее время «ТБ-ТЕСТ» приходит на смену наборам «ТБ-Биочип».

От гепатита до рака и аллергий

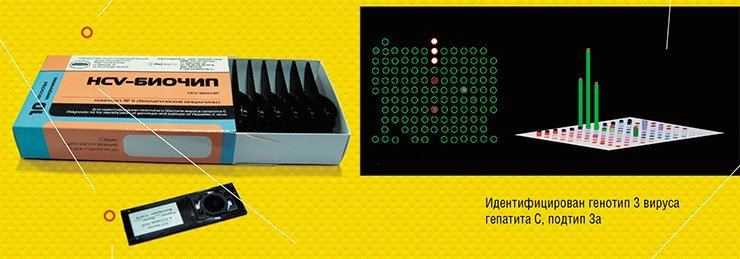

Еще одной актуальной проблемой мирового здравоохранения является лечение больных гепатитом С. Возбудитель этого вирусного заболевания может долгое время размножаться в печени, ничем не выдавая себя, а первые признаки болезни обнаруживаются лишь спустя пару месяцев после заражения. Еще недавно гепатит С считался практически неизлечимой болезнью, а основным терапевтическим средством служила комбинация из интерферона и рибавирина, которая зачастую оказывалась неэффективной и имела много негативных побочных эффектов.

Сегодня созданы новые антивирусные препараты, обладающие так называемым прямым противовирусным действием и блокирующие ключевые внутриклеточные этапы размножения возбудителя. Но вся сложность в том, что вирус гепатита С имеет 7 вариантов генотипа, при этом каждый генотип имеет еще несколько подтипов. Более того, разные генотипы/подтипы обладают и разной чувствительностью к традиционным и новым препаратам, и выбор противовирусной терапии должен проводиться в соответствии с генотипическими особенностями возбудителя.

В ИМБ РАН совместно с лабораторией вирусологии госпиталя Университета г. Тулузы (Франция) был разработан и запатентован не имеющий мировых аналогов подход, основанный на использовании платформы гидрогелевых биочипов для типирования вируса гепатита С на основе анализа области NS 5B вирусного генома. Тест-система «HCV-БИОЧИП», способная определять 6 генотипов и 36 подтипов этого вируса, успешно прошла клинические испытания в России и Франции (Gryadunov et al., 2011).

Важнейшим направлением приложения технологии гидрогелевых биочипов служит анализ мутаций и полиморфизмов ДНК самого человека: ДНК-маркеров, ассоциированных с возникновением различных неинфекционных заболеваний.

Среди онкологических заболеваний у детей ведущее место занимают лейкозы. Тест-система «ЛК-БИОЧИП» способна идентифицировать в образцах крови 13 наиболее клинически значимых хромосомных транслокаций (переносов фрагмента одной хромосомы на другую), характерных для некоторых типов острых и хронических лейкозов. Каждая из этих транслокаций определяет свой вариант развития лейкоза и важна для выбора стратегии лечения. Эта тест-система применяется в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (Москва), где анализируются образцы из 18 региональных гематологических центров РФ (Gryadunov et al., 2011).

Для ранней диагностики рака молочной железы и яичников создана тест-система «РМЖ-БИОЧИП», которая позволяет определять мутации в генах BRCA1/2, ассоциированные с высокой (до 80 %) вероятностью возникновения наследственных форм этих заболеваний.

В настоящее время в ИМБ РАН разрабатываются варианты тест-систем на основе биочипов для определения чувствительности злокачественных клеток к противоопухолевой терапии. Например, с помощью биочипа для индивидуального подбора препаратов, эффективно воздействующих на молекулярные мишени в опухолевых клетках меланомы, можно выявить мутации генов, которые определяют целесообразность использования таких препаратов таргетной («молекулярно-прицельной») терапии поздних стадий и рецидивов меланомы, как траметиниб, иматиниб и вемурафениб (Emelyanova et al., 2017).

Трехмерная структура гидрогеля, в котором на биочипах зафиксированы молекулярные зонды, позволяет сохранить без изменений достаточно «чувствительную» нативную структуру белковых молекул. Поэтому такие биочипы можно использовать также для исследования белок-белковых взаимодействий, что требуется, к примеру, при проведении различных видов иммунохимического анализа.

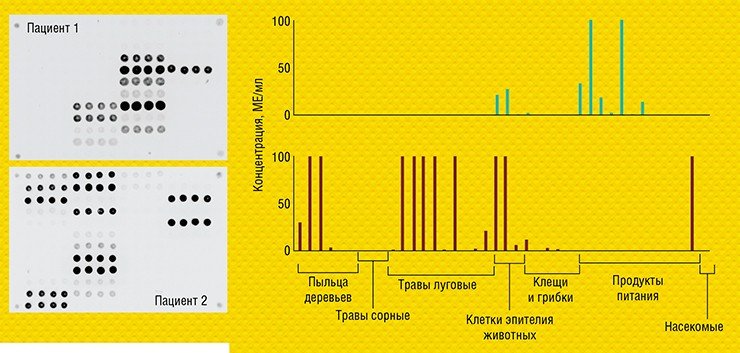

В ИМБ РАН удалось перевести такой классический анализ в формат микрочипа и адаптировать его для диагностики аллергических заболеваний. Совместно с германской биотехнологической компанией Dr. Fooke Laboratorien GmbH, предоставившей наборы природных и рекомбинантных аллергенов, была разработана и запатентована тест-система «АЛЛЕРГО-БИОЧИП» для параллельного количественного определения больших панелей аллерген-специфичных антител Е и G4 в сыворотке крови (Feyzkhanova et al., 2017).

Двенадцать специализированных тест-систем, созданных на основе технологии гидрогелевых биочипов в ИМБ РАН, получили разрешение к применению как медицинские изделия для лабораторной диагностики. Эти тест-системы успешно используются более чем в 50 научно-исследовательских и медицинских центрах РФ, стран СНГ и ЕС.

Технологии биочипов, разработанные в ИМБ РАН, защищены 42 отечественными и международными патентами. И эти технологии продолжают интенсивно развиваться. Разрабатываются новые подходы, позволяющие упростить и ускорить методики, интегрировать в единую процедуру все стадии проведения анализа: от обработки биологического образца до количественной идентификации в режиме реального времени.

Ядро системы – гидрогелевый биочип – будет в дальнейшем модифицироваться в зависимости от назначения диагностического теста, в то время как остальные компоненты уже сейчас являются унифицированными. Такие «лаборатории на чипе» позволят значительно улучшить качество лабораторной диагностики, снизить вероятность заражения медперсонала и в конечном счете повысить эффективность и сократить стоимость лечения.

Грядунов Д. А., Зименков Д. В., Михайлович В. М. и др. Технология гидрогелевых биочипов и ее применение в медицинской лабораторной диагностике // Медицинский алфавит. 2009. № 3. С. 10—14.

Заседателев А. С. Биологические микрочипы для медицинской диагностики // Наука и технологии в промышленности. 2005. № 1. С. 18—19.

Колчинский А. М., Грядунов Д. А., Лысов Ю. П. и др. Микрочипы на основе трехмерных ячеек геля: история и перспективы // Молекулярная биология. 2004. Е. 38 № 1. С. 5—16.

Arenkov P., Kukhtin A., Gemmell A., et al. Protein microchips: use for immunoassay and enzymatic reactions // Analytical Biochemistry. 2000. V. 278. N. 2. P. 123—131.

Emelyanova M., Ghukasyan L., Abramov I. et al. Detection of BRAF, NRAS, KIT, GNAQ, GNA11 and MAP2K1/2 mutations in Russian melanoma patients using LNA PCR clamp and biochip analysis // Oncotarget. 2017. V. 32. N. 8. P. 52304—52320.

Feyzkhanova G., Voloshin S., Smoldovskaya O. et al. Development of a microarray-based method for allergen-specific IgE and IgG4 detection // Clinical proteomics. 2017. doi: 10.1186/s12014-016-9136-7.

Gryadunov D., Dementieva E., Mikhailovich V. et al.Gel-based microarrays in clinical diagnostics in Russia // Expert review of molecular diagnostics. 2011. N. 11 P. 839—853.

Khrapko K. R., Lysov Yu. P., Khorlyn A. A. An oligonucleotide hybridization approach to DNA sequencing // FEBS Letters. 1989. V. 256. N. 1-2. P. 118—122.

Zimenkov D. V., Kulagina E. V., Antonova O. V., et al. Simultaneous drug resistance detection and genotyping of Mycobacterium tuberculosis using a low-density hydrogel microarray // Journal of antimicrobial chemotherapy. 2016. V. 71. N. 6. P. 1520—1531.