Биоинформатика что это такое

Целительные данные: что такое биоинформатика

Обучение профессии, которая только формируется, — всегда риск. Так и с биоинформатикой — общественное недоверие, отсутствие законодательной базы и государственной поддержки, безусловно, могут отпугивать абитуриентов. Однако, и это не менее очевидно, потребность в обработке больших объемов информации в молекулярной биологии стремительно растет и будет расти дальше. А значит, несмотря ни на что, специалисты в области биоинформатики станут еще более востребованными, чем сегодня.

Чем занимается биоинформатика?

Работа молекулярных биологов в прошлом была в разы проще, чем сейчас. Исследователи проводили все необходимые эксперименты с белком или, скажем, бактерией и писали по их результатам научные труды. Сегодня, как правило, в одном исследовании необходимо рассмотреть тысячи элементов. Понятно, что работа с такими массивами данных должна строиться иначе. Именно для этого нового формата работы и нужны специалисты в области биоинформатики — науки на стыке биологии, математики, статистики и информатики. Задача биоинформатиков — обрабатывать и анализировать большие объемы данных, получаемых в лабораториях, грамотно управлять этой информацией и создавать программные продукты для работы с ней.

Что происходит в сфере биоинформатики сегодня?

Проекты в области биоинформатики в США и странах Европы сейчас могут самыми разными: от стартапов, созданных «на коленке», до международных проектов, привлекающих многомиллионные инвестиции. Отрасль биотехнологических продуктов определенно переживает сейчас стадию бурного роста — во многом это связано со снижением себестоимости используемых технологий, что заметно упрощает вход в отрасль для новых компаний.

Безусловным трендом среди проектов биотеха является работа с человеческим геномом. В медицине набирает обороты генетическое редактирование — лечение различных болезней с помощью удаления или замены «неправильных» генов. Другое популярное направление — персонализированная геномика, которая позволяет поставить пациенту диагноз, подобрать правильное лечение и даже создать препарат именно для него по результатам исследования генотипа. Прямо сейчас развивается масштабный американский проект Helix — своеобразный биотехнологический аналог AppStore. Геном клиентов компания будет хранить в «облаке», а специальные отдельные приложения, анализируя его, предложат пользователю рекомендации по диете, физическим нагрузкам, стилю жизни, расскажут об истории его семьи.

А в России?

Российский рынок геномики и биоинформатики сейчас только формируется, и его объемы пока невелики. Однако по темпам роста этот рынок практически не остает от американского. Помимо падения цен на геномное секвенирование (это одна из ключевых технологий, применяемых для работы с геномом), значительную роль здесь играет и популяризация направления — у лабораторий, проводящих генетические исследования, клиентов становится больше с каждым днем.

На сегодняшний день основное направление развития российского биотеха — работа с будущими родителями. Сюда можно отнести генетические консультации при планировании беременности, исследование эмбрионов до проведения ЭКО, диагностику плода и обследование новорожденных на наличие наследственных заболеваний по новейшим методикам. Второе активно развивающееся направление — генетическая диагностика раковых опухолей. Проанализировав ДНК клеток опухоли, врачи могут подобрать лечение, которое с наибольшей вероятностью позволит победить болезнь.

Компаний, работающих в этих областях, становится в России всё больше. В основном они базируются в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Важно упомянуть, что у российского рынка биоинформатики пока существует довольно много проблем — слабо развита законодательная база, государство в целом пока почти не замечает новый сектор экономики. Врачи, особенно работающие в госучреждениях, скептически относятся к возможностям геномики и персонализированной медицины, — а ведь именно они для многих являются «лидерами мнений» во всех вопросах, связанных со здоровьем. Впрочем, ситуация уже меняется. Знаменитый концерн «Роснано» активно развивает наноцентры, цель которых — поддерживать новые проекты, в частности в сфере биотеха, создавать для них инфрастуктуру и законодательную базу. Это одна из самых масштабных инициатив по развитию отрасли, но далеко не единственная.

Где можно работать?

У специалистов в области биоинформатики сегодня есть четыре основных карьерных пути. Можно устроиться на работу в экспериментальную лабораторию — заработная плата там обычно совсем невелика, а основным источником дохода становятся полученные гранты. В биотех-компаниях доходы выше, до 150 тысяч рублей в месяц. Сейчас в стране есть всего 40 таких компаний, но их число, безусловно, будет расти. Можно принять участие в этом процессе и открыть свое дело — недостатка в незанятых нишах и хороших идеях для проектов сейчас нет. Финансирование молодые предприниматели ищут у бизнес-ангелов либо в фондах, инвестирующих в биотехнологии и биоинформатику. В ряде случаев биоинформационные компании покупают крупные игроки фармацевтической отрасли, однако таких сделок в России пока состоялось не более пяти. И, наконец, еще один путь — работа в смежных областях: научно-популярные статьи и лекции, преподавание в вузах и образовательных проектах — грамотные журналисты, лекторы и популяризаторы науки в области биоинформатики очень востребованны.

Кому подойдет?

Хорошее знание математики — важное условие успешного обучения по программам биоинформатики в вузах. Однако одной любви к математике недостаточно. Для успешной работы специалистам-биоинформатикам нужно хорошо знать свою предметную область — а значит, им нужно будет посвятить много времени изучению медицинских дисциплин и биологии, особенно молекулярной.

Биоинформатика не подходит людям, которые хотят работать независимо от других: здесь критически важно умение трудиться в команде. Специалист должен понимать биологов и медиков и вместе с ними формулировать оптимальные варианты решения поставленных задач. Он должен с нулевых стадий участвовать в планировании исследований — для того, чтобы их несостоятельность не выяснилась на этапе передачи данных для анализа. В общем, в биоинформатике нет возможности делать всю работу в одиночку.

Где учиться?

В России сегодня есть программы биоинформатики как для выпускников школ, так и для бакалавров и специалистов. Частенько в биоинформатику приходят выпускники вузов в области биологии, математики, компьютерных наук. Им, конечно, приходится сложнее, чем тем, кто с самого начала вузовской жизни в равных пропорциях изучал естественные и точные науки. Однако биоинформатика, по словам руководителя соответствующей магистерской программы в НИУ ВШЭ, Михаила Гельфанда, «эластична по усилиям», так что шансов сделать карьеру у выпускников магистерских программ ничуть не меньше.

Москва

— Кафедра биоинформатики, факультет биологической и медицинской физики МФТИ

— Магистерская программа «Биомедицинские науки и технологии», Сколковский институт науки и технологий. Учеба частично проходит за рубежом.

Кафедра биоинформатики, медико-биологический факультет РНИМУ им. Пирогова

Санкт-Петербург

— Кафедра прикладной математики, институт прикладной математики и механики СПбПУ

Нижний Новгород

— Кафедра биоинформатики, институт информационных технологий, математики и механики, ННГУ

Казань

— Кафедра биоинформатики и медицинской кибернетики, институт фундаментальной медицины и биологии КФУ

Подкаст: кто такие биоинформатики и что они изучают

В новый выпуск подкаста «Сушите вёсла» зашёл руководитель научной группы Института биоинформатики Юрий Барбитов. Обсудили профессию биоинформатика и всё вокруг неё: чем похожа на Data Science, почему полезна для человечества и как продвигает науку. Запись выпуска внутри статьи.

«Сушите вёсла» — подкаст про разработку, аналитику, тестирование и всё, что связано с созданием IT-продуктов. Его ведут разработчики red_mad_robot Артём Кулаков и Рома Чорыев. В эпизоде #16 обсудили, что происходит, когда информатика пересекается с биологией, и Юрий Барбитов попробовал объяснить нам простыми словами про геном, секвенирование и «мокрых биологов».

Ниже подкаст и ответы на несколько горячих вопросов про биоинформатику.

1:50 — как попасть в биоинформатику;

10:20 — чем похожа на Data Science;

23:35 — как развивается биоинформатика и почему она важна;

40:00 — про платформы Folding at Home, World Community Grid;

1:05:09 — проблемы с хранилищами данных;

Юрий считает, что у каждого специалиста своё представление о том, что это за область науки. Но герою выпуска ближе такое определение — биоинформатики придумывают, как обрабатывать большие массивы биологических данных, чтобы получить из них конкретные научные результаты.

Эта дисциплина немного похожа на эксперименты в биологии, когда учёный в лаборатории проводит опыты, занимается исследованиями и получает результаты. По словам Юрия, его коллеги называют это «мокрой биологией».

«Мокрый биолог» делает в лаборатории разные манипуляции с живыми клетками, потом куда-то их засевает, пересевает, смешивает растворы. Человек, который занимается биоинформатикой, — dry biologist («сухой биолог»). Он, как и все программисты, выполняет рутинные задачи — пишет программы, скрипты, а потом их запускает. Отличие в том, что работа биоинформатика похожа на работу дата-сайентиста. Нужно не только написать, как обработать входные данные, и получить из них что-то. Ещё надо придумать, как всё это дело применить и как интерпретировать полученные результаты.

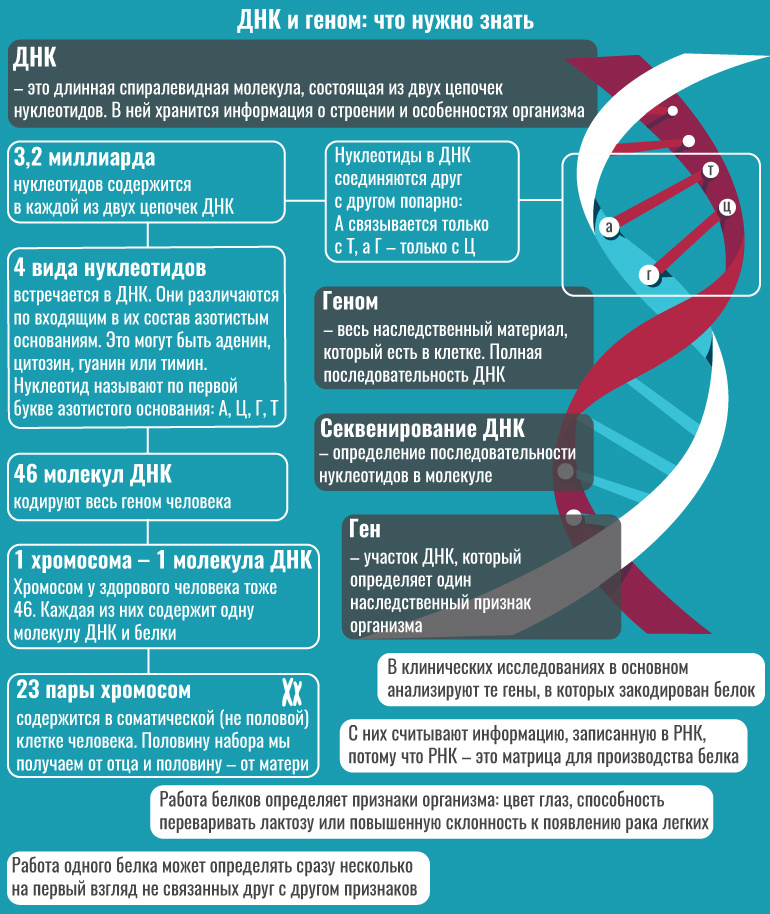

Впервые биоинформатику применили, когда люди начали заниматься геномом — это набор молекул ДНК с наследственной информацией. Геном есть у всех живых существ — от бактерий до людей. Если прочитать его и узнать всё про наследственную информацию, человечество научится исправлять наследственные ошибки, подбирать новые методы терапии и т.д.

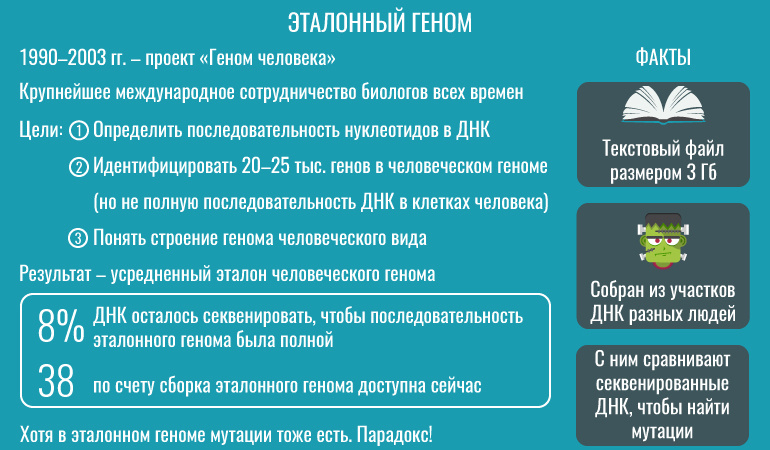

Проблема в том, что наследственная информация очень большая — это очень длинный текст. Геном человека состоит из трёх миллиардов символов. Чтобы с ним правильно работать, его нужно для начала расшифровать.

Представьте, что у вас была пачка газет и её сначала взорвали, а потом нужно попытаться этот «пазл» составить обратно, собрать исходную газетную страницу из разорванных кусочков. Примерно так работает прочитывание генетических текстов.

В основе расшифровки генома — метод секвенирования. Это прочитывание, восстановление последовательности. Биолог берёт длинную цепочку символов генома и «разрезает» на небольшие кусочки. Затем использует секвенаторы (молекулярно-биологические приборы) — они помогают реконструировать последовательность символов в каждом кусочке. Секвенатор выдаёт набор прочитанных последовательностей — они и станут исходными данными для биоинформатики.

Если совсем на мой рабоче-крестьянский уровень опуститься, секвенатор — это такой специальный биологический компьютер. Мы в него что-то капаем, а он нам на экране буковки показывает.

Это наука на стыке двух областей — биологии и информатики. Поэтому в неё приходят программисты и биологи. Наш гость пришёл со стороны биологии. Поступил в СПбГУ на биофак, работал на кафедре, специализировался на генетике. Параллельно слушал онлайн-курсы по программированию, а потом узнал про биоинформатику.

В какой-то момент коллеги сказали: «Раз тебе это так интересно, то лучше просто получить дополнительное образование по биоинформатике». Так я и попал в Институт биоинформатики.

По словам Юрия, биоинформатика развивается очень активно, потому что для биологии и медицины уже недостаточно описательных исследований. Нужно проанализировать всё то, что человечество открыло за это время.

Практически всё, что можно было описать, уже описано. В последние 50 лет биология перешла на уровень, когда нужно не просто описать, как выглядит зверушка, где она обитает и что делает. Биология хочет знать, как это всё работает. Она пытается понять, как устроены живые организмы.

Необязательно. Прочитать геном одного человека стоит около тысячи долларов. Современные приборы позволяют читать геномы нескольких десятков человек. Но биоинформатика — это довольно хрупкая наука. Если «мокрый биолог» допустил ошибку в лаборатории или реагент изначально оказался некачественным, всё исследование нужно будет проводить заново. Из-за этого увеличится и бюджет, конечно же.

Многие исследования времязатратные. Ты долго-долго растил какую-то культуру раковых клеток и что-то с ними хотел сделать. А потом кто-нибудь пришел и не вытер ноги при входе в лабораторию или не надел халат правильно. Что-то попало в твою культуру, и всё сдохло.

№1 — колоссальные объёмы данных. Один прочитанный геном человека — это 100 гигабайт данных. Представьте, что вам нужно секвенировать сотни геномов.

В Великобритании люди пытаются отсеквенировать геномы всех новорожденных в течение кучи лет. Понятно, что это уже миллионы отдельных образцов, миллионы прочитанных геномов. И каждый, соответственно, по 100 гигабайт сырых данных. Это начинает уходить в космос по части объёма информации.

Данных уже так много, а найти эффективный метод для проверки гипотезы очень сложно. Учёные работали по-разному, получили разные результаты — и вся эта информация лежит в разных местах. Ну и как итог — собрать её из разных работ от разных людей очень непросто. Это может быть очень затратно и по времени, и по финансам.

№2 — биоинформатический софт. Некоторые часто используемые программы активно разрабатывают и улучшают, но они заточены под стандартные задачи.

С таким программами можно работать. Но если задача хотя бы чуть-чуть является нестандартной и люди пишут какие-то новые инструменты, разрабатывают новые алгоритмы для решения какой-то менее популярной задачи, получается софт в ужасном состоянии.

Например, вижу статью про «десять биоинформатических инструментов», которые помогают решить конкретную какую-то задачу. Наверное, восемь из десяти программ уже не работают. Потому что человек удалил свой репозиторий на GitHub или вообще залил софт на какой-то, прости господи, SourceForge, где он и погиб. Так что либо софта вообще нет, либо его невозможно скомпилировать без длительного и больного исправления всех багов, которые автор туда внёс.

Юрий подробно рассказал, чему обучаться, чтобы попасть в биоинформатику. Послушайте, начиная с 1:15:00. Если вкратце — обучение недорогое, но долгое. Предложений на рынке мало, но на крутых спецов спрос всегда есть. Нужно самому искать проекты и задачи, предлагать помощь и обрастать контактами.

Если прямо фокусироваться на том, чтобы войти в область полноценно и с перспективой, обучение потребует больших временных инвестиций. Но это вполне может стать парт-тайм работой на 20 часов в неделю минимум.

«Закон есть закон»: как жить в юридическом мире, если ты из айти.

Великий секвенатор: кто такие биоинформатики и что они изучают

В новый выпуск подкаста «Сушите вёсла» зашёл руководитель научной группы Института биоинформатики Юрий Барбитов. Обсудили профессию биоинформатика и всё вокруг неё: чем похожа на Data Science, почему полезна для человечества и как продвигает науку.

«Сушите вёсла» — подкаст про разработку, аналитику, тестирование и всё, что связано с созданием IT-продуктов. Его ведут разработчики red_mad_robot Артём Кулаков и Рома Чорыев. В эпизоде #16 обсудили, что происходит, когда информатика пересекается с биологией, и Юрий Барбитов попробовал объяснить нам простыми словами про геном, секвенирование и «мокрых биологов».

Ниже подкаст и ответы на несколько горячих вопросов про биоинформатику.

Тайминг

1:50 — как попасть в биоинформатику;

4:30 — что такое биоинформатика;

10:20 — чем похожа на data science;

17:02 — секвенатор и секвенирование;

23:35 — как развивается биоинформатика и почему она важна;

29:30 — риски в работе с данными и в лабораториях;

35:17 — стоимость биоинформатических исследований;

40.00 — про платформы Folding at Home, World Community Grid;

50:25 — проблема с массивами данных в биоинформатике;

55:15 — в каком состоянии находится биоинформатический софт;

1:00:50 — где хранятся данные;

1:05:09 — проблемы с хранилищами данных;

1:15:00 — как обучиться на биоинформатика.

Что такое биоинформатика

Юрий считает, что у каждого специалиста своё представление о том, что это за область науки. Но герою выпуска ближе такое определение — биоинформатики придумывают, как обрабатывать большие массивы биологических данных, чтобы получить из них конкретные научные результаты.

Эта дисциплина немного похожа на эксперименты в биологии, когда учёный в лаборатории проводит опыты, занимается исследованиями и получает результаты. По словам Юрия, его коллеги называют это «мокрой биологией».

«Мокрый биолог» делает в лаборатории разные манипуляции с живыми клетками, потом куда-то их засевает, пересевает, смешивает растворы. Человек, который занимается биоинформатикой, — dry biologist («сухой биолог»). Он, как и все программисты, выполняет рутинные задачи — пишет программы, скрипты, а потом их запускает. Отличие в том, что работа биоинформатика похожа на работу дата-сайентиста. Нужно не только написать, как обработать входные данные, и получить из них что-то. Ещё надо придумать, как всё это дело применить и как интерпретировать полученные результаты.

С какими данными работает биоинформатик

Впервые биоинформатику применили, когда люди начали заниматься геномом — это набор молекул ДНК с наследственной информацией. Геном есть у всех живых существ — от бактерий до людей. Если прочитать его и узнать всё про наследственную информацию, человечество научится исправлять наследственные ошибки, подбирать новые методы терапии и т.д.

Проблема в том, что наследственная информация очень большая — это очень длинный текст. Геном человека состоит из трёх миллиардов символов. Чтобы с ним правильно работать, его нужно для начала расшифровать.

Юрий Барбитов

руководитель научной группы Института биоинформатики

Представьте, что у вас была пачка газет и её сначала взорвали, а потом нужно попытаться этот «пазл» составить обратно, собрать исходную газетную страницу из разорванных кусочков. Примерно так работает прочитывание генетических текстов.

В основе расшифровки генома — метод секвенирования. Это прочитывание, восстановление последовательности. Биолог берёт длинную цепочку символов генома и «разрезает» на небольшие кусочки. Затем использует секвенаторы (молекулярно-биологические приборы) — они помогают реконструировать последовательность символов в каждом кусочке. Секвенатор выдаёт набор прочитанных последовательностей — они и станут исходными данными для биоинформатики.

Артём Кулаков

архитектор специальных проектов red_mad_robot

Если совсем на мой рабоче-крестьянский уровень опуститься, секвенатор — это такой специальный биологический компьютер. Мы в него что-то капаем, а он нам на экране буковки показывает.

Кто попадает в биоинформатику — биологи или айтишники

Это наука на стыке двух областей — биологии и информатики. Поэтому в неё приходят программисты и биологи. Наш гость пришёл со стороны биологии. Поступил в СПбГУ на биофак, работал на кафедре, специализировался на генетике. Параллельно слушал онлайн-курсы по программированию, а потом узнал про биоинформатику.

В какой-то момент коллеги сказали: «Раз тебе это так интересно, то лучше просто получить дополнительное образование по биоинформатике». Так я и попал в Институт биоинформатики.

Почему недостаточно описательной биологии и где искать лекарство от рака

По словам Юрия, биоинформатика развивается очень активно, потому что для биологии и медицины уже недостаточно описательных исследований. Нужно проанализировать всё то, что человечество открыло за это время.

Практически всё, что можно было описать, уже описано. В последние 50 лет биология перешла на уровень, когда нужно не просто описать, как выглядит зверушка, где она обитает и что делает. Биология хочет знать, как это всё работает. Она пытается понять, как устроены живые организмы.

Исследования в биоинформатики — это дорого?

Необязательно. Прочитать геном одного человека стоит около тысячи долларов. Современные приборы позволяют читать геномы нескольких десятков человек. Но биоинформатика — это довольно хрупкая наука. Если «мокрый биолог» допустил ошибку в лаборатории или реагент изначально оказался некачественным, всё исследование нужно будет проводить заново. Из-за этого увеличится и бюджет, конечно же.

Многие исследования времязатратные. Ты долго-долго растил какую-то культуру раковых клеток и что-то с ними хотел сделать. А потом кто-нибудь пришел и не вытер ноги при входе в лабораторию или не надел халат правильно. Что-то попало в твою культуру, и всё сдохло.

О проблемах в профессии

#1 — колоссальные объёмы данных. Один прочитанный геном человека — это 100 гигабайт данных. Представьте, что вам нужно секвенировать сотни геномов.

В Великобритании люди пытаются отсеквенировать геномы всех новорожденных в течение кучи лет. Понятно, что это уже миллионы отдельных образцов, миллионы прочитанных геномов. И каждый, соответственно, по 100 гигабайт сырых данных. Это начинает уходить в космос по части объёма информации.

Данных уже так много, а найти эффективный метод для проверки гипотезы очень сложно. Учёные работали по-разному, получили разные результаты — и вся эта информация лежит в разных местах. Ну и как итог — собрать её из разных работ от разных людей очень непросто. Это может быть очень затратно и по времени, и по финансам.

#2 — биоинформатический софт. Некоторые часто используемые программы активно разрабатывают и улучшают, но они заточены под стандартные задачи.

С таким программами можно работать. Но если задача хотя бы чуть-чуть является нестандартной и люди пишут какие-то новые инструменты, разрабатывают новые алгоритмы для решения какой-то менее популярной задачи, получается софт в ужасном состоянии.

Например, вижу статью про «десять биоинформатических инструментов», которые помогают решить конкретную какую-то задачу. Наверное, восемь из десяти программ уже не работают. Потому что человек удалил свой репозиторий на GitHub или вообще залил софт на какой-то, прости господи, SourceForge, где он и погиб. Так что либо софта вообще нет, либо его невозможно скомпилировать без длительного и больного исправления всех багов, которые автор туда внёс.

Как обучиться на биоинформатика и где искать работу

Юрий подробно рассказал, чему обучаться, чтобы попасть в биоинформатику. Послушайте, начиная с 1:15:00. Если вкратце — обучение недорогое, но долгое. Предложений на рынке мало, но на крутых спецов спрос всегда есть. Нужно самому искать проекты и задачи, предлагать помощь и обрастать контактами.

Если прямо фокусироваться на том, чтобы войти в область полноценно и с перспективой, обучение потребует больших временных инвестиций. Но это вполне может стать парт-тайм работой на 20 часов в неделю минимум.

Полезные материалы

Онлайн-курсы на Stepik (для тех, кто не имеет бэкграунда в биологии):

Просто о сложном: что нужно знать о биоинформатике

Если спросить случайного прохожего, что такое биология, он наверняка ответит что-то вроде «наука о живой природе». Про информатику скажет, что она имеет дело с компьютерами и информацией. Если мы не побоимся быть навязчивыми и зададим ему третий вопрос – что такое биоинформатика? – тут-то он наверняка и растеряется. Логично: про эту область знаний даже в ЕРАМ знает далеко не каждый – хотя в нашей компании и биоинформатики есть. Давайте разбираться, для чего эта наука нужна человечеству вообще и ЕРАМ в частности: в конце концов, вдруг нас на улице об этом спросят.

Почему биология перестала справляться без информатики и при чем тут рак

Чтобы провести исследование, биологам уже недостаточно взять анализы и посмотреть в микроскоп. Современная биология имеет дело с колоссальными объемами данных. Часто обработать их вручную просто невозможно, поэтому многие биологические задачи решаются вычислительными методами. Не будем далеко ходить: молекула ДНК настолько мала, что разглядеть ее под световым микроскопом нельзя. А если и можно (под электронным), всё равно визуальное изучение не помогает решить многих задач.

ДНК человека состоит из трех миллиардов нуклеотидов – чтобы вручную проанализировать их все и найти нужный участок, не хватит и целой жизни. Ну, может и хватит – одной жизни на анализ одной молекулы – но это слишком долго, дорого и малопродуктивно, так что геном анализируют при помощи компьютеров и вычислений.

Биоинформатика — это и есть весь набор компьютерных методов для анализа биологических данных: прочитанных структур ДНК и белков, микрофотографий, сигналов, баз данных с результатами экспериментов и т. д.

Иногда секвенировать ДНК нужно, чтобы подобрать правильное лечение. Одно и то же заболевание, вызванное разными наследственными нарушениями или воздействием среды, нужно лечить по-разному. А еще в геноме есть участки, которые не связаны с развитием болезни, но, например, отвечают за реакцию на определенные виды терапии и лекарств. Поэтому разные люди с одним и тем же заболеванием могут по-разному реагировать на одинаковое лечение.

Еще биоинформатика нужна, чтобы разрабатывать новые лекарства. Их молекулы должны иметь определенную структуру и связываться с определенным белком или участком ДНК. Смоделировать структуру такой молекулы помогают вычислительные методы.

Достижения биоинформатики широко применяют в медицине, в первую очередь в терапии рака. В ДНК зашифрована информация о предрасположенности и к другим заболеваниям, но над лечением рака работают больше всего. Это направление считается самым перспективным, финансово привлекательным, важным – и самым сложным.

Биоинформатика в ЕРАМ

В ЕРАМ биоинформатикой занимается подразделение Life Sciences. Там разрабатывают программное обеспечение для фармкомпаний, биологических и биотехнологических лабораторий всех масштабов — от стартапов до ведущих мировых компаний. Справиться с такой задачей могут только люди, которые разбираются в биологии, умеют составлять алгоритмы и программировать.

Биоинформатики – гибридные специалисты. Сложно сказать, какое знание для них первично: биология или информатика. Если так ставить вопрос, им нужно знать и то и другое. В первую очередь важны, пожалуй, аналитический склад ума и готовность много учиться. В ЕРАМ есть и биологи, которые доучились информатике, и программисты с математиками, которые дополнительно изучали биологию.

Как становятся биоинформатиками

Мария Зуева, разработчик:

«Я получила стандартное ИТ-образование, потом училась на курсах ЕРАМ Java Lab, где увлеклась машинным обучением и Data Science. Когда я выпускалась из лаборатории, мне сказали: «Сходи в Life Sciences, там занимаются биоинформатикой и как раз набирают людей». Не лукавлю: тогда я услышала слово «биоинформатика» в первый раз. Прочитала про нее на Википедии и пошла.

Тогда в подразделение набрали целую группу новичков, и мы вместе изучали биоинформатику. Начали с повторения школьной программы про ДНК и РНК, затем подробно разбирали существующие в биоинформатике задачи, подходы к их решению и алгоритмы, учились работать со специализированным софтом».

Геннадий Захаров, бизнес-аналитик:

«По образованию я биофизик, в 2012-м защитил кандидатскую по генетике. Какое-то время работал в науке, занимался исследованиями – и продолжаю до сих пор. Когда появилась возможность применить научные знания в производстве, я тут же за нее ухватился.

Для бизнес-аналитика у меня весьма специфическая работа. Например, финансовые вопросы проходят мимо меня, я скорее эксперт по предметной области. Я должен понять, чего от нас хотят заказчики, разобраться в проблеме и составить высокоуровневую документацию – задание для программистов, иногда сделать работающий прототип программы. По ходу проекта я поддерживаю контакт с разработчиками и заказчиками, чтобы те и другие были уверены: команда делает то, что от нее требуется. Фактически я переводчик с языка заказчиков – биологов и биоинформатиков – на язык разработчиков и обратно».

Как читают геном

Чтобы понять суть биоинформатических проектов ЕРАМ, сначала нужно разобраться, как секвенируют геном. Дело в том, что проекты, о которых мы будем говорить, напрямую связаны с чтением генома. Обратимся за объяснением к биоинформатикам.

Михаил Альперович, глава юнита биоинформатики:

«Представьте, что у вас есть десять тысяч экземпляров «Войны и мира». Вы пропустили их через шредер, хорошенько перемешали, наугад вытащили из этой кучи ворох бумажных полосок и пытаетесь собрать из них исходный текст. Вдобавок у вас есть рукопись «Войны и мира». Текст, который вы соберете, нужно будет сравнить с ней, чтобы отловить опечатки (а они обязательно будут). Примерно так же читают ДНК современные машины-секвенаторы. ДНК выделяют из клеточных ядер и делят на фрагменты по 300–500 пар нуклеотидов (мы помним, что в ДНК нуклеотиды связаны друг с другом попарно). Молекулы дробят, потому что ни одна современная машина не может прочитать геном от начала до конца. Последовательность слишком длинная, и по мере ее прочтения накапливаются ошибки.

Вспоминаем «Войну и мир» после шредера. Чтобы восстановить исходный текст романа, нам нужно прочитать и расположить в правильном порядке все кусочки романа. Получается, что мы читаем книгу несколько раз по крошечным фрагментам. То же с ДНК: каждый участок последовательности секвенатор прочитывает с многократным перекрытием – ведь мы анализируем не одну, а множество молекул ДНК.

Полученные фрагменты выравнивают – «прикладывают» каждый из них к эталонному геному и пытаются понять, какому участку эталона соответствует прочитанный фрагмент. Затем в выравненных фрагментах находят вариации – значащие отличия прочтений от эталонного генома (опечатки в книге по сравнению с эталонной рукописью). Этим занимаются программы – вариант-коллеры (от англ. variant caller – выявитель мутаций). Это самая сложная часть анализа, поэтому различных программ – вариант-коллеров много и их постоянно совершенствуют и разрабатывают новые.

Подавляющее большинство найденных мутаций нейтральны и ни на что не влияют. Но есть и такие, в которых зашифрованы предрасположенность к наследственным заболеваниям или способность откликаться на разные виды терапии».

Для анализа берут образец, в котором находится много клеток — а значит, и копий полного набора ДНК клетки. Каждый маленький фрагмент ДНК прочитывают несколько раз, чтобы минимизировать вероятность ошибки. Если пропустить хотя бы одну значащую мутацию, можно поставить пациенту неверный диагноз или назначить неподходящее лечение. Прочитать каждый фрагмент ДНК по одному разу слишком мало: единственное прочтение может быть неправильным, и мы об этом не узнаем. Если мы прочитаем тот же фрагмент дважды и получим один верный и один неверный результат, нам будет сложно понять, какое из прочтений правдивое. А если у нас сто прочтений и в 95 из них мы видим один и тот же результат, мы понимаем, что он и есть верный.

«Для анализа раковых заболеваний секвенировать нужно и здоровую, и больную клетку. Рак появляется в результате мутаций, которые клетка накапливает в течение своей жизни. Если в клетке испортились механизмы, отвечающие за ее рост и деление, то клетка начинает неограниченно делиться вне зависимости от потребностей организма, т. е. становится раковой опухолью. Чтобы понять, чем именно вызван рак, у пациента берут образец здоровой ткани и раковой опухоли. Оба образца секвенируют, сопоставляют результаты и находят, чем один отличается от другого: какой молекулярный механизм сломался в раковой клетке. Исходя из этого подбирают лекарство, которое эффективно против клеток с “поломкой”».

Биоинформатика: производство и опенсорс

У подразделения биоинформатики в ЕРАМ есть и производственные, и опенсорс-проекты. Причем часть производственного проекта может перерасти в опенсорс, а опенсорсный проект – стать частью производства (например, когда продукт ЕРАМ с открытым кодом нужно интегрировать в инфраструктуру клиента).

Проект №1: вариант-коллер

Для одного из клиентов – крупной фармацевтической компании – ЕРАМ модернизировал программу вариант-коллер. Ее особенность в том, что она способна находить мутации, недоступные другим аналогичным программам. Изначально программа была написана на языке Perl и обладала сложной логикой. В ЕРАМ программу переписали на Java и оптимизировали – теперь она работает в 20, если не в 30 раз быстрее.

Исходный код программы доступен на GitHub.

Проект №2: 3D-просмотрщик молекул

Для визуализации структуры молекул в 3D есть много десктоп- и веб-приложений. Представлять, как молекула выглядит в пространстве, крайне важно, например, для разработки лекарств. Предположим, нам нужно синтезировать лекарство, обладающее направленным действием. Сначала нам потребуется спроектировать молекулу этого лекарства и убедиться, что она будет взаимодействовать с нужными белками именно так, как нужно. В жизни молекулы трехмерные, поэтому анализируют их тоже в виде трехмерных структур.

Для 3D-просмотра молекул ЕРАМ сделал онлайн-инструмент, который изначально работал только в окне браузера. Потом на основании этого инструмента разработали версию, которая позволяет визуализировать молекулы в очках виртуальной реальности HTC Vive. К очкам прилагаются контроллеры, которыми молекулу можно поворачивать, перемещать, подставлять к другой молекуле, поворачивать отдельные части молекулы. Делать всё это в 3D куда удобнее, чем на плоском мониторе. Эту часть проекта биоинформатики ЕРАМ делали совместно с подразделением Virtual Reality, Augmented Reality and Game Experience Delivery.

Программа только готовится к публикации на GitHub, зато пока есть ссылка, по которой можно посмотреть ее демо-версию.

Как выглядит работа с приложением, можно узнать из видео.

Проект №3: геномный браузер NGB

Геномный браузер визуализирует отдельные прочтения ДНК, вариации и другую информацию, сгенерированную утилитами для анализа генома. Когда прочтения сопоставлены с эталонным геномом и мутации найдены, ученому остается проконтролировать, правильно ли сработали машины и алгоритмы. От того, насколько точно выявлены мутации в геноме, зависит, какой диагноз поставят пациенту или какое лечение ему назначат. Поэтому в клинической диагностике контролировать работу машин должен ученый, а помогает ему в этом геномный браузер.

Биоинформатикам-разработчикам геномный браузер помогает анализировать сложные случаи, чтобы найти ошибки в работе алгоритмов и понять, как их можно улучшить.

Новый геномный браузер NGB (New Genome Browser) от ЕРАМ работает в вебе, но по скорости и функционалу не уступает десктопным аналогам. Это продукт, которого не хватало на рынке: предыдущие онлайновые инструменты работали медленнее и умели делать меньше, чем десктопные. Сейчас многие клиенты выбирают веб-приложения из соображений безопасности. Онлайн-инструмент позволяет ничего не устанавливать на рабочий компьютер ученого. С ним можно работать из любой точки мира, зайдя на корпоративный портал. Ученому не обязательно всюду возить за собой рабочий компьютер и скачивать на него все необходимые данные, которых может быть очень много.

Геннадий Захаров, бизнес-аналитик:

«Над опенсорсными утилитами я работал частично как заказчик: ставил задачу. Я изучал лучшие решения на рынке, анализировал их преимущества и недостатки, искал, как можно их усовершенствовать. Нам нужно было сделать веб-решения не хуже десктопных аналогов и при этом добавить в них что-то уникальное.

В 3D-просмотрщике молекул это была работа с виртуальной реальностью, а в геномном браузере – улучшенная работа с вариациями. Мутации бывают сложными. Перестройки в раковых клетках иногда затрагивают огромные области. В них появляются лишние хромосомы, куски хромосом и целые хромосомы исчезают или объединяются в случайном порядке. Отдельные куски генома могут копироваться по 10–20 раз. Такие данные, во-первых, сложнее получить из прочтений, а во-вторых, сложнее визуализировать.

Мы разработали визуализатор, который правильно читает информацию о таких протяженных структурных перестройках. Еще мы сделали набор визуализаций, который при контакте хромосом показывает, образовались ли из-за этого контакта гибридные белки. Если протяженная вариация затрагивает несколько белков, мы по клику можем рассчитать и показать, что происходит в результате такой вариации, какие гибридные белки получаются. В других визуализаторах ученым приходилось отслеживать эту информацию вручную, а в NGB – в один клик».

Как изучать биоинформатику

Мы уже говорили, что биоинформатики – гибридные специалисты, которые должны знать и биологию, и информатику. Самообразование играет в этом не последнюю роль. Конечно, в ЕРАМ есть вводный курс в биоинформатику, но рассчитан он на сотрудников, которым эти знания пригодятся на проекте. Занятия проводятся только в Санкт-Петербурге. И всё же, если биоинформатика вам интересна, возможность учиться есть:

1) Вводный курс в генетическую диагностику от компании 23andme.

2) Несколько курсов на Coursera (в том числе пара курсов на русском: введение в биоинформатику и в метагеномику).

3) Курсы на Stepik от института биоинформатики: молекулярная биология и генетика, молекулярная филогенетика, генная инженерия и введение в технологии высокоэффективного секвенирования. Полный список курсов от института можно посмотреть на его официальном сайте.

4) Лекции Павла Певзнера – профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего, специалиста в области биоинформатики.

5) Если вы живете в Санкт-Петербурге, можно прийти на гостевые лекции в институт биоинформатики – это бесплатно.