Библия что это 5 класс история

Библия, история создания и значение для человечества

Библия берет свое название от латинского Biblia («книга»), которое происходит от греческого Та Biblia («книги») восходящего к городу-порту Библос. Письменность и книги стали ассоциироваться с Библосом, потому что он был экспортером папируса. Греческое название папируса было bublos, связывая город с написанным словом. Хотя Библия часто считается единым, связным произведением, на самом деле это антология древних писаний многих разных авторов. Которые на протяжении многих веков были собраны в одной книге. Библия содержит произведения поэзии, повествования на религиозную тематику. Философские размышления, такие как Книга Экклезиаста, послания и апокалиптический шедевр, известный как Книга Откровения.

Общей нитью всех этих собраний сочинений является существование всемогущего божества. Которое является создателем вселенной и проявляет интерес к жизни и судьбе людей. Книги христианской Библии были расположены в той последовательности, в которой они встречаются сегодня. Чтобы рассказывать историю сотворения мира верховным божеством, падения человека из рая и искупления грехов человечества Сыном Божьим. Но эти книги были не были написаны в такой последовательности. Первоначальные авторы ветхозаветных произведений не имели в виду именно эту историю.

Библия иудаизма (собранная и утвержденная примерно в 3 веке до нашей эры) содержит Тору (первые пять книг Библии) и Танах (рассказы о судьях и пророках) и не упоминает об Иисусе Христе. Бог Библии в этих произведениях – Бог иудаизма – единое всемогущее божество. До того, как ранним христианством были присвоены еврейские священные писания, истории, из которых состояла Библия, рассказывали историю Божьей заботы и вмешательства в делах израильтян на Ближнем Востоке.

Структура Библии

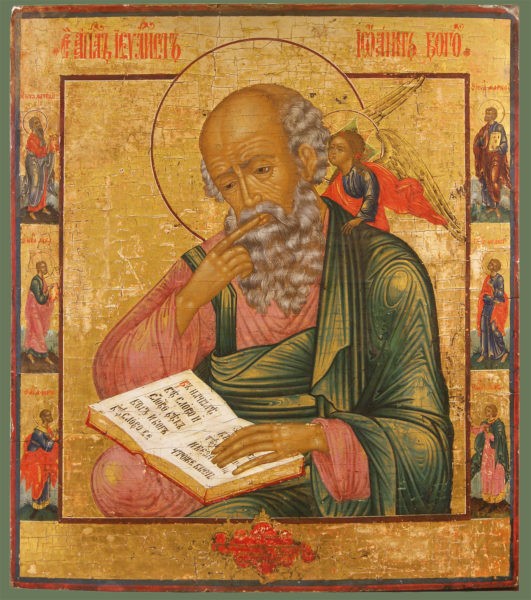

В иудаизме Священные Писания называются Танах и считаются состоящими из 24 книг. Они разделены на три категории: Пятикнижие (или Учения пяти книг Моисея ), Пророки и Писания. Христианство, присвоившее Танах и объявившее его своей ранней теологической историей, назвало его Ветхим Заветом. Ранние христианские писания, созданные спустя несколько лет после даты смерти Иисуса, Евангелия и книга Деяний. Апостол Павел написал большинство посланий. Они составляют 27 книг христианского Нового Завета, богословие которых служит основой для Евангелий. Книга Откровения, приписываемая Иоанну Богослову, является последней книгой христианской Библии.

Трудно точно датировать состав книг, составляющих Библию. Но ученые в целом согласны с тем, что Пятикнижие датируется 10 и 6 веками до нашей эры, а Танах был создан как священное писание задолго до 1 века нашей эры. Книги христианского Нового Завета были составлены между 60-110 гг. (Евангелия), 45-130 гг. (Послания) и 68-100 гг. (Книга Откровения Св. Иоанна). Многие люди в древнем мире и даже сегодня верят, что Библия была написана Богом. Она считается самой продаваемой книгой в истории и веками влияла на религиозную мысль во всем мире.

Краткий обзор и комментарии

Книга Бытия, первая книга Ветхого Завета, рассказывает историю сотворения вселенной, мира и человечества, грехопадения человека в Эдемском саду и великого потопа, который Бог послал на мир, за грехи человечества. После потопа дети Ноя вновь заселяют землю. Далее повествование следует за рассказами его потомков, которые являются еврейскими предками людей, написавших эти истории. История об Иосифе и его разноцветной одежде переносит евреев из их земли Ханаана в Египет, где, как объясняет Книга Исход, они стали рабами.

Их вывел из Египта на свободу пророк Моисей, чтобы евреи могли прийти в землю, обещанную им Богом. После создания на этой земле людей, которые называли себя израильтянами, правили знаменитые цари, такие как Давид и его сын Соломон. Их великие пророки, такие как Иеремия и Исайя, Иезекиаль и Иона, проповедовали волю своего Бога.

Новый Завет сосредоточен на жизни и учении Иисуса Христа, сына Божьего, посланного искупить человечество от греха. Иисус родился от Девы Марии и начал свое служение, проповедуя прямые и личные отношения с Богом, когда ему было около 30 лет. Он был предан одним из его последователей и распят римлянами за подстрекательство к мятежу. Через три дня после смерти он восстает из могилы и возносится на небеса, чтобы править вместе с Богом-отцом. Вместо него он посылает Святого Духа, который отныне будет служить верующим на земле. Новый Завет заканчивается видением конца света.

Иисус Христос

Первые четыре книги Евангелие (написанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном) часто считаются свидетельствами очевидцев служения Иисуса на земле, но это не так. Практика написания от имени известного человека или, по крайней мере, приписывание написанного кем-то более известным, была хорошо известна во время написания Евангелий. Вполне вероятно, что авторы выбрали имена людей, которые уже были пользуется большим уважением в христианском сообществе, чтобы получить более широкое признание материала.

Также есть веские основания полагать, что евангельские повествования (как включенные в Библию, так и отвергнутые) являются примерами литературного жанра, известного как месопотамская литература Нару. В нем изображена некоторая великая историческая фигура. Было высказано предположение, что в случае с Евангелиями мог существовать исторический персонаж. Такой как Иисус из Назарета, который вдохновлял рассказы и легенды. Однако факты из жизни этого человека неясны из-за жанра, в котором они были написаны. Повествование сосредоточено на передаче важной культурной или духовной истины, не имеющая отношения к истории.

Поскольку Евангелия предшествуют Книге Деяний и Посланиям Павла в Новом Завете, многие люди, кажется, верят, что эти произведения были написаны первыми. А события, о которых они рассказывают, произошли раньше, чем более поздние книги. На самом деле верно обратное. Первыми были послания Павла, а позже были написаны Евангелия. Видение Павла, по сути, является основой всех четырех Евангелий, а также Книги Деяний.

Истории в Библии считались исторически достоверными пока археологи не обнаружили цивилизации Месопотамии и Египта.

Между 42-62 годами нашей эры апостол Павел путешествовал по Средиземноморью в своих евангелических миссиях, проповедуя новую религию воскресшего Христа. Сама Библия в Книге Деяний и Петр ссылаются на возможность, подробно исследованную в конце 19-го и начале 20-го веков нашей эры, что версия христианства Павла отличалась от послания, проповедуемого Иисусом из Назарета. Павел был иудейским фарисеем из Тарса (в современной Сирии). Он утверждал, что получил видение от Бога, которое убедило его в реальности Иисуса Христа как воскресшего сына создателя вселенной, посланного на землю умереть за грехи человеческие.

Библейское понимание и наука XIX века

Истории, о которых рассказывает Библия, считались исторически точными и полностью уникальными до середины XIX века н.э. Тогда археологи открыли цивилизации Месопотамии и Египта. Фактически, Библия считалась самой старой книгой в мире, пока не была обнаружена гораздо более старая литература. В ней рассказывались те же истории в более ранней форме, чем те, что встречаются в Библии. Ученые давно знали, что Библия – это сборник, собранный из более ранних работ и утвержденный епископами Рима. Однако, похоже, никто не знал, что эти произведения были взяты из еще более ранних работ. Никто не мог читать египетские иероглифы, пока Жан Жак Шампольон (1790-1832 гг.) не расшифровал их и шумерскую литературу.

В середине XIX века музеи и ученые отправили археологов в регион Месопотамии, чтобы найти вещественные доказательства, подтверждающие библейские повествования. XIX век был интересным периодом для религии на Западе, особенно для христианства. Люди стали более громко критиковать веру, а новые идеи и философии предлагали приемлемые альтернативы религиозным убеждениям. Книга Чарльза Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора» была опубликована в 1859 году. Она поставила под сомнение традиционную веру в создание человечества всемогущим Богом.

Библия утверждала, что Бог сделал человека «немного ниже ангелов»

В то время как Дарвин утверждал, что люди произошли от низших видов. В 1882 году немецкий философ Ницше опубликовал свою работу «Веселая наука». В ней утверждался известный аргумент: «Бог мертв – и мы его убили». Линия Ницше почти всегда вырывается из контекста как вызывающее отрицание религии. Но на самом деле он только говорил, что достижения в области технологий и знаний на протяжении 19 века сделали концепцию Бога устаревшей. Отчасти в ответ на такие заявления музеи и преимущественно христианские общества на западе отправили эти группы археологов в Месопотамию, чтобы найти неопровержимые доказательства истинности Библии.

Вместо этого они обнаружили древнюю цивилизацию Месопотамии и богатое литературное наследие, которое веками было похоронено под песками. Они обнаружили, что такие культовые истории, как грехопадение человека и Великий потоп, вовсе не являются уникальными для Библии. Они уже были записаны за столетия до того, как еврейские книжники использовали их в своей собственной работе. Было обнаружено, что великий свод законов Моисея, который считается первым в истории, имел предшественника в виде Кодекса законов Ур-Намму и более известного Кодекса Хаммурапи.

Между тем при раскопках в Египте не было обнаружено никаких доказательств истории порабощения евреев фараоном Египта. Ни каких-либо других деталей, указанных в Книге Исход. После того, как древние египетские иероглифы стали читать, было обнаружено, что мифы Египта имеют сходство с христианской фигурой умирающего и возрождающегося бога и Марии, матери Иисуса. Ее образ вобрал в себя многие атрибуты и черты египетской богини Исида. По мере того, как истории об этих открытиях становились все более широко известными, вера в Библию как слово Божье начала меняться. До работы вдохновленной Богом или как священного писания, написанного вдохновленными людьми.

Заключение

Хотя сегодня многие люди во всем мире продолжают верить в Библию как в авторитетное слово Бога. Эта вера не так широко распространена, как до XIX века нашей эры. Интерпретация Библии в наши дни – это в значительной степени вопрос индивидуального понимания, которое сформировалось в учетом работ ученых, археологов и историков.

Эти люди изменили мир, радикально изменив представление людей об истории и Библии. Открыв новые возможности для исследований, которые значительно расширили человеческие знания. Пересмотренное понимание Библии и ее места в истории расстраивало многих людей в то время и продолжает расстраивать в наши дни. Но для многих других красота языка Библии и великое видение искупления, которое она представляет, не умаляются ревизионистскими откровениями XIX – XX веков. Библия продолжает вдохновлять и воодушевлять людей во всем мире, переведена на все языки и остается самой продаваемой книгой всех времен.

История. 5 класс

Конспект урока

Урок 10. Библейские сказания. Древнееврейское царство

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

Священное Писание – это собрание священных книг в развитых религиях, излагающее основы вероучения – представление о мире, божестве, цель и правила человеческой жизни.

Библия – это книга, содержащая священные писания еврейской и христианской религий.

Пророки – святые ветхозаветных времен, предвидевшие по Божественному Откровению пришествие Христа Спасителя, предсказывавшие будущие события и возвещавшие израильскому народу волю Божию.

Заповедь – это религиозно-нравственное предписание.

Филистимляне – это древний народ, населявший приморскую часть Израиля.

Политеизм – это система верований, основанная на вере в нескольких божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь.

Монотеизм – это религиозное представление о существовании только одного Бога.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Примерно три с половиной тысячи лет тому назад в степных и холмистых районах между Египтом, Месопотамией и побережьем Средиземного моря расселились кочевые племена семитов. Другие народы называли эти племена «евреи», что вероятно означало «переправившиеся через реку», или «пришедшие из-за реки». Сами себя эти племена называли «народ Израиля», если судить по их преданиям, это имя одного из праотцов, предков еврейского народа.

Евреи первыми в истории человечества отказались от поклонения силам природы в образе многочисленных богов и пришли к вере в единого Бога. О происхождении еврейских племён и об образовании древнееврейского государства, рассказывается в Библии – собрании книг религиозного и исторического содержания, созданных в течение столетий многими людьми. Самая древняя и большая часть Библии называется Ветхий Завет.

На страницах Библии история еврейского народа предстает как предание об одной большой семье. Родоначальниками этой семьи стали Авраам, его сын Исаак и внук Иаков – другое его имя было Израиль. Всего насчитывалось тринадцать еврейских колен, составивших племенной союз Израиль. Этими родами управляли вожди, которых евреи называли судьями.

Согласно Ветхому Завету, Авраам родился в месопотамском городе Уре, со временем он получил от Бога наказ вести своих соплеменников в ту землю, которую он ему укажет. Этой землей оказался Ханаан, та ее часть, которая позже и по сей день стала называться Палестиной. Аврааму со своим народом пришлось эти земли отвоевать у народа, который жил на них задолго до переселения евреев.

Еврейские племена не сразу пришли к вере в единого Бога. Вначале они поклонялись многим богам. Кочевые еврейские племена пересекли Синайскую пустыню и поселились в Египте. Прошло время, и жизнь в Египте превратилась для евреев в настоящее рабство. Из египетского плена их вывел Моисей. Библия рассказывает, что фараон не хотел их отпускать и послал вослед войско на колесницах. Но Бог раздвинул перед евреями воды Красного моря, и они перешли на другой берег – в Синайскую пустыню. Когда же воинство фараона двинулось по дну моря, воды вновь сомкнулись, и египтяне погибли.

В Синайской пустыне Бог, явившись Моисею, заключил с евреями ещё один завет. Бог объявил им своё имя – Яхве, и они обязались не поклоняться многим богам, но верить только в единого Бога (Яхве) и свято соблюдать все его заповеди. За это Яхве обещал, что они придут в благодатную страну и смогут её завоевать.

И, казалось бы, путь домой был не так далёк, и тем не менее Моисей водил народ свой по пустыне еще 40 лет, в Ветхом Завете это объясняется тем, что Моисей хотел, чтобы народ еврейский забыл свой плен и рабскую участь, и чтобы души их стали свободными.

На Синайском полуострове были получены и заповеди Божьи.

Они были начертаны на скрижалях начертаны. Вот они:

1. Народ должен поклоняться единому Богу.

2. Не делай себе кумира.

3. Не называй имя Бога без надобности.

4. Шесть дней работай, на седьмой отдыхай.

5. Почитай отца твоего и мать твою.

7. Не прелюбодействуй.

9. Не произноси ложного свидетельства.

10. Не желай того, что есть у ближнего твоего (т.е. не завидуй).

После 40 лет странствий по пустыне еврейские племена пришли в Палестину. В дальнейшем они действительно захватили её и образовали своё государство – Израиль.

В Палестине древние евреи перешли к оседлому образу жизни. Они занялись земледелием, стали строить города. Но мирный труд был прерван нашествием – филистимлян, буквально «народ моря». Они вторглись в земли евреев по суше, приплыли на ладьях по морю. Евреи мужественно отражали нашествие врагов. Одним из героев этого периода был Самсон, согласно преданиям, обладавшего невероятной силой.

Однажды Самсон увидел красавицу Далилу и полюбил её. Но вскоре филистимляне подкупили возлюбленную Самсона, и она выведала у него, в чём кроется его сила. Самсон признался, что сила эта в длинных волосах, тогда коварная Далила приказала слугам остричь волосы Самсона, когда он спал. Внезапно в дом ворвались филистимляне, они схватили обессилевшего Самсона, ослепили и бросили в темницу. Сами же устроили пир в честь того, что могучий герой был повержен. Самсона привели на пир и начали потешаться над ним. Но не заметили филистимляне, что вновь отросли чудесные волосы Самсона, а с ними вернулась и сила. Воскликнул Самсон: «Умри душа моя, вместе с мучителями моими!». Хватился он могучими руками за столбы, на которых держалась крыша, и обрушил на врагов огромный дом. Так Самсон погиб, оставив о себе славу героя.

Уже в начале первого тысячелетия до нашей эры у древних евреев установилась царская власть. Первым царём был Саул. После него на царство был избран юноша Давид. Столицей своего царства Давид сделал город Иерусалим. По преданию, этот город был воздвигнут на том самом месте, где праотец Авраам должен был принести в жертву Богу своего сына Исаака, но тот был спасен чудесным образом.

После смерти Давида новым израильским царем стал его младший сын Соломон, правивший примерно с 965 до 928 г. до н. э. В историю царь Соломон вошёл как один из самых мудрых правителей, ведь не зря существует устойчивое выражение «соломоново решение» – мудрое решение. Во время царствования Соломона Израиль имел выход к Средиземному и Красному морю. Он контролировал торговые пути из Аравии в Египет и в другие страны. Богатство Израиля позволило Соломону украсить столицу своего государства – Иерусалим.

В городе был воздвигнут великолепный храм. Руководили его строительством финикийские мастера. Иерусалим стал религиозным центром Израиля.

После смерти Соломона государство распалось на два царства – Израильское на севере Палестины и Иудейское на юге Палестины. Столицей Иудеи стал город Иерусалим. Эти царства временами даже воевали между собой, что ослабляло и то и другое позже оба царства были захвачены другими государствами.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Расположите имена правителей Древнего мира в хронологической последовательности, чтобы увидеть рисунок.

Пояснение: Для того, чтобы установить правильную хронологическую последовательность, необходимо вспомнить, правителями каких государств являются приведённые исторические личности.

Так, Саргон I и Хаммурапи были царями Двуречья, значит, им следует присвоить 1 и 2 номера в списке. Далее идут египетские фараоны Тутмос III, прославившийся завоеваниями в XV в. до. н.э., и Эхнатон, правивший в XIV в. до н.э. и пытавшийся установить культ одного бога Атона. Царство Давида и Соломона описывается в Ветхом завете, а значит, эти имена завершают хронологический список задания.

Задание 2 Ответьте на вопросы, чтобы увидеть рисунок. Для каждого верного утверждения поставьте 1, для неверного – 0.

Выражение «Вавилонское столпотворение» означает крупное строительство.

Библейское выражение «Иерихонская труба» означает древний музыкальный инструмент.

Библейское выражение «Вернуться на круги своя» означает возвращение к началу какого-либо жизненного этапа.

Выражение «Соломоново решение» означает мудрое решение.

Выражение «Вавилонское столпотворение» означает крупное строительство.

Библейское выражение «Иерихонская труба» означает древний музыкальный инструмент.

Библейское выражение «Вернуться на круги своя» означает возвращение к началу какого-либо жизненного этапа.

Выражение «Соломоново решение» означает мудрое решение.

Пояснение: Выражение «Вавилонское столпотворение» не может означать крупное строительство, хоть и связано со строительством башни. Главное, что объясняет история о Вавилонской башне, это появление различных языков. Люди заговорили на разных языках, начался хаос, беспорядок, и башня не была построена.

Выражение «труба иерихонская» употребляется в том случае, когда речь идёт о чём-то оглушительном. Например, слишком громком голосе или шуме. Благодаря трубам пали стены Иерихона.

Библейское выражение «Вернуться на круги своя» означает возвращение к началу какого-либо жизненного этапа.

Выражение «Соломоново решение» означает мудрое решение, потому что именно Соломон прославился своей мудростью.

Библия

Библия — это Книга книг. Почему Священное Писание так называют? Как получилось, что Библия остается одним из самых читаемых обычных и священных текстов на планете? Действительно ли Библия — боговдохновенный текст? Какое место в Библии отводится Ветхому Завету и, зачем христианам его читать?

Что такое Библия?

Священным Писанием, или Библией, называется собрание книг, написанных пророками и апостолами, как мы верим, по вдохновению Духа Святого. Слово «Библия» — греческое, означает — «книги». Главной темой Священного Писания является спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим Господом Иисусом Христом. В Ветхом Завете говорится о спасении в виде прообразов и пророчеств о Мессии и о Царствии Божием. В Новом Завете излагается само осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное Его Крестной смертью и Воскресением. По времени своего написания священные книги разделяются на ветхозаветные и новозаветные. Из них первые содержат то, что Господь открыл людям через боговдохновенных пророков до пришествия Спасителя на землю, а вторая — то, что открыл и чему учил на земле Сам Господь Спаситель и Его апостолы.

О боговдохновенности Святого Писания

Мы верим в то, что пророки и апостолы писали не по своему человеческому разумению, но по вдохновению от Бога. Он очищал их души, просветлял их разум и открывал недоступные естественному познанию тайны, в том числе и будущее. Поэтому их Писания называются боговдохновенными. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21), свидетельствует святой апостол Петр. И апостол Павел называет Писания боговдохновенными: «Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). Образ Божественного откровения пророкам можно представить на примере Моисея и Аарона. Косноязычному Моисею Бог дал в посредники его брата Аарона. На недоумение Моисея, как он сможет возвещать народу волю Божию, будучи косноязычным, Господь сказал: «Ты» [Моисей] «будешь ему» [Аарону] «говорить и влагать слова (Мои) в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать; и будет говорить он вместо тебя к народу; итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога» (Исх. 4:15-16). Веря в боговдохновенность книг Библии, важно при этом помнить то, что Библия есть Книга Церкви. По плану Божию, люди призваны спасаться не в одиночку, но в обществе, которым руководит и в котором обитает Господь. Это общество именуется Церковью. Исторически Церковь подразделяется на ветхозаветную, к которой принадлежал еврейский народ, и на новозаветную, к которой принадлежат православные христиане. Новозаветная Церковь унаследовала духовное богатство ветхозаветной — Слово Божие. Церковь не только сохранила букву Слова Божия, но обладает и правильным его пониманием. Это связано с тем, что Дух Святой, который говорил через пророков и апостолов, продолжает жить в Церкви и руководить ею. Поэтому Церковь дает нам верное руководство, как пользоваться ее письменным богатством: что в нем более важно и актуально, а что имеет только историческое значение и не применимо в новозаветное время.

Краткие сведения о важнейших переводах Писания

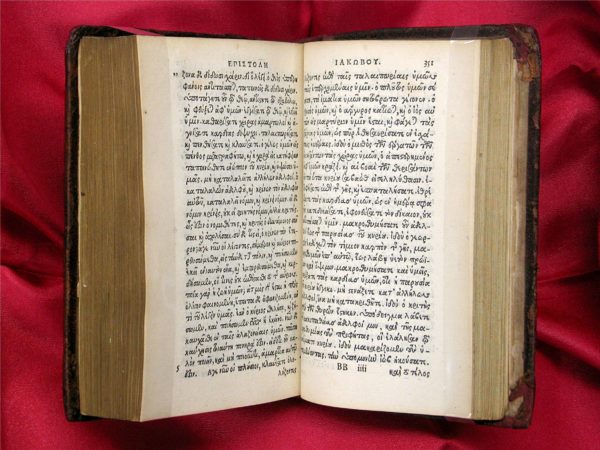

1. Греческий перевод семидесяти толковников (Септуагинта). Самый близкий к оригинальному тексту Священного Писания Ветхого Завета — александрийский перевод, известный под именем греческого

2. Латинский перевод, Вульгата. До четвертого столетия нашей эры существовало несколько латинских переводов Библии, среди которых так называемый древнеиталийский, сделанный по тексту семидесяти, пользовался наибольшей популярностью за ясность и особую близость к священному тексту. Но после того как блаженный Иероним, один из ученейших отцов Церкви IV века, обнародовал в 384 году свой перевод Священного Писания на латинском языке, сделанный им по еврейскому подлиннику, Западная Церковь мало-помалу стала оставлять древний италийский перевод в пользу перевода Иеронима. В XVI столетии Тридентским Собором перевод Иеронима был введен во всеобщее употребление в Римокатолической Церкви под именем Вульгаты, что буквально значит «общеупотребительный перевод».

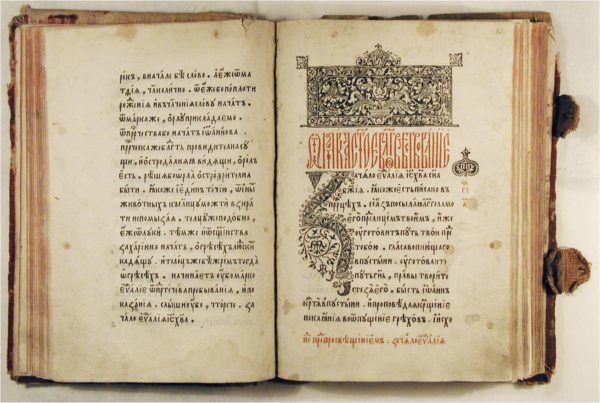

3. Славянский перевод Библии сделан по тексту семидесяти толковников святыми Солунскими братьями Кириллом и Мефодием в середине IX века по Р.X., во время их апостольских трудов в славянских землях. Когда моравский князь Ростислав, недовольный немецкими миссионерами, попросил византийского императора Михаила прислать в Моравию способных наставников веры Христовой, император Михаил отправил на это великое дело святых Кирилла и Мефодия, основательно знавших славянский язык и еще в Греции начавших переводить Священное Писание на этот язык.

4. Русский перевод. Когда с течением времени славянский язык стал значительно отличаться от русского, для многих чтение Священного Писания сделалось затруднительным. Вследствие этого был предпринят перевод книг на современный русский язык. Сначала по указу императора Александра I и по благословению Святейшего Синода был издан Новый Завет в 1815 году на средства Российского библейского общества. Из ветхозаветных книг была переведена только Псалтирь — как наиболее употребительная в православном богослужении книга. Затем, уже в царствование Александра II, после нового, более точного издания Нового Завета в 1860 году, появилось печатное издание законоположительных книг Ветхого Завета в русском переводе в 1868 году. В следующем году Святейший Синод благословил издание исторических ветхозаветных книг, а в 1872 году — учительных. Между тем в духовных журналах стали часто печататься русские переводы отдельных священных книг Ветхого Завета. Так что полное издание Библии на русском языке появилось в 1877 году. Не все поддерживали появление русского перевода, предпочитая церковно-славянский. За русский перевод высказывались святитель Тихон Задонский, митрополит Филарет Московский, позже — святитель Феофан Затворник, святой Патриарх Тихон и другие выдающиеся архипастыри Русской Православной Церкви.

5. Другие переводы Библии. На французский язык Библия впервые была переведена в 1160 году Петром Вальдом. Первый перевод Библии на немецкий язык появился в 1460 году. Мартин Лютер в 1522—1532 году вновь перевел Библию на немецкий язык. На английский язык первый перевод Библии сделал Беда Почтенный, живший в первой половине VIII века. Современный английский перевод был сделан при короле Иакове в 1603 и издан в 1611 году. В России Библия была переведена на многие языки малых народов. Так, митрополит Иннокентий перевел ее на алеутский язык, Казанская Академия — на татарский и на другие. Наиболее преуспели в переводах и распространении Библии на разных языках Британское и Американское библейские общества. Теперь Библия переведена более чем на 1200 языков.

Также надо сказать, что всякий перевод имеет свои преимущества и недостатки. Переводы, стремящиеся буквально передать содержание оригинала, страдают тяжеловесностью и трудностью для понимания. С другой стороны, переводы, стремящиеся передать только общий смысл Библии в самой понятной и общедоступной форме, нередко страдают неточностью. Русский синодальный перевод избегает обе крайности и сочетает в себе максимальную близость к смыслу оригинала с легкостью языка.

Ветхий завет

Ветхозаветные книги первоначально были написаны на еврейском языке. Позднейшие книги времен Вавилонского плена имеют уже много ассирийских и вавилонских слов и оборотов речи. А книги, написанные во время греческого владычества (неканонические книги), написаны по-гречески, Третья Книга Ездры — на латыни. Книги Священного Писания вышли из рук святых писателей по внешнему виду не такими, какими мы их видим теперь. Первоначально они были написаны на пергаменте или на папирусе (который изготовлялся из стеблей произрастающих в Египте и в Палестине растений) тростью (заостренная тростниковая палочка) и чернилами. Собственно говоря, писались не книги, а хартии на длинном пергаментном или папирусном свитке, который имел вид длинной ленты и накручивался на древко. Обычно свитки писались с одной стороны. Впоследствии пергаментные или папирусные ленты, вместо того чтобы их склеивать в ленты-свитки, для удобства пользования начали сшивать в книги. Текст в древних свитках был написан одинаковыми большими заглавными буквами. Каждая буква писалась отдельно, но слова одно от другого не отделялись. Целая строчка была как одно слово. Сам чтец должен был делить строчку на слова и, конечно, иногда делал это неправильно. Не было также в древних рукописях никаких знаков препинания и ударений. А в древнееврейском языке также не писались гласные буквы — только согласные.

Деление слов в книгах ввел в V веке диакон Александрийской Церкви Евлалий. Так, постепенно Библия приобретала свой современный вид. При современном делении Библии на главы и стихи чтение священных книг и поиски в них нужных мест стало несложным делом.

Священные книги в современной их полноте появились не сразу. Время от Моисея (1550 лет до Р.Х.) до Самуила (1050 лет до Р.Х.) можно назвать первым периодом формирования Священного Писания. Боговдохновенныи Моисей, записавший свои откровения, законы и повествования, дал следующее повеление левитам, носящим ковчег завета Господня: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего» (Втор. 31:26). Последующие священные писатели продолжали приписывать свои творения к Пятикнижию Моисееву с повелением хранить их там же, где хранилось и оно, — как бы в одной книге.

Ветхозаветное Священное Писание содержит в себе следующие книги:

1. Книги пророка Моисея, или Тора (содержащие основы ветхозаветной веры): Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

2. Исторические книги: Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфь, Книги Царств: Первая, Вторая, Третья и Четвертая, Книги Паралипоменон: Первая и Вторая, Первая Книга Ездры, Книга Неемии, Книга Есфирь.

3. Учительные книги (назидательного содержания): Книга Иова, Псалтирь, книга притч Соломона, Книга Екклесиаст, Книга Песни Песней.

4. Пророческие книги (преимущественно пророческого содержания): Книга пророка Исаии, Книга пророка Иеремии, Книга пророка Иезекииля, Книга пророка Даниила, Двенадцать Книг «малых» пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии.

5. Кроме этих книг ветхозаветного списка, в Библии находятся еще девять следующих книг, именуемых «неканоническими»: Товит, Иудифь, Премудрости Соломона, Книга Иисуса, сына Сирахова, Вторая и Третья Книги Ездры, три Маккавейские Книги. Так они называются потому, что они были написаны после того, как был закончен список (канон) священных книг. Некоторые современные издания Библии этих «неканонических» книг не имеют, в русской же Библии они есть. Приведенные выше названия священных книг взяты из греческого перевода семидесяти толковников. В Библии на еврейском языке и в некоторых современных переводах Библии несколько ветхозаветных книг носят другие названия.

Новый Завет

Евангелия

Слово Евангелие значит «доброе известие», или — «приятная, радостная, благая весть». Этим именем называются первые четыре книги Нового Завета, которые повествуют о жизни и учении воплотившегося Сына Божия, Господа Иисуса Христа, — обо всем том, что Он сделал для установления праведной жизни на земле и спасения нас, грешных людей.

Время написания каждой из священных книг Нового Завета не может быть определено с безусловной точностью, но совершенно несомненно, что все они были написаны во второй половине I века. Первыми из новозаветных книг были написаны послания святых апостолов, вызванные необходимостью утверждения в вере недавно основанных христианских общин; но скоро явилась потребность и в систематическом изложении земной жизни Господа Иисуса Христа и Его учения. По целому ряду соображений можно заключить, что Евангелие от Матфея написано раньше всех и никак не позже 50—60 гг. по Р.Х. Евангелия от Марка и Луки написаны несколько позже, но во всяком случае раньше, чем разрушение Иерусалима, то есть до 70 года по Р.Х., а евангелист Иоанн Богослов написал свое Евангелие позже всех, в конце первого века, будучи уже в глубокой старости, как некоторые предполагают, около 96 года. Несколько раньше был написан им Апокалипсис. Книга Деяний написана вскоре после Евангелия от Луки, потому что, как видно из предисловия к ней, она служит его продолжением.

Все четыре Евангелия согласно повествуют о жизни и учении Христа Спасителя, о Его чудесах, Крестных страданиях, смерти и погребении, Его славном Воскресении из мертвых и вознесении на небо. Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, они представляют собой единую целую книгу, не имеющую никаких противоречий и несогласий в самом главном и основном.

Обычным символом для четырех Евангелий служит таинственная колесница, которую видел пророк Иезекииль при реке Ховар (Иез. 1:1-28) и которая состояла из четырех существ, напоминавших своим видом человека, льва, тельца и орла. Эти существа, взятые в отдельности, сделались эмблемами для евангелистов. Христианское искусство, начиная с V века, изображает Матфея с человеком или Ангелом, Марка со львом, Луку с тельцом, Иоанна с орлом.

Кроме наших четырех Евангелий, в первые века известно было до 50 других писаний, называвших себя также «евангелиями» и приписывавших себе апостольское происхождение. Церковь отнесла их к списку «апокрифических» — то есть недостоверных, отвергнутых книг. Эти книги содержат в себе искаженные и сомнительные повествования. К таким апокрифическим Евангелиям относятся «Первоевангелие Иакова», «История Иосифа плотника», «Евангелие Фомы», «Евангелие Никодима» и другие. В них, между прочим, впервые записаны легенды, относящиеся к детству Господа Иисуса Христа.

Из четырех Евангелий содержание первых трех — от Матфея, Марка и Луки — во многом совпадает, близко друг к другу как по самому повествовательному материалу, так и по форме изложения. Четвертое же Евангелие — от Иоанна в этом отношении стоит особняком, значительно отличаясь от первых трех, как излагаемым в нем материалом, так и самим стилем и формой изложения. В связи с этим первые три Евангелия принято называть синоптическими, от греческого слова «синопсис», что значит «изложение в одном общем образе». Синоптические Евангелия повествуют почти исключительно о деятельности Господа Иисуса Христа в Галилее, а евангелист Иоанн — в Иудее. Синоптики рассказывают, главным образом, о чудесах, притчах и внешних событиях в жизни Господа, евангелист Иоанн ведет рассуждения о глубочайшем ее смысле, приводит речи Господа о возвышенных предметах веры. При всем различии между Евангелиями, в них нет внутренних противоречий. Таким образом, синоптики и Иоанн взаимно друг друга дополняют и только в своей совокупности дают цельный образ Христа, каким он воспринят и проповедуется Церковью.

Евангелие от Матфея

Евангелист Матфей, носивший также имя Левия, состоял в числе 12 апостолов Христовых. До своего призвания к апостольскому служению он был мытарем, то есть сборщиком налогов, и, как таковой, конечно, нелюбим своими соотечественниками — евреями, презиравшими и ненавидевшими мытарей за то, что они служили неверным поработителям их народа и притесняли свой народ взиманием податей, причем в своем стремлении к наживе часто брали намного больше, чем следует. О своем призвании Матфей рассказывает в 9 главе своего Евангелия (Мф. 9:9-13), называя себя именем Матфея, в то время как евангелисты Марк и Лука, повествуя о том же, именуют его Левием. У евреев было в обычае иметь несколько имен. Тронутый до глубины души милостью Господа, не гнушавшегося им, несмотря на общее презрение к нему евреев и особенно духовных вождей еврейского народа, книжников и фарисеев, Матфей всем сердцем воспринял учение Христово и особенно глубоко уразумел его превосходство над фарисейскими преданиями и воззрениями, носившими печать внешней праведности, самомнения и презрения к грешникам. Вот почему он так подробно приводит сильную обличительную речь Господа против к

Написав свое Евангелие для евреев, Матфей ставит своей главной целью доказать им, что Иисус Христос и есть именно тот Мессия, о Котором предсказывали ветхозаветные пророки, что ветхозаветное откровение, затемненное книжниками и фарисеями, только в христианстве уясняется и воспринимает свой совершенный смысл. Поэтому он и начинает свое Евангелие родословием Иисуса Христа, желая показать евреям Его происхождение от Давида и Авраама, и делает громадное количество ссылок на Ветхий Завет, чтобы доказать исполнение на Нем ветхозаветных пророчеств. Назначение первого Евангелия для евреев видно из того, что Матфей, упоминая об иудейских обычаях, не считает нужным объяснить их смысл и значение, как это делают другие евангелисты. Равным образом оставляет без объяснения и некоторые арамейские слова, употреблявшиеся в Палестине. Матфей долгое время и проповедовал в Палестине. Потом удалился для проповеди в другие страны и окончил свою жизнь мученической смертью в Эфиопии.

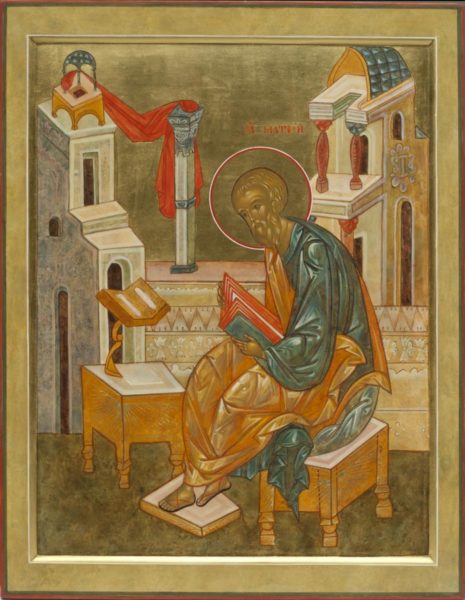

Евангелие от Марка

Евангелист Марк носил еще имя Иоанна. По происхождению он тоже был иудеем, но не состоял в числе 12 апостолов. Поэтому он и не мог быть постоянным спутником и слушателем Господа, каким был Матфей. Свое Евангелие он написал со слов и под руководством апостола Петра. Сам он, по всей вероятности, был очевидцем лишь последних дней земной жизни Господа. Только в одном Евангелии от Марка рассказывается о каком-то юноше, который, когда Господь был взят под стражу в Гефсиманском саду, следовал за Ним, завернувшись по нагому телу в покрывало, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, нагой убежал от них (Мк. 14:51-52). В этом юноше древнее предание видит самого автора второго Евангелия — Марка. Его мать Мария упоминается в Книге Деяний как одна из жен, наиболее преданных вере Христовой. В ее доме в Иерусалиме верующие собирались для молитвы. Марк впоследствии участвует в первом путешествии апостола Павла вместе с другим его спутником Варнавой, которому он приходился племянником по матери. Он находился при апостоле Павле в Риме, откуда написано Послание к Колоссянам. Далее, как видно, Марк стал спутником и сотрудником апостола Петра, что подтверждается словами самого апостола Петра в его первом Соборном послании, где он пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой» (1 Пет. 5:13, здесь Вавилон, наверно, иносказательное наименование Рима).

Икона Святой Марк Евангелист. Первая половина XVII века

Перед своим отходом его вновь призывает к себе апостол Павел, который пишет Тимофею: «Марка возьми… с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11). По преданию, апостол Петр поставил Марка первым епископом Александрийской Церкви, и Марк мученически окончил свою жизнь в Александрии. По свидетельству Папия, епископа Иерапольского, а также Иустина Философа и Иринея Лионского, Марк написал свое Евангелие со слов апостола Петра. Иустин даже прямо называет его «памятными записями Петра». Климент Александрийский утверждает, что Евангелие от Марка представляет собой в сущности запись устной проповеди апостола Петра, которую Марк сделал по просьбе христиан, живших в Риме. Само содержание Евангелия от Марка свидетельствует о том, что оно предназначено для христиан из язычников. В нем очень мало говорится об отношении учения Господа Иисуса Христа к Ветхому Завету и совсем немного приводится ссылок на ветхозаветные священные книги. Вместе с тем мы встречаем в нем латинские слова, как, например, speculator и другие. Даже Нагорная проповедь, как объясняющая превосходство новозаветного Закона перед ветхозаветным, пропускается. Зато главное внимание Марк обращает на то, чтобы дать в своем Евангелии сильное яркое повествование о чудесах Христовых, подчеркивая этим Царское величие и всемогущество Господа. В его Евангелии Иисус не «сын Давидов», как у Матфея, а Сын Божий, Владыка и Повелитель, Царь Вселенной.

Евангелие от Луки

Древний историк Евсевий Кесарийский говорит, что Лука происходил из Антиохии, и потому принято считать, что Лука был, по своему происхождению, язычник или так называемый «прозелит», то есть язычник, прин

явший иудейство. По роду своих занятий он был врачом, что видно из Послания апостола Павла к Колоссянам. Церковное Предание присовокупляет к этому и то, что он был также живописцем. Из того, что в его Евангелии содержатся наставления Господа 70 ученикам, изложенные со всей подробностью, делают заключение, что он принадлежал к числу 70 учеников Христовых.

Есть сведения, что после смерти апостола Павла евангелист Лука проповедовал и принял

На Евангелии от Луки явно сказалось влияние апостола Павла, спутником и сотрудником которого был евангелист Лука. Как «апостол язычников» Павел старался более всего раскрывать ту великую истину, что Мессия — Христос — пришел на землю не для иудеев только, но и для язычников и что Он есть Спаситель всего мира, всех людей. В связи с этой основной мыслью, которую явно проводит на протяжении всего своего повествования третье Евангелие, родословие Иисуса Христа доведено до родоначальника всего человечества Адама и до Самого Бога, чтобы подчеркнуть Его значение для всего человеческого рода (см. Лк. 3:23-38).

Время и место написания Евангелия от Луки можно определить, руководствуясь соображением, что оно написано ранее Книги Деяний апостольских, составляющей как бы его продолжение (см. Деян. 1:1). Книга же Деяний оканчивается описанием двухлетнего пребывания апостола Павла в Риме (см. Деян. 28:30). Это было около 63 года по Р.Х. Следовательно, Евангелие от Луки написано не позже этого времени и, надо полагать, в Риме.

Евангелие от Иоанна

Евангелист Иоанн Богослов был возлюбленным учеником Христовым. Он был сыном галилейского рыбака Заведея и Соломии. Заведей был, по-видимому, состоятельным человеком, так как имел работников, был, видимо, не малозначительным членом иудейского общества, ибо его сын Иоанн имел знакомство с первосвященником. Его мать Соломия упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом. Евангелист Иоанн сначала был учеником Иоанна Крестителя. Услышав его свидетельство о Христе, как об Агнце Божием, берущем на Себя грехи мира, он тотчас же вместе с Андреем последовал за Христом (см. Ин. 1:35-40). Постоянным учеником Господа он сделался, однако, несколько позже, после чудесного улова рыб на Геннисаретском (Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал его вместе с его братом Иаковом. Вместе с Петром и своим братом Иаковом он удостоился особенной близости к Госпо

Иоанн путешествовал в Иерусалим через Самарию (см. Лк. 9:54). За это он и его брат Иаков получили от Господа прозвание «Воанергес», что значит «сыны Громовы». Со времени разрушения Иерусалима местом жизни и деятельности Иоанна делается город Ефес в Малой Азии. В царствование императора Домициана он был отправлен в ссылку на остров Патмос, где им был написан Апокалипсис (см. Откр. 1:9). Возвращенный из этой ссылки в Ефес, он написал там свое Евангелие и скончался своею смертью (единственный из апостолов), по преданию, весьма загадочной, в глубокой старости, будучи около 105 лет, в царствование императора Траяна. Как гласит предание, четвертое Евангелие написано Иоанном по просьбе ефесских христиан. Они принесли ему три первых Евангелия и попросили его дополнить их речами Господа, которые он от Него слышал.

Отличительная черта Евангелия от Иоанна ярко выражена и в том наименовании, которое давалось ему в древности. В отличие от первых трех Евангелий, оно по преимуществу именовалось Евангелием духовным. Евангелие от Иоанна начинается изложением учения о Божестве Иисуса Христа, и далее содержит в себе целый ряд самых возвышенных речей Господа, в которых раскрывается Его Божественное достоинство и глубочайшие таинства веры, каковы, например, беседа с Никодимом о рождении свыше водою и духом и о таинстве искупления (Ин. 3:1-21), беседа с самарянкой о воде живой и о поклонении Богу в духе и истине (Ин. 4:6-42), беседа о хлебе, сошедшем с небес и о таинстве причащения (Ин. 6:22-58), беседа о пастыре добром (Ин. 10:11-30) и особенно замечательная по своему содержанию прощальная беседа с учениками на Тайной вечери (Ин. 13-16) с заключительной дивной, так называемой «первосвященнической молитвой» Господа (Ин. 17). Иоанн глубоко проник и в возвышенную тайну христианской любви — и никто, как он в своем Евангелии и в трех своих Соборных посланиях, не раскрыл так полно, глубоко и убедительно, христианское учение о двух основных заповедях Закона Божия — о любви к Богу и о любви к ближнему. Поэтому его еще называют апостолом любви.

Книга Деяний и Соборные послания

По мере распространения и увеличения состава христианских общин в разных частях обширной Римской империи, естественно, у христиан возникали вопросы религиозно-нравственного и практического порядка. Апостолы, не всегда имея возможность лично разбирать эти вопросы на месте, откликались на них в своих письмах-посланиях. Поэтому, в то время как Евангелия содержат в себе основы христианской веры, апостольские послания раскрывают некоторые стороны учения Христова более подробно и показывают его практическое применение. Благодаря апостольским посланиям мы имеем живое свидетельство о том, как учили апостолы и как формировались и жили первые христианские общины.

Книга Деяний является прямым продолжением Евангелия. Цель ее автора — описать события, происшедшие вслед за вознесением Господа Иисуса Христа и дать очерк первоначального устройства Церкви Христовой. Особенно подробно эта книга повествует о миссионерских трудах апостолов Петра и Павла. Святитель Иоанн Златоуст в своей беседе о Книге Деяний разъясняет ее великое значение для христианства, подтверждая фактами из жизни апостолов истину евангельского учения: «Настоящая книга содержит в себе по преимуществу доказательства воскресения». Вот почему в пасхальную ночь перед началом прославления воскресения Христова в православных храмах читаются главы из Книги Деяний. По этой же причине эта книга прочитывается целиком в период от Пасхи до Пятидесятницы за ежедневными литургиями.

Книга Деяний повествует о событиях от Вознесения Господа Иисуса Христа до прибытия апостола Павла в Рим и охватывает период времени около 30 лет. 1—12 главы повествуют о деятельности апостола Петра среди иудеев Палестины; 13—28 главы — о деятельности апостола Павла среди язычников и распространении учения Христова уже за пределами Палестины. Повествование книги заканчивается указанием на то, что апостол Павел прожил в Риме два года и невозбранно проповедовал там учение Христово (Деян. 28:30-31).

Соборные послания

Именем «Соборных» называются семь посланий, написанных апостолами: одно — Иаковом, два — Петром, три — Иоанном Богословом и одно Иудой (не Искариотом). В составе книг Нового Завета православного издания они помещаются непосредственно после Книги Деяний. Соборными они названы Церковью еще в ранние времена. «Соборный» — это «окружной» в том смысле, что они обращены не к частным лицам, а ко всем христианским общинам вообще. Весь состав Соборных посланий назван этим именем в первый раз у историка Евсевия (начало IV века по Р.Х.). От посланий апостола Павла Соборные послания отличаются тем, что носят более общие основные вероучительные наставления, а у апостола Павла содержание приноровлено к обстоятельствам тех местных Церквей, к которым он обращается, и имеет более специальный характер.

Послание апостола Иакова

Это послание было предназначено евреям: «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии», что не исключало и евреев, живших в Палестине. Время и место послания не указаны. По-видимому, послание написано им незадолго до кончины, вероятно, в 55—60 годах. Местом написания, вероятно, Иерусалим, где апостол пребывал постоянно. Поводом к написанию были те скорби, которые переносили иудеи рассеяния от язычников и, в особенности, от своих неверующих братьев. Испытания были столь велики, что многие стали падать духом и колебаться в вере. Некоторые роптали на внешние бедствия и на Самого Бога, но по-прежнему видели свое спасение в происхождении от Авраама. Они неправильно смотрели на молитву, не дооценивали значение добрых дел, но охотно делались учителями других. При этом богатые превозносились над бедными, и братская любовь охладевала. Все это побудило Иакова дать им необходимое нравственное врачевание в виде послания.

Послания апостола Петра

Первое Соборное послание апостола Петра обращено к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» — провинциях Малой Азии. Под «пришельцами» надо понимать, главным образом, уверовавших иудеев, а также язычников, входивших в состав христианских общин. Эти общины были основаны апостолом Павлом. Причиной написания послания было желание апостола Петра «утвердить братьев своих» (см. Лк. 22:32) при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о христианской свободе и покровительствовать всякой нравственной распущенности (см. 1 Пет. 2:16; Пет. 1:9; 2, 1). Цель этого послания Петра — ободрить, утешить и утвердить в вере малоазииских христиан, на что указывал сам апостол Петр: «Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите» (1 Пет. 5:12).

Второе Соборное послание написано к тем же малоазийским христианам. В этом послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда — в своем Соборном послании.

О назначении Второго Соборного послания достоверных сведений, кроме тех, которые содержатся в самом послании, нет. Кто были по имени «избранная госпожа» и дети ее — неизвестно. Ясно только, что они были христиане (существует толкование, что «Госпожа» — это Церковь, а «дети» — это христиане). Что касается времени и места написания этого послания, можно думать, что оно написано тогда же, когда было написано первое, и в том же Ефесе. Второе послание Иоанна имеет только одну главу. В нем апостол выражает свою радость, что дети избранной госпожи ходят в истине, обещает посетить ее и с настойчивостью увещевает не иметь никакого общения с лжеучителями.

Третье Соборное послание: обращено к Гайю или Каю. Кто это был, в точности неизвестно. Из апостольских писаний и из церковного Предания известно, что это имя носили несколько лиц (см. Деян. 19:29; Деян. 20:4; Рим. 16:23; 1 Кор. 1:14 и др.), но к кому из них или к кому иному написано это послание, определить нет возможности. По-видимому, этот Гай не занимал никакой иерархической должности, а был просто благочестивым христианином, странноприимцем. О времени и месте написания третьего послания можно предположить, что: оба эти послания написаны приблизительно в одно и то же время, все в том же городе Ефесе, где апостол Иоанн проводил последние годы своей земной жизни. Состоит это послание также только из одной главы. В нем апостол хвалит Гайя за его добродетельную жизнь, твердость в вере и «хождение в истине», а особенно — за его добродетель принятия странников в отношении к проповедникам Слова Божия, порицает властолюбивого Диотрефа, сообщает некоторые известия и посылает приветствия.

Послание апостола Иуды

Писатель этого послания сам называет себя «Иудой, рабом Иисуса Христа, братом Иакова». Из этого можно заключить, что это одно лицо с апостолом Иудой из числа двенадцати, который назывался Иаковлевым, а также Леввеем (не путать с Левием) и Фаддеем (см. Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:16; Деян. 1:13; Ин. 14:22). Он был сыном Иосифа Обручника от первой его жены и братом детей Иосифа — Иакова, впоследствии епископа Иерусалимского, по прозвищу Праведный, Иосии и Симона, впоследствии также епископа Иерусалимского. По преданию, первое его имя было Иуда, имя Фаддея он получил, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а имя Леввея получил, вступив в лик 12-ти апостолов, может быть, для отличия от соименного ему Иуды Искариотского, ставшего предателем. Об апостольском служении Иуды по Вознесении Господнем предание говорит, что он проповедовал сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идущее, а затем — в Аравии, Сирии и Месопотамии, Персии и Армении, в которой мученически скончался, распятый на кресте и пронзенный стрелами. Поводами к написанию послания, как видно из 3 стиха, были забота Иуды «об общем спасении душ» и тревога по поводу усиления лжеучений (Иуд. 1:3). Святой Иуда прямо говорит, что он пишет потому, что в общество христиан вкрались нечестивые люди, обращающие христианскую свободу в повод к распутству. Это, несомненно, — лжеучители-гностики, поощрявшие разврат под видом «умерщвления» греховной плоти и считавшие мир не творением Бога, а произведением низших сил, враждебных Ему. Это те же симониане и николаиты, которых обличает евангелист Иоанн во 2 и 3 главах Апокалипсиса. Цель послания — предостеречь христиан от увлечения этими лжеучениями, льстившими чувственности. Послание назначено всем христианам вообще, но по содержанию его видно, что оно предназначалось для известного круга лиц, в который нашли себе доступ лжеучителя. С достоверностью можно предполагать, что это послание первоначально было обращено к тем же Малоазийским Церквам, к которым писал потом и апостол Петр.

Послания Апостола Павла

Из всех новозаветных священных писателей более всего в изложении христианского учения потрудился апостол Павел, написавший 14 посланий. По важности своего содержания они справедливо называются «вторым Евангелием» и всегда привлекали к себе внимание как мыслителей-философов, так и простых верующих. Сами апостолы не оставляли без внимания этих назидательных творений своего «возлюбленного собрата», младшего по времени обращения ко Христу, но равного им по духу учения и благодатным дарам (см. 2 Пет. 3:15-16). Составляя необходимое и важное дополнение к евангельскому учению, послания апостола Павла должны быть предметом самого внимательного и усердного изучения каждого человека, стремящегося глубже познать христианскую веру. Эти послания отличаются особой высотой религиозной мысли, отражающей обширную ученость и знание ветхозаветного Писания апостола Павла, а равно и его глубокое понимание новозаветного Христова учения. Не находя иногда в современном греческом языке необходимые слова, апостол Павел вынужден был иногда для выражения своих мыслей создавать собственные словесные сочетания, которые потом вошли в широкое употребление среди христианских писателей. К таким словосочетаниям относятся: «совоскреснуть», «спогребстись Христу», «облечься во Христа», «совлечься ветхого человека», «спастись банею пакибытия», «закон духа жизни» и т.п.

Книга Откровения, или Апокалипсис

Апокалипсис (или в переводе с греческого — Откровение) Иоанна Богослова — это единственная пророческая книга Нового Завета. Она предсказывает о грядущих судьбах человечества, о конце мира и о начале новой вечной жизни и поэтому, естественно, помещается в конце Священного Писания. Апокалипсис — книга таинственная и трудная для понимания, но вместе с тем именно таинственный характер этой книги и привлекает к себе взоры как верующих христиан, так и просто пытливых мыслителей, старающихся разгадать смысл и значение описанных в ней видений. Об Апокалипсисе существует громадное количество книг, среди которых имеется и немало вздорных произведений, в особенности это относится к современной сектантской литературе. Несмотря на трудность понимания этой книги, духовно просвещенные отцы и учители Церкви всегда относились к ней с великим благоговением как к вдохновенной Богом. Так, Дионисий Александрийский пишет: «Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание». В таком же роде высказывается об Апокалипсисе блаженный Иероним: «В нем столько же тайн, сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала сей книге будет ниже ее достоинства». За богослужением Апокалипсис не читается потому, что в древности чтение Священного Писания за богослужением всегда сопровождалось его объяснением, а Апокалипсис весьма труден для объяснения (однако в Типиконе есть указание на чтение Апокалипсиса, как назидательного чтения в определенный период года).

Об авторе Апокалипсиса

Автор Апокалипсиса называет себя Иоанном (см. Откр. 1:1-9; Откр. 22:8). По общему мнению святых отцов Церкви, это был апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов, получивший за высоту своего учения о Боге Слове отличительное имя «Богослов». Его авторство подтверждается как данными в самом Апокалипсисе, так и многими другими внутренними и внешними признаками. Вдохновенному перу апостола Иоанна Богослова принадлежит еще Евангелие и три Соборных послания. Автор Апокалипсиса говорит, что он был на острове Патмос за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа (Откр. 1:9). Из церковной истории известно, что из апостолов только Иоанн Богослов подвергся заточению на этом острове. Доказательством авторства Апокалипсиса апостола Иоанна Богослова служит сходство этой книги с его Евангелием и посланиями не только по духу, но и по слогу, а особенно по некоторым характерным выражениям. Древнее предание относит написание Апокалипсиса к концу I века. Так, например, Ириней пишет: «Апокалипсис появился незадолго пред сим и почти в наше время, в конце царствования Домициана». Цель написания Апокалипсиса — изобразить предстоящую борьбу Церкви с силами зла; показать методы, какими дьявол при содействии своих слуг воюет против добра и истины; дать руководство верующим, как преодолевать искушения; изобразить гибель врагов Церкви и конечную победу Христа над злом.

Апостол Иоанн в Апокалипсисе раскрывает общие методы обольщения, а также показывает верный способ их избежать, чтобы быть верным Христу до смерти. Подобным образом и Суд Божий, о котором неоднократно говорит Апокалипсис, — это и Страшный Суд Божий, и все частные суды Божии над отдельными странами и людьми. Сюда входит и суд над всем человечеством при Ное, и суд над древними городами Содомом и Гоморрой при Аврааме, и суд над Египтом при Моисее, и двукратный суд над Иудеей (за шесть столетий до Рождества Христова и снова в семидесятых годах нашей эры), и суд над древней Ниневией, Вавилоном, над Римской империей, над Византией и уже сравнительно недавно — над Россией). Причины, вызвавшие праведное наказание Божие, всегда были одни и те же: неверие людей и беззакония. В Апокалипсисе заметна определенная надвременность или вневременность. Вытекает она из того, что апостол Иоанн созерцал судьбы человечества не с земной, а с небесной перспективы, куда его возвел Дух Божий. В идеальном мире у Престола Всевышнего останавливается поток времени и перед духовным взором предстает одновременно настоящее, прошедшее и будущее. Очевидно, поэтому автор Апокалипсиса некоторые события будущего описывает как прошедшие, а прошедшие — как настоящие. Например, война Ангелов на Небе и низвержение оттуда дьявола — события, случившиеся еще до создания мира, описываются апостолом Иоанном, как случившиеся на заре христианства (Откр.12 гл.). Воскресение же мучеников и их царствование на Небе, что охватывает всю новозаветную эпоху, помещается им после суда над антихристом и лжепророком (Откр.20 гл.). Таким образом, тайнозритель не повествует о хронологической последовательности событий, а раскрывает сущность той великой войны зла с добром, которая идет одновременно на нескольких фронтах и захватывает как вещественный, так и ангельский мир.

Из книги епископа Александра (Милеанта) «Что такое Библия»

Факты о Библии:

Мафусаил — главный долгожитель в Библии. Он прожил почти тысячу лет и скончался в возрасте 969 лет.

Над текстами Писания трудились более сорока человек многие из которых даже не знали друг друга. При этом в Библии нет очевидных противоречий или несоответствий.

С литературной точки зрения Нагорная проповедь, написанная в Библии, это — совершенный текст.

Библия была первой напечатанной на станке книгой в Германии в 1450 году.

Библия содержит пророчества, которые исполнялись сотни лет спустя.

Библия ежегодно выходит тиражом в десятках тысяч экземпляров.

Перевод Библии Лютером на немецкий язык положил начало протестантизму.

Библию писали целых 1600 лет. Ни над одной книгой мира не велось такой длительной и скрупулезной работы.

На главы и стихи Библию поделил Кентерберийский епископ Стефан Лэнгтон.

В Библии 365 раз можно прочитать «не бойся» (по количеству дней в календарном году).

49 часов непрерывного чтения требуется для того, чтобы прочитать Библию целиком.

В VII веке английское издательство выпустило Библию с чудовищной опечаткой. Одна из Заповедей выглядела так: «Прелюбодействуй». Почти весь тираж удалось ликвидировать.

Библия — одна из самых комментируемых и цитируемых книг мира.

Библия — это та Книга, которую переводят чаще всего.