Без признаков перифокального отека что это

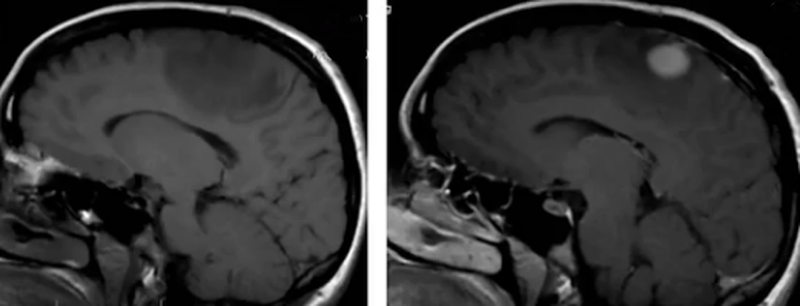

Опухоль головного мозга на МРТ

Опухоли головного мозга долгое время диагностировали исключительно по клиническим признакам, часто слишком поздно. С появлением нейровизуализационных методов стало возможным выявление опасных патологий на ранних этапах их развития. Уже на первых стадиях формирования опухоль головного мозга на МРТ отчетливо видна, а врачи могут планировать дальнейшие действия. Ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление даже при онкологических заболеваниях.

Симптомы рака головного мозга

Злокачественные опухоли составляют почти половину выявленных внутричерепных новообразований. Общими проявлениями патологических изменений в мозге могут быть:

Клиника опухолей отличается в зависимости от локализации, размеров, типа новообразования. Патологию дифференцируют исходя из данных, полученных при инструментальном и лабораторном обследовании, гистологического анализа тканей.

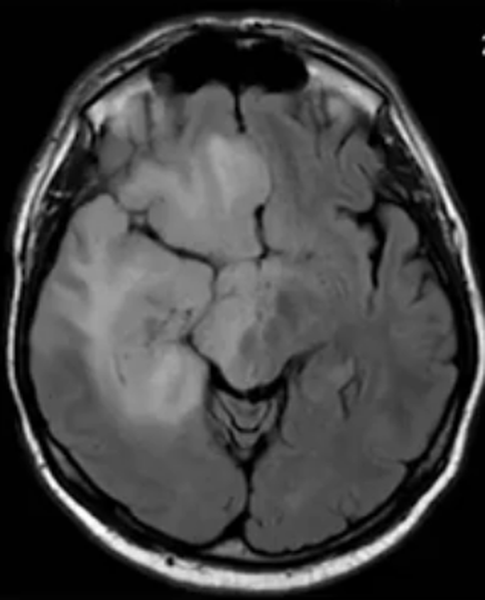

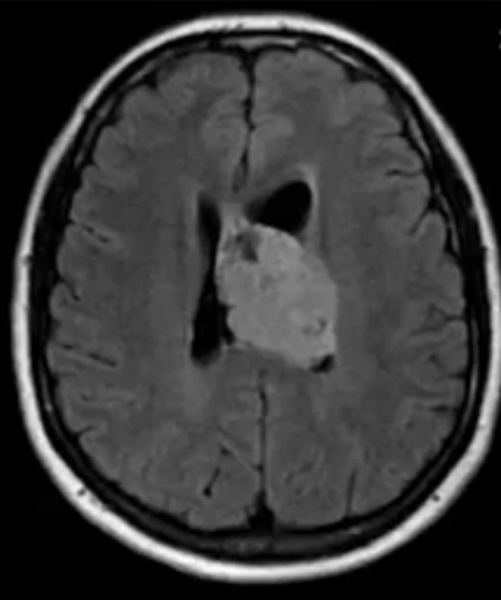

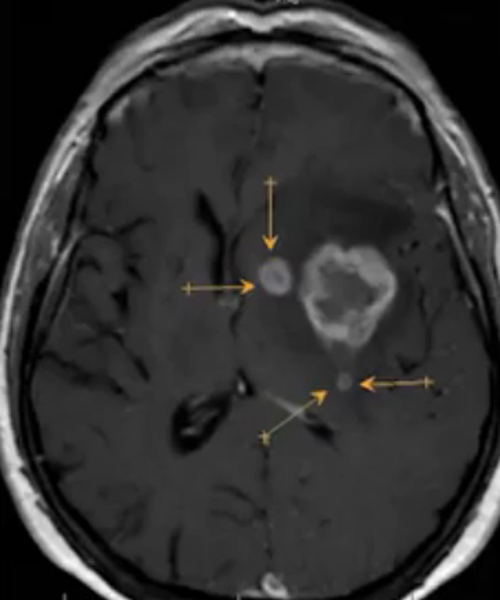

По тому, как выглядит опухоль мозга на МРТ, врачи делают предположения о ее природе. Однозначных утверждений быть не может, так как верификацию образований осуществляют с помощью гистологического анализа. Характерными признаками злокачественных опухолей головного мозга на снимках МРТ являются:

Причины появления опухоли головного мозга

Точный механизм формирования злокачественных образований не установлен. Факторами риска признаны возраст старше 70 лет, принадлежность к мужскому полу. Чаще опухолевые патологии мозга обнаруживают у пациентов, которые имеют:

У некоторых пациентов с обнаруженными опухолями врачам не удается выявить ни одного провоцирующего фактора, тогда как у лиц, которые регулярно подвергаются их воздействию, новообразований мозга нет. Такие сведения подвергают сомнению существующие гипотезы о происхождении онкопатологий ЦНС (центральной нервной системы).

Опухоли головы часто по своей природе являются вторичными, т.е. метастазами. По локализации образования могут быть расположены в костях черепа, мягкой и твердой мозговых оболочках, в сером и белом веществе. В структуры головы чаще метастазируют меланомы, рак почки, простаты, легкого, молочной железы, желудка.

Может ли МРТ показать опухоль головного мозга?

По результатам магнитно-резонансной томографии врачи могут выявить изменения структуры тканей. Опухоли головного мозга на МРТ определяют по прямым и косвенным признакам. Врачи подозревают патологическое образование по типу и равномерности изменений МР-сигнала:

Существуют и косвенные признаки. Последние дают основания подозревать новообразование головного мозга на фоне изоинтенсивного отклика тканей или подтверждают ее наличие при измененном МР-сигнале.

Вторичными проявлениями патологии могут быть:

С помощью МРТ при раке мозга выявляют локализацию опухоли, степень ее инвазии в соседние структуры, особенности кровоснабжения, стадию заболевания и наличие метастазов. Для получения дополнительных сведений, сканирование проводят в различных последовательностях (Т1, Т2, FLAIR, диффузно-взвешенное и пр.), в нативном режиме и после контрастирования.

Заключение МРТ при опухоли головного мозга

Пациент получает результаты сканирования на бумаге и/или на информационном носителе со снимками. Заключение составляет врач-рентгенолог. Он изучает снимки, замечает отклонения от нормы и фиксирует их.

В заключении описывают зоны измененного МР-сигнала, их локализацию, размеры, контуры, наличие масс-эффекта, признаков перифокального отека и дислокационные явления. Выводы рентгенолога нельзя считать диагнозом. Результаты исследования должен изучить врач, который инициировал диагностику, или онколог. На поздних стадиях развития заболевания по структуре и характеристикам опухоли можно с большой долей вероятности определить ее тип. Окончательный диагноз ставят с учетом результатов других исследований.

Если МРТ покажет опухоль мозга, в диагностической клинике «Магнит» пациенты могут воспользоваться услугой «Второе мнение». Она актуальна при длительном анамнезе, в спорных ситуациях, при подозрениях на опасные патологии. Суть услуги заключается в изучении результатов МРТ вторым рентгенологом. Его мнение может подтвердить или опровергнуть выводы первого специалиста и скоординировать действия лечащего врача при назначении дальнейшего обследования.

Рак головного мозга на фото снимке МРТ

В зависимости от типа новообразования отличается его внешний вид. Изучая снимки, врач может лишь предположить природу основных вариантов опухолей по характерным признакам:

В некоторых случаях МРТ диагностика опухолей головного мозга бывает затруднена. Гипоэхогенные образования без четких контуров могут быть перепутаны с признаками ишемического инсульта. Аппараты с низкой степенью напряжения магнитного поля и ограниченным пространственным разрешением могут «не увидеть» образование. Для диагностики патологий мозга применяют томографы мощностью от 1,5 Тл. Практически всегда дополнительно проводится МР-сканирование с контрастированием для улучшения визуализации новообразований.

В редких случаях опухоли малого размера не обнаруживают при первом обследовании. При наличии клинических проявлений заболевания врач назначает другие методы исследования или повторное сканирование.

МРТ ― безопасная и высоко информативная диагностическая процедура. Отсутствие лучевой нагрузки позволяет проводить ее столько раз, сколько нужно для контроля состояния больного. Метод актуален для предварительной оценки степени злокачественности образования, повреждения близлежащих структур, особенностей кровоснабжения опухоли. По результатам сканирования врач уточняет сохранность функций мозга, опасности заболевания и составляет план обследования или лечения. Своевременное выявление опухоли в мозге может спасти человеку жизнь. Поэтому роль МРТ в диагностике и лечении онкопатологии ЦНС чрезвычайно велика.

Отёк мозга причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Отёк мозга — патологическое состояние, при котором в церебральных тканях стремительно накапливается жидкость. Отёк головного мозга опасен для жизни и здоровья и требует незамедлительной врачебной помощи: если не оказать ее, пациент может погибнуть.

Отёк мозга может развиться после перенесённых черепно-мозговых травм, обширных инсультов, на фоне опухолей головного мозга, инфекционных заболеваний и гнойных процессов. Проблема дает о себе знать расстройствами сознания вплоть до комы, судорогами, а затем — мышечной атонией. Если вы заметили такие признаки у близкого, безотлагательно вызывайте скорую помощь.

Симптомы отёка мозга

Основной признак отёка мозга — расстройство сознания. Оно может проявляться в виде лёгкого сопора с сохранением рефлексов и отсутствием возможности двигаться или комы. В большинстве случаев пациент теряет сознание, у него происходят судороги, которые сменяются мышечной атонией.

Если отёк мозга развивается при хронической или медленно прогрессирующей церебральной патологии, на начальном периоде больной может оставаться в сознании. В таком случае он жалуется на:

Самые опасные проявления отёка мозга — парадоксальное дыхание с глубокими вдохами и поверхностными выдохами, нестабильность пульса, подъем температуры выше 40°C. Симптомы сопровождают сдавление ствола мозга и требуют незамедлительной помощи врача.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 03 Декабря 2021 года

Содержание статьи

Причины

Разновидности

Отёк головного мозга может произойти у новорожденных и взрослых пациентов. Проблема возникает при инфекционных и неинфекционных поражениях и разделяется на разновидности по пораженной площади и особенностям патогенеза:

По локализации

По патогенезу

Диагностика

Чтобы диагностировать отёк головного мозга, врач собирает анамнез, оценивает неврологический статус, по возможности — проводит компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга, клинический и биохимический анализы крови.

В клинике ЦМРТ проводят первичную диагностику отёка головного мозга в условиях стационара максимально оперативно, параллельно с лечебными мероприятиями:

Без признаков перифокального отека что это

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

Медицинская школа ЕМС, Москва, Россия

Universitätsklinikum Bonn, Бонн, Германия

Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава России, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, Пермь, Россия, Научный центр хирургии им. акад. М.А. Топчибашова Минздрава Азербайджана, Баку, Азербайджан

ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, Новосибирск, Россия

Оценка перифокальных изменений при опухолевой и неопухолевой патологии с использованием мультипараметрической МРТ

Журнал: Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2020;9(1): 29-33

Семeнов С. Е., Берген Т. А., Месропян Н. А., Сойнов И. А., Смагина А. В. Оценка перифокальных изменений при опухолевой и неопухолевой патологии с использованием мультипараметрической МРТ. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2020;9(1):29-33.

Semenov S E, Bergen T A, Mesropyan N A, Soynov I A, Smagina A V. Multiparametric MRI evaluation of perifocal changes in tumor and non-tumor pathology. P.A. Herzen Journal of Oncology. 2020;9(1):29-33.

https://doi.org/10.17116/onkolog2020901129

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

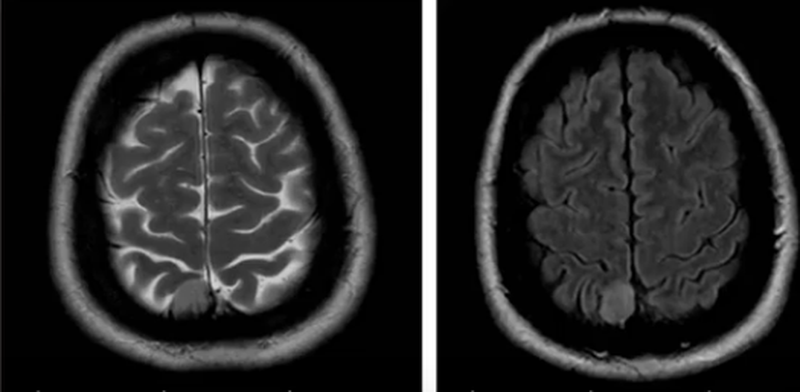

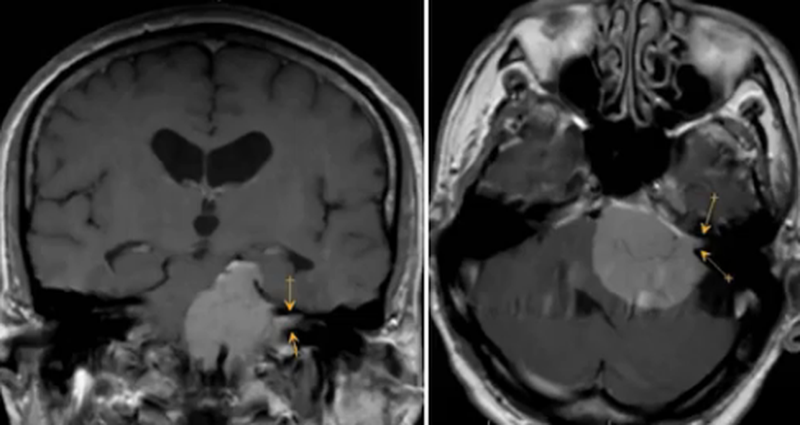

Введение. В настоящее время в лучевой диагностике существует проблема системного подхода к оценке и стандартизации протоколов лучевых исследований. Цель исследованиия — оценить значимость различных МР-методик при оценке как самого очага, так и перифокальных изменений в диагностике патологии головного мозга. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 187 протоколов исследования головного мозга, выполненного на 1,5Т МР-системах, с применением диффузионных и перфузионных методик в протоколе сканирования. Результаты и обсуждение. Выполненный сравнительный анализ показал, что возраст, ограничения диффузии и количество пациентов, выписанных с улучшением, были выше в группе с неопухолевой патологией головного мозга. Более высокие значения измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) перифокальной зоны и худшее состояние пациентов отмечали при опухолевой патологии головного мозга. Изучение перфузионных показателей при сканировании головного мозга rСBF продемонстрировало статистическую разницу между группой опухолевой патологии и неопухолевой. Заключение. Применение системного подхода необходимо для проведения лучевых исследований. Перфузионные методы в сочетании с диффузионными и анатомическими последовательностями, а также оценка перифокальных изменений повышают диагностическую и прогностическую значимость МРТ при различной патологии головного мозга. При кровоизлиянии невозможно дать адекватную количественную оценку диффузионных и перфузионных показателей.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

Медицинская школа ЕМС, Москва, Россия

Universitätsklinikum Bonn, Бонн, Германия

Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава России, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, Пермь, Россия, Научный центр хирургии им. акад. М.А. Топчибашова Минздрава Азербайджана, Баку, Азербайджан

ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, Новосибирск, Россия

Большинство врачей, занимающихся лучевой диагностикой, работают в неспециализированных учреждениях, поэтому рутинно выполняют исследования различных органов и систем. Вместе с этим отсутствует системная оценка лучевого исследования, зачастую тот или иной метод исследования изучают только на этапе интерпретации томограмм. В современной научной литературе имеется очень небольшой объем работ, в которых дается оценка клинической картины, протокола сканирования, метода сканирования как единого взаимосвязанного процесса. На наш взгляд, кажется безусловным, что качественно выполнить какое-либо исследование можно только в том случае, если все вышеперечисленные этапы связаны между собой.

Отсутствие целостного системного подхода к сканированию влечет за собой отсутствие общих алгоритмов исследования. На современном этапе МР-исследование головного мозга является быстро развивающейся областью исследования. Несмотря на распространенность и повсеместность выполнения таких исследований, сканирование именно головного мозга вызывает наибольшие трудности как в методике, так и в интерпретации полученных результатов.

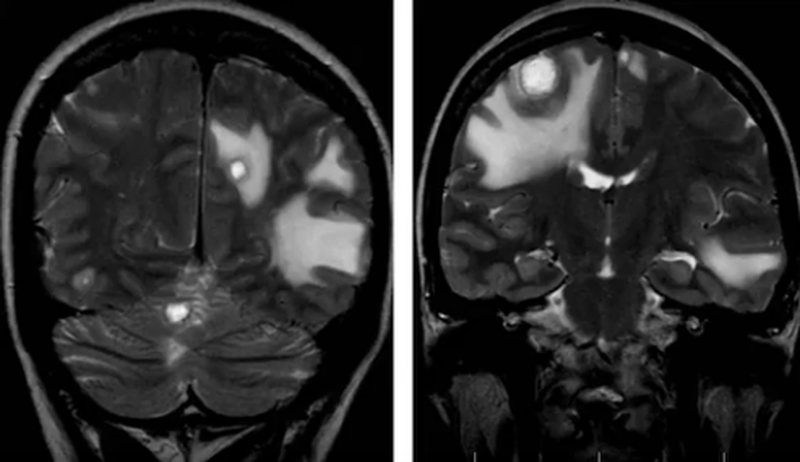

Оценка перифокальных изменений очень важна для качественной интерпретации результатов сканирования основного патологического очага, но вероятной причиной неточности при интерпретации томограмм является сосредоточенность на описании исключительно самого очага без взаимосвязи с характеристиками перифокальных изменений. На сегодняшний день в литературе имеется незначительное количество научных трудов, в которых уделяется внимание изучению перифокальных изменений вокруг охарактеризованного патологического очага и корреляции изменений перифокальный зоны с основным очагом. Ввиду того, что опухолевая, сосудистая и воспалительная патологии нередко сопровождают друг друга, становится не очень корректным и ограниченным процесс дифференциальной диагностики в свете оценки одного лишь основного очага. Детальное изучение перифокальных изменений позволяет сделать более четкий и обоснованный вывод относительно нозологии заболевания.

Цель исследования — оценить значимость различных МР-методик при оценке как самого очага, так и перифокальных изменений в диагностике патологии головного мозга.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ исследований, выполненных на 1,5 Т МР-системах. Всего в настоящее исследование включено 187 протоколов сканирования исследований головного мозга.

Патология головного мозга включала в себя: внутримозговые кровоизлияния — 8,02% (n=15), инсульт по ишемическому типу — 59,89% (n=112), абсцесс — 1,07% (n=2), псевдотуморозную форму рассеянного склероза — 3,21% (n=6), внемозговые образования — 14,44% (n=27), глиомы — 13,37% (n=25).

Протоколы сканирования содержали диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) с построением карт измеряемого коэффициента диффузии и перфузионный метод (DSE — динамическое Т2* — чувствительное контрастирование) с оценкой rCBF (относительной объемной скорости потока) и rCBV (относительного объема потока) [1, 2].

Статистический анализ проводили с помощью программы Stata 13 («Stata Corp LP, College Station, TX», СШA). Проверку гипотезы о нормальности распределения признаков проводили с помощью критерия Шапиро—Уилка. Условие равенства дисперсий распределения признаков проверяли с помощью критерия Левена. Качественные переменные представлены в виде чисел (в %), количественные — в виде медианы (25-й; 75-й процентиль), если не указаны другие (Q1; Q3). Для определения достоверности различий парных сравнений в группах номинальных данных применяли непараметрический критерий МакНемара, в группах порядковых данных — непараметрический критерий знаков Уилкоксона. Для определения достоверности различий межгрупповых (независимых) сравнений в группах номинальных данных использовали критерий Фишера, в группах порядковых данных — непараметрический U-критерий Манна — головного мозга и органов таза — Уитни. Регрессионный анализ для выявления предикторных переменных прибинарной переменной отклика использовали простую и множественную логистическую регрессию. Уровень значимости для всех использующихся методов установлен как p

В рамках исследования головного мозга в настоящее время выполнение программы ДВИ считают одной из обязательных последовательностей.

Выявлено, что диффузия ограничена у пациентов с опухолевым поражением, при острой/подострой стадии ишемии [3], воспалительных изменениях, различных видах отека. С целью исключения очагов псевдоограничения диффузии и для детализации изменений необходимо анализировать карты измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) и измерять их значения, которые играют важную роль при планировании и оценке эффективности терапии при опухолевых процессах [4] и др.

Результаты исследования пациентов с опухолью головного мозга показали, что ограничение на ДВИ встретилось в 16 (30,77%) случаях; p=0,00001, а при неопухолевом поражении — в 115 (85,18%) случаях; p=0,00001. Значение ИКД основного очага в группе опухолевой патологии составило 1,3 (0,71; 2,7)·10 –3 мм 2 /с; p=0,00001, в группе неопухолевой патологии — 0,47 (0,34; 0,66)·10 –3 мм 2 /с; p=0,0001. Значение ИКД перифокальных изменений в группе опухоли было 0,760 (0,59; 0,85)·10 –3 мм 2 /с; p=0,00120, в группе неопухолевой патологии — 0,805 (0,71; 1,1)·10 –3 мм 2 /с; p=0,00120. При проведении сравнительного анализа выявлено, что такие показатели, как возраст, ограничение диффузии и количество пациентов, выписанных с улучшением, выше в группе неопухолевой патологии. Значения ИКД перифокальной зоны были выше и общее состояние пациентов более тяжелым в группе опухолевой патологии — эти данные значимо отличались между группами. Однако необходимо учитывать, что существуют перекрестные значения ИКД при опухолевой и неопухолевой патологии.

Значения ИКД перифокальных изменений по патологии головного мозга в нашем исследовании коррелируют с данными литературы. Так, при глиоме G1−2 значение ИКД составляет 1,14±0,18·10 –3 мм 2 /с [5], при глиоме G3—4 — 0,82±0,13·10 ·3 мм 2 /с [6, 7], для перифокальных изменений при абсцессе — 1,38±0,25·10 –3 мм 2 /с [8, 9], для глиобластомы — 0,78±0,18·10 –3 мм 2 /с. Соответственно, если степень злокачественности опухоли невысока, то и разница в значениях ИКД основного узла и перифокальных изменений с опухолевым и воспалительным поражением будет непоказательна.

Таким образом, нужно оценивать не только ограничение диффузии и значение ИКД основного процесса, но и показатель ИКД перифокальных изменений.

Ограничением при оценке значений ИКД будет являться кровоизлияние. По данным литературы, значение ИКД в острой и подострой стадиях будет составлять 0,70—0,73·10 –3 мм 2 /с (без достоверных различий между стадиями), в хронической стадии — 2,56·10 –3 мм 2 /с [10]. При кровоизлиянии демонстрируется Т2-просвечивание в ранние стадии и Т2-вычернение (в практике известное как black out-эффект) в хронической стадии, что является ограничением метода [11].

Следующая важная часть МРТ-исследований — это перфузионные методы. В последнее время перфузионные методы вошли в рутинное использование при МРТ-исследованиях. При исследованиях головного мозга чаще применяется Т2*-перфузия (DSC) [12].

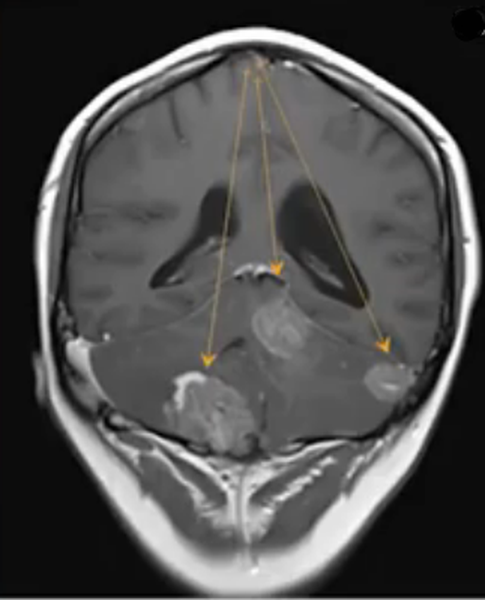

При глиомах в рамках МРТ используются значения относительно контралатерального полушария (rCBV, rCBF): чем больше степень злокачественности опухоли, тем выше будут перфузионные показатели [13]. Для внемозговых образований при наличии опухолевой инфильтрации мозгового вещества показатель rCBV от самой опухоли обычно повышается, от перифокальных изменений не повышается значимо, однако знечения rCBF увеличиваются более наглядно [14].

В группе пациентов с опухолью головного мозга выявлена корреляция показателя rCBV, который составил 1,9 (1,4; 2,7); p=0,0001, и rCBF — 1,5 (1,2; 2); p=0,001 (см. таблицу).

В нашем исследовании в группе пациентов с опухолями головного мозга показатель rCBV от перифокальных изменений составил 1,34 (0,85; 4,1); p=0,00001, rCBF — 1,65 (0,8; 4,2); p=0,0001; при неопухолевом поражении rCBV — 1,23 (1,12; 1,41); p=0,00001, rCBF — 10,48 (1,23; 1,70); p=0,0001. Средние значения показателей оказались очень близки.

Таким образом, при интерпретации перифокальных изменений стоит обращать внимание как на значения rCBV, так и rCBF. В данном исследовании показатели rСBF продемонстрировали статистическую разницу между опухолевой и неопухолевой патологией, что может являться критерием дифференциальной диагностики особенно для предположения степени злокачественности внемозговых образований.

Подводя итоги практики использования перфузионных методик, можно сказать, что для дифференциального диагноза опухолевой и неопухолевой патологии при исследованиях головного мозга перфузионные программы имеют ключевое значение.

Если вопрос применения ДВИ практически в каждом протоколе сканирования при исследованиях головного мозга не вызывает сомнений, то использовать контрастирование или нет — необходимо каждый раз решать индивидуально в рамках проводимого МР-исследования.

Для решения вопроса о необходимости применения контрастного усиления при исследованиях головного мозга можно предложить использовать следующий алгоритм (рис. 2).

Таким образом, при наличии солитарного очага и проведении дифференциального диагноза опухолевого и воспалительного процесса головного мозга важно анализировать данные ИКД и проводить корреляционный анализ значений с перфузионными показателями. Основные последовательности для принятия решения внутри дифференциального ряда: Т2-взвешенные изображения (ВИ), Т1-ВИ, FLAIR, ДВИ, ИКД, изображения, взвешенные по неоднородности магнитного поля, ДКУ, DSE, постконтрастные Т1 SE-ВИ.

На наш взгляд, значимость различных МР-методик при оценке как самого очага, так и перифокальных изменений в диагностике патологии головного мозга достаточно высока и перспективна, что позволит повысить прогностическое значение этого метода лучевой диагностики.

Вывод

Ограничение исследования: настоящее исследование ретроспективное, что является основным ограничением. Для подтверждения или опровержения данных, полученных в настоящем исследовании, необходимо проведение многоцентрового проспективного рандомизированного исследования с большим количеством пациентов.

Концепция и дизайн исследования — Т.А.Б., С.Е.С., Н.А.М.

Сбор и обработка материала — С.Е.С., Т.А.Б., Н.А.М., А.В.С., И.А.С.

Статистическая обработка — И.А.С., Т.А.Б., С.Е.С.

Написание текста — Т.А.Б., С.Е.С, И.А.С.

Редактирование, иллюстрации — Т.А.Б., С.Е.С., И.А.С., А.В.С.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.