Без чего не может существовать театр

Театральный дайджест: без чего не бывает театра?

Про главное и не очень

Про главное и не очень

Может ли кто-нибудь из вас сказать, что в театре главное? Если подойти к вопросу с вульгарно прагматической, анатомической даже точки зрения?

Одни рассудят — натурально, театр, то есть здание; мол, инфраструктура — это основа театральной деятельности. Вот, в Японии после трехлетнего ремонта открыли восхитительно красивый театр Кабуки, что стало событием национального масштаба. Такая позиция основательна и в чем-то фундаментальна, ибо с учетом наших климатических реалий играть спектакли в хижине из пальмовых листьев проблематично. Больше всего апрельских новостей было посвящено именно этой теме: так, в Петербурге Александринский театр открыл новую сцену за два миллиарда рублей, а некая супруга полицейской «шишки» попросила закрыть театральную лабораторию «On.Театр», поскольку принцип сохранения энергии никто не отменял, да и аплодисменты очень уж мешают. За площадку, конечно, уже вступилась общественность, однако, как известно, в культурной столице РФ даже котам топать запрещено (что очень роднит город на Неве с городом на Енисее) — а тут целая полицейская жена!

Примерно в это время Москве сгорело здание ГИТИС; полыхало в кузнице актерских и режиссерских кадров знатно — более трех часов, и, к счастью, без жертв. Самое любопытное в этой истории, конечно же, не пожар, ибо что уж там, студентов-преподавателей разбросают по другим корпусам. Нет, некоторые сотрудники выразили неуверенность в том, что здание после реконструкции останется университету, а не перейдет «какому-то олигарху». Отчего нет? И не такое видали!

Другие скажут — умный, хорошо обученный и одухотворенный режиссер всего важнее; неспроста же Андрея Могучего зовут возрождать БДТ, а британская пресса рассыпается в похвалах гастролирующему по туманному Альбиону Михайловскому театру с Начо Дуато во главе. Правда, насчет эпитета «хорошо обученный» кое-кто не согласится; прежде всего, не согласится критик Марина Давыдова, написавшая интереснейшую колонку о том, почему в театральных вузах бессмысленно преподавать режиссуру. «Хирург, который знает, как делать операцию, — хороший хирург. Режиссер, который заранее знает, как поставить спектакль, — плохой режиссер», — заявляет Давыдова, и это, конечно, повод для отдельной дискуссии о понятиях «ремесленничество» и «творчество» применительно к театральной реальности. Но есть здесь и другой, небезынтересный аспект проблемы — вот, скажем, Юрий Любимов, которого так и не уговорили вернуться обратно на «Таганку», крайне недоволен «нарушениями авторского рисунка» в своих спектаклях. Его недовольство подкреплено юридически, поэтому если захочет — попросту запретит постановки.

«А как же труппа? Артисты — вот то, на чем зиждется театр!», — кричат третьи. Так, Николай Цискаридзе ничтоже сумняшеся, заявил: «Я и есть Большой театр»; кто будет спорить с балетным пока еще премьером? Апеллировать можно не только к его судебной тяжбе с администрацией ГАБТ (которая еще далека от завершения), но и, например, к недавним событиям в «Ла Скала», где недавно отменили «Макбет» из-за забастовки актерских профсоюзов.

Наконец, кто-то грузный, громогласный, пропустивший весь предыдущий разговор из-за того, что украдкой беседовал по сотовому телефону, встанет и пробасит: «Главное в театре — это зрители!». Эту оригинальную точку зрения, многие, к сожалению, разделяют. Скажем, московские театры со следующего сезона будут начинать свои вечерние спектакли на час позже, чтобы люди успевали на них сквозь плотный столичный трафик. А в столичной же Мастерской Петра Фоменко слабослышащим зрителям и иностранцам теперь будут выдавать планшетные дисплеи с демонстрируемыми на них титрами — задумка непривычно гуманная для нашей страны.

Хочется закончить этот бестолковый спор чем-то красивым и исключительно апрельским. Вот, например, в Нью-Йорке придумали такую штуку — собираются в течение года на улицах города читать сонеты Шекспира, 23 апреля начнут. Вроде и сцены как таковой нет, и режиссеры — не гиганты, и актеры — фьюжн во плоти, а все равно — дух захватывает. Наверное, в театре главное — это идея. Но вы, конечно, можете не согласиться.

2. Без чего не бывает театра:

А) Зритель;

Б) Маска;

В) Актёр.

3. Вид декорации, основным элементом которой является рисованное изображение:

А) Световая;

Б) Игровая;

В) Метафорическая;

Г) Живописная.

4. Жанры сценического искусства, основанные на искусстве вокала:

А) Стенд-ап;

Б) Оперетта;

В) Опера;

Г) Мюзикл.

5. Искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела, без использования слов:

А) Мюзикл; Б) Пантомима; В) Драма.

7. Когда была сделана первая фотография?

А) 1825 г.; Б)1925 г.; В) 1935г.

9. Когда появилась первая цветная фотография?

А) 1807 г. ; Б) 1907 г.; В) 1917 г.

10. Как звали авторов первой киноленты «Прибытие поезда»?:

А) Братья Люмьер;

Б) Братья Запашные;

В) Братья Карамазовы.

11. Первый отечественный игровой фильм, 1908 г. Назывался:

А) «Понизовская вольница» («Стенька Разин»);

Б) «Лягушка-царевна» («Русские сказки»);

В) «Аврора».

12. В каком году официально появился первый цветной фильм «Бекки Шарп»?

А) 1935 г.; Б) 1945 г.; В) 1955 г.

13. Система связи для трансляции и приёма движущегося изображения и звука на расстоянии – это..

А) Телевидение;

Б) Кинематограф;

В) Радио.

14. Кто изобрел первую кинокамеру?

А) Братья Гримм;

Б) Братья Люмьеры;

В) Уолт Дисней.

15. Где находится Голливуд?

А) Лос-Анджелес;

В) Сан- Франциско;

Б) Вашингтон.

16. Основной единицей в передаче содержания экранного сообщения является

А) план; Б) кадр ; В) дубль.

17.Технологический и одновременно творческий процесс создания фильма – это…

А) Раскадровка;

Б) Мультипликация;

В) Монтаж;

Г) Съемка.

18. Датой рождения кинематографа считается:

А) 28 декабря 1895г.;

Б) 1 ноября 1895г.;

В) 23 марта 1895г.

19. Масштаб изображения в кадре называется

А) Кадроплан;

Б) Монтаж;

В) План;

Г) Раскадровка.

20. Какие эффекты использовал Жорж Мельес в своем фильме «Путешествие на Луну»?

А) Стоп-кадр;

Б) Крупный план;

В) Двойная экспозиция;

Г) Монтажный кадр.

Ноябрь-декабрь 2012 года

Что же все-таки главное в театре, на чем основывается это удивительное искусство? А главное в театре, что ни говори — актер. Без актера нет театра.

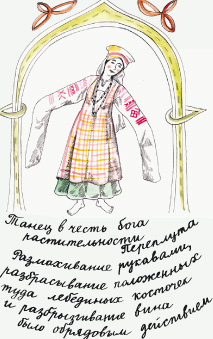

Если мы окунемся в самую древнюю историю, когда еще и театра не было, но когда разыгрывались религиозные языческие действа, то обнаружим, что и там не обходились без актеров. В роли «артистов» выступали участники действ, они изображали силы природы — ветер, солнце, несущуюся воду, борьбу человека с этими силами или поклонение им. Изображались сцены охоты, совершались моления о дожде — все с помощью звуков и движений, в ритуальном танце, в песне. «Артистами» были жрецы или простые обитатели сел и городов. Никто не знал их имен и не интересовался. Искусство актера родилось позже.

Самыми первыми актерами, наверное, были народные танцоры, певцы, сказители. На Руси — скоморохи, игрецы, а в Европе — гистрионы, ваганты, жонглеры. Появились народные кукольные театры, театры-вертепы. Бродячие артисты были и акробатами, и фокусниками, и наездниками.

В античном театре актером выступал автор пьесы. В театре Эсхила (VI–V в. до н. э.) появился второй актер, а чуть позже, в театре Софокла, театральная труппа состояла уже из трех человек. В античном театре действие заменялось рассказом о событиях, и актер становился декламатором и глашатаем нравственных истин, а в силу этого — очень уважаемым человеком.

А вот в эпоху Средневековья (IX–XIII вв.) актеров стали преследовать, почитая «слугами дьявола». И все же Средневековье подарило человечеству площадной театр, разнообразие актерских образов, масок, искрометные жанры, в числе которых — фарс. Все это переняли актеры эпохи Возрождения (XIII–XVI вв.): комедия дель арте, комедии масок и положений породили и новый тип актера — актер-импровизатор придумывал свой текст прямо на сцене. В эпоху Возрождения родилось, наконец, понятие «актерское мастерство»…

Тогда же небывалых высот достигла драматургия — драма и трагедия. Кому неизвестны имена Шекспира, Мольера, Расина, Корнеля, Лопе де Вега. Некоторые из драматургов были актерами, игравшими в своих пьесах, как, например, Шекспир и Мольер. Но важно, что главным в искусстве актера теперь почитались глубина и правда переживаний, человеческих эмоций.

От этого принципа отошли, увы, актеры эпохи Просвещения (XVII в.), актеры классицистского театра. Классицисты потому так и назывались, что ориентировались на античный театр. Актеры Просвещения переняли традицию античной декламации, выспренную жестикуляцию. Эти неестественные теперь приемы держались долго, до конца XVIII века и даже отчасти до начала XIX-го. В XIX веке в актерском искусстве началась новая эпоха… Но об этом — в другой раз.