Бестужевские капли что это

Секрет «бестужевских капель»: Бестужев-Рюмин

Утром 25 февраля 1758 года к канцлеру, графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину приехал курьер и передал устный указ императрицы Елизаветы Петровны — срочно явиться во дворец. Канцлер отвечал, что он болен… Все знали, чем болеет первый сановник России — по утрам он отчаянно страдал от похмелья. Но тем не менее курьер застал больного уже за работой. Канцлер-пьяница был необыкновенно работоспособен и крепок. Рассол и так называемые «кислые щи» — вид древнерусского кваса — поднимали его с постели и переносили к конторке с бумагами. При этом вряд ли он пользовал от головной боли капли, которые когда-то изобрел. Эти капли назывались «бестужевскими» и, говорят, людям помогали. Они утратили свою силу только в наш железный век, а в XVIII–XIX столетиях их ведрами пили все неврастеничные дамочки Европы от Лиссабона до Христиании и от Дублина до Афин. Правда, назывались они «каплями датского короля», которому Бестужев то ли продал, то ли подарил секрет этого снадобья от нервных расстройств…

Между тем курьер приехал к канцлеру во второй раз. Бестужев, постанывая, сел в свою карету и отправился в Зимний дворец. Дальше обратимся к цитате из донесения французского посланника Мессельера. Бестужев, «приближаясь к подъезду дворца, изумился, когда увидел, что гвардейский караул, обыкновенно отдававший ему честь, окружил его карету. Майор гвардии арестовал его как государственного преступника и сел с ним в карету, чтобы отвезти его домой под стражею. Каково было его удивление, когда, возвратившись туда, он увидел свой дом, занятый гвардейцами, часовых у дверей своего кабинета, жену и семейство в оковах, на бумагах своих печати». Посаженного под домашний арест канцлера «раздели донага и отняли у него бритвы, но жички, ножи, ножницы, иголки и булавки… Четыре гренадера с примкнутыми штыками стояли безотходно у его кровати, которой завесы были открыты». Под «крепким караулом» Бестужев маялся целых четырнадцать месяцев.

Граф философски воспринял царскую немилость — он ждал ее давно. Чуткий нюх старого царедворца подсказывал ему, что уже наступило время подумать о суме, а то и о тюрьме… Впрочем, об этом Бестужев никогда не забывал. Он жил в тревожные, неспокойные времена и при этом рвался к власти, любил власть, а эта любовь во все времена небезопасна…

Долгий путь наверх с остановками

Бестужев, родившийся в 1693 году, принадлежал к младшим «птенцам гнезда Петрова» — тем молодым людям, которых великий государь, возлагавший на них большие надежды, послал учиться за границу. Бестужев оправдал эти надежды. Учился он прекрасно, особенно хорошо знал языки и «обхождение европейское». В Ганновере он так понравился местному властителю, курфюрсту Георгу-Людвигу, что тот сделал юношу своим камер-юнкером. А в 1714 году курфюрст стал английским королем Георгом I, и с известием о своем вступлении на престол направил в Петербург посольство во главе с… 21-летним Бестужевым в ранге чрезвычайного посланника. Как, должно быть, обрадовался Петр I, увидав перед собой такого изящного, образованного английского посланника, а при этом «природного русского» дворянина! «Полномочный чрезвычайный министр Его королевского величества Великобританского Алекс Бестужефф» — каково! Вот сюрприз! Вот угодил! Ведь это было живое воплощение мечты Петра об успехах русских людей. И наверное, стал государь Бестужева тискать, своей любимой анисовкой угощать. Вот, мол, куда могут залетать наши орлята, коли науки освоят да ум свой покажут! Обычно прижимистый царь так расщедрился, что пожаловал Бестужеву тысячу рублей. Вернувшись в Англию, Бестужев прослужил Георгу еще три года, а потом был отозван в Россию.

Началась его карьера в русском внешнеполитическом ведомстве. Он стал посланником в Дании, сидел там год, два, три, а потом стало ясно, что повторения английского успеха не будет.

Карьера его притормозилась — то покровителей при дворе не было, то конъюнктуры не сложились! Лишь к середине 1730-х годов Бестужеву удалось прибиться к тогдашнему фавориту Анны Иоанновны, Бирону, и понравиться ему. А чем можно было понравиться капризному временщику? Лестью, доносами, угодливостью, щедрыми подарками — холопы есть холопы, хоть и в чинах! Но и тут дело не пошло быстро. Только к лету 1740 года он, по воле всесильного Бирона, занял тепленькое место в кабинете министров. Но увы! Фортуна вновь отвернулась от него. Осенью 1740 года после смерти императрицы Анны Бирон был арестован фельдмаршалом Минихом и гвардейцами. Вместе с ним слетел с Олимпа и наш герой. Да сразу попал в Шлиссельбургскую крепость — место страшное, мрачное. Там все расскажешь, что ни спросят!

На допросах, не выдержав угроз следователей, Бестужев рассказал все, о чем они ему «советовали» вспомнить. А новым властям нужно было «утопить» Бирона, подготовить против него такое дело, чтобы бывший временщик уже не выкрутился. Однако следствие ждала неудача: на очной ставке (или, как тогда писали, «с очей на очи») Бестужев вдруг отказался от всех страшных обвинений, которые он накануне возвел на своего бывшего патрона. Как вспоминал Бирон, Бестужев на очной ставке вдруг сказал: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено, — ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога».

Почему так произошло? Может быть, Бестужев проиграл Бирону психологический поединок на очной ставке, может быть, ему было невыносимо глядеть в глаза волевому и хладнокровному Бирону, уверенному в себе. Может быть, посидев несколько месяцев в камере, он понял, что погорячился, своими признаниями обрек себя на роль сообщника государственного преступника? Может быть… Нет, предположение о том, что Бестужеву могло быть стыдно, что он мучился угрызениями совести, отвергаю полностью — совести у Бестужева не было никогда. Столь же с трудом объяснимый поступок он совершил в 1717 году, когда, сидя за границей, узнал, что царевич Алексей Петрович бежал от своего грозного отца в австрийские владения. Бестужев написал царевичу льстивое письмо, предлагая себя как верного слугу. Какой неосторожный шаг! И, зная отношение царя ко всему этому делу, как опрометчив был Бестужев! К счастью для него, письмо это в бумагах царевича не нашли. Иначе висеть бы ему на дыбе возле царевича на процедуре, называемой в Тайной канцелярии «перепытыванием» — очной ставке на дыбе.

Принюхиваясь к канцлеру России

…Но вернемся в тюрьму Тайной канцелярии. Бестужев недолго просидел в застенке. Фортуна изменчива: не прошло и года, как последовал новый переворот. Миних слетел с вершины власти, а в ноябре 1741 года на престол взошла Елизавета Петровна и Бестужев вышел на свободу. Тотчас же он ловко, как рыба-прилипала к акуле, прицепился к новой повелительнице. Наконец-то настал его день: вице-канцлер Остерман попал в немилость к новой государыне и был отправлен в Сибирь. И теперь уж точно никто в России лучше Бестужева не знал внешней политики, всех ее темных и тайных уголков. И это знание впервые по достоинству оценили: императрица сделала его вице-канцлером, а в 1744 году — графом и канцлером России. Это был высший гражданский чин по петровской Табели о рангах — выше канцлера в чиновной иерархии уже не было никого. На этом государственном посту Бестужев пробыл четырнадцать лет, фактически самостоятельно определяя курс внешней политики России. Однако за все эти годы он так и не сблизился с Елизаветой и ее окружением, хотя изо всех сил угождал фаворитам государыни — сначала Алексею Разумовскому, а потом Ивану Шувалову.

Но все его усилия были напрасны! На свою беду, граф Бестужев производил на людей странное, неприятное впечатление. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова писала о нем: «Я видела его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица…» Польский король Станислав-Август Понятовский виделся с Бестужевым часто и оставил выразительную характеристику знаменитого канцлера: «Пока он не оживлялся, он не умел сказать четырех слов подряд и казался заика ющимся. Коль скоро разговор его интересовал, он находил и слова и фразы, хотя очень неправильные, но полные силы и огня, которые извлекал рот, снабженный четырьмя обломками зубов, и которые сопровождались сверкающим взглядом его маленьких глаз. Выступившие у него багровые пятна на синеватом лице придавали ему еще более страшный вид, когда он приходил в гнев, что случалось с ним часто, а когда он смеялся, то это был смех сатаны… Иногда он был способен на благородные поступки именно потому, что он по чутью понимал красоту всякого рода, но ему казалось столь естественным устранять все, что мешало его намерениям, он не останавливался ни перед какими средствами».

Елизавета не любила своего канцлера. Ее, вечно занятую балами и спектаклями, утомляла его назойливость, раздражал сам вид неопрятного, шамкающего старика в грязном парике. Государыня брезгливо принюхивалась к нему — не пьян ли канцлер опять! Слушая Бестужева, она вспоминала все ужасные сплетни о его скандальных семейных делах, о его самодурстве и диких выходках. Но она не удаляла его от себя, потому что он всегда говорил дело и знал все наперед, оставался истинным королем русской дипломатии. Бестужев блистал образованностью, был опытен, прекрасно разбирался в европейской политике, был патриотом или, как тогда говорили, «верным сыном Отечества».

О пользе чтения чужих писем

Как царедворец он не делал ошибок, был всегда лоялен к государыне, не говорил, как другие, за ее спиной гадости и держал нос по ветру. Он никому не доверял, никого не любил, в совершенстве владел искусством интриги. На многих елизаветинских сановников и иностранных дипломатов, аккредитованных при дворе Елизаветы Петровны, он терпеливо собирал досье, куда складывал записки об их прегрешениях, там же держал копии перехваченных писем. Никогда раньше в придворной борьбе никто так широко не использовал шпионаж и перлюстрацию дипломатической корреспонденции. Бестужев был подлинным мастером этого грязного дела. К дешифровке писем дипломатов он подключил даже Академию наук. Академик-математик Гольдбах, прикипая от страха к креслу, по указу канцлера расшифровывал такие высказывания послов о государыне Елизавете и русском дворе, от которых с листка бумаги с дешифровкой отчетливо пахло Сибирью.

Этими бумажками, вовремя поданными государыне и вызывавшими ее страшный гнев, Бестужев свалил немало своих опаснейших врагов. Среди них были интриговавший против канцлера воспитатель наследника престола, великого князя Петра Федоровича, граф Брюммер и княгиня Ангальт-Цербстская Иоганна-Елизавета. Эта суетливая особа — мать жены наследника, будущей императрицы Екатерины II — пыталась, пользуясь счастьем, выпавшим ее дочери, занять при русском дворе видное место, но Бестужев ей помешал… Самой же большой победой канцлера была высылка из России французского посла маркиза Шетарди, который интриговал против него и пытался опорочить в глазах Елизаветы Петровны. Маркиз долго числился в интимных друзьях государыни, а в то же время весьма нелицеприятно отзывался о ней в своих письмах во Францию. Тут-то его и подловил Бестужев. Императрица, прочитав дешифровку писем Шетарди, предписала выслать его из России в 24 часа. Не дожидаясь прихода полиции, уехал в Берлин другой ненавистник Бестужева — прусский посланник Мардефельд. Он чудом ускользнул от Тайной канцелярии, куда Бестужев мог передать толстое досье на этого знатока русского двора. А вот личный врач императрицы Лесток, интриговавший вместе с Шетарди и Мардефельдом против Бестужева, от Тайной канцелярии не увернулся и в 1748 году отправился по Владимирскому тракту в Сибирь, как тогда мрачно шутили, «березки считать»…

Канцлер так долго продержался у власти благодаря не только своим феноменальным способностям к интриге, но и отличному знанию государыни. Он в совершенстве постиг нрав, вкусы, пристрастия и пороки Елизаветы Петровны. Современник писал, что Бестужев годами изучал императрицу, как науку. Так оно и было. Со временем он стал выдающимся «елизаветоведом». Канцлер точно определял, когда нужно подойти к императрице с докладом, чтобы заставить ее слушать, а когда лучше удалиться. Он знал, как привлечь внимание легкомысленной Елизаветы, какие детали ей интересны, как незаметно вложить ей в голову нужную идею, а потом развить ее так, чтобы государыня считала эту мысль своей собственной. Зная, что царица ленива и бумаги читать не любит, Бестужев приписывал на конверте: «Ея величеству не токмо наисекретнейшего и важнейшего, но и весьма ужасного содержания». Тут он мог быть уверен — любопытная царица конверт вскроет непременно! А там — письма Шетарди!

Он сразу понял, что за внешним, показным легкомыслием Елизаветы, которое обманывало многих, скрывается личность подозрительная, мнительная, тщеславная, но и гордая от сознания того, что она дочь Петра Великого, что ей предназначено Богом и судьбой продолжить славные дела отца. Играя на этих струнах ее души, можно было найти дорогу к ее сердцу и добиться своего.

Кроме того, Бестужев умело подогревал тот интерес, который питала государыня к внешней политике. Дипломатия тогда была «ремеслом королей». Вся Европа была монархической, всюду правили императоры, короли, князья, ландграфы, герцоги. Это была большая и недружная семья властителей, хотя и связанная родством, но постоянно раздираемая ссорами и разногласиями. Это был мир, в котором жили и боролись друг с другом мадам де Помпадур, Фридрих II, императрица Мария-Терезия, где властвовали интрига, сплетня, и царица чувствовала себя здесь как дома. Мир дипломатии представлялся ей огромным дворцом, где можно было внезапно отворить какую-нибудь дверь и застать там камер-юнкера, тискающего в потемках камер-фрейлину, — все это, конечно, в европейском масштабе. А Бестужев был опытным провожатым государыни в ее хождениях по закоулкам этого «дворца», который он хорошо знал.

Взяточник с принципами

Все современники утверждали, что Бестужев брал от иностранных дипломатов взятки. Теперь мы даже знаем, от кого именно и сколько он брал. Мы знаем даже, как, жалуясь на свою якобы беспросветную нужду, канцлер вымогал у послов деньги. В те времена многие сановники состояли на содержании иностранных дворов. Но у Бестужева в этом деле был свой твердый принцип: он не брал взяток от врагов России, французов и прус саков. Канцлера не соблазнила даже огромная сумма в 150 тысяч червонцев, которыми пытался подкупить его прусский король Фридрих II. Но почему бы не поживиться за счет друзей — австрийцев и англичан? Это было удобно и безопасно. Польский король Станислав-Август писал: «Принять подачку от государя, связанного дружбой с Россией, было, по его понятиям, не только в порядке вещей, но своего рода признанием могущества России, славы которой он по-своему желал». Беря взятки, Бестужев продолжал проводить ту политику, которая отвечала его целям и намерениям и одобрялась государыней. А союзники пусть себе думают, что близость с Россией держится именно на «подарках», которые они исправно преподносят русскому канцлеру, а не на его патриотизме и желании угодить дочери Петра Великого в ее миссии возвеличить Россию.

Проруха на старуху

Однако, как часто бывает, плут рано или поздно попадается на своих проделках. Попался и Бестужев. Нет, не на взятках, а на хлопотах о будущем! Дело в том, что к концу 1750-х годов императрица Елизавета Петровна стала все чаще хворать. После ее смерти на престол должен был вступить ее наследник, великий князь Петр Федорович. А он был поклонником прусского короля Фридриха II, а значит, лютым врагом Бестужева, который многие годы вел отчетливо антипрусскую политику. В какой-то момент канцлер, думая о том, как бы продлить свою власть, решил не допустить прихода на российский престол Петра III. Он затеял интригу в пользу жены наследника, Екатерины Алексеевны, с тем чтобы после смерти Елизаветы привести ее к власти, а самому стать при ней первым министром. Но старый интриган просчитался! Заговор раскрыли, и Бестужева арестовали, с чего мы и начали рассказ…

«Ищем причины, за что его арестовали…»

Бестужев был хоть и старый, но все же лис. Он почуял опасность заранее и предусмотрительно уничтожил все опасные для себя письма и бумаги. А без бумаг, как известно, дело сшить моле но, но очень трудно. Один из следователей по делу канцлера писал приятелю: «Бестужев арестован, а мы теперь ищем причины, за что его арестовали». В итоге у Елизаветы и ее окружения остались одни не подкрепленные фактами подозрения. Тем более что союзница Бестужева, великая княгиня Екатерина на допросе, который ей устроила сама императрица Елизавета, держалась стойко и канцлера не сдала. Впрочем, в те времена и подозрений было достаточно, чтобы расправиться с неугодным человеком. Бестужева приговорили к смертной казни, которую императрица милостиво заменила ссылкой в дальнюю деревню, в Можайский уезд — что называется, заслали его за Можай.

Характерен приговор по делу Бестужева. Как уже сказано, доказательств его государственных преступлений найдено не было. Поэтому в манифесте Елизаветы Петровны о вине ее бывшего канцлера сказано безо всяких ухищрений: ежели я, великая государыня, самодержица, вольная в своих решениях, наказываю бывшего канцлера Бестужева, то это и есть несомненное свидетельство его вины перед государством. А кроме того, «подлинно столь основательные причины мы имели уже с давнего времени ему не доверять, паче же поведением его крайне раздражены были всегда». Вот и весь сказ!

В деревне Бестужев отпустил бороду, бросил пить и, как натура деятельная, не сидел сложа руки. Он разбирал свою коллекцию медалей и читал с пером в руке Священное Писание. Из цитат, извлеченных из него, Бестужев составил сборник для тогдашних диссидентов с выразительным названием: «Избранные из Священного Писания изречения во утешение всякого неповинно претерпевающего христианина». В декабре 1761 года умерла Елизавета, вступил на престол Петр III. Бестужев сидел в своем медвежьем углу почти не дыша — знал, как его «любит» новый государь. Но вскоре последовала славная июньская «революция» 1762 года. Петр III был свергнут, и уже в середине июля Бестужев оказался при дворе новой самодержицы, Екатерины II.

Как правило, новый государь объявлял амнистию, но чинов опальным обычно не возвращали, и карьера их бывала сломана.

Не то произошло с Бестужевым. Екатерина не забыла своего подельника по заговору 1758 года. Бестужеву вернули все чины, ордена, дали пенсион, назначили «первым императорским советником», императрица пожаловала ему чин фельдмаршала. Восхищенный Бестужев дважды предлагал Сенату провозгласить Екатерину «Матерью Отечества», но хладнокровная государыня, понимая, что у народа этот титул ничего, кроме непристойных ассоциаций, не вызовет, отказалась. Французский дипломат пишет, что на одном из придворных приемов он видел, как старик Бестужев «пьянее вина» не отпускал императрицу и что-то ей назойливо говорил, говорил и говорил…

А потом Бестужев понял, что значение его при дворе ничтожно, хотя почет велик, что делами заправляют новые люди и государыня слушает их, а не его, старого лиса… Он ушел в отставку и вскоре умер. От старости «бестужевские капли», увы, не помогают.

Как в дореволюционную Россию пришло увлечение фотографией

Ровно 179 лет назад, на исходе февраля 1841 года, в типографии московского Большого театра наборщики заканчивали подготовку к печати небольшой брошюры с названием в духе того времени, т. е. длинным и, на наш современный вкус, излишне вычурным: «Живописец без кисти и без красок, снимающий всякие изображения, портреты, ландшафты и прочее в настоящем их цвете и со всеми оттенками в несколько минут».

Современные фотоаппараты – более близкие к компьютерам, чем к своим прадедушкам на деревянных треногах и с магниевыми фотовспышками, – в основе имеют принцип камеры-обскуры (от лат. obscurus – темный), простейшего оптического приспособления. По сути, дырки в стене темной комнаты, на противоположной стене которой отраженные солнечные лучи дают перевернутое изображение предметов, находящихся снаружи. Такой оптический фокус был известен еще античному Аристотелю, но лишь на исходе XVIII века человечество начало целенаправленные опыты с попытками как-то закрепить солнечное отражение предметов в камере-обскуре.

Эти опыты с древней игрушкой опирались на свежие открытия в области химии – как некоторые соли металлов изменяют цвет под воздействием солнечных лучей. И среди пионеров европейской науки в этой области был наш соотечественник, один из крупнейших политиков XVIII века, канцлер Российской империи Алексей Петрович Бестужев‑Рюмин.

«Бестужевские капли» в море фотографии

Но кроме этих бурных перипетий Галантного века Бестужев‑Рюмин являлся и настоящим алхимиком, увлекшись ее тайнами как раз на той грани, когда это средневековое суеверие перерастало в настоящую науку – химию. Еще в молодости Бестужев пытался делать различные Tinctura tonico, «эликсиры здоровья», но попутно открыл, что соли некоторых металлов резко меняют цвет под воздействием солнца, становясь из прозрачных темными и наоборот. С 1725 года дипломат Бестужев демонстрировал эти впечатляющие современников фокусы при разных дворах Европы.

При жизни Бестужев как химик запомнился бестужевскими каплями, говоря современным языком, тонизирующей пищевой добавкой, повышавшей содержание железа в крови. Некоторое время эти капли были популярны и даже считались почти панацеей от всех болезней. Но куда важнее в последующем оказались другие «бестужевские капли» – те капли первого научного опыта по взаимодействию солей металлов с солнечным светом.

Британец Тальбот стал вторым, но в конце того же января 1839‑го он продемонстрировал первые в истории человечества фотоизображения на бумаге. Тогда еще никто не знал, что именно бумажные фото станут любимой игрушкой человечества до самого начала XXI века, пока их не вытеснит компьютерная «цифра».

Дорогое удовольствие

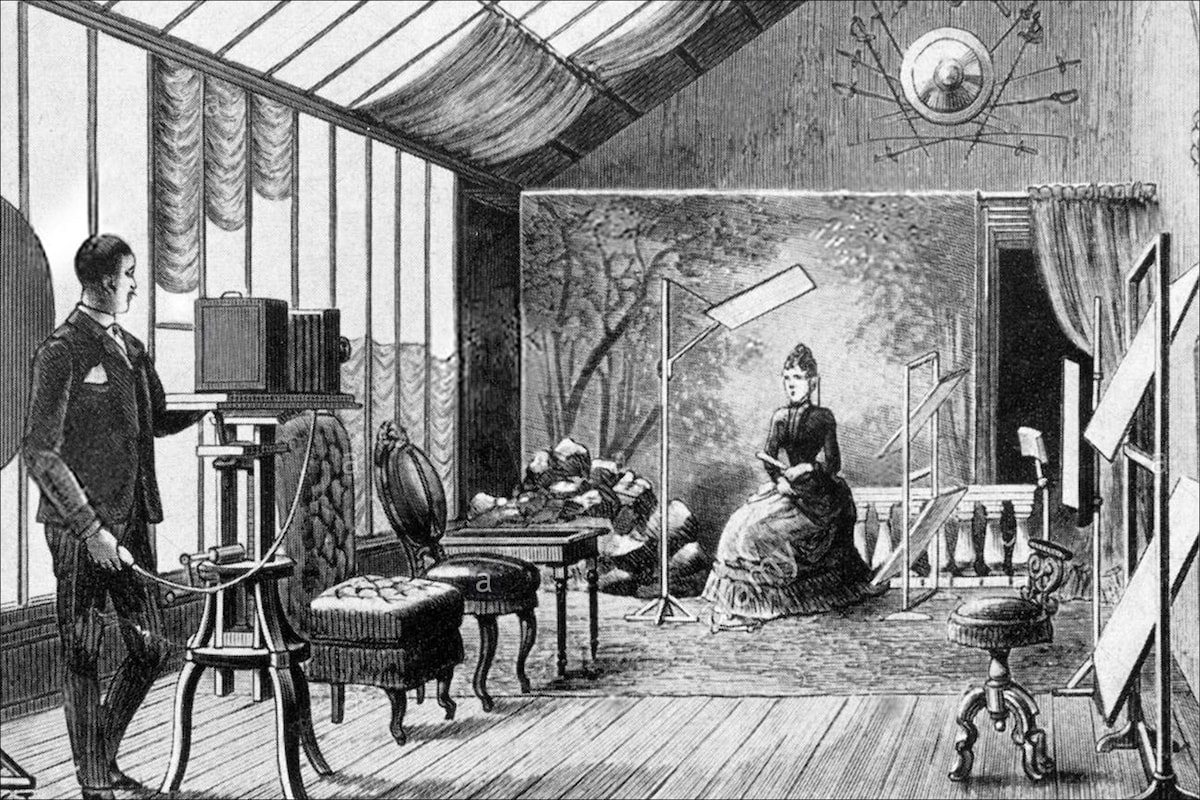

Россия внесла серьезный вклад в фототехнологии, дополнив стандартную камеру фокусировочным мехом («гармошкой») Левицкого

INTERFOTO / Vostock Photo

Первые импортные фотоаппараты стоили баснословных денег – 550 руб., не считая «пошлины и провозу из Парижа в Москву ». Первые фотоснимки московских улиц были выставлены в витринах магазина Беккерса в октябре 1839 года и продавались по 50 руб. за штуку. Для сравнения: в той, еще крепостной России живой человек в среднем стоил как три фотографии и в три раза дешевле фотоаппарата.

Русский прорыв

Это сегодня фотография делается буквально за секунду, требующуюся для нажатия кнопки фотоаппарата или виртуальной клавиши мобильного телефона. Но без малого два столетия назад для производства фотоснимка требовалось до 25 минут! Дальше тоже шло настоящее колдовство, иногда небезопасное для жизни, ведь в первых технологиях фотопечати для проявки и закрепления полученного изображения использовались и ядовитый цианид калия, и не менее опасные пары ртути.

Нововведения Грекова не только позволили удешевить фотографии, но и ускорили сам процесс фотоснимка. Теперь желающему запечатлеть свое лицо не требовалось с каменной неподвижностью таращиться в объектив едва ли не полчаса, достаточно было потерпеть всего пару минут. Для удобства клиентов фотограф изготовил даже специальное кресло с держателем головы. Любопытно, что женщин при фотографировании специально просили избегать белых, голубых и розовых платьев – на первых фото эти цвета давали мутный, некрасивый эффект.

Греков научился «печатать» фото не только на серебряных, но и на латунных или медных пластинах. В итоге сделанные им фотографии – как тогда их чаще называли, дагеротипы, или «светописные рисунки» – стоили уже не 50 руб., а только 8 руб.

В конце 1840 года Французская академия наук, где всего год назад началась официальная история фотографии, заслушала специальный доклад об изобретениях и успехах московского фотографа. А газета «Московские ведомости» тогда так описывала опыты Грекова : «Мы видели новое доказательство русского ума при новых опытах над магическим дагеротипом… То, что делается по способу французского изобретателя в полчаса и более, наш соотечественник производит в 4 или 5 минут, и по прошествии минут двадцати мы увидели на дощечке снятые перед нашими глазами церкви, дома и множество других предметов с наималейшими подробностями… Нельзя без восхищения видеть это изумительное, непостижимое действие светом!»

Художники против фотографов

Sergey Prokudin-Gorsky / Heritage Image Partnership Ltd / Vostock Photo

Алексей Греков стал и первым в России автором книги о фотографии и фотоделе. Именно его перу принадлежит вышедшая в 1841 году брошюра «Живописец без кисти и без красок, снимающий всякие изображения, портреты, ландшафты и прочее в настоящем их цвете и со всеми оттенками в несколько минут». Здесь надо подчеркнуть один психологический момент, объясняющий, почему же фото столь стремительно набрало популярность. Ранее люди, желающие получить изображение или свой портрет, зависели от художников, т. е. фактически отдавались на милость другого человека, теперь же благодаря новым технологиям могли рассчитывать на законы природы. Теперь они были уверены – отчасти наивно уверены, – что их портрет зависит уже не от воли другого индивидуума, а лишь от объективной и всемогущей природы, повенчанной с научным прогрессом.

К тому же фотография по мере совершенствования технологий хотя и оставалась дорогой для народных масс, но быстро стала куда дешевле работ профессиональных художников. Любопытно, что живописцы с кистями и красками сразу почувствовали в фотографии конкурента. В самом начале 1840 года «Художественная газета», печатный рупор Петербургской академии художеств, так писала о фотографии: «Что касается до снимка портретов посредством дагеротипии, то нам это кажется бесполезным… Талант пишет картины лучше, чем солнечный луч».

Добавим, что Петербургская академия художеств – тогда она официально именовалась Императорской академией – была не просто высшей школой изобразительных искусств, фактически это было госучреждение, руководящее всеми процессами в данной области. И лишь через два десятилетия после появления в России первых фото, в 1860 году, при проведении очередной выставки Академии художеств маститые живописцы-академики согласились на демонстрацию помимо картин со скульптурами еще и фотографий.

Зато церковь восприняла новинку положительно, ведь соборы и храмы изначально стали популярными объектами для фотографирования. Конечно, у многочисленных сект отношение к дагеротипам было разное, но каких-то шумных выступлений против замечено тоже не было. Ведь сначала фото служило игрушкой далеких от народа верхов, а потом к нему все привыкли.

Естественно, сразу оценили значение фотографии люди науки, ученые. Например, знаменитый в XIX веке хирург Илья Буяльский – это он пытался спасти раненого Пушкина сразу после дуэли – первым в мире при помощи фотографии создал анатомический атлас человека. Почти сразу фотографию оценило и государство, притом не только с хорошей стороны.

Фальшивые рубли и фото декабристов

Для фотографов ввели строгую отчетность по сделанным фотографиям. Имя и адрес фотомастера на обороте снимков ставили не только ради рекламы, но и по требованию закона

World History Archive/ Vostock Photo

В итоге первопроходец был надолго забыт, а затем в большинстве работ по истории отечественного фотодела авантюрный финал жизни Алексея Грекова опускался либо упоминался почти намеком. При этом, как водится, «сапожник остался без сапог» – до наших дней сохранился один-единственный дагеротип, на котором, как с большим сомнением предполагают исследователи, вроде бы запечатлен создатель первого в России фотоаппарата.

Николай I распорядился арестовать фотографа и изъять все крамольные снимки. Но арестованный Давиньон был вскоре освобожден, ведь никаких существующих законов он не нарушил, фотографировал декабристов открыто и не таясь. Сама же фотография, как новейшая технология и совершенно новое социальное явление, тогда еще находилась вне юридического поля.

Члены царской семьи с большим удовольствием позировала фотографу Левицкому

Sergey Levitsky / The Picture Art Collection / Vostock Photo

В итоге освобожденного Давиньона и декабристов обязали под расписку сдать полиции все фотографии. Если бы эти дагеротипные портреты не попали в поле зрения спецслужб, то, скорее всего, так бы и канули в Лету, как масса первых фотографий той эпохи, но, тщательно разысканные и изъятые жандармерией, они благополучно сохранились в архивах до наших дней. И сегодня те первые фотопортреты мятежных декабристов можно увидеть в целом ряде российских музеев.

Фото по паспорту

Газетная реклама той эпохи сохранила для нас и расценки на фотопортреты Давиньона – 10 руб. за первый снимок клиента, посетившего фотоателье, и по 5 руб. за все последующие. Если же фотографу приходилось выезжать со своим громоздким аппаратом по месту жительства заказчика, то цена повышалась до 50 руб. за фото. Полтора с лишним века назад фотография оставалась еще весьма дорогой технологией, доступной лишь социальным верхам, – простому рабочему требовалось трудиться полмесяца, чтобы накопить на один дагеротипный портрет.

Невольно спровоцированный Давиньоном скандал с фотографиями декабристов подтолкнул власти империи к первым попыткам законодательного регулирования нового изобретения. В итоге все предприятия фотографов приравняли к «типографиям, литографиям, металлографиям и другим подобным заведениям для тиснения букв и изображений». Примерно в те годы, когда в России отменили крепостное право, для фотографов окончательно ввели разрешительный порядок регистрации и строгую отчетность по всем сделанным фотографиям. Именно поэтому на обороте большинства дореволюционных снимков проставлены имя и адрес фотомастера – они присутствуют там не только ради рекламы, но и по требованию закона.

Разрешение на открытие фотосалона получалось в МВД через канцелярии губернаторов, каждый профессиональный фотограф получал «шнуровую книгу», заверенную печатью губернского обер-полицмейстера. В этой книге, содержание и ведение которой регулярно проверялось полицией, фотограф обязан был фиксировать имя, звание (сословную принадлежность) и место жительства каждого заказчика фотографии. Так что в Российской империи легально заказать портрет в фотосалоне мог только обладатель паспорта, а таковых в общем количестве населения было меньшинство вплоть до краха монархии.

До конца монархии сохранялась и обязательная проверка благонадежности претендентов на открытие фотобизнеса. Начиная с 1891 года циркуляром главы МВД за № 4910 подчеркивалось, что в первую очередь проверяется политическая благонадежность через губернские жандармские управления. Так что дореволюционные региональные архивы содержат немало отказов в выдаче дозволений фотографам. Например, в 1913‑м власти Нижегородской губернии отклонили «ходатайство Ивано-Вознесенского мещанина Михеля Воликовича Готхарта об открытии фотозаведения» из-за подозрений жандармов в его принадлежности к Российской социал-демократической рабочей партии.

«Гармошка» Сергея Левицкого

Но что важнее, именно Левицкий на полвека с лишним определил облик всех фотоаппаратов в мире, ведь первое, что бросается в глаза при взгляде на старинную фотокамеру, – это характерная «гармошка», соединяющая объектив и сам аппарат. Данное устройство называется фокусировочный мех и впервые было создано именно Левицким еще в 1847 году.

Но, несмотря на все впечатляющие индивидуальные достижения, отечественная фотография с первых шагов своей истории оказалась почти в полной зависимости от иностранной промышленности. На начало XX века свыше 85% всех фотопринадлежностей в стране имели импортное происхождение. В 1913 году только из Германии ввезли расходных материалов для фотографирования на 1409 тыс. руб. золотом. Вся фотобумага в тот год полностью импортировалась из стран Западной Европы.