Берсеневская набережная 20 что за здание

Палаты Аверкия Кириллова и церковь Николы на Берсеневке в Москве

Многим наверняка знакомо красное здание на Берсеневской набережной в Москве. Рядом с ним возвышается нарядная церковь. Это – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, одна из немногих уцелевших в Москве гражданских построек XVII века и церковь Святителя Николая Чудотворца на Берсеневке в Верхних Садовниках. Сейчас они теряются рядом с махиной «Дома на набережной», и трудно поверить, что в прошлом эти палаты были одними из самых больших и роскошных в Москве.

Мне довелось побывать здесь на экскурсии и увидеть те помещения, которые не доступны «человеку с улицы».

История и архитектура палат Аверкия Кириллова

Участок, где ныне возвышаются палаты Аверкия Кириллова, в XV веке принадлежал, по всей видимости, боярам Беклемишевым. Один из них, Иван Никитич Берсень-Беклемишев, дипломат и государственный деятель в царствование Ивана III и Василия III, был сторонником «старины и дедины». За открытое несогласие с Василием III, зимой 1525 года он был казнен на Москва-реке.

Слово «берсень» означает «крыжовник». Полагают, что именно в честь Ивана Берсеня-Беклемишева получила свое название Берсеневская набережная, где он перегородил улицу от «лихих людей», поставив берсеневую решётку.

После его казни владение перешло в казну. Согласно одной из московских легенд, следующим владельцем стал Малюта Скуратов. Действительно, до 1917 года в путеводителях по Москве этот дом нередко обозначался как палаты Малюты Скуратова с домовой церковью Скуратовых-Бельских. Здесь Малюта «бесчествовал свои жертвы», лютовал вместе с Васюткой Грязным — царским шутом и палачом. Утверждают, что где-то здесь идет подземный ход на другую сторону Москва-реки, к Колымажному двору и ручью Черторыю. Трудно сказать, где здесь правда, а где вымысел.

Затем эти земли получил в дар «государев садовник» Кирилл. На том месте, где сейчас располагается Водоотводный канал и остров, он разбил прекрасный «государев сад». А здесь в то время уже стояли усадебный дом, церковь и кладбище для прихожан при ней.

Первым документально подтвержденным владельцем усадьбы является «московский гость» (т.е. купец) Аверкий Кириллов (1622-1682). Ему принадлежали многочисленные лавки в Москве, земли с крестьянами, соляные копи в Соликамске. Царь Алексей Михайлович привлек талантливого купца к государевой службе, возведя в чин «думного дьяка», ведающего несколькими приказами. Фактически, в то время он определял всю экономическую политику Российского государства.

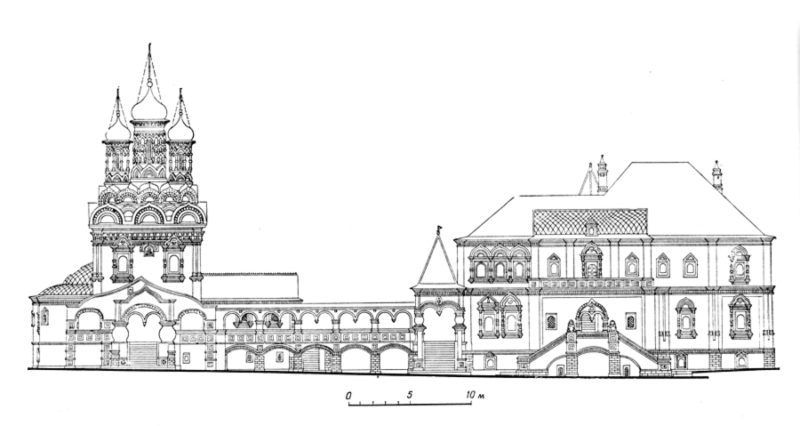

В 1656-1657 годах Аверкий Кириллов на основе ранее существующих зданий XV-XVII веков построил палаты и церковь, соединенные переходом. В литературе нередко можно встретить утверждение, что церковь была «домовой», но на самом деле она была приходской.

Первоначально палаты представляли собой вытянутый с востока на запад прямоугольник. На белокаменном подклете («казне») возвышалась деревянная надстройка. В подклете сохранились четыре помещения с поперечными сенями между ними. По мере роста культурного слоя подклет, некогда бывший первым этажом, ушел в землю и сейчас выглядит, скорее, полуподвальным помещением.

Жилые помещения располагались в деревянной надстройке – на Руси считалось вредным для здоровья жить в каменных помещениях. Подобные деревянные постройки неоднократно горели и затем восстанавливались вновь.

♦ Реконструкции русских жилых домов можно увидеть в статье «По Пскову XVII века»

В первой четверти XVII века палаты подновили. Чтобы увеличить площадь помещения, юго-восточную белокаменную стену разобрали до фундамента и затем построили новую. В результате здание приобрело ассиметричную Г-образную форму.

В 1656-1657 годах над «казной» были возведены два кирпичных этажа со сводчатыми помещениями. К палатам примыкали наружные крыльца, которые вели на второй этаж.

В северо-западном углу подклета сохранилась внутристенная лестница, ведущая на второй, парадный этаж.

Наиболее нарядным помещением в доме была Крестовая палата, которая находится в юго-восточном углу здания. Окна её восточной стены выходят в сторону Никольского храма. Она выполняла функции приемного помещения.

В центре свода Крестовой палаты сохранился резной белокаменный «замок» — закладной камень с изображением креста и датой постройки. Надпись на нем гласит: «Написан сей святый и животворящий крест в лета 7165 [1657] года, того же лета и полата сия посправлена». Голгофский крест внутри означает приверженность хозяина дома церковным реформам патриарха Никона.

20 апреля 1665 года палаты Аверкия Кириллова посетил голландец Николаас Витсен (1641-1717), политик, картограф, предприниматель и будущий бургомистр Амстердама. В своем дневнике он оставил такую запись:

Я посетил Аверкия Степановича Кириллова, первого гостя, которого считают одним из самых богатых купцов. Он живёт в прекраснейшем здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже, в окнах немецкие разрисованные стёкла. Короче – у него всё, что нужно для богато обставленного дома: прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т. д. Он угостил нас различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквой, орехами и прозрачными яблоками, и всё это подали на красивом резном серебре, очень чистом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были одеты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя.

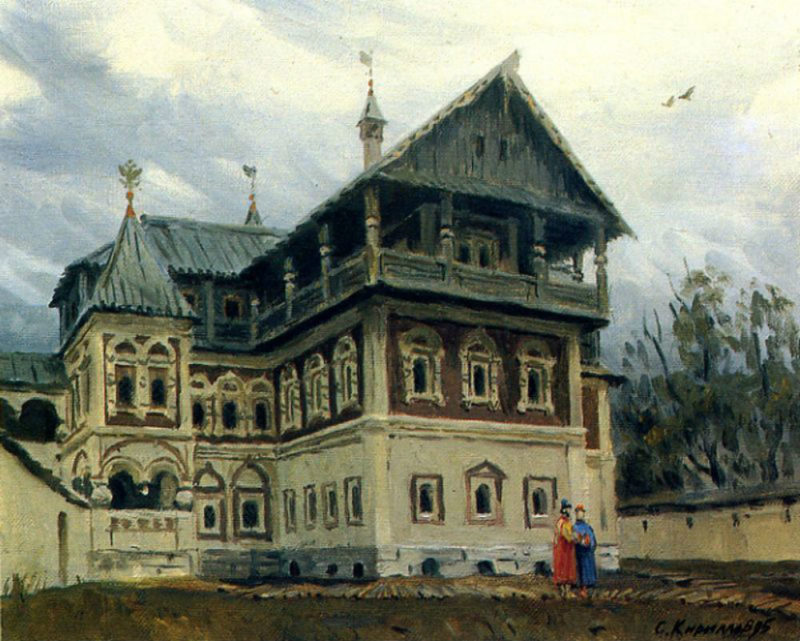

Над третьим, каменным этажом в те времена существовал еще один этаж, деревянный, который опоясывало гульбище. Также здесь существовал «висячий сад». Кирпичные фасады здания с белокаменными вставками и полихромными изразцами были очень нарядными.

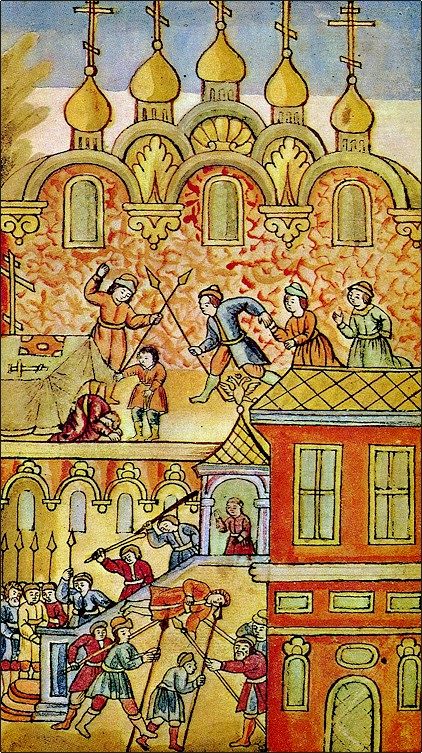

Во время Стрелецкого бунта в 1682 году Аверкий Кириллов, сторонник Нарышкиных, был жестоко убит в Кремле. Изуродованное тело Кириллова вытащили на Красную площадь, где над трупом установили табличку с надписью «Великие взятки имал и налогу и всякую и неправду чинил». Похоронили Аверкия Кириллова и ненадолго пережившую его супругу Евфимию Евлампиевну в фамильном склепе под северной папертью Никольской церкви.

Новым владельцем дома стал его сын, Яков Кириллов, думный дьяк. В 1690-х годах с восточной стороны здания была сделана пристройка с Красным крыльцом. Его украшали кувшинообразные столбы, придававшие всему строению нарядный вид.

Аналогичная пристройка, симметричная восточной, появилась и с западной стороны дома.

Окна части помещений первого этажа, прежде выходившие на улицу, теперь выходят в эти новые помещения. В это же время, вероятно, и был построен переход между домом и церковью.

Окна обрамляли пышные наличники. Этажи разделяли междуэтажные тяги. Дом венчал сложный карниз. Наружные стены были украшены росписью, фрагменты которой были обнаружены на южном фасаде.

После смерти Якова Кириллова владение перешло к дьяку Оружейной палаты, главе Московского магистрата А.Ф.Курбатову, который женился на вдове Я.А.Кириллова. По другой версии, новым владельцем стал Семен Иванович Маслов, на главном фасаде сохранился его герб.

В 1703-1711 году главный дом был перестроен. Внутри были сооружены семь новых печей, украшенных изразцами русской работы начала XVIII века.

К средней части северного фасада пристроили ризалит с «теремком» на четвертом этаже. Сейчас «теремок» возвышается над зданием, а в прошлом он был частью четвертого, деревянного этажа. Существует версия, что его автором является русский скульптор, живописец и архитектор Иван Петрович Зарудный (1670?-1727), один из создателей знаменитой московской Меншиковой башни.

За теремком в XX веке был восстановлен деревянный свод, существовавший прежде. Туда ведет узкая лестница. Рядом с ней находится глубокое окно.

Вход в здание украсил богато декорированный портал с балконом над ним (не сохранился). Перед ним на постаментах некогда стояли статуи. По обнаруженным фрагментам можно судить, что они могли быть похожи на апостолов, украшающих церковь в Дубровицах.

Окна третьего этажа обрамляют белокаменные наличники с раковинами в тимпанах. По сторонам «теремка» располагаются волюты и барельефы с изображением цветов и фруктов. Все это придает пристройке ярко выраженный характер петровского барокко. Если прежде главным фасадом дома был южный, то отныне им становится северный, обращенный к Москва-реке.

В 1746 году или в 1756 году палаты отошли в казну. В разное время здесь располагались Корчемная контора и склад, Разрядно-сенатский архив, Московская казённая палата, Сенатская курьерская команда. Переход между домом и церковью был разобран.

К середине XIX века палаты обветшали настолько, что было решено их снести. Однако благодаря вмешательству активистов и деятельности Императорского Московского археологического общества, здание удалось сохранить. По указу императора Александра II новым владельцем как раз и стало Московское археологическое общество.

В 1870 и 1884 годах были проведены реставрационные работы. Позднейшие пристройки были разобраны. Самое большое помещение, Крестовая палата, где располагался зал заседания общества, была расписана «в духе допетровского времени». Чтобы выделить отреставрированные участки, были использованы кирпичи с выбитой на них надписью: «Воспроизведено по древнимъ образцамъ Археологическимъ общю 1881 г.»

В 1923 году археологическое общество было распущено. В 1924 году на первом этаже разместился Институт по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР. Второй этаж передали под Центральные государственные реставрационные мастерские, которые создал и возглавил знаменитый советский реставратор и музейный деятель Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960). В ведение мастерских также была передана церковь Николы на Берсеневке.

Грабарь возглавлял реставрационные мастерские до 1930 года, два года спустя закрыли и сами мастерские. В освободившемся здании поселили обслугу построенного рядом «Дома на набережной» (Дома Правительства). Квартиранты обустраивали дом в соответствии с собственными нуждами, не щадя исторический памятник.

В конце 1947 года палаты Аверкия Кириллова частично отошли Научно-исследовательскому институту краеведческой и музейной работы Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР, который со временем получил всё здание. Название организации со временем поменялось на Институт культурологии.

В 50-60-х годах XX века в палатах Аверкия Кириллова были проведены широкомасштабные реставрационные работы. К сожалению, за прошедшее время многие уникальные детали декора были утрачены, а сами работы пришлось завершать в спешном порядке.

В 2014 году Институт культурологии был слит с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева. Сейчас палаты Аверкия Кириллова оказались на популярном туристическом маршруте. Часть помещений по-прежнему занимает академический институт, в других периодически проходят выставки. Однако дальнейшая судьба палат неизвестна. По некоторым данным, они могут отойти РПЦ (статья в Газета.ру).

Церковь Святителя Николая Чудотворца на Берсеневке в Верхних Садовниках

Согласно летописным данным, в XV веке на территории Верхних Садовников, как тогда называлась эта местность, существовал деревянный храм Николы в Песках, построенный на месте более древнего небольшого вотчинного монастыря. В 1566 году храм был перестроен и стал именоваться Николой Берсеневским. Около 1625 года «по обещанию приходских и разных посторонних людей» была построена каменная церковь, главный престол которой был освящен во имя Живоначальной Троицы. Однако в обиходе храм по-прежнему именовался Никольским.

Существующая ныне каменная церковь Святителя Николая Чудотворца на Берсеневке в Верхних Садовниках была возведена в 1656-1657 годах, одновременно с палатами Аверкия Кириллова. Главный престол был освящен во имя Живоначальной Троицы, придел – во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1755 году по просьбе прихожан в левой части трапезной был устроен придел Святителя и Чудотворца Николая.

Церковь сильно пострадала от пожара 1812 года, в результате чего обрушилась трапезная. Она была восстановлена в 1817-1823 годах в стиле классицизма.

Здание церкви представляет собой поставленный на подклет двухсветный бесстолпный четверик с трехчастной пониженной апсидой. Боковые членения апсид венчают два купола, в прошлом в них размещались приделы. Северное членение крупнее южного и имеет отдельный вход с галереи. Галерея-паперть и нарядное крыльцо пристроены к северному фасаду. Под папертью располагалась усыпальница Кирилловых.

Центральная глава со световым барабаном окружена четырьмя декоративными главами, ниже которых идут два ряда кокошников. Фасады церкви украшены богатыми по рисунку профилированными наличниками, парными колонками на углах и изразцами.

Внешнее оформление храма перекликается со стоящими рядом палатами Аверкия Кириллова. Вместе с существовавшим прежде переходом между ними они образовывали общий парадный двор.

В 1694 году, по границе участка вдоль берега Москва-реки была построена колокольня с проездными воротами и надвратной церковью Казанской Божией Матери. С двух сторон от нее пристроили невысокие здания причта и богадельни. В XVIII веке они несколько раз подновлялись.

Во время пожара 1812 года колокольня и здания рядом пострадали и после этого постепенно ветшали, пока не были разобраны. В 1853-1854 году к западу от церкви построили новую колокольню, которая значительно пострадала от ударной волны при взрыве Храма Христа Спасителя 5 декабря 1931 года и была разобрана в 1932 году.

В 1871 году вдоль набережной было построено новое здание, включившее остатки старых зданий. Его окна украшены наличниками с упрощенной стилизацией форм XVII века. Летом 1941 года Никольская церковь была переоборудована под хранилище музейных коллекций. Наиболее ценные экспонаты спрятали в церковный подвал. Сейчас церковь вновь возвращена верующим, в ней регулярно проводятся службы.

Палаты Аверкия Кириллова и церковь Николы на Берсеневке на карте

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

Дешевые авиабилеты: Aviasales

Гостиницы и базы отдыха: Booking

Туристическая страховка: Cherehapa

Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Хотите узнать больше о Китае?

Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Ах, Маша, какой тебе прекрасный солнечный день достался для прогулки по усадьбе Кириллова! Всё убранство и палат, и церкви словно ещё ярче, ещё праздничнее на фоне безоблачного неба! Я внутрь не попала, да, собственно, не очень и стремилась. Хотя там проходят интересные интерактивные экскурсии с переодеванием. Интересный дом, у нас в Москве их совсем немного осталось. Тем ценнее эти редкие памятники архитектуры!

Да, с погодой тогда повезло, и экскурсовод был замечательный, рассказал много подробностей.

Мне сейчас очень горько видеть, как разрушается еще один удивительный памятник XVII века — палаты Троекуровых в Георгиевском переулке. Я училась в школе напротив, видела их, считай, почти каждый день. А сейчас они затянуты строительной сеткой и их будущее неопределенно 🙁

Палаты Аверкия Кириллова (XVII век), Берсеневская набережная, 20

По материалам нашей живой экскурсии по весьма старому московскому району – Верхним Садовникам, подробности записи на которую здесь.

Рассказывает экскурсовод Ирина Стрельникова:

О людях, живших в XVII веке, редко что известно в больших подробностях. Аверкий Кириллов – соляной магнат и думный дьяк, он возглавлял Казенный приказ и приказ Большого ведал торговлей, финансами и сбором налогов. То есть фигура в государстве отнюдь не последняя. Но о его жизни сведения сохранились самые скудные. Зато о том, как он погиб, мы имеем полное представление. Это произошло в мае 1682 года, в дни стрелецкого бунта – того самого, в результате которого был отстранен от власти 10-летний Петр I и началось 7-летнее правление царевны Софьи. Обстоятельства этого дела – отличный образец жанра хоррор. А в виртуальной экскурсии (в отличие от живой) можно, никуда не торопясь, обратиться к первоисточнику с его деталями и подробностями. Но сначала немного о том, что из себя представляли стрельцы.

При отце Петра – Алексее Михайловиче они охраняли дворец и пользовались большой милостью у царя. в мае 1682 года. Получали лучшее среди всех служивых жалованье и царские подарки, не платили налогов, имели привилегию заниматься торговлей и промыслами, и даже сама их форма – шитые золотом кафтаны, бархатные шапки с собольей опушкой и красные сафьянные сапоги – свидетельствовала, что стрельцы – люди избранные. Когда царь Алексей Михайлович умер, и на престоле утвердился его старший сын Федор (на самом деле, его внесли во дворец на руках – Федор был очень болезненным и практически не мог ходить), стрельцы утратили положение царских любимцев, и собственные полковники стали обращаться с ними, как обращались тогда со всеми подчиненными людьми на Руси – их обирали, им не платили, их заставляли горбатиться на хозяйских огородах. Стрельцы пробовали жаловаться, но по царскому велению челобитчики были высечены плетьми. Им ничего не оставалось, как затаиться и ждать своего часа, чтобы взять реванш.

Этот час настал, когда царь Федор умер и Земский собор в обход 14-летнего слабоумного и болезненного царевича Ивана (от первой жены царя Алексея Михайловича, Марьи Милославской) избрал на престол его сводного брата, 10-летнего Петра – сына Натальи Кирилловны Нарышкиной, второй жены Алексея Михайловича.

О том, что случилось в эти дни, читаем у историка XIX века Костомарова (весьма уважаемого экскурсоводами за то, что живописал ярко, литературно и драматично – его бери и пересказывай целыми кусками):

Стрельцы мимо патриарха вломились на крыльцо. Долгорукий прикрикнул было на стрельцов, пригрозил им виселицею и колом. Но стрельцы за это сбросили его с крыльца на расставленные копья и изрубили в куски; потом стрельцы бросились на Матвеева. Матвеев отодвинулся от них к царице, взял за руку Петра. Стрельцы оттащили его от царя. Князь Черкасский стал отбивать Матвеева у стрельцов, повалил его на землю, лег на него, закрывал его собою. Стрельцы избили Черкасского, разорвали на нем платье, вытащили из-под него Матвеева и сбросили на копья. Царица в ужасе убежала с сыном и царевичем в Грановитую палату.

Между тем другие стрельцы поймали в Кремле между Чудовым монастырем и патриаршим двором князя Григория Ромодановского с сыном Андреем. Они истязали старика, рвали ему волосы и бороду. “Помнишь, – кричали они, какие ты нам обиды творил под Чигирином, как холодом нас морил, ты сдал Чигирин туркам изменою”. Ромодановского с сыном постигла та же участь, как и других. “Любо ли? Любо ли?” – кричали убийцы, расправляясь со своими жертвами, а другие, махая шапками, кричали в ответ: “Любо! Любо!” Изуродованные тела убитых тащили стрельцы на площадь; перед ними в поругание, как будто для почета, шли другие стрельцы и кричали: “Боярин Артамон Сергеевич Матвеев едет! Боярин Долгорукий! Боярин Ромодановский едет! Дайте дорогу!”

Выступивши из Кремля, стрельцы бросились в дом князя Юрия Долгорукова и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы им. Старик приказал отворить им погреба свои. Стрельцы ковшами напились боярского меду и вина и ушли со двора, как вдруг за ними вслед побежал холоп князя Долгорукова и донес им, что старый князь сказал своей невестке, жене убитого Михаила: “Не плачь, щуку съели, да зубы остались; скоро придется им сидеть на зубцах Белого и Земляного города”. Услышавши это, стрельцы вернулись в дом Долгорукова, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверх трупа наложили соленой рыбы и приговаривали: “Ешь, князь, вкусно! Это тебе за то, что наше добро ел”. День был тогда ясный, но к вечеру поднялась такая буря, что москвичам казалось, что преставление света наступает. На ночь стрельцы расставили караулы в Кремле и Белом городе, чтобы никого не пропускать, в надежде на другой день продолжать свою расправу.

На другой день, часов в десять утра, опять раздался набат; стрельцы с барабанным боем и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Им ответили, что его нет. Снова стрельцы ворвались во дворец искать свою жертву, убили думного дьяка Аверкия Кириллова, убили бывшего своего полковника Дохтурова, потребовали выдачи иноземного врача Даниэля, которого обвиняли в отравлении Федора, и так как нигде не могли найти его, то в досаде убили его помощника Гутменьша и 22-летнего сына Даниэлева, Михаила. Несмотря на все поиски, стрельцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. Царицына постельница Клушина запрятала его в чулан и заложила подушками. Стрельцы шарили повсюду, тыкали копьями подушки, за которыми скрывался боярин, но не нашли его. Вместо него, по ошибке, был убит схожий с ним юноша, родственник Нарышкиных, Филимонов. Хотели было тогда стрельцы умертвить отца царицы Натальи; царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только с тем, чтобы он немедленно был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и постригся в монахи. Тут царевна Софья начала говорить царице Наталье: “Никоим образом нельзя тебе избыть, чтоб не выдать Ивана Кирилловича Нарышкина. Разве нам всем пропадать из-за него?” Царица отправилась с царевной в церковь “Спаса за Золотой Решеткою” и приказала привести туда Ивана.

Иван Нарышкин вышел из своего закоулка, причастился Св. Тайн и соборовался. Софья изъявляла сожаление о его судьбе и сама дала царице Наталье образ Богородицы, чтобы та передала своему брату. “Быть может, говорила Софья, – стрельцы устрашатся этой святой иконы и отпустят Ивана Кирилловича”. Бывший при этом боярин Яков Одоевский сказал царице Наталье: “Сколько тебе, государыня, ни жалеть брата, а отдать его нужно будет; и тебе, Иван, идти надобно поскорее. Не всем из-за тебя погибнуть”. Царица и царевна с Нарышкиным вышли из церкви и подошли к золотой решетке, за которою уже ждали стрельцы. Отворили решетку; стрельцы, не уважая ни иконы, которую нес Нарышкин, ни присутствия царственных женщин, бросились на Ивана с непристойной бранью, схватили за волосы, стащили вниз по лестнице и проволокли через весь Кремль в застенок, называемый Константиновским. Там подвергли его жестокой пытке, оттуда повели на Красную площадь, подняли на копьях вверх, потом изрубили на мелкие куски и втаптывали их в грязь.

Цитировать дальше не имеет смысла, дальше – уже повторы. Убили такого-то, порвали на куски такого-то, сбросили на колья третьего. И так – день за днем. До тех пор, пока царевна Софья, «как бы из желания прекратить бесчинства, призвала к себе выборных стрельцов и объявила, что назначает на каждого по десяти рублей. Сверх того, стрельцам предоставлено было продавать имущество убитых и сосланных ими лиц. Наконец, по просьбе стрельцов, положено было выплатить им, пушкарям и солдатам за несколько лет назад заслуженное жалованье, что составляло 240000 рублей. Софья наименовала стрельцов “надворною пехотою” и уговаривала более никого не убивать и оставаться спокойными». (Костомаров) Но те смутно догадывались, что если сегодня их использовали в своих политических целях и за убийства им ничего не будет, то завтра, при малейшей смене политической конъюнктуры могут и спросить… На этот случай нужно было обеспечить себе защиту. И вот 6 июня стрельцы подали челобитную.

«Стрельцы представляли совершенное ими убийство верной службой государям и просили, чтобы за такую службу на Красной площади был поставлен столп с написанными на нем именами “побитых злодеев” и с описанием преступлений, за которые они были убиты, чтобы стрельцам и людям других сословий, участвовавшим в убийствах, даны были похвальные жалованные грамоты за красными печатями, чтобы ни бояре и никто другой не смел обзывать их бунтовщиками и изменниками под страхом беспощадного наказания. Правительство беспрекословно согласилось на все и издало печатную грамоту в смысле поданной челобитной. Стрелецким полковникам Циклеру и Озерову было поручено поставить столп на площади, какого хотели стрельцы».

Так вот на этом памятном столбе было помянуто имя и Аверкия Кириллова. Мол, «великие взятки имал и налогу и всякую и неправду чинил». Насколько я знаю, обычно экскурсоводы, которые водят к палатам Аверкия Кириллова, на взятки и неправду и упирают, именно ими и объясняя злую гибель хозяина. Но, как мы видим, тут не все так просто… Чинил ли неправду Аверкий Стефанович, или не чинил – истории не известно. Убили его в любом случае не за это…

Берсень

Итак, палаты принадлежали несчастному Аверкию Стефановичу. Но при чем тут тогда XVI век? Дело в том, что на этом месте были деревянные палаты на белокаменном подклете – вот подклет-то и остался, и на нем-то потом и выстроен полностью каменный (имеется в виду кирпичный) дом.

Принадлежали эти первоначальные деревянные палаты боярину Беклемишеву по прозвищу Берсень (отсюда и название Берсеневской набережной). Иван Никитич был умница и дипломат – ездил послом к Польскому королю, к Крымскому хану. Но в историю вошел не этим, а тем, что он был первым русским диссидентом, о котором осталось документальное свидетельство. Историю Берсеня довольно подробно изложил другой историк XIX века – Василий Ключевский. Читаем у него:

«До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской стороны, – это отрывок следственного дела об думном человеке Иване Никитиче Берсене-Беклемишеве. Берсень, далеко не принадлежавший к первостепенной знати, был человек упрямый, неуступчивый. В то время проживал в Москве вызванный с Афона для перевода с греческого Толковой Псалтири ученый монах Максим Грек. Это был человек образованный, знакомый с католическим Западом и его наукой, учившийся в Париже, Флоренции и Венеции. Он привлек к себе любознательных людей из московской знати, которые приходили к нему побеседовать и поспорить «о книгах и цареградских обычаях», так что Максимова келья в подмосковном Симоновом монастыре стала похожа на ученый клуб.

Но самым близким гостем и собеседником Максима был Иван Никитич Берсень, с которым он часто и подолгу сиживал с глазу на глаз. Берсень находился в это время в немилости и удалении от двора, оправдывая свое колючее прозвище (берсень – крыжовник). Иван Никитич раз в Думе что-то резко возразил государю при обсуждении вопроса о Смоленске. Великий князь рассердился и выгнал его из совета, сказав: «Пошел, смерд, вон, ты мне не надобен». В беседах с Максимом Берсень и изливал свои огорченные чувства, в которых можно видеть отражение политических дум тогдашнего боярства».

Первой виновницей этого отступничества от старых обычаев, сеятельницей этой измены родной старине Берсень считает мать великого князя (Софью Палеолог, византийскую царевну, вторую жену Ивана Великого – прим.СДГ). «Как пришли сюда греки, – говорил он Максиму, – так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша Русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья, с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царегороде при ваших царях». Максим Грек счел долгом заступиться за землячку и возразил: «Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого – по отцу царского роду царегородского, а по матери – великого дуксуса Феррарийского Италийской страны». – «Господин! какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла», – так заключил Берсень свою беседу».

Беда в том, что Максим Грек давно был на подозрении, его взяли и подвергли тому самому допросу (надо полагать, с пристрастием), где он и выдал Берсеня. Максиму-то еще ничего – его сослали в дальний монастырь, со временем вышло ему послабление, и умер он через много лет после этого, свой смертью, вполне мирно, после чего его еще и канонизировали в лике преподобных. А вот боярину Берсеню вечерние посиделки эти да тайные разговоры обошлись куда дороже: ему отрубили язык, а следом и голову. Ну а имущество, включая палаты за Москвой-рекой и участок земли, реквизировали в казну.

И снова Аверкий

Что на участке было после Берсеня в последующие 100 лет – неизвестно. Почему-то бытует мнение, что здесь был двор Малюты Скуратова при Иване IV – но это вообще ничем не подтверждено. Да и многовато как-то дворов выходит на Малюту Скуратова – известно же, что он жил в районе нынешнего Колымажного переулка. Следующим достоверным владельцем можно считать только того самого Аверкия Кириллова.

Что еще известно о нем, кроме жутких обстоятельств гибели? Он владел соляными варнями в Соли Камской. А соль недаром называют «нефтью XVII века» – единственный тогда известный консервант, она стоила дорого. Соответственно, и соляной магнат – человек богатый. И все же не одним богатством объясняется строительство этих каменных палат, законченное Аверкием Стефановичем никак не позже 1657 года – о чем свидетельствует вот эта резная деталь на замковом камне одного из сводов. Надпись гласит: «Написан сей святой и животворящий крест в лето 7165 года того же лета и палата поставлена» (7165 – это от сотворения мира, то есть от Рождества Христова выходит 1657 г.):

Аверкий Кириллов – «гость», то есть купец, человек незнатный. При этом при Алексее Михайловиче он получил довольно высокий чин думного дьяка и возглавлял приказы Большой казны, Большого прихода, Казенный приказ и приказом Большого дворца. То есть управлял финансами, торговлей и промышленностью страны. И это – еще до отмены местничества! То есть Аверкий Стефанович был нувориш. И, как и положено людям, вознесенным по воле правителя к вершинам «из грязи», он всячески демонстрировавший лояльность власти, что видно по самим его палатам. Да-да, иногда сама архитектура способна много сказать о том, кто здесь жил. Палаты Аверкия Кириллова – тот самый случай.

Во-первых, сам факт, что палаты каменные, о многом говорит. В России каменное жилье долго не признавали (скорее амбар построят каменный, трапезную. Ну и разумеется – церковь. Но лишь бы не обычный жилой дом! Дерево считалось здоровее, в деревянном доме не сыро, зимой тепло, летом не душно. Одна беда: пожары. Москва, как и другие крупные города, практически полностью выгорала по нескольку раз в год, а то и в месяц. Власти замучались заниматься тушением и предотвращением… И, естественно, пытались решить вопрос радикально: насаждением каменного строительства. Много сил на это положили первые Романовы, но их подданные всячески саботировали нововведение. Да что говорить! Романовы и сами предпочитали жить в деревянных дворцах (вспомним недавно реконструированный дворец Алексея Михайловича в Коломенском).

Конечно, каменные жилые палаты XVII века в Москве не редкость, их и сейчас сохранилось несколько десятков. Но они почти все относятся к последней четверти века – потому что именно тогда, при правлении царевны Софьи, стараниями ее любовника и помощника во всех делах Василия Голицына, каменное жилое строительство методом кнута и пряника удалось-таки навязать богатым москвичам. А здесь у нас – редкий случай, когда каменное жилье было построено за 25-30 лет до того, добровольно.

Кроме того, на изразцах, которые сохранились на стенах церкви Николы на Берсеневке (тоже постройки Аверкия Кириллова, того же времени) – двуглавый орел, символ царской власти. Ну и наконец вернемся к резьбе на замковом камне. Крест, который мы там видим – не простой. Это семиконечный Кийский крест. В то время такая форма прочно ассоциировалась с патриархом Никоном.

В 1639 году молодой Никон, еще не будучи Патриархом, а только лишь иноком Соловецкого монастыря, сбежал из своего скита на острове Анзор, от своего наставника преподобного Елеазара Анзерского (между прочим, того самого, чьими молитвами появился на свет у бездетного царя Михаила Романова сын и наследник – Алексей, будущий царь Алексей Михайлович). По дороге беглый инок Никон попал в бурю – климат-то на севере суровый. Чудом спасся, добравшись до острова Кий. И дал обет когда-нибудь поставить здесь Крестный монастырь с копией истинного Креста Господня. Ну а когда стал патриархом, обещание исполнил, послав в Иерусалим снять точные обмеры с Креста. С чего ему там в XVII веке снимали копию – судить не берусь. Но с чего-то сняли. Так вот обмеры были именно такими. Монастырь был построен, семиконечный Кийский крест водружен… И с тех пор, если кто хотел угодить патриарху – до своей опалы в 1658 году абсолютно всесильному, безусловно первому человеку в государстве, превосходившему по влиятельности и могуществу самого царя Алексея Михайловича – заказывали себе Кийский семиконечный крест. Аверкий Стефанович Кириллов, как мы видим, на потолке у себя такой поместил. Что в то время означало примерно то же, что сейчас портрет президента у себя дома на стенку повесить…

Снова бунт

А с чего он, собственно, начался, этот бунт? Только ли злой волей царевны Софьи был устроен? Опять обратимся к Костомарову:

«Их (стрельцов – прим.СДГ) начальники посылали их работать на себя, заставляли покупать на собственный счет нарядную одежду, которая должна была им идти от казны, удерживали их жалованье в свою пользу, били батогами, переводили против воли из города в город и т. п. Еще зимою, при жизни Федора, стрельцы подали жалобу на своих начальников, но Иван Максимович Языков, который разбирал эту жалобу, приказал перепороть кнутом челобитчиков. В апреле, за несколько дней перед смертью царя, целый полк бил челом на своего полковника Семена Грибоедова (родственника писателя Грибоедова – кажется, прапрапрадедушки. Впрочем, может, и не родного, а какого-нибудь двоюродного – прим.СДГ) что он своих подчиненных обирает, бьет, посылает на себя работать и т.п. На этот раз Языков, разобрав дело, приказал Грибоедова посадить в тюрьму, а вслед за тем Грибоедов, по царскому указу, лишен полковничьего чина, вотчин и сослан в Тотьму. По воцарении Петра, стрельцы смекнули, что теперь на “верху” будут в них нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разом на всех своих полковников, числом шестнадцать, кроме того, на одного генерал-майора солдатского Бутырского полка; вместе с тем они грозили, что расправятся сами, если им не учинят правосудия. Бояре, заправлявшие тогда делами, боялись раздражить выходившую из терпения вооруженную толпу и думали привязать к себе стрельцов уступчивостью: они дали челобитчикам обещание отставить полковников и тотчас велели посадить этих полковников под стражу в Рейтарском приказе, но стрельцы требовали выдачи их головою для расправы им самим и не довольствовались обещанием наказать виновных по розыску. Патриарх хотел во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрельцов над своими начальниками, так как она могла послужить примером и поводом всеобщего неуважения к власти; патриарх отправил по всем полкам духовных лиц уговаривать, чтобы стрельцы ничего не делали своим полковникам и ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали, чтобы с виновных взысканы были взятые ими неправильно поборы и чтобы, кроме того, они были наказаны батогами.

На следующий день, первого мая, удалены были из дворца Языков с сыном и Лихачевы с их друзьями. Это было сделано, с одной стороны, в угоду стрельцам, с другой – оттого, что Нарышкины не любили их. Вместо отставленных стрелецких полковников, назначены были другие, угодные стрелецкому кругу, а обвиненных вывели перед Рейтарским приказом для наказания и правежа. Стрельцы подавали на них счеты. Им верили на слово без всякого исследования. Сначала полковников одного за другим, раздевши, “клали на землю”, и в присутствии целой толпы стрельцов двое палачей били их батогами до тех пор, пока стрельцы не закричат “довольно”. Тех, на которых особенно были злы стрельцы, клали по два и по три раза; другим досталось меньше. Это было собственно наказание; затем следовал правеж, продолжавшийся целых восемь дней. Несчастных полковников били ежедневно два часа по ногам до тех пор, пока они не заплатили того, что на них насчитывали; в заключение их выслали из Москвы.

Нарышкины и их сторонники потачкою, данною стрельцам, сами, так сказать, разлакомили их к самоуправству и заохотили к бунтам. Теперь стрельцам все стало нипочем. Они толпами ходили по улицам, грозили боярам, дерзко обращались со своими начальниками, а некоторых даже сбросили с каланчи. Тут-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемены правительства»…

Ну то есть у одного патриарха тогда мелькнула мысль, что правильнее всего было бы действовать по правилам, просто соблюдая договоренности. Остальные, начиная со стрелецких полковников, чинивших беззакония над вверенными им стрельцами, действовали так, как казалось выгодно. С весьма плачевным результатом для всех. И для Аверкия Стефановича Кириллова – в том числе. Кстати, его останки упокоились тут же, рядом, у церкви Николы.

В начале XVIII века очередной владелец — дьяк Оружейной палаты князь Курбатов, перестроил палаты, добавив к ним центральный ризолит с фасадом в духе собственных политических взглядов. А он был горячий сторонник молодого царя Петра, его сподвижник в деле европеизации России. Фасад здания просто кричит об этом: тут вам и волнообразный барочный фронтон, венчающий здание, и рокайльные полукруглые лучковые фронтончики над окнами, и фестоны (резные гирлянды фруктов), и волюты (стилизованные завитки), и мощный козырек с резными консолями, и рустованные углы. Так что в нынешнем виде палаты – самый яркий из сохранившихся в Москве немногочисленных образцов петровского барокко. В таком стиле строили в основном в Петербурге…

Впрочем, именно таких в Петербурге нет и быть не может. Потому что, в отличие от центрального ризолита, другие объемы хранят черты прежнего стиля, в котором изначально были построены палаты – дивного узорочья. С его резными профилированными наличниками разных форм и изразцами в ширинках. Сочетание, вроде бы, несочетаемого… Но палатам Аверкия Кириллова это идет.

Новое время

Историки и археологи – прекрасное население для старинных палат. Естественно, здесь все отреставрировали. И расписали потолки. Ну а после революции, в 1923 году археологическое общество благополучно разогнали. И в палатах было устроено общежитие для обслуги Дома Правительства (Дома на набережной). От росписей, естественно, после этого ничего не осталось. Ну а теперь в палатах Институт культуры. К сожалению, не очень гостеприимный, и в палаты так просто не попасть…