Беринг и чириков что открыли и когда

Из Витуса в Ивана Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки

Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных знаменитым путешественникам, землепроходцам и первооткрывателям. В предыдущем материале речь шла об испанце Эрнандо де Сото. Новый герой — российский капитан-командор датского происхождения Витус Беринг. Родившись на берегу фьорда, он с детства мечтал о мореходстве и спустя годы возглавил в России экспедиции такого масштаба, каких не было ни до, ни еще полвека после него.

На пути в империю

Долгие годы никто не знал, как в действительности выглядел Витус Ионассен Беринг. Мальчику, родившемуся третьим в семье церковного старосты Йонаса Свендсена и его жены Анны Педерсдаттер Беринг из древнего датского рода, дали имя умершего дальнего родственника. Путать мореплавателя с его тезкой, придворным летописцем, перестали лишь спустя десятки лет исследований, когда по черепу из захоронения реконструировали его реальный портрет.

Перемудрили историки и с днем рождения Беринга. Считалось, что он родился 12 августа 1681 года, но в церковных книгах при этом было указано, что 5 августа ребенка крестили в лютеранской церкви. Есть версия, что на самом деле датчанин появился на свет 2 августа, а 10 дней исследователи прибавили, думая, что речь идет о дате по старому стилю, хотя Дания на тот момент уже перешла на григорианский календарь.

Водная стихия завораживала будущего первооткрывателя с детства. И, видимо, неслучайно он появился на свет в портовом городе Хорсенс, раскинувшемся на берегу фьорда. Мальчик убегал в порт со школьных уроков ради того, чтобы пообщаться с моряками и услышать их рассказы о дальних морских странствиях. Окончив школу, 14-летний Беринг подался юнгой на голландский корабль и несколько лет провел в дальних плаваниях по Ост-Индии и Карибским островам. Юношей он окончательно решил связать свою судьбу с морем и, высадившись в Амстердаме, поступил в морской кадетский корпус.

В это время там по поручению императора Петра I находился русский адмирал норвежского происхождения Корнелиус Крюйс — он искал опытных моряков, чтобы пригласить их на службу. В 1704 году получивший офицерское звание Беринг поступил в чине подпоручика в российский военно-морской флот, переехал в Петербург и взял себе имя Иван. На родине он побывает еще однажды, спустя 10 лет, и больше никогда туда не вернется.

Лошадьми, лодками, собаками

Двадцать лет Беринг жил в бесконечных трудах и ожидании. На долю моряка выпало немало ответственных дел: под его руководством по воде доставлялся лес с берегов Невы к острову Котлин для возведения крепости Кронштадт, он командовал шнявами «Мункер» и «Таймалар», участвовал в войне с Турцией в составе Азовской флотилии, служил на Балтийском флоте во время Северной войны, перегнал в российскую столицу судно «Перл» из немецкого Гамбурга, а из Белого моря в Ревель вокруг Скандинавского полуострова — корабль «Селафаил», и, наконец, командовал крупнейшим на тот момент в стране трехпалубным 90-пушечным кораблем «Лесное».

Внезапно Беринг подал в отставку — несмотря на чин капитана 2-го ранга, награды и многочисленные заслуги. Есть мнение, что причиной тому была гордость — моряк все эти годы мечтал о звании капитана 1-го ранга, но назначения не дождался. Спустя пять месяцев мореход получил повеление Петра I вернуться на службу, а также — желанное повышение. За месяц до своей смерти император издал указ отправить экспедицию на Дальний Восток и собственноручно составил секретную инструкцию к путешествию.

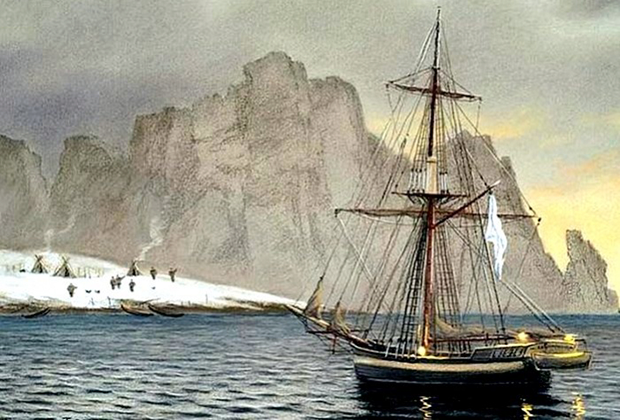

Бот «Святой Гавриил»

Морякам предстояло добраться до Камчатского полуострова, а затем отправиться вдоль берегов «земли, которая идет на норд», и отыскать пролив или перешеек между Азией и Северной Америкой. Первая Камчатская экспедиция под руководством Беринга с помощниками — морскими офицерами Алексеем Чириковым и Мартыном Шпанбергом, — а также геодезистами, штурманами и корабельных дел мастерами стартовала из Петербурга 24 января 1725 года и длилась пять лет.

Два года 34 исследователя шли через Сибирь до Охотска, сменяя лошадей лодками, и в конце концов добрались на собачьих упряжках до построенного для них бота «Святой Гавриил». На нем они за несколько месяцев обогнули берега Камчатки и Чукотки, зашли в пролив и убедились, что «нельзя Азии соединяться с Америкою». Плывя сквозь туман, экипаж подгоняемого северным ветром и окруженного китами бота открыл новые бухты и заливы. Миссию экспедиции сочли выполненной: другого материка на расстоянии двух сотен верст от камчатских земель обнаружено не было. Заручившись поддержкой остальных участников, боявшихся попасть во льды, Беринг развернул судно в столицу.

Песнь льда и пламени: как Аляска стала русской

280 лет назад, 15 июля 1741 года, русские моряки первые увидели южное побережье американской Большой земли с примыкающими к нему Алеутскими островами и высадились на острове, который гораздо позже получит имя американского исследователя Маркуса Бейкера. Это событие считается датой открытия Аляски. В день годовщины великого открытия «Известия» вспоминают вехи Второй Камчатской экспедиции.

Куда плыл Беринг

Начальником экспедиции был Витус Беринг — опытный мореплаватель, датчанин на русской службе. К лету 1741 года они обосновались в остроге Петропавловск на Камчатке, который сами же и основали. Беринг командовал пакетботом «Святой Петр». Его правая рука — капитан Алексей Чириков, один из первых блестящих выпускников Московской навигацкой школы, отправился в плавание на «Святом Павле». Небольшие быстроходные бриги — 7 м в ширину, около 25 м по килю в длину, в северных морях были незаменимы.

4 июня смельчаки отчалили из Авачинской губы с твердым намерением достичь американской земли, о местонахождении которой знали только по разноречивой молве. Через две недели, 19 июня, из-за сильного тумана корабли потеряли друг друга из виду и продолжали опасное плавание порознь. Аляску каждый из них открыл самостоятельно. Беринг сперва попытался выйти на след чириковского бота. Три дня «Святой Петр» двигался на юг — предположительно, по следам капитана Чирикова. Но потом, потеряв надежду найти соратника, Беринг принял решение повернуть на северо-восток и вскоре впервые пересек центральную акваторию Аляскинского залива.

Этот маневр командора вошел в историю географических открытий. Через три недели, 15 июля, Беринг ясно увидел очертания большого берега, к которому стремился много лет. Это была Аляска. Перед моряками открылись горы Святого Ильи — южный берег полуострова.

Беринг незамедлительно собрал команду объявил открытую землю российской. Капитан-командор в путешествии ослаб, страдал от болезни, но приказал высоко поднять русский флаг и отслужил на борту «Святого Петра» торжественный молебен. Обветренные морские волки с гордостью смотрели в сторону «матёрой земли»: им удалось исполнить давнюю мечту русских землепроходцев, найти материк, о котором прежде только ходили невнятные легенды.

После этого «Святой Петр» подошел к необитаемому острову Каяк, высадился на его берег — главным образом, чтобы пополнить запасы пресной воды. Правда, Беринг назвал этот остров в честь пророка Илии, Каяком его наречет лейтенант Иван Старичев, много позже, в 1826 году.

Моряки страдали от цинги и с трудом выдерживали суровые испытания плавания. Первой к острову причалила шлюпка Софрона Хитрова с 15 гребцами. Они без колебаний высыпали на берег, впервые за много дней почувствовали под ногами землю. Знаменитый натуралист, адъюнкт Георг Стеллер, отвечавший в экспедиции за научные исследования, 10 часов без устали бродил по острову, изучая его ландшафт и флору. Он успел описать 160 видов растений и сетовал, что слишком мало времени Беринг отвел ему на изучение острова Святого Илии.

После краткой стоянки Беринг направился вдоль берега на Запад. По пути моряки со «Святого Петра» открыли Евдокеевские острова, Алеутский хребет на Аляске, а на одном из островов наши моряки впервые встретились с алеутами, которые надолго станут главными союзниками русских на Аляске. Знакомство, к счастью, прошло мирно, если не считать небольшого инцидента. Один из соратников Беринга угостил наиболее общительного алеута чаркой водки. Тот в ужасе выплюнул «огненную воду» — и потом долго рассказывал собратьям о своих ощущениях от странного, явно колдовского напитка. Свое название этот остров получил в честь моряка Никиты Шумагина, первого участника легендарной экспедиции, умершего от цинги и похороненного на этой земле. Один из островов Беринг назвал в честь Чирикова, за судьбу которого тревожился.

Встреча русских с алеутами. Рисунок Свена Вакселя

Беринг хотел перезимовать в России, но возвратиться на Камчатку великому путешественнику не удалось. Осенью «Святой Петр» почти потерял управление. Берингу удалось подойти к одному из островов, которые в будущем в его честь назовут Командорскими. На этом острове моряки стали готовиться к зимовке. Но цинга выкашивала команду: из 75 их оставалось меньше пяти десятков. Сам капитан-командор Витус Беринг скончался 6 декабря 1741 года.

Как Чириков открыл Америку

Плавание капитана Чирикова начиналось гораздо драматичнее, зато завершилось не в пример успешнее. Именно ему удалось достичь берегов Аляски 15 июля — на два дня раньше Беринга. «Святой Павел» приблизился к острову, который в наше время носит название Бейкера. Чириков послал на берег полтора десятка служивых людей в двух шлюпках. Увы, по-видимому, они погибли в стычках с местными жителями. А может быть, кто-то и остался жить среди аборигенов. Чириков долго ждал соратников, однако причалить к острову не решался. Две недели «Святой Павел» оставался у берегов Америки, а потом повернул назад.

Направившись к Алеутской цепи, Чириков и его моряки открыли еще несколько островов, среди них — Агатта, Алах, Умнах. Каждый из них капитан самостоятельно наносил на карту. В октябре герои вернулись в Петропавловск. Им удалось избежать сильных бурь и благополучно причалить к родной гавани. Весь поход от нынешнего Петропавловска до берегов Аляски и обратно составил около 9 тыс. км. И это в условиях, когда каждая верста давалась с кровью. Чириков, теряя силы, воодушевлял своих храбрецов.

Уже в Петропавловске, в своем отчете Чириков, страдавший от истощения и туберкулеза, утверждал: «В северной ширине в 55° 35 минутах получили землю, которую признаем без сомнения, что оная — часть Америки».

Поврежденные корабли экспедиции Витуса Беринга у одного из Алеутских островов

Ему по справедливости досталась честь первооткрывателя Аляски. После этого подвига Чириков прожил еще около семи лет. Закончил свои дни в 44 года, будучи начальником московской конторы Адмиралтейств-коллегии. Тот самый остров в Тихом океане, у берегов Аляски, до сих пор и навечно носит его имя. Его свершения вызывали восторг великого нашего просветителя Михаила Ломоносова, который настаивал на том, что именно Чириков прошел дальше других и был первым и утверждал, что память об этом свершении «надобна для чести нашей». Ломоносов не ошибался, такова историческая правда.

Кто пытался достичь Аляски до Беринга

Конечно, попытки найти Большую землю на границе Азии и Северной Америки предпринимались и прежде. Пройти туда на кораблях, на лодках, на собаках в XVII–XVIII веках было неимоверно трудной задачей. Возможно, первым из европейцев увидел аляскинскую землю славный казак-первопроходец Семён Дежнёв. В 1648 году он дошел до пролива, отделяющего Чукотку от Аляски. И, по одной из версий, бурей его отнесло на американскую землю. Это был первый, еще неосознанный, русский прорыв к Аляске. Но достаточно подробная челобитная Дежнёва много лет пылилась под сукном в якутском воеводстве, о ней не знали ни в Москве, ни в Петербурге, ни тем более на Западе. Поэтому Берингу и Чирикову пришлось заново, по существу, переоткрывать пролив. При этом их приоритет в научном описании островов и берегов Аляски бесспорен.

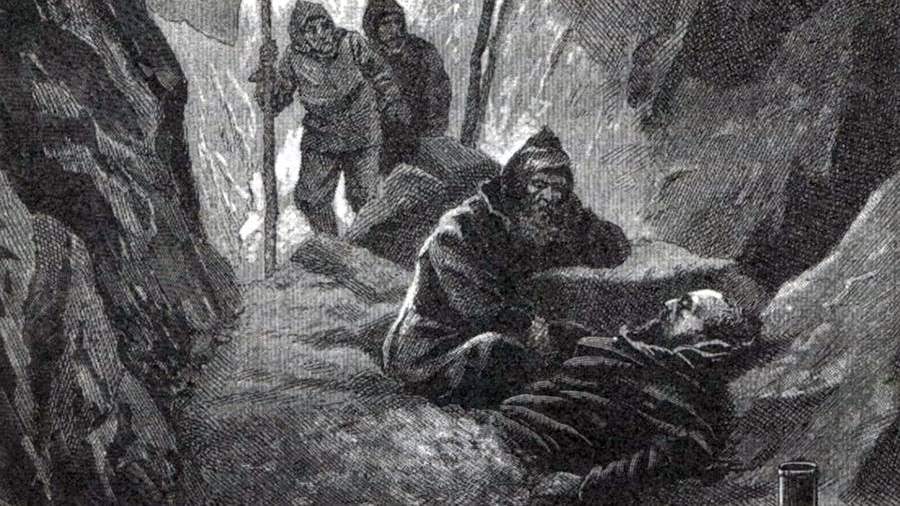

Смерть Витуса Беринга

Впрочем, мы редко вспоминаем, что сотни подданных России к тому времени уже бывали на Аляске и даже воевали с тамошними коренными жителями, на лодках добираясь до американских берегов. Они сражались за кочевья, за оленей, за новые берега для добычи рыбы. Некоторые аборигены русской Азии оставались на Аляске. Русские исследователи к тому времени получили смутную информацию о дальнем береге от чукотских и эвенкских вождей. Вражда между чукчами и аляскинскими эскимосами время от времени вспыхивала и позже.

Однажды Готфрид Вильгельм Лейбниц спросил Петра I: «А где предел вашей империи? Где заканчивается Евразия и начинается Америка? Существует ли сухопутная граница между материками?» Петр, уважавший великого ученого, смутился. Незадолго до смерти, в декабре 1724 года, первый русский император составил подробные инструкции Первой русской камчатской экспедиции. Это было уникальное предприятие. Впервые государство столь тщательно готовило дальний бросок землепроходцев. Руководил Первой Камчатской экспедицией всё тот же Витус Беринг. С ним вместе в поход отправился и молодой Чириков. Они совершили несколько плаваний с берегов Камчатки, но достичь американских берегов тогда не удалось.

Для европейцев Аляска оставалась землей загадочной: то ли полуостров на материк, то ли архипелаг, то ли вовсе мираж. Но и Беринг, и Чириков понимали, что нужно, несмотря на серьезнейшие климатические трудности, искать в том направлении.

Наконец, летом 1732 года подштурман Иван Федотов и геодезист Михаил Гвоздев снарядили и совершили смелый бросок к берегам Аляски на корабле «Святой Гавриил». Опытный мореплаватель Фёдоров был болен, ответственность за плавание в основном легла на плечи Гвоздева. Важную роль в команде играл архангельский помор Кондратий Мошков, потомственный мореход, опытный кормчий, побывавший во многих переделках. С ними отправились в путь четверо матросов, более 30 вооруженных служилых людей и толмач Егор Буслаев, знавший чукотский язык. Фёдоров и Гвоздев понимали, что путешествие может обернуться нападением на корабль — и основательно готовились к обороне.

Они отчалили от устья реки Камчатки, преодолели Берингов пролив, в районе мыса Дежнева пополнили запасы пресной воды. Оттуда направились на Восток и увидели сушу — в районе нынешнего мыса принца Уэлльского. Гвоздев рапортовал: «Августа 21 дня пополуночи в 3-м часу стал быть ветр, подняли якорь, парусы роспустили и пошли к Большой земле, и пришли ко оной земле, стали на якорь». На американскую землю они не высаживались, но увидели ее четко и многое записали. Безусловно, путешествие Гвоздева стало важным этапом в освоении Русской Америки: именно тогда европейцы получили первые сведения об Аляске. Эти моряки стали предтечами Беринга, Чирикова и их открытий.

Почему Аляску пришлось продать

Свершения Чирикова, Беринга, Гвоздева и Фёдорова не прошли даром, их открытия остались не только на страницах учебников географии. К концу XVIII века Аляска стала частью Российской империи и на бумаге, и на деле.

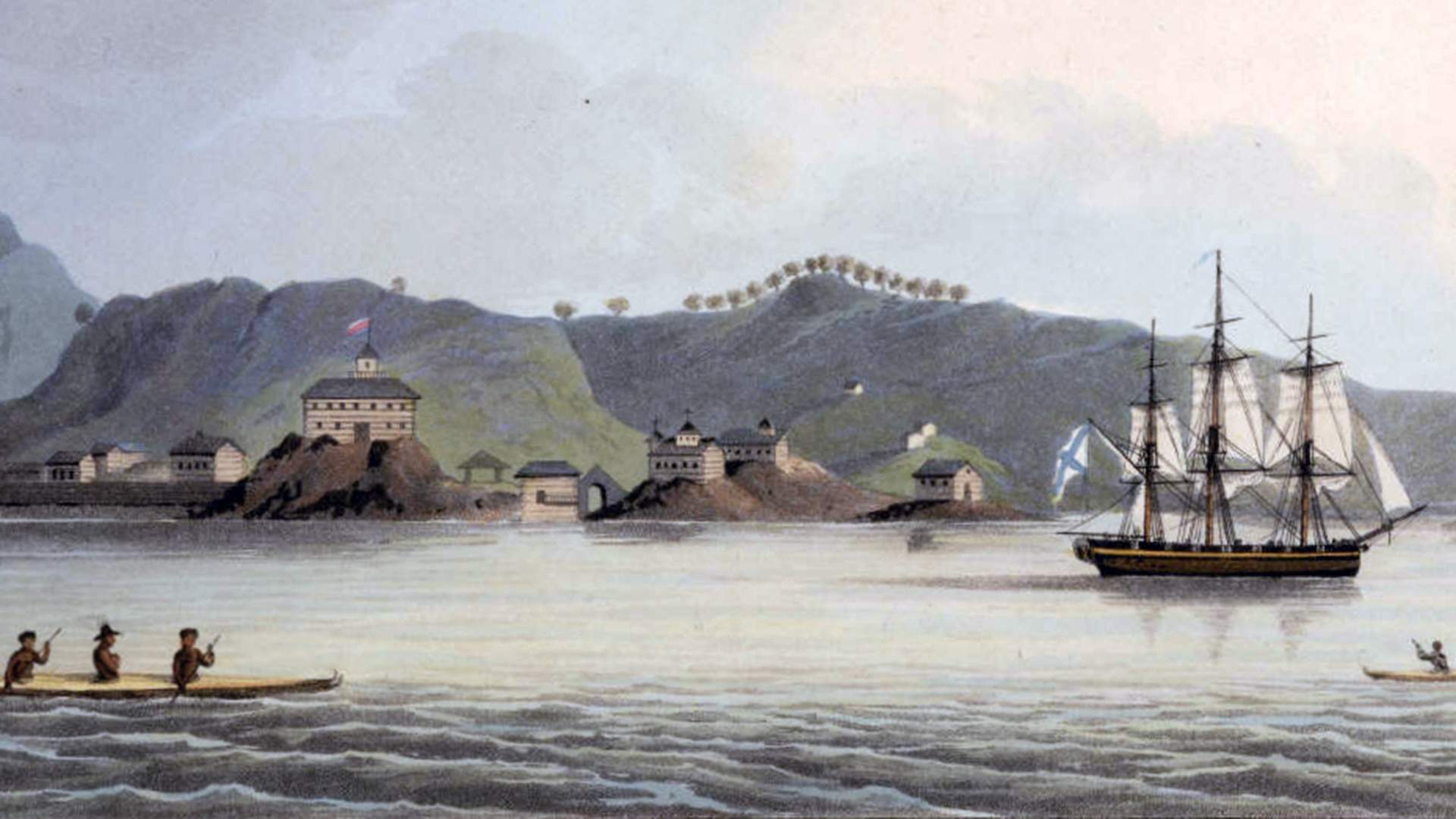

Полноценное, широкое освоение заснеженного полуострова началось в 1770-е годы. Крайне несправедливы слова популярной песни, в которой великую императрицу упрекают в утрате полуострова: «Екатерина, ты была неправа!». Как раз в екатерининские времена Аляска и стала настоящей русской землей. Там появлялись форпосты империи, казачьи поселения, там проводились метеорологические и географические исследования, там русские исследователи и воины изучали местных жителей, вместе с ними участвовали в промыслах, а иногда отражали атаки агрессивно настроенных индейских племен.

Расшифровка Витус Беринг: история одной беспрецедентной экспедиции и страшной гибели

О том, как проходила Вторая Камчатская экспедиция и чем закончилось путешествие корабля «Святой Петр» на Аляску

Витус Беринг родился в 1681 году, то есть на самом излете XVII века. Величайший путешественник, именем которого названо множество географических объектов: знаменитый пролив, который отделяет Азию от Америки; самое северное море, принадлежащее к бассейну Тихого океана; реки, рифы; древняя, давно исчезнувшая суша, которая соединяла Азию с Америкой, — Берингия; остров, о котором мы сегодня поговорим, поскольку он сыграл определенную трагическую роль в судьбе этого человека… То есть его имя отразилось на географической карте в массе разных объектов. Чем же он заслужил эту известность, которая уже почти триста лет заставляет людей вспоминать о нем?

Беринг — датчанин. Родился в Дании в семье среднего класса, как мы бы сказали сейчас: его отец был таможенным чиновником и одновременно церковным старостой. С молодости Беринг пристрастился к морю: в то время морские путешествия и плавания были очень популярны. Он был сначала юнгой, после — младшим офицером; на датских судах посетил Индию, ездил по Европе и по Балтике. И еще молодым человеком, в двадцать два года, он попадает на русскую службу. Это эпоха Петра I, который, открыв «окно в Европу», пытался превратить Россию в настоящую европейскую страну, что ему удалось. Чтобы решать огромные задачи, которые он ставил перед собой, он привлек на службу России, в том числе русскому флоту, большое количество европейцев.

Беринг приехал в Петербург, который тогда только-только был создан. И в 1725 году Петр I задумал Камчатскую экспедицию и по рекомендации Адмиралтейства предложил Берингу ее возглавить. В 1725 году Беринг выехал из Петербурга в Сибирь. И в том же самом году умер Петр I — император, который задумал этот дерзкий план.

Беринг действительно добрался до Камчатки и прошел через Берингов пролив, тем самым доказав, что Америка с Азией не соединяется. Уже впоследствии не менее выдающийся путешественник Джеймс Кук присвоил этому проливу имя Беринга — с тех пор он и называется Беринговым проливом.

Первая экспедиция длилась пять лет, и уже в 1730 году Беринг вернулся в Петербург. После этого он имел дело уже с наследниками Петра — в частности, императрицами Екатериной I и Анной Иоанновной. Они решили продолжить начатое Петром дерзкое предприятие и освоить дальневосточные пространства, к которым Россия только-только протянула руку.

Камчатка, которая была основным объектом плавания Беринга, сравнительно недавно, за несколько десятков лет до того, была освоена первопроходцами — казаками и промышленниками. Любопытно, что они пришли на Камчатку не с моря, как, казалось бы, полагалось выдающимся мореплавателям, а с севера: Камчатка была открыта с Чукотки. Анадырский острог, находившийся недалеко от того места, где сейчас стоит город Анадырь, был центром, откуда двигались эти казаки, первопроходцы. Это были лихие ребята, которые в основном по суше и по рекам достигли этого огромного полуострова на северо-востоке Азии. Атласов — человек, которому, как считается, Россия обязана присоединением Камчатки, — был всего на двадцать лет старше Беринга.

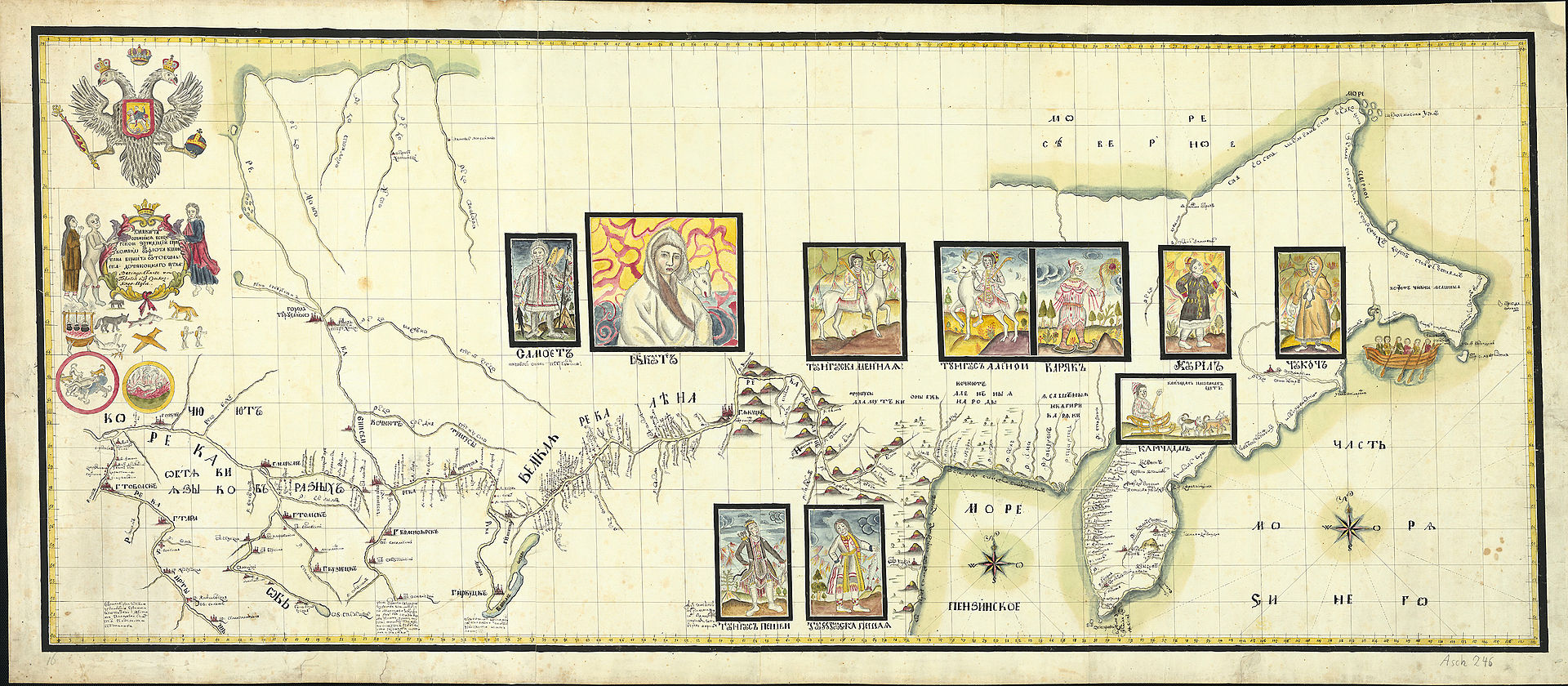

И возникает идея Второй Камчатской экспедиции: надо не просто проплыть через этот пролив и доказать, что Америка не соединяется с Азией, а достичь самой Америки и понять, действительно ли это Америка или это совсем другое — и что там вообще есть. Этот грандиозный план принято называть в историографии не просто Второй Камчатской экспедицией Беринга, а Великой Северной экспедицией. Задумка была в том, чтобы пройти, описать и картографировать все побережье Северного Ледовитого океана на Азиатском материке. Дать культурное, этнографическое, зоологическое, флористическое и, безусловно, морское описание.

Вторая экспедиция выехала из Петербурга в 1733 году, то есть только через четыре-пять лет после возвращения Беринга из первой экспедиции. Она состояла из множества разных отрядов, в числе которых были выдающиеся мореплаватели и путешественники: братья Лаптевы, Шпанберг, которому было поручено из Камчатки найти путь в Японию, и многие другие. В том числе Чириков, который должен был вместе с Берингом на двух кораблях добраться до Америки. Сама идея — достичь американских берегов через Тихий океан — была осуществлена им впервые, если не считать испанских конкистадоров, которые переходили Тихий океан не на севере, а в тропической зоне.

И вот представим себе: из Петербурга отправляется огромная толпа. Экспедиция росла по дороге, и несколько сот человек прибывают сначала в Тобольск, из Тобольска следующий главный пункт — Якутск. Группа, с которой Беринг едет из Тобольска в Якутск, — примерно триста человек. Они приезжают в Якутск. В Якутске в середине XVIII века живет от силы две тысячи человек, и вдруг на них сваливаются все эти люди, которые везут с собой из Европейской России все, что нужно для постройки кораблей на берегу Охотского моря: металлические конструкции, например якоря, все, что нужно для плавания… Представьте себе, внезапно город должен увеличиться в численности примерно на одну пятую. Путешествие до Охотска длится три с лишним года. Нам сейчас сложно представить себе, какие это были усилия, где люди останавливались, где спали, что ели, где добывали еду — мало кто этим интересуется, но когда мы начинаем выяснять, то понимаем, что уже это колоссальный подвиг для того времени.

Они выехали из Петербурга в 1733 году и только за семь лет наконец добираются до Камчатки. Камчатка еще почти пустая. На западном берегу, на Охотском море, есть несколько острогов, то есть первых русских поселений. Но Беринг хочет на тихоокеанское побережье. Он первый добирается до Авачинской губы. В честь построенных в Охотске кораблей он назвал там новое маленькое поселение Петропавловском — сегодня это столица Камчатки, довольно большой город Петропавловск-Камчатский.

В Охотске Беринг успел построить два корабля: «Святой Петр» и «Святой Павел». Весной 1741 года корабли — один под командованием Витуса Беринга, другой под командованием Чирикова — выходят из Петропавловской крепости на восток, чтобы добраться до Америки. Это практически Колумбова задача — только Колумб не знал, что он должен найти Америку, а они знали и искали именно ее. Эту задачу они смогли осуществить: они добрались до Аляски и по дороге открыли остров Кадьяк и ряд более мелких островов.

Георг Стеллер — еще один выдающийся исследователь Камчатки и вообще знаменитый натуралист с трагической судьбой — написал об этом путешествии: «Время, затраченное на исследования, находилось в таком соотношении ко времени подготовительных работ: десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче — и десять часов на саму работу». На десять часов Беринг разрешил Стеллеру спуститься на землю Америки, все остальное время было проведено в пути. Десять лет: все эти муки, чудовищное путешествие через Сибирь, сложности в отношениях между людьми — и десять часов там. После этого они стали спешно возвращаться на Камчатку. Второй корабль они к этому времени потеряли: «Святой Павел» под руководством Чирикова прошел отдельным путем и тоже добрался до Америки.

Цинга, страшная болезнь этого времени, стала поражать команду. Люди начали умирать. От Аляски до Камчатки довольно близко, но в пути из-за болезней команда перестала нормально управлять кораблем. Штурман «Святого Петра» Свен Ваксель, швед, писал об этом: «Корабль плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления и шел по воле волн и ветра…» Они шли, не понимая куда: им надо было только быстрее добраться до Камчатки.

И наконец 4 ноября (уже осень — а вышли они поздней весной) они увидели землю: высокие горы, покрытые снегом. Они решили, что это Камчатка, подошли к ней. Перед берегом был риф: пока они раздумывали, как им высаживаться, огромной волной судно перебросило через этот риф, и они высадились, будучи уверенными, что сейчас они встретят людей и те помогут им добраться до Петропавловска. Но оказалось, что это необитаемый остров.

Этот остров впоследствии был назван именем Беринга — это остров Беринга в группе островов, которые сегодня являются частью Камчатского края. Они называются Командорские острова, тоже в честь Беринга, потому что после первой экспедиции ему был дарован почетный титул капитан-командора. Это была единственная часть Алеутской гряды, которая никогда не была заселена алеутами. В XX веке там были археологические разведки, в ходе которых пытались хоть найти — но никаких следов пребывания человека до экспедиции Беринга ни на острове Беринга, ни на втором острове, Медном не было обнаружено. То есть это были абсолютно необитаемые острова.

Итак, в ноябре их выбросило на безжизненный берег, и они стали вырывать на этом пустынном берегу ямы, чтобы там жить. Потому что, если просто лечь на землю, тебя снесет ветром. Надо было укрыться. Тем более что почти все люди были больны цингой.

Беринга, которому как раз исполнилось 60 лет (для того времени это огромный возраст), спустили в яму. В этой яме его постоянно заносило песком по грудь; те, у кого еще были силы, пытались его расчищать. И Беринг скончался на этом острове в декабре 1741 года.

Выжившие перезимовали на этом острове Беринга. Двое руководителей — штурман Свен Ваксель, который принял на себя мореходное командование экспедицией, и натуралист Георг Стеллер, о котором я уже упомянул, — оставили подробные дневники с описаниями всей экспедиции, и в том числе пребывания на Командорах. Когда кончилась зима, они добрались до своего судна, смогли его разобрать и из его частей построили небольшой бот, в котором порядка 40 выживших смогли добраться до Камчатки.

Так что, когда мы погружаемся в детали всех этих путешествий, мы понимаем, что это были сверхчеловеческие усилия. Вечная слава этим людям.