Беринг и чириков что исследовали

Песнь льда и пламени: как Аляска стала русской

280 лет назад, 15 июля 1741 года, русские моряки первые увидели южное побережье американской Большой земли с примыкающими к нему Алеутскими островами и высадились на острове, который гораздо позже получит имя американского исследователя Маркуса Бейкера. Это событие считается датой открытия Аляски. В день годовщины великого открытия «Известия» вспоминают вехи Второй Камчатской экспедиции.

Куда плыл Беринг

Начальником экспедиции был Витус Беринг — опытный мореплаватель, датчанин на русской службе. К лету 1741 года они обосновались в остроге Петропавловск на Камчатке, который сами же и основали. Беринг командовал пакетботом «Святой Петр». Его правая рука — капитан Алексей Чириков, один из первых блестящих выпускников Московской навигацкой школы, отправился в плавание на «Святом Павле». Небольшие быстроходные бриги — 7 м в ширину, около 25 м по килю в длину, в северных морях были незаменимы.

4 июня смельчаки отчалили из Авачинской губы с твердым намерением достичь американской земли, о местонахождении которой знали только по разноречивой молве. Через две недели, 19 июня, из-за сильного тумана корабли потеряли друг друга из виду и продолжали опасное плавание порознь. Аляску каждый из них открыл самостоятельно. Беринг сперва попытался выйти на след чириковского бота. Три дня «Святой Петр» двигался на юг — предположительно, по следам капитана Чирикова. Но потом, потеряв надежду найти соратника, Беринг принял решение повернуть на северо-восток и вскоре впервые пересек центральную акваторию Аляскинского залива.

Этот маневр командора вошел в историю географических открытий. Через три недели, 15 июля, Беринг ясно увидел очертания большого берега, к которому стремился много лет. Это была Аляска. Перед моряками открылись горы Святого Ильи — южный берег полуострова.

Беринг незамедлительно собрал команду объявил открытую землю российской. Капитан-командор в путешествии ослаб, страдал от болезни, но приказал высоко поднять русский флаг и отслужил на борту «Святого Петра» торжественный молебен. Обветренные морские волки с гордостью смотрели в сторону «матёрой земли»: им удалось исполнить давнюю мечту русских землепроходцев, найти материк, о котором прежде только ходили невнятные легенды.

После этого «Святой Петр» подошел к необитаемому острову Каяк, высадился на его берег — главным образом, чтобы пополнить запасы пресной воды. Правда, Беринг назвал этот остров в честь пророка Илии, Каяком его наречет лейтенант Иван Старичев, много позже, в 1826 году.

Моряки страдали от цинги и с трудом выдерживали суровые испытания плавания. Первой к острову причалила шлюпка Софрона Хитрова с 15 гребцами. Они без колебаний высыпали на берег, впервые за много дней почувствовали под ногами землю. Знаменитый натуралист, адъюнкт Георг Стеллер, отвечавший в экспедиции за научные исследования, 10 часов без устали бродил по острову, изучая его ландшафт и флору. Он успел описать 160 видов растений и сетовал, что слишком мало времени Беринг отвел ему на изучение острова Святого Илии.

После краткой стоянки Беринг направился вдоль берега на Запад. По пути моряки со «Святого Петра» открыли Евдокеевские острова, Алеутский хребет на Аляске, а на одном из островов наши моряки впервые встретились с алеутами, которые надолго станут главными союзниками русских на Аляске. Знакомство, к счастью, прошло мирно, если не считать небольшого инцидента. Один из соратников Беринга угостил наиболее общительного алеута чаркой водки. Тот в ужасе выплюнул «огненную воду» — и потом долго рассказывал собратьям о своих ощущениях от странного, явно колдовского напитка. Свое название этот остров получил в честь моряка Никиты Шумагина, первого участника легендарной экспедиции, умершего от цинги и похороненного на этой земле. Один из островов Беринг назвал в честь Чирикова, за судьбу которого тревожился.

Встреча русских с алеутами. Рисунок Свена Вакселя

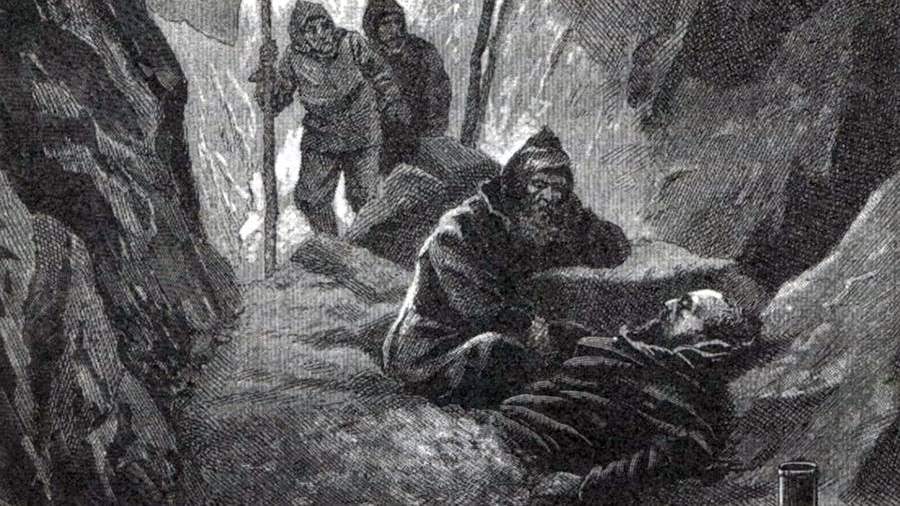

Беринг хотел перезимовать в России, но возвратиться на Камчатку великому путешественнику не удалось. Осенью «Святой Петр» почти потерял управление. Берингу удалось подойти к одному из островов, которые в будущем в его честь назовут Командорскими. На этом острове моряки стали готовиться к зимовке. Но цинга выкашивала команду: из 75 их оставалось меньше пяти десятков. Сам капитан-командор Витус Беринг скончался 6 декабря 1741 года.

Как Чириков открыл Америку

Плавание капитана Чирикова начиналось гораздо драматичнее, зато завершилось не в пример успешнее. Именно ему удалось достичь берегов Аляски 15 июля — на два дня раньше Беринга. «Святой Павел» приблизился к острову, который в наше время носит название Бейкера. Чириков послал на берег полтора десятка служивых людей в двух шлюпках. Увы, по-видимому, они погибли в стычках с местными жителями. А может быть, кто-то и остался жить среди аборигенов. Чириков долго ждал соратников, однако причалить к острову не решался. Две недели «Святой Павел» оставался у берегов Америки, а потом повернул назад.

Направившись к Алеутской цепи, Чириков и его моряки открыли еще несколько островов, среди них — Агатта, Алах, Умнах. Каждый из них капитан самостоятельно наносил на карту. В октябре герои вернулись в Петропавловск. Им удалось избежать сильных бурь и благополучно причалить к родной гавани. Весь поход от нынешнего Петропавловска до берегов Аляски и обратно составил около 9 тыс. км. И это в условиях, когда каждая верста давалась с кровью. Чириков, теряя силы, воодушевлял своих храбрецов.

Уже в Петропавловске, в своем отчете Чириков, страдавший от истощения и туберкулеза, утверждал: «В северной ширине в 55° 35 минутах получили землю, которую признаем без сомнения, что оная — часть Америки».

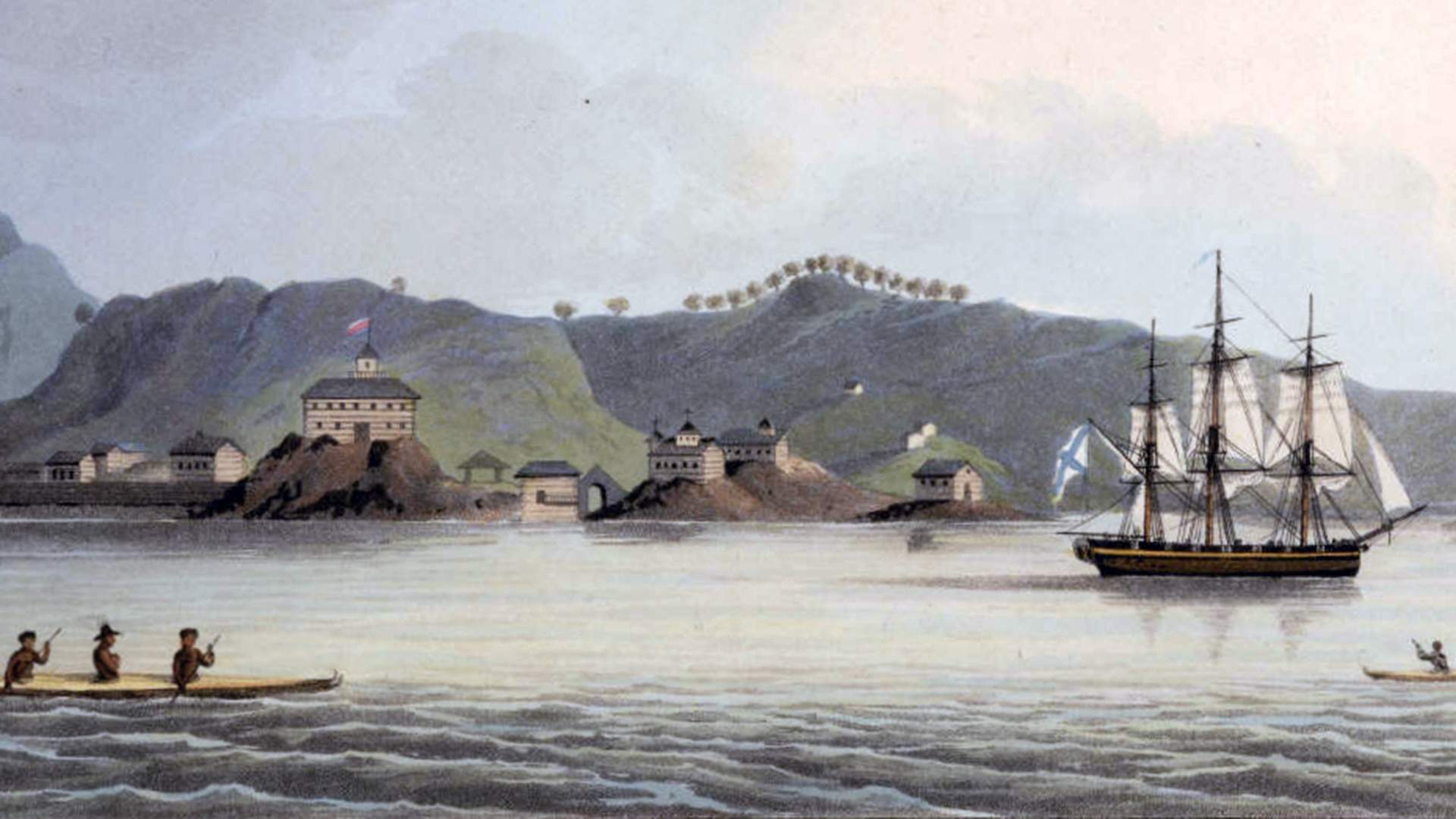

Поврежденные корабли экспедиции Витуса Беринга у одного из Алеутских островов

Ему по справедливости досталась честь первооткрывателя Аляски. После этого подвига Чириков прожил еще около семи лет. Закончил свои дни в 44 года, будучи начальником московской конторы Адмиралтейств-коллегии. Тот самый остров в Тихом океане, у берегов Аляски, до сих пор и навечно носит его имя. Его свершения вызывали восторг великого нашего просветителя Михаила Ломоносова, который настаивал на том, что именно Чириков прошел дальше других и был первым и утверждал, что память об этом свершении «надобна для чести нашей». Ломоносов не ошибался, такова историческая правда.

Кто пытался достичь Аляски до Беринга

Конечно, попытки найти Большую землю на границе Азии и Северной Америки предпринимались и прежде. Пройти туда на кораблях, на лодках, на собаках в XVII–XVIII веках было неимоверно трудной задачей. Возможно, первым из европейцев увидел аляскинскую землю славный казак-первопроходец Семён Дежнёв. В 1648 году он дошел до пролива, отделяющего Чукотку от Аляски. И, по одной из версий, бурей его отнесло на американскую землю. Это был первый, еще неосознанный, русский прорыв к Аляске. Но достаточно подробная челобитная Дежнёва много лет пылилась под сукном в якутском воеводстве, о ней не знали ни в Москве, ни в Петербурге, ни тем более на Западе. Поэтому Берингу и Чирикову пришлось заново, по существу, переоткрывать пролив. При этом их приоритет в научном описании островов и берегов Аляски бесспорен.

Смерть Витуса Беринга

Впрочем, мы редко вспоминаем, что сотни подданных России к тому времени уже бывали на Аляске и даже воевали с тамошними коренными жителями, на лодках добираясь до американских берегов. Они сражались за кочевья, за оленей, за новые берега для добычи рыбы. Некоторые аборигены русской Азии оставались на Аляске. Русские исследователи к тому времени получили смутную информацию о дальнем береге от чукотских и эвенкских вождей. Вражда между чукчами и аляскинскими эскимосами время от времени вспыхивала и позже.

Однажды Готфрид Вильгельм Лейбниц спросил Петра I: «А где предел вашей империи? Где заканчивается Евразия и начинается Америка? Существует ли сухопутная граница между материками?» Петр, уважавший великого ученого, смутился. Незадолго до смерти, в декабре 1724 года, первый русский император составил подробные инструкции Первой русской камчатской экспедиции. Это было уникальное предприятие. Впервые государство столь тщательно готовило дальний бросок землепроходцев. Руководил Первой Камчатской экспедицией всё тот же Витус Беринг. С ним вместе в поход отправился и молодой Чириков. Они совершили несколько плаваний с берегов Камчатки, но достичь американских берегов тогда не удалось.

Для европейцев Аляска оставалась землей загадочной: то ли полуостров на материк, то ли архипелаг, то ли вовсе мираж. Но и Беринг, и Чириков понимали, что нужно, несмотря на серьезнейшие климатические трудности, искать в том направлении.

Наконец, летом 1732 года подштурман Иван Федотов и геодезист Михаил Гвоздев снарядили и совершили смелый бросок к берегам Аляски на корабле «Святой Гавриил». Опытный мореплаватель Фёдоров был болен, ответственность за плавание в основном легла на плечи Гвоздева. Важную роль в команде играл архангельский помор Кондратий Мошков, потомственный мореход, опытный кормчий, побывавший во многих переделках. С ними отправились в путь четверо матросов, более 30 вооруженных служилых людей и толмач Егор Буслаев, знавший чукотский язык. Фёдоров и Гвоздев понимали, что путешествие может обернуться нападением на корабль — и основательно готовились к обороне.

Они отчалили от устья реки Камчатки, преодолели Берингов пролив, в районе мыса Дежнева пополнили запасы пресной воды. Оттуда направились на Восток и увидели сушу — в районе нынешнего мыса принца Уэлльского. Гвоздев рапортовал: «Августа 21 дня пополуночи в 3-м часу стал быть ветр, подняли якорь, парусы роспустили и пошли к Большой земле, и пришли ко оной земле, стали на якорь». На американскую землю они не высаживались, но увидели ее четко и многое записали. Безусловно, путешествие Гвоздева стало важным этапом в освоении Русской Америки: именно тогда европейцы получили первые сведения об Аляске. Эти моряки стали предтечами Беринга, Чирикова и их открытий.

Почему Аляску пришлось продать

Свершения Чирикова, Беринга, Гвоздева и Фёдорова не прошли даром, их открытия остались не только на страницах учебников географии. К концу XVIII века Аляска стала частью Российской империи и на бумаге, и на деле.

Полноценное, широкое освоение заснеженного полуострова началось в 1770-е годы. Крайне несправедливы слова популярной песни, в которой великую императрицу упрекают в утрате полуострова: «Екатерина, ты была неправа!». Как раз в екатерининские времена Аляска и стала настоящей русской землей. Там появлялись форпосты империи, казачьи поселения, там проводились метеорологические и географические исследования, там русские исследователи и воины изучали местных жителей, вместе с ними участвовали в промыслах, а иногда отражали атаки агрессивно настроенных индейских племен.

Спасение Романовых: иллюзия или упущенные возможности?

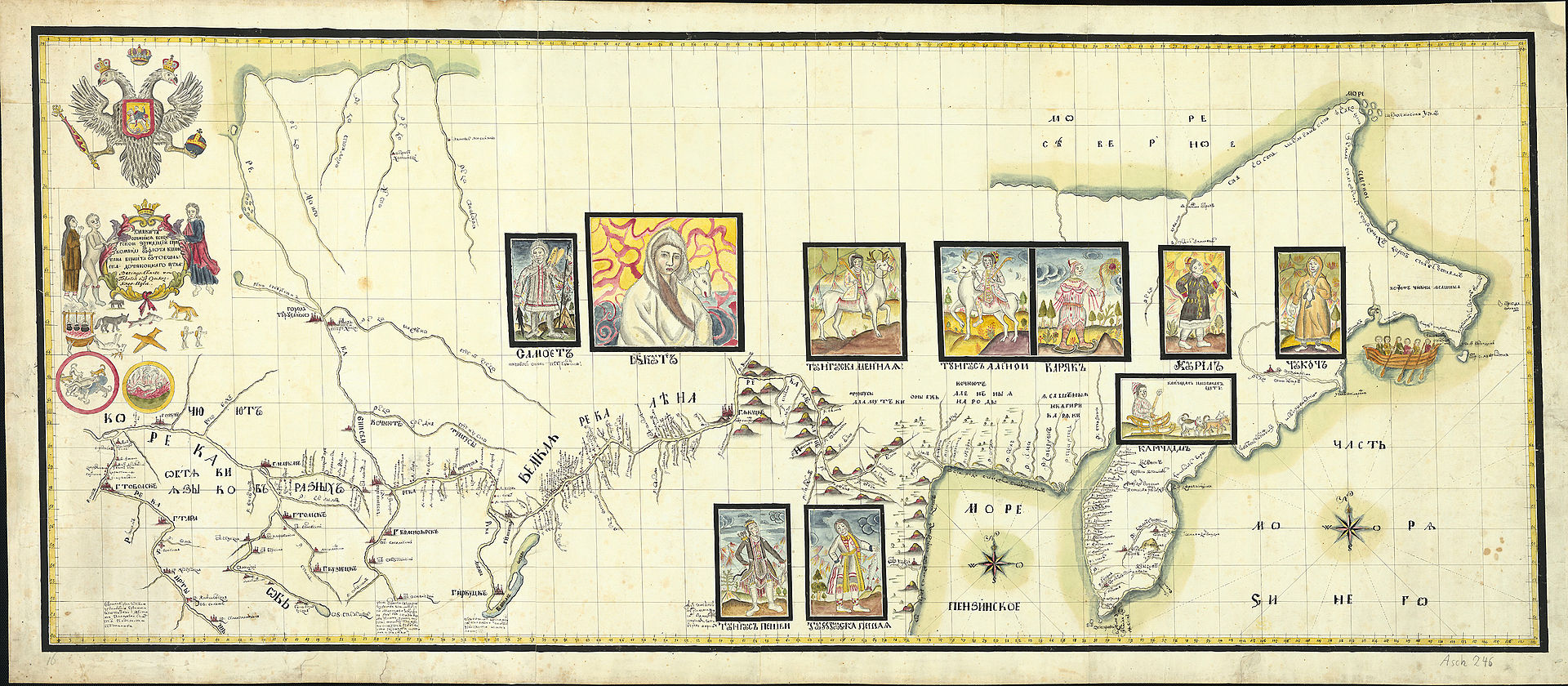

Экспедиции Беринга и Чирикова

Эта экспедиция составляла часть грандиозного предприятия — Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг., имевшей целью достижение не только Америки, но и Японии, описание всех северных берегов России вплоть до Архангельска. В инструкции Шпанбергу, который должен был ехать в Японию, говорилось о необходимости всеми мерами расположить к себе японцев, «дабы своею дружбой перемогать их застарелую азиатскую нелюдскость».

В 1741 г. вторая экспедиция Беринга-Чирикова исследовала часть побережья Аляски и несколько островов.

4 июня 1741 г. В. Беринг — начальник Второй Камчаткой экспедиции, и его заместитель Алексей Чириков, командуя двумя пакетботами «Св. Петр» и «Св. Павел», вышли в море из Авачинской губы, где был основан город Петропавловск. Суда направились на юго-восток в поисках «Земли Жуана да-Гамы», помещавшейся на некоторых картах XVIII в. между 46° и 50° северной широты. Потеряв больше недели и убедившись в отсутствии даже клочка суши в северной части Тихого океана, где они оказались первопроходцами, оба корабля взяли курс на северо-восток. 20 июня на море пал густой туман, и суда потеряли друг друга. Три дня Беринг на «Св. Петре» искал Чирикова, пройдя на юг около 400 км, потом двинулся на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска.

4 ноября волна прибила судно к неизвестному острову (впоследствии названному именем Беринга), где капитан-командор и многие члены экипажа умерли. Оставшиеся в живых 46 моряков провели тяжелую зиму, но построили из остатков пакетбота небольшое суденышко и 26 августа 1742 г., почти не пользуясь парусом, на веслах достигли Петропавловска, где их считали давно погибшими.

Счастливее был Чириков: он взял правильный курс и за сутки раньше Беринга пристал к материку Америка, но высланные на берег люди погибли и в октябре 1741 г., после больших лишений, но в общем благополучие Чириков вернулся в Петропавловск. Чириков рапортовал Адмиралтейств-Коллегии: «. в северной ширине в 55 градусов 36 минут получили землю, которую признаем без сумнения, что оная — часть Америки». В 1742 г. — неудачно — Чириков пытался вновь пройти в Америку, а Шпанберг в Японию. Но в 1743 г. по «высочайшему повелению» действия сибирских экспедиций были приостановлены и фактически закончились.

Вопрос был решен, но сейчас же заброшен. Результаты полученные не были опубликованы, хранились как величайшая тайна. Немногое отразилось на карте 1745 г., кое-что проникло в печать в научной литературе. Имена Беринга, Чирикова были неизвестны. Были неизвестны и эти экспедиции, и главные их результаты, достигнутые русскими людьми.

Академия наук в 1754 г. издала на французском языке карту Сибири, где были опубликованы результаты исследований Беринга и Чирикова и Великой Сибирской экспедиции. Через несколько лет, в 1758 г., Миллер в цельной картине восстановил всю коллективную работу русских землепроходцев-исследователей XVII и XVIII вв.

В то самое время, когда русское правительство бросало в архивы результаты экспедиции, уводило свои суда в тот момент, когда надо было взять результат работы, — в это время дело продолжалось само собой, инициативой частных русских людей-купцов и промышленников. Корабль Чирикова в 1741 г. вернулся с огромной добычей: на диких, малолюдных островах и берегах Северной Америки он открыл огромные нетронутые богатства пушных зверей. Кроме множества драгоценных мехов, его корабль привез 900 бобровых шкур.

Известия, привезенные Чириковым, возбудили на местах страсть к наживе и приключениям — океан не остановил движения русских предпринимателей на восток. Уже летом 1743 г. на маленьком судне «Капитон» сержант Нижнекамчатской команды Е. Басов на средства московского купца А. Серебренникова отплыл к Берингову острову.

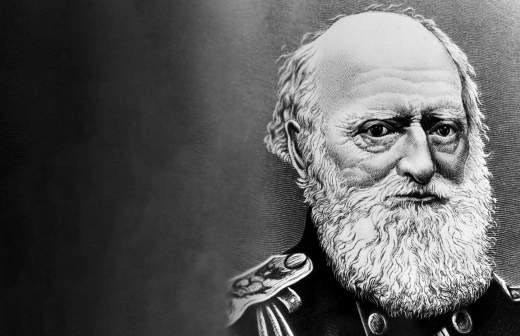

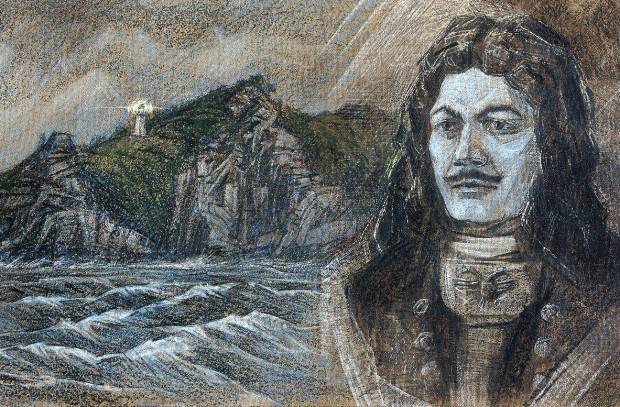

Алексей Чириков – великий русский мореплаватель

Капитан-командор Чириков известен как исследователь северо-западного побережья Северной Америки и человек, внесший большой вклад в освоение и укрепление Дальнего Востока

Годы учебы и преподавания

Алексей Ильич Чириков родился 13 (24) декабря 1703 года в Тульской земле в дворянской семье. Жил в Москве у своего дяди, в 12 лет поступил в Школу математических и навигационных наук – первое российское военно-морское учебное заведение.

В числе лучших учеников Чириков был переведен для продолжения обучения в Петербургскую морскую академию, помимо теории, академия большое место уделяла практике – астрономическим наблюдениям, кораблевождению, артиллерийской и стрельбе из мушкета, постановке парусов, такелажным работам. По окончании академии и производства в унтер-офицеры Алексей Ильич получил назначение на Балтийский флот, здесь он прослужил недолго, его назначили преподавателем в Морскую академию.

Как отличный специалист Чириков был включен в состав экспедиции Витуса Беринга, интересно, что руководство Академии, было против такого назначения, Академия теряла талантливого преподавателя, «гардемарин обучать было некому».

Экспедиция, организованная по указанию Петра I, ставила перед собой не только географические цели, но и геополитические – укрепление восточных рубежей России.

Чириков был назначен помощником Беринга, опытного мореплавателя, к тому времени уже двадцать лет состоявшему на службе у России.

Первая Камчатская экспедиция

Экспедиция выехала из Петербурга 25 января 1725 года, в Тобольске была сделана остановка, здесь заготовили канаты, пеньку, лес, и когда открылась речная навигация, отправились по Иртышу в путь. До Якутска экспедиция добиралась по рекам, частично по суше, а после Якутска – в основном пришлось идти по бездорожью.

В Якутске Чириков руководил отправкой грузов в Охотск, его журнал сохранил заметки о городе, по наблюдениям Алексея Ильича в городе находилось 300 русских дворов, а его окрестностях – 30 тысяч якутов-кочевников.

В Охотске было построено два бота «Фортуна» и «Святой Гавриил», на последнем Беринг, Чириков и другие члены экипажа числом 44 человека 13 июля 1728 года вышли в море. Чириков вел судовой журнал первой российской морской научной экспедиции, в нем записаны не только сведения о маршруте, но произведено описание обитателей моря, которые попадались на глаза путешественникам – киты, сивучи, моржи и т.д.

Во время плавания на карту были нанесены полуостров Камчатка, открыты Камчатский и Карагинский заливы с островом Карагинский, залив Креста, бухта Провидения и остров Святого Лаврентия. Карты, составленные Берингом и Чириковым, получили высокую оценку других путешественников, в частности Джеймса Кука.

Дойдя до 67° 24′ северной широты, Беринг стал держать совет с экипажем, как поступать дальше. Во время совета Чириков высказывался за продолжение экспедиции, он предлагал идти дальше, к устью Колымы. Но капитан экспедиции принял решение повернуть назад.

Одна из главных задач, поставленных перед экспедицией – выяснить, есть ли перешеек между Азией и Америкой, была выполнена. Открытие, произведенное русским мореплавателем Семёном Дежнёвым еще в 1648 году, но к тому времени позабытое, было подтверждено.

Впоследствии Ломоносов выразит сожаление, что Беринг развернул корабль, если бы он продолжил путь на восток, то очень скоро обнаружил бы берега Америки.

Но берегов Америки датский мореплаватель достигнет во время следующей экспедиции.

По возвращении в Нижнекамчатск команда занималась ремонтом бота и пополнением запасов продовольствия. В 1729 году Беринг и Чириков вернулись в Петербург, где Беринг держал доклад о результатах экспедиции. На основании доклада Сенат и Адмиралтейская коллегия приняли решение снарядить Вторую Камчатскую экспедицию.

Вторая Камчатская экспедиция

Задачами экспедиции были открытие морского пути в Америку, окончательное доказательство того, что Азия с Америкой разделены проливом, поиск удобных гаваней для создания в них военно-морских баз и исследование побережья Северного Ледовитого океана.

Вторая экспедиция, как и первая имела целью, не только географические задачи, ее программа включала совокупность мероприятий по включению народов, на открытых русскими путешественниками землях, в жизнь Российского государства.

Чиновники из Сената и Адмиралтейской коллегией составили план и инструкции для экспедиции, Чириков, ознакомившись с ними, внес в них замечания и предложения. Финальный вариант инструкций был принят с учетом его поправок.

Начальником всех экспедиционных отрядов был назначен Беринг, а Чириков – его первым помощником. Предварительная часть экспедиции проходила в тяжелых условиях, второй помощник Беринга Шпанберг, «пилил» бюджетные деньги, тратил их на собственные нужды, а свое служебное положение использовал для личного обогащения, местные власти также не спешили содействовать экспедиции, хотя имели соответствующие указания из Петербурга. В какое-то время проект из-за нехватки средств чуть было не свернули.

После трудного и долгого подготовительного периода экспедиция на построенных к тому времени ботах «Святой Петр» и «Святой Павел» 8 сентября 1740 года вышла к восточному побережью Камчатки.

Во время зимовки команда продолжила подготовку к предстоящей отправке к берегам Америки, параллельно Алексей Ильич занимался этнографическими и метеорологическими наблюдениями, сбором сведений о фауне и флоре, и исследованием геологических особенностей Камчатки.

4 июня 1741 года корабли вышли из Петропавловской гавани и направились к берегам Америки, 20 июня в условиях шторма и тумана, суда потеряли друг друга и «Святой Павел», которым командовал Чириков, продолжил свой путь один.

16 июля команда увидела землю: «В 2 часа пополудни впереди себя увидели землю, на которой горы высокие…», сейчас этот остров называется Бейкер.

На следующий день Чириков решил произвести разведку местности и отправил на сушу на ланг-боте десять человек во главе с Абрамом Дементьевым, но отряд к назначенному сроку не вернулся, как и второй, высадившийся на берег для поиска первого спустя несколько дней. Что произошло с 15 русскими моряками, неизвестно.

Положение оставшихся на корабле было довольно затруднительным, запасы воды и пищи подходили к концу, а высадится на берег не предоставлялось возможным, лодок на борту корабля больше не было, к тому же вся команда болела цингой. Поэтому было принято решение о возвращении в Петропавловск. Из 68 членов команды в Петропавловск вернулось лишь 49 человек.

В следующем году с целью отыскать пропавший корабль «Святой Петр» и команду Беринга, Чириков предпринял путешествие, но отыскать людей ему не удалось.

На обратном пути Чириков обнаружил остров, который нанес на карту остров и назвал Святым Иулианом (в этот день память мученика Иулиана Тарсийского, сейчас это остров Беринга), на котором и томилась экспедиция датчанина, но которую «Святой Павел» там не обнаружил.

Отчет об экспедиции вместе с картой Чириков направил в Петербург. Позже он принимал участие в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого океана.

Вернувшись в Петербург, возглавил Морскую академию. В сентябре 1747 года был переведен в Москву, где скончался от туберкулеза и последствий цинги, оставив много долгов. Алексей Ильич, отдавший 20 лет жизни на изучение Дальнего Востока, и очень много сделавший для Отечества, умер в большой нужде.

Благодаря таким твердым и кротким людям – «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5) современная Россия стала великой державой, раскинувшейся на 1/6 земного шара.