Беринг что открыл дата

Беринг Витус Ионассен

Витус Беринг родился в Дании в 1681 году. В 1703 году окончил Амстердамский морской кадетский корпус и вскоре поступил на службу на российский флот в чине подпоручика. В 1710 году был переведен в Азовскую флотилию, где участвовал в Прутском походе Петра I (1711). В 1712–1723 годах проходил службу на Балтике, где командовал различными судами. В 1724 году был уволен со службы по личной просьбе.

23 декабря 1724 года Петр I издал указ об организации экспедиции на Камчатку и дал распоряжение подыскать достойного офицера, который мог бы ее возглавить. Адмиралтейство предложило кандидатуру капитана Беринга, имевшего на тот момент определенный опыт. Царь с кандидатурой согласился, и Беринга вновь принимают на службу и присваивают звание капитана 1-го ранга.

Задачи, стоявшие перед экспедицией, лично расписал сам Петр I. Первая Камчатская экспедиция продолжалась пять лет (1725–1730). Беринг и его команда успешно справились с поставленными задачами. На карты были нанесены большие участки побережья Камчатки и Чукотки.

Обогнув Камчатку с юга, русские мореплаватели доказали, что Камчатка не соединяется с Японией, как полагали некоторые. Но самым главным открытием явилось то, что путешественники прошли проливом между Азией и Северной Америкой, который позже был назван Беринговым.

Позже экспедиция продвинулась к востоку от Камчатки более чем на 200 километров, были открыты Авачинский залив и Авачинская бухта. Экспедиция Беринга впервые выполнила съемку 3500 километров западного берега моря, впоследствии названного Беринговым.

В 1730 году он вернулся в Санкт-Петербург, где предоставил подробный отчет в Адмиралтейство. Чиновники морского ведомства к отчету отнеслись с недоверием. Тем не менее труд путешественников был достойно оценен. Витус Беринг получил чин капитан-командора и 1000 рублей деньгами.

После Первой Беринг предложил организовать новую, Вторую Камчатскую экспедицию с целью дальнейших исследований северо-восточных земель и нахождения восточного морского пути в Америку.

Его план был принят, и он возглавил Вторую Камчатскую (Великую Северную) экспедицию. Его заместителем был назначен А. Чириков.

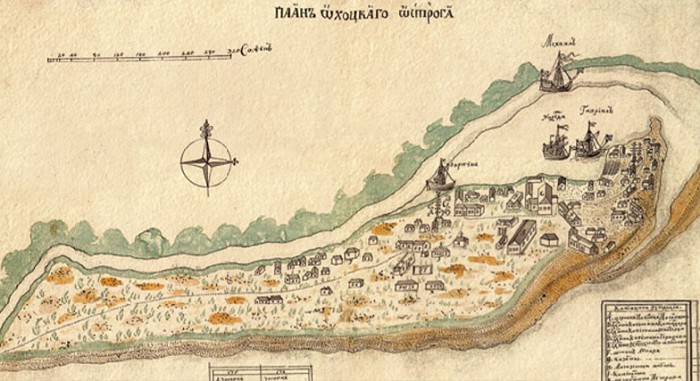

8 сентября 1740 года экспедиция на двух кораблях («Святой Петр» и «Святой Павел») вышла из Охотска, но, пока шли сборы, наступила осень, и отплытие к берегам Америки отложили до следующего года. Корабли встали на зимовку в бухте реки Авачи. Именно здесь Беринг заложил населенный пункт, который назвали в честь кораблей экспедиции. После зимовки в Петропавловске, 4 июня 1741 года, на двух пакетботах экспедиция Беринга и Чирикова отправилась от берегов Камчатки на юго-восток сначала в поисках мифической Земли Жуана да Гамы. Ее поиски успехов не принесли, и корабли взяли курс на северо-восток, но из-за плохой видимости разошлись. Несколько дней Беринг искал корабль Чирикова, но безрезультатно. Оставшись с одним кораблем, Беринг продолжил двигаться сначала на юг, а позднее на северо-восток, где подошел к берегам Аляски. Открытия омрачались обострившейся у Беринга сердечной болезнью.

Несмотря на плохое самочувствие капитана, путешественники продолжили исследования вдоль берегов Америки. В августе – сентябре были открыты остров Туманный (Чирикова), пять островов (Евдокеевские), снеговые горы (Алеутский хребет) на полуострове Аляска. На открытых островах Шумагина русские путешественники впервые встретились с алеутами. 4 ноября 1741 года корабль прибило к острову, на котором капитан-командор скончался 8 декабря. Здесь же от цинги умерло 14 человек экипажа. В дальнейшем остров был назван островом Беринга.

За 10 лет (с 1733 по 1743 год) отряды Второй Камчатской экспедиции нанесли на карту северное и восточное побережье России, внутренние территории Восточной Сибири, разведали пути в Америку и Японию, открыли побережье Северо-Западной Америки, острова Курильской и Алеутской гряд.

В 1991 году российско-датская экспедиция нашла на Командорских островах могилу великого мореплавателя. Профессор В. Звягин по черепу реконструировал истинный облик Беринга.

Именем капитана-командора Беринга названы море, пролив, остров, подводный каньон, река, озеро, ледник, залив, два мыса, исчезнувшая суша (Берингия), некогда соединявшая Азию с Северной Америкой, улица в городе Петропавловске-Камчатском.

Витус Беринг

Краткая биография

Витус Беринг (1681–1741) родился и вырос в Дании. Но вся его дальнейшая судьба была связана с Россией, где его именовали Иваном Ивановичем Берингом. Окончив морскую школу в Амстердаме, он приехал в Россию, где принимал участие во многих морских баталиях, дослужившись до звания капитан-командора. Руководил несколькими Камчатскими экспедициями, с его участием был основан город Петропавловск-Камчатский, в честь судов флотилии Беринга, носивших имена святых Петра и Павла.

Возглавлял экспедицию на крайний восток страны, с целью проследить, соединяются ли азиатские и американские побережья. В 1740 году корабли флотилии в условиях очень плохой видимости потеряли друг друга. Корабль «Святой Петр» под командованием самого Беринга был выброшен на берег неизвестного острова, где часть команды и сам капитан-командор умерли от лишений и болезней.

Великая северная экспедиция

Судьба Витуса Беринга удивительна. В 1720 г., в обстановке достаточной секретности были снаряжены Камчатские экспедиции, несмотря на то, что сам император Петр I дал распоряжение исследовать крайние рубежи государства. Парадоксально, но в то время даже те путешественники, которые бывали в краях, близких к Камчатке и Чукотке, не могли сказать точно, насколько велика страна, не было не только карт, но и более или менее точных описаний тех мест. Витус Беринг не вернулся из своей последней экспедиции. И хотя заслуги его перед его второй родиной были более чем высоки, лишь значительное время спустя после экспедиций его деяния получили справедливую оценку.

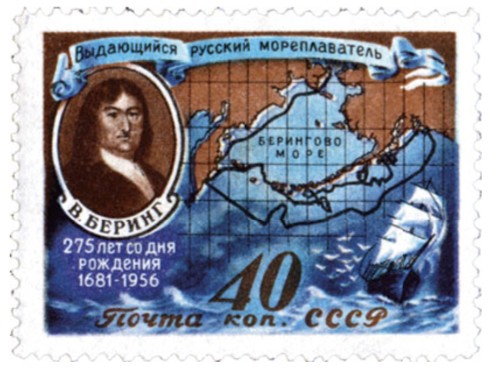

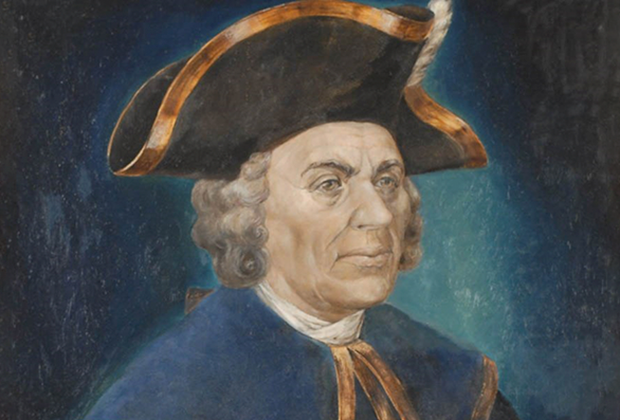

Кроме того, Витус Беринг многие годы был лишен даже своего истинного облика: долгое время его портретом считался портрет его родственника, практически полного тезки. Этот облик тиражировался и в учебниках, и в энциклопедиях, и на почтовых марках и монетах. В 1991 году на остров Беринга в архипелаге Командорских островов была отправлена экспедиция, которой удалось найти остатки корабля Беринга. Помимо многочисленных вещей, найденных на месте крушения, были обнаружены и могилы с останками моряков, и с помощью судебных медиков и антропологов был реконструирован настоящий облик Командора Беринга.

Петр I незадолго до своей кончины повелел «…плыть возле земли, которая идет на норд… искать, где оная сошлась с Америкой… и самим побывать на берегу… и, поставя на карту, приезжать сюда». Первая Камчатская экспедиция была завершена в 1730 году, и после возвращения с картами и описаниями камчатских земель, но без ответа на вопрос о проливе между великими частями света, Беринг попросил разрешения и денег на новую экспедицию, уже одновременно и более северную, и более восточную. На этот раз Академия наук снарядила значительное количество ученых, мастеровых, картографов… Начав свою деятельность в сибирском Тобольске, экспедиции пришлось на долгое время задержаться в Якутске для подготовки припасов и снаряжения. Только в 1740 году кораблям флотилии Беринга удалось отплыть из Охотска в сторону уже знакомой им Камчатки.

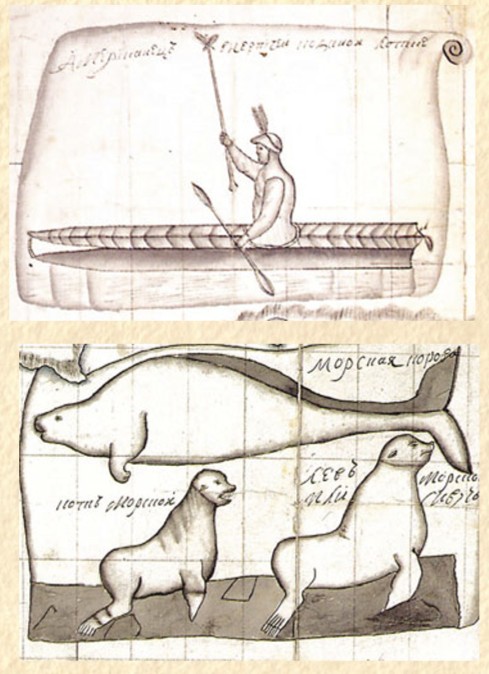

Пройдя ее восточным берегом, «Святой Петр» под командованием В. Беринга и «Святой Павел» под командованием А. Чирикова не обнаружили никакой «Земли Жуана-да-Гамы», обозначенной на картах. Один из участников экспедиции писал в своем дневнике о бессовестном обмане, в который они были введены неверной картой с обозначенной на ней мифической землей, в результате чего рисковали своими жизнями и добрым именем. Большое количество времени было потеряно на поиски и новые ориентиры в океане. Беринг и Чириков открыли гряду Алеутских островов, и некоторые члены экспедиции сошли на берег северо-западной территории Америки. В их числе был и член команды Георг Стеллер, который зарисовал и описал удивительное создание, увиденное им на побережье. Это существо было названо впоследствии «стеллеровой коровой», ныне, к сожалению, уничтоженной полностью.

Местное население островов впоследствии начали называть алеутами. Это были те самые «коренные американцы», которых встретили русские моряки. Часто видя на горизонте гористые острова, русские решали, что достигли американского материка, но остров проходил за островом, а большой суши так и не показалось. В условиях очень плохой погоды, когда рвались от ветра и штормов даже якорные канаты, корабли флотилии потеряли друг друга из виду. Корабль «Святой Павел» под командованием Алексея Чирикова повернул к Аляске и достиг ее побережья, укрывшись от непогоды. Через некоторое время Чириков прошел на своем корабле вдоль Алеутских островов и вернулся к Камчатке.

Корабль Беринга «Святой Петр» повернул к Камчатке в поисках гавани: начиналась полярная зима. Увидев берег, моряки решили, что перед ними Камчатское побережье. Но это были лишь необитаемые острова (впоследствии получившие название Командорских). Помощи было ждать неоткуда. Многие заболели цингой. В это время корабль Чирикова шел к Камчатке. Тщетно пытались его люди найти следы корабля Беринга. Они практически прошли мимо острова, на котором находились тогда еще живые члены экипажа «Святого Петра».

Больной, измученный болезнью и лишениями Беринг умер на острове 6 декабря 1741 года в возрасте 60 лет. Похоронив его и остальных умерших, оставшиеся в живых моряки перезимовали на острове, охотясь на морских коров и котиков, а через несколько месяцев из обломков «Святого Петра» и выброшенного на берег волнами леса соорудили небольшой корабль, на котором смогли доплыть до Камчатки только к апрелю 1742 года. Из всей большой экспедиции выжило только 45 человек.

Но Витуса Беринга все же ждала посмертная слава, хотя и спустя много лет. Знаменитый мореплаватель Джеймс Кук, который прошел путем Беринга несколько десятилетий позже, использовал его карты и описания и был поражен их точностью. Именно Кук предложил назвать пролив между Америкой и Азией Беринговым, в знак величайших заслуг «русского датчанина».

Вклад в географию

Экспедиция Беринга впервые в истории Российского государства сделала точные и подробные описания и карты самых крайних земель на северо-востоке, открыла гряду Алеутских островов, выяснила отсутствие мифической «земли Жуана-да-Гамы». Было доказано, что между Азиатской и Американской частями света есть морской пролив, который в честь первооткрывателя был назван Беринговым. В честь Беринга также названы Берингово море и Командорские острова (о. Беринга и о. Медный), на одном из которых он умер.

Из Витуса в Ивана Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки

Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных знаменитым путешественникам, землепроходцам и первооткрывателям. В предыдущем материале речь шла об испанце Эрнандо де Сото. Новый герой — российский капитан-командор датского происхождения Витус Беринг. Родившись на берегу фьорда, он с детства мечтал о мореходстве и спустя годы возглавил в России экспедиции такого масштаба, каких не было ни до, ни еще полвека после него.

На пути в империю

Долгие годы никто не знал, как в действительности выглядел Витус Ионассен Беринг. Мальчику, родившемуся третьим в семье церковного старосты Йонаса Свендсена и его жены Анны Педерсдаттер Беринг из древнего датского рода, дали имя умершего дальнего родственника. Путать мореплавателя с его тезкой, придворным летописцем, перестали лишь спустя десятки лет исследований, когда по черепу из захоронения реконструировали его реальный портрет.

Перемудрили историки и с днем рождения Беринга. Считалось, что он родился 12 августа 1681 года, но в церковных книгах при этом было указано, что 5 августа ребенка крестили в лютеранской церкви. Есть версия, что на самом деле датчанин появился на свет 2 августа, а 10 дней исследователи прибавили, думая, что речь идет о дате по старому стилю, хотя Дания на тот момент уже перешла на григорианский календарь.

Водная стихия завораживала будущего первооткрывателя с детства. И, видимо, неслучайно он появился на свет в портовом городе Хорсенс, раскинувшемся на берегу фьорда. Мальчик убегал в порт со школьных уроков ради того, чтобы пообщаться с моряками и услышать их рассказы о дальних морских странствиях. Окончив школу, 14-летний Беринг подался юнгой на голландский корабль и несколько лет провел в дальних плаваниях по Ост-Индии и Карибским островам. Юношей он окончательно решил связать свою судьбу с морем и, высадившись в Амстердаме, поступил в морской кадетский корпус.

В это время там по поручению императора Петра I находился русский адмирал норвежского происхождения Корнелиус Крюйс — он искал опытных моряков, чтобы пригласить их на службу. В 1704 году получивший офицерское звание Беринг поступил в чине подпоручика в российский военно-морской флот, переехал в Петербург и взял себе имя Иван. На родине он побывает еще однажды, спустя 10 лет, и больше никогда туда не вернется.

Лошадьми, лодками, собаками

Двадцать лет Беринг жил в бесконечных трудах и ожидании. На долю моряка выпало немало ответственных дел: под его руководством по воде доставлялся лес с берегов Невы к острову Котлин для возведения крепости Кронштадт, он командовал шнявами «Мункер» и «Таймалар», участвовал в войне с Турцией в составе Азовской флотилии, служил на Балтийском флоте во время Северной войны, перегнал в российскую столицу судно «Перл» из немецкого Гамбурга, а из Белого моря в Ревель вокруг Скандинавского полуострова — корабль «Селафаил», и, наконец, командовал крупнейшим на тот момент в стране трехпалубным 90-пушечным кораблем «Лесное».

Внезапно Беринг подал в отставку — несмотря на чин капитана 2-го ранга, награды и многочисленные заслуги. Есть мнение, что причиной тому была гордость — моряк все эти годы мечтал о звании капитана 1-го ранга, но назначения не дождался. Спустя пять месяцев мореход получил повеление Петра I вернуться на службу, а также — желанное повышение. За месяц до своей смерти император издал указ отправить экспедицию на Дальний Восток и собственноручно составил секретную инструкцию к путешествию.

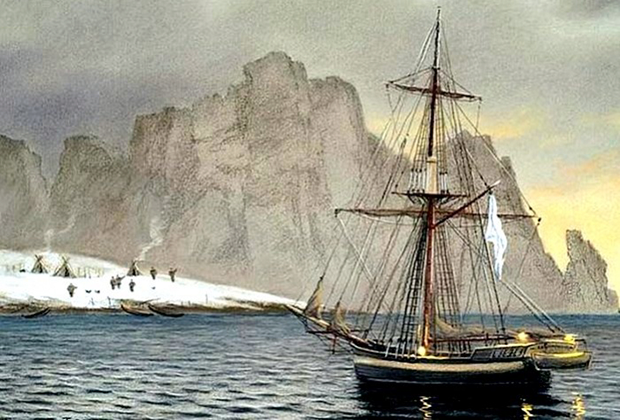

Бот «Святой Гавриил»

Морякам предстояло добраться до Камчатского полуострова, а затем отправиться вдоль берегов «земли, которая идет на норд», и отыскать пролив или перешеек между Азией и Северной Америкой. Первая Камчатская экспедиция под руководством Беринга с помощниками — морскими офицерами Алексеем Чириковым и Мартыном Шпанбергом, — а также геодезистами, штурманами и корабельных дел мастерами стартовала из Петербурга 24 января 1725 года и длилась пять лет.

Два года 34 исследователя шли через Сибирь до Охотска, сменяя лошадей лодками, и в конце концов добрались на собачьих упряжках до построенного для них бота «Святой Гавриил». На нем они за несколько месяцев обогнули берега Камчатки и Чукотки, зашли в пролив и убедились, что «нельзя Азии соединяться с Америкою». Плывя сквозь туман, экипаж подгоняемого северным ветром и окруженного китами бота открыл новые бухты и заливы. Миссию экспедиции сочли выполненной: другого материка на расстоянии двух сотен верст от камчатских земель обнаружено не было. Заручившись поддержкой остальных участников, боявшихся попасть во льды, Беринг развернул судно в столицу.

Билет в один конец: великая и ужасная экспедиция Витуса Беринга

Давние экспедиции мы воспринимаем как нечто романтическое. Знакомые с детства топонимы — Берингово море, Берингов пролив, остров Беринга — стали уютными образами. Рассматривая карты путешествий середины XVIII века, мы редко отдаём себе отчёт, что между основными точками маршрута — тысячи километров, чтобы преодолеть их требовались месяцы и годы. А цена географических открытий — это подчас предельные лишения, страдания и человеческие жизни.

В нынешнем очерке мы остановимся на важнейшей экспедиции Витуса Беринга — так называемой Второй Камчатской. Это был главный и трагический этап его биографии. Материалы, полученные в ходе той экспедиции, предопределили не только дальнейшие научные изыскания, но и во многом сам смысл русской истории.

В 14 лет Беринг записался в морской флот Нидерландов. Участвовал юнгой в плавании к берегам Ост-Индии. Страсть к морю, путешествиям и, вероятно, приключениям привела его в петровскую Россию. В начале XVIII века она была в глазах многих европейцев тем, чем стала позже Америка, — местом, где романтики и авантюристы мечтали реализовать свои амбиции. Ну и заработать, конечно.

img_2585_bering.jpg

Беринг попал в Россию, когда ему было 22 года. Служил на Балтийском флоте в годы Северной войны, на Азовском флоте командовал небольшим судном и успел поучаствовать в Русско-турецкой войне. Вернулся на Балтику. Был захвачен в плен шведскими каперами, с благословения своего правительства разбойничавшими на море. Бежал. Женился. В 1715 году последний раз повидал свою родную Данию, чтобы вернуться в Россию уже навсегда.

И хотя в 1720 году он уже капитан второго ранга, а под его началом — парусный линейный корабль, его амбициозная натура (говорят, что и жена) требует большего. Он демонстративно увольняется со службы, а потом вновь возвращается — но уже капитаном первого ранга на новый большой военный парусник «Селафаил».

Но это не предел мечтаний Беринга. И когда Пётр I задумывается об экспедициях на восток своих владений, Беринг оказывается именно тем человеком, кто поможет осуществить глобальный план правителя Российской империи.

Первая Камчатская экспедиция началась в 1724 году и длилась шесть лет, большая часть из которых ушла на переход через Сибирь. И несмотря на важные открытия, сделанные в ходе плавания, Беринг не достиг не только устья Колымы, но и северо-восточной оконечности Азии, повернув назад раньше. Он скорее угадал, что места, «где Азия сошлась с Америкой», не существует.

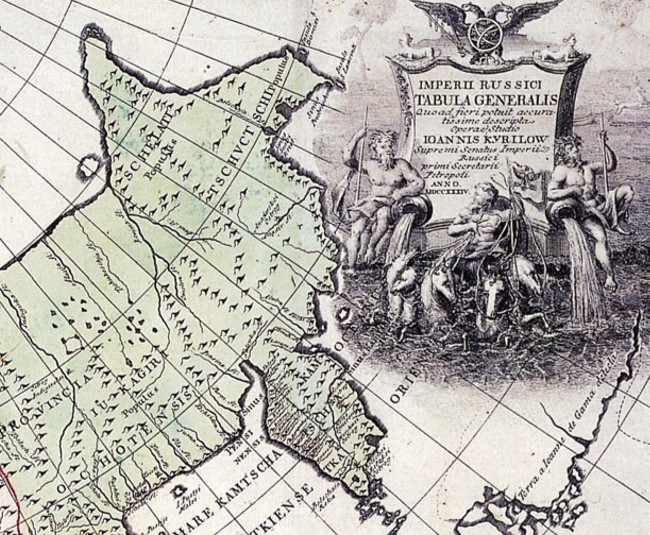

Но ведь в итоге он оказался прав. Пролив между двумя частями света означал, что имеется «северо-восточный проезд», свой русский путь в Тихий океан, Японию, Китай и Ост-Индию. И уж что точно последующие мореплаватели ставили в заслугу первой экспедиции Беринга — появились весьма достоверные на тот момент карты западного побережья моря, которое позже назовут Беринговым. Не забудем и про Сибирь. Экспедиция Беринга положила на карту 28 пунктов на тракте восточнее Тобольска. И главное — Российская империя получила свои осмысленные очертания на востоке.

7176.jpg

Возвратившись в столицу, Беринг сразу же предложил ещё более честолюбивые планы. И хотя Петра I уже не было в живых, проект Второй Камчатской экспедиции был поддержан. Впрочем, она была настолько грандиозна, что историография знает и другое её название — Великая Северная экспедиция. Ей надлежало исследовать арктическое побережье Сибири и Дальний Восток, чтобы понять, есть ли действительно путь из Архангельска в Тихий океан, исследовать Курильские острова и найти торговые пути в Японию, наконец, достичь-таки Америки.

При этом интересовало всё: география, геология, зоология, ботаника, этнография и, как мы бы сейчас непременно сказали, геополитика. Берингу предписывалось «везде сыскивать новых земель и островов и неподвластных, сколько можно в подданство приводить».

Это было настолько глобальное предприятие, колоссальные усилия и риски, что для наших современников близкой аналогией может быть разве что полёт на Марс и его колонизация. Путь в неведомое, и не исключено — лишь в один конец.

Новая экспедиция состояла из нескольких отрядов. Сам Беринг стал во главе из них, целью которого стала Америка.

Экспедиция началась в 1733 году. Из Петербурга в Сибирь отправилось около 500 человек. До Охотска с Берингом ехала и его жена Анна Кристина (или, как её на русский манер называли, Анна Матвеевна) и два их младших ребёнка — Антон и Аннушка, коим на момент начала экспедиции было два и три года. Двое старших — Йонас и Томас — оставили на попечение учителям в Ревеле.

Несколько лет ушло на то, чтобы пересечь Сибирь. Иногда приходилось прокладывать новые пути. Особенно тяжёлым стал переход зимой из Якутска в Охотск, где были построены два пакетбота — «Св. Пётр» и «Св. Павел», командовали которыми Витус Беринг и Алексей Чириков.

В 1740 году суда пересекли Охотское море и зашли в Авачинскую губу. Здесь заложили порт, в честь судов получивший название Петропавловск.

aleksandr_maksin_na_reyde_v_avachinskoy_gube-529129.jpg

Лишь 4 июня 1741 года «Св. Пётр» и «Св. Павел» вышли в море и отправились к Земле Хуана де Гама — как позже выяснилось, мифическому месту, нанесённому на карту французом Жозефом Делилем. Не найдя ничего, пакетботы взяли курс на северо-восток. Но вскоре потеряли друг друга в густом тумане и при сильном ветре. Как оказалось, навсегда.

16 июля «Св. Павел» Чирикова достиг Америки, предположительно, у современного острова Бейкер. К берегу был отправлен ялбот. И пропал. Через несколько дней капитан отправил к берегу ялик. Но и он не вернулся. Чириков сделал вывод, что туземцы с послами поступили «неприятельски»…

Пройдя вдоль берега 400 вёрст, было решено возвращаться. По пути отряд Чирикова открыл несколько островов Алеутской гряды и даже встретился с более миролюбивыми туземцами, коих одарил подарками.1

2560px-aleutian_sunset_4835731617.jpg

2 октября «Св. Павел» вернулся в Петропавловск. Экипаж, изначально состоявший из 75 человек, потерял 15 человек пропавших без вести, и ещё девять членов экипажа умерли от болезней.

Стеллер был крайне недоволен, что Беринг не позволил ему остаться на острове дольше. И даже подозревал командора в скептическом, если не сказать высокомерном отношении к учёному. Хотя есть и другое объяснение — осторожность и предусмотрительность Беринга. Море было неспокойно, что создавало риски для корабля.

21 июля экспедиция начала свой путь домой. Беринг, как и многие члены экипажа, страдал от цинги. Командование судном перешло к лейтенанту Свену Вакселю. Впоследствии он довольно подробно описал все те невзгоды, которые пришлось пережить экспедиции.

Путь «Св. Петра» лежал вдоль побережья Аляски и Алеутской гряды. 29 августа корабль стал на якорь меж двух островов. Теперь мы их знаем как Шумагинские, в честь первого умершего члена экипажа — матроса Шумагина. Здесь же произошла встреча с туземцами.

aleutian_islands_amo_2014135_lrg.jpg

В сентябре погода стала портиться. Тяжёлые тучи плотно спрятали солнце и звёзды, по которым можно было бы ориентироваться. Дождь, колючий ветер, один шторм сменялся другим.

Между тем экспедиция продолжалась и открыла ещё три острова: Св. Маркиана, Св. Стефана и Св. Авраама.

В октябре цинга стала буквально косить экипаж. У людей отнимались руки и ноги. Вдобавок запасы провизии подходили к концу. По словам Вакселя, корабль плыл «как кусок мёртвого дерева», почти без всякого управления, подгоняемый ветром и волнами. 24 октября выпал первый снег.

Земля, хоть какая-нибудь, виделась спасением. Уж если не Камчатка, то хотя бы место, где можно устроиться на зимовку.

А вокруг было лишь бушующее ледяное море.

Совершенно разбитый, уже почти не поднимавшийся с постели 60-летний Беринг как мог поддерживал веру своих людей в спасение. И это в тот момент, когда почти половина экипажа не могли стоять на ногах. А те, кто ещё мог, работали на пределе человеческих сил.

4 ноября на горизонте показалась земля. Даже те, кто не мог ходить, вылезали из своих укрытий, только бы увидеть сушу. Все надеялись, что это прекрасная, спасительная, родная Камчатка.

Пакетбот долго искал среди острых рифов место, где можно было бы приблизиться к берегу. В какой-то момент большая волна перебросила корабль через камни.

Высадка проходила долго. Как свидетельствует Ваксель, многие умирали, как только попадали на свежий воздух. Несколько человек скончалось в лодке, так и не ступив на берег, а несколько человек умерли вскоре после высадки. Непуганые песцы отгрызали покойникам руки и ноги, прежде чем удавалось похоронить их.

Беринга перенесли на носилках. На острове не росли деревья, но были песчаные ямы, которые стали укрытиями для измученных людей.

dmitriy_utkin_ostrov_beringa-567285_ostrov_beringa.jpg

Вскоре выяснилось, что земля, на которую высадился экипаж «Св. Петра», вовсе не Камчатка, а неизвестный необитаемый остров. Это было ударом для всех.

Капитан-командор чувствовал себя хуже с каждым днём. Он лежал в земляной яме, прикрытый сверху куском парусины. Ноги и руки отнялись. Ветер заносил нижнюю часть тела песком, а когда соратники пытались откапывать его, противился, говоря, что так ему теплее.

Беринг умер 8 декабря 1741 года на острове, который назвали его именем.

Ваксель вспоминал, что даже если бы все были здоровы и полны сил, то уже одной угрозы предстоящих жестоких ежедневных бедствий было бы достаточно, чтобы свести людей в могилу. Больные продолжали умирать один за другим. Покойники оставались лежать среди живых, поскольку сил убрать их, а тем более похоронить не было ни у кого.

Весной разбитый волнами «Св. Пётр» разобрали и соорудили из его деталей небольшое судно. 13 августа оно вышло в море, и спустя две недели остатки экипажа добрались до Петропавловска. Из 77 их осталось 46 человек.

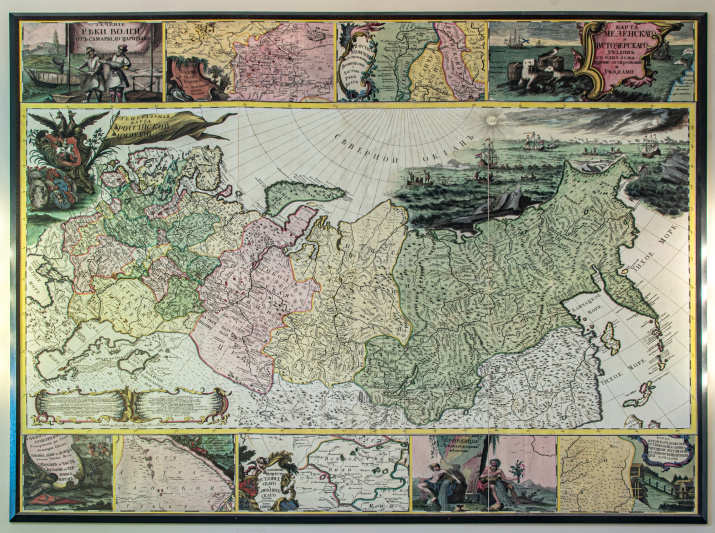

068.jpg

Если обобщить работу всех отрядов, участвовавших во Второй Камчатской экспедиции, то она принесла чрезвычайно важные научные, практические и политические результаты. Появилась «Карта Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам с частью вновь найденных чрез морское плавание западных американских берегов и острова Япона». Было положено начало системному научному изучению Сибири. От Волги до Камчатки созданы пункты наблюдений за метеоусловиями. Появился морской путь из России в Японию. Протянулись ниточки, которые в скором времени привяжут Аляску к Российской империи. Многие топонимы до сих пор несут в себе память о героях той экспедиции: море Лаптевых, остров Чирикова, мыс Челюскина. А имя Беринга, нанесённое на карту мира, деликатно даёт понять об интересах и влиянии России в этой части Тихого океана. Наконец, Северный морской путь и Арктика — пожалуй, одни из самых актуальных сюжетов XXI века.