Бдз что это в медицине

Бдз что это в медицине

Барнаульский дрожжевой завод

Братский древообробатывающий завод

балочный держатель замковый

блок дренажной защиты

блок дроссельной заслонки

база данных застрахованных

Полезное

Смотреть что такое «БДЗ» в других словарях:

БДЗ- — блок дренажной защиты в маркировке БДЗ Источник: http://www.exponet.ru/exhibitions/online/rosgasexpo2001/tsniiia.ru.html БДЗ например: БДЗ 50 Пример использования БДЗ 10 … Словарь сокращений и аббревиатур

БДЗ — балочный держатель замковый … Словарь сокращений русского языка

Ан-2 — Ан 2Р на лыжном шасс … Википедия

Су-25 — «Грач» Су 25 на выставке, 2008 год. Тип штурмовик Разработчик … Википедия

Ан-26 — ВВС Румынии, 2005 год … Википедия

Ан-34 — Ан 34 … Википедия

система — 4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей. Примечание 1 Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги. Примечание 2 На практике… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

система мониторинга — 2.19 система мониторинга: Совокупность процедур, процессов и ресурсов, необходимых для проведения мониторинга. Источник: ГОСТ Р 51705.1 2001: Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требо … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Бдз что это в медицине

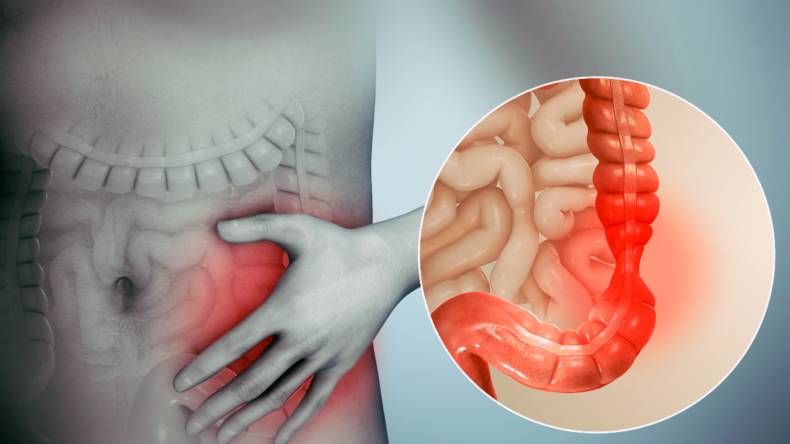

Ежегодно количество больных синдромом раздраженного кишечника становится всё больше, поэтому крайне важно знать, что такое СРК в гастроэнтерологии, как он появляется и лечится в современной медицине.

Данная статья поможет ознакомиться с основными особенностями этого заболевания:

Полный текст статьи:

Что это?

Синдром раздраженного кишечника подразумевает под собой симптомокомплекс функциональных расстройств в кишечнике, не являющиеся признаком органического поражения самого органа. Согласно официальным статистическим данным ВОЗ, около 10-20% населению планеты был установлен этот диагноз.

Средняя возрастная категория заболевших составляет от 25 до 45 лет, преобладают представители женского пола. Среди возможных этиологических факторов развития заболевания особое внимание уделяется частым стрессам, избыточному бактериальному росту, нерациональному и несбалансированному питанию, наличию вредных привычек (особенно употребление алкогольных напитков) и перенесенным кишечным инфекциям.

Симптомы

Как правило, СРК имеет яркую клиническую картину, однако он имеет множество схожих признаков с другими заболеваниями ЖКТ. При синдроме раздраженного кишечника наблюдается ноющая боль в области пупка и по ходу толстой кишки, усиливающаяся после приема пищи.

Больные отмечают, что боль стихает после акта дефекации и отхождения образовавшихся газов. Также частым явлением является расстройство стула с преобладанием диареи, которая возникает после употребления еды, предпочтительнее в утреннее и вечернее время суток. Помимо этого, пациенты отмечают наличие вздутия живота, запоров, тошноту с чувством переполненного желудка, общее недомогание и нарушение сна (частые бессонницы).

Диагностика и лечение

Диагноз СРК устанавливается на основании жалоб, анамнестических данных и диагностического обследования. В качестве диагностики используется общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, копрограмма, обзорная рентгенография органов брюшной полости с контрастированием при помощи сульфата бария, ирригоскопия и колоноскопия. Как правило, этих диагностических манипуляций достаточно для подтверждения диагноза. При наличии показаний этот спектр может быть расширен (УЗИ, КТ, МРТ и многое другое). Лечение заболевания проводится консервативно, посредством назначения лекарственных средств. Медикаментозная терапия состоит из:

Лист назначений и дозировка назначенных лекарственных препаратов составляется индивидуально для каждого пациента и зависит от ряда факторов: пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний в анамнезе, тяжесть состояния и многое другое. Помимо этого, обязательной составляющей успешного выздоровления является соблюдение диеты и нормализация режима питания. Для этого необходимо исключить газированные напитки, жирные блюда, алкогольные напитки, снизить суточное потребление свежих овощей и фруктов.

Нередко синдром раздраженного кишечника активируется после перенесенного стресса или сильного психоэмоционального напряжения. Поэтому больным настоятельно рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, а при наличии показаний обратиться к психотерапевту за профессиональной помощью.

Гипервентиляционный синдром и дисфункциональное дыхание

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях дыхания, относят 1871 год, когда Да Коста (Da Costa Jacob, 1833–1900), американский врач, принимавший участие в Гражданской войне США, применил термин «гипервентиляционый синдром» (ГВС) у пациентов с так называемым «солдатским сердцем». С тех пор для характеристики дыхательных расстройств предлагались различные альтернативные определения: «дыхательный невроз», «нейрореспираторная дистония», «респираторный синдром», «респираторная дискинезия», «идиопатическая гипервентиляция», «нейрореспираторный синдром», «неустойчивое дыхание» и др. Однако указанные термины не получили широкого признания. Они являются достаточно общими и не отражают особенностей нарушений дыхания у конкретного больного [4]. Перечисленные определения нередко связывают с понятием «непонятная одышка» (unexplained dyspnea).

ГВС встречается в 6–11% от числа пациентов общей практики. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:4, 1:5; чаще наблюдается в 30–40 лет, но возможно развитие в других возрастных группах, включая детей и пожилых. L. Lum (1987) подчеркивал, что «каждый врач в течение недели может встретить хотя бы одного больного с ГВС». Врачи различных специальностей — невропатологи, кардиологи, пульмонологи, психиатры — могут наблюдать у своих пациентов явления гипервентиляции. Острое течение ГВС встречается значительно реже, чем хроническое, и составляет лишь 1–2% от общего числа больных [2, 6, 7].

Причины развития ГВС довольно многочисленны. Это неврологические и психические расстройства, вегетативные нарушения, болезни органов дыхания, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, экзогенные и эндогенные интоксикации, лекарственные средства (салицилаты, метилксантины, β-агонисты, прогестерон) и др. Считается, что в 5% случаев ГВС имеет только органическую природу, в 60% случаев — только психогенную, в остальных — комбинации этих причин [6].

Важной особенностью развития ГВС является то обстоятельство, что если причины, являющиеся триггерными, устраняются, то гипервентиляция, которая уже не соответствует требованиям конкретной ситуации, сохраняется, сохраняется и гипокапния. Происходит стабилизация гипокапнических нарушений газообмена и формируется «порочный круг» ГВС, который начинает циркулировать автономно, и симптомы могут персистировать достаточно долго — феномен «махового колеса». Эти изменения реакции дыхания указывают на уязвимую систему контроля дыхания, которая не способна поддержать нормальное парциальное давление углекислого газа в крови (РСО2) и кислотно-щелочной гомеостаз [8, 9, 10, 11].

В основе развития клинических проявлений ГВС лежат гипокапнические нарушения газообмена [2, 3, 10]. Среди множества клинических проявлений ГВС одышка является ведущей жалобой и встречается практически в 100% случаев. Одышка может быть единственным клиническим проявлением, но чаще сочетается с другими симптомами.

Основные клинические проявления ГВС

Респираторные: одышка, вздохи, зевота, сухой кашель.

Общие: снижение трудоспособности, слабость, утомляемость, субфебрилитет.

Кардиальные: кардиалгия, экстрасистолия, тахикардия.

Психоэмоциональные: тревога, беспокойство, бессонница.

Гастроэнтерологические: дисфагия, боли в эпигастрии, сухость во рту, аэрофагия, запоры.

Неврологические: головокружение, обмороки, парестезии, тетания (редко).

Мышечные: мышечная боль, тремор.

Диагностика ГВС в первую очередь опирается на знание врачей самых различных специальностей об особенностях клинической картины ГВС. ГВС должен устанавливаться только после проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, протекающими с синдромом одышки. Полиморфизм клинических проявлений ГВС вызывает диагностические проблемы. Назначаются многочисленные обследования, дорогостоящие, ненужные, а иногда и опасные для больного. L. Lum (1987), обсуждая диагностические проблемы, называет среди врачебных ошибок бесполезные абдоминальные операции, операции на позвоночнике и других органах, инвазивные исследования, проводимые не без риска, и, что еще хуже, такие диагнозы, как эпилепсия и инфаркт миокарда. Взаимосвязи гипокапнии и ассоциированных с ней симптомов являются чрезвычайно сложными. Многие врачи при регистрации у больных низких значений РСО2 автоматически устанавливают диагноз ГВС, что является неправильным. Известно, что явления гипокапнии могут быть у больных рестриктивными легочными процессами, при лихорадочных состояниях, сердечной патологии, однако при этом «классических» гипокапнических жалоб может и не быть. И наоборот, так называемые гипокапнические жалобы, например тревога, одышка, парестезии и др., встречаются у пациентов с нормокапнией.

В практической медицине больной с ГВС — это пациент, предъявляющий жалобы на одышку, которая не соответствует данным объективного осмотра, показателям клинико-инструментальных исследований дыхания, с диспропорциональной, непонятной одышкой, субъективное восприятие которой является довольно тягостным. К сожалению, при отсутствии достоверных объяснений одышки больные обычно направляются для консультаций в различные лечебные учреждения. В конечном итоге они и формируют основной контингент альтернативной медицины, различных псевдоспециалистов «по тренировке правильного дыхания».

Исследование функции внешнего дыхания, имеющее важное значение в дифференциальной диагностике одышки, не помогает в верификации функциональных нарушений дыхания. Основным подтверждением ГВС служит выявление гипокапнических нарушений газообмена. Снижение РСО2 — прямое свидетельство альвеолярной гипервентиляции. Однако исходная гипокапния у больных с ГВС встречается не так часто. Поэтому в тех случаях, когда у пациента с предположительным ГВС в условиях покоя определяются нормальные значения углекислоты, рекомендуется определение изменений уровня СО2 при различных провокационных тестах. К «золотому стандарту» диагностики ГВС относят пробу с произвольной гипервентиляцией.

Департаментом пульмонологии университета г. Наймиген (Голландия) разработан Наймигенский опросник (Nijmegen questionnaire) для выявления физиологических показателей дизрегуляции вентиляции, сопоставимых с ГВС (табл.). Анкета содержит 16 пунктов, которые оцениваются по 5-балльной шкале (0 — никогда, 4 — очень часто). Минимальные и максимальные достижимые числа — 0 и 64 соответственно.

Данный опросник нашел свое применение прежде всего для скрининг-диагностики ГВС. Существует положение, согласно которому использование данного опросника позволяет корректно предсказывать ГВС в 90% от всех случаев [2, 12].

В последние годы в клиническую практику начинает внедряться понятие «дисфункциональное дыхание» (ДД). Приоритет внедрения термина принадлежит Ван Диксхорну (J. van Dixhoorn), который привел его в работе Hyperventilation and dysfunctional breathing (1997). Основанием для этого явилось понимание, что при функциональных нарушениях дыхания возможны различные изменения паттерна дыхания и значений РCO2, а не только гипокапнические расстройства, характерные для ГВС. ДД может проявляться также быстрым, аритмичным, поверхностным дыханием, частыми вздохами, преобладанием грудного типа дыхания.

Одной из сложных и дискуссионных проблем в пульмонологии является понимание взаимоотношений ГВС, ДД и бронхиальной астмы (БА) [15–18]. С. И. Овчаренко и др. (2002) у 22 из 80 больных БА выявили нарушения дыхания, соответствующие критериям ГВС. Сведений относительно встречаемости дисфункциональных нарушений дыхания при астме немного. Установлено, что среди лиц с диагнозом БА и по крайней мере с одним предписанием антиастматического препарата 29% имеют клинические признаки ДД [19]. Указывается, что ДД может усиливать симптомы БА и приводить к избыточному назначению лекарств.

Достаточно сложным является понимание механизмов развития дисфункциональных расстройств дыхания при БА; существует ряд предположений. К достаточно обоснованным факторам развития гипервентиляции относят тревожные расстройства. Использование больными бронходилататоров (β-2-агонисты, теофиллин), которые обладают эффектами стимуляции дыхания, также относят к факторам развития гипервентиляции. Обсуждается роль изменений перцепции одышки при БА. Анализ существующих проблем взаимосвязи ДД и БА провел M. Morgan (2002), представив следующие ключевые положения:

В зависимости от установления особенностей ДД должна осуществляться и программа лечения больных. При выявлении ГВС релаксирующие методы дыхательной гимнастики проводятся под руководством опытных инструкторов, назначаются β-адреноблокаторы, бензодиазепины [5, 22, 23]. При явлениях гиповентиляции — массаж дыхательных мышц, использование дыхательных тренажеров. Выявление ГВС при БА указывает на необходимость применения методов коррекции функциональных нарушений дыхания. Релаксирующие дыхательные упражнения за счет неспецифических механизмов дыхательного тренинга улучшают качество жизни у этих больных.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. Н. Абросимов, доктор медицинских наук, профессор

Рязанский ГМУ им. акад. И. П. Павлова, Рязань

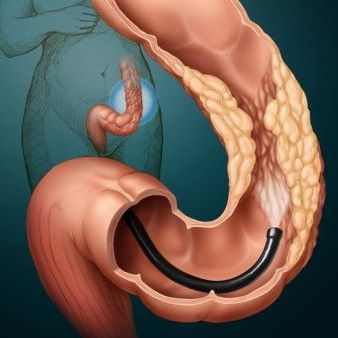

Комплексное лечение дисфункций большого дуоденального сосочка

Рассмотрены классификация, клиническая картина и клинические типы дисфункции большого дуоденального сосочка (БДС), методы диагностики, включая дифференциальную диагностику функциональных и органических поражений сфинктера БДС, и подходы к лечению.

An examination was provided on classification, clinical picture and clinical types of dysfunction of major duodenal papilla (MDP), the methods of diagnostics, including differential diagnostics of the functional and organic failures of sphincter MDP, and approaches to the treatment.

Дисфункции большого дуоденального сосочка (БДС) — функциональные заболевания, проявляющиеся нарушением механизмов расслабления и сокращения сфинктера Одди с преобладанием повышения тонуса и спазма (гипермоторная, гиперкинетическая) или расслабления и атонии (гипомоторная, гипокинетическая), без органических и воспалительных изменений, вызывающие нарушение поступления желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.

Дискинезия желчных протоков обычно возникает в результате нарушения нейрогуморальной регуляции механизмов расслабления и сокращения сфинктеров Одди, Мартынова–Люткенса и Мирицци. В одних случаях преобладают атония общего желчного протока и спазм сфинктера Одди вследствие повышения тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, в других — гипертония и гиперкинезия общего желчного протока при расслаблении упомянутого выше сфинктера, что связано с возбуждением блуждающего нерва. В клинической практике чаще встречается гипермоторная дискинезия. Причина — психогенное воздействие (эмоциональные перенапряжения, стрессы), нейроэндокринные расстройства, воспалительные заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки. Дисфункции БДС часто сочетаются с гипермоторными и гипомоторными дискинезиями желчного пузыря.

Классификация:

1. Дисфункция по гипертоническому типу:

2. Дисфункция по гипотоническому типу (недостаточность сфинктера Одди):

Клиника:

Клинические типы дисфункции БДС:

1. Билиарный (встречается чаще): характерны боли в эпигастрии и правом подреберье, иррадиирующие в спину, правую лопатку:

2. Панкреатический — боли в левом подреберье, иррадиируют в спину, уменьшаются при наклоне вперед, не отличаются от болей при остром панкреатите, могут сопровождаться повышением активности панкреатических ферментов при отсутствии причин (алкоголь, желчнокаменная болезнь):

3. Смешанный — боли в эпигастрии или опоясывающие, могут сочетаться с признаками как билиарного, так и панкреатического типа дисфункции.

Диагноз «гипертония сфинктера Одди» ставят в случаях, когда фаза закрытого сфинктера длится дольше 6 мин, а выделение желчи из общего желчного протока замедлено, прерывисто, иногда сопровождается сильной коликообразной болью в правом подреберье.

Недостаточность БДС — чаще всего бывает вторичной, у больных желчнокаменной болезнью, хроническим калькулезным холециститом, вследствие прохождения конкремента, воспаления поджелудочной железы, слизистой двенадцатиперстной кишки, при дуоденальной непроходимости. При дуоденальном зондировании сокращается фаза закрытого сфинктера Одди менее 1 мин или отмечается отсутствие фазы закрытия сфинктера, отсутствие тени желчного пузыря и протоков при холецистохолангиографии, заброс контрастного вещества в желчные протоки при рентгеноскопии желудка, наличие газа в желчных протоках, снижение показателей остаточного давления при холангиоманометрии, уменьшение времени поступления радиофармпрепарата в кишку менее 15–20 мин при гепатобилисцинтиграфии.

Диагностика

1. Трансабдоминальная ультрасонография. Ультразвуковой скрининговый метод обследования занимает ведущее место в диагностике дискинезий (табл.), позволяет с высокой точностью выявить:

Ультразвуковые признаки дискинезий:

2. Ультразвуковая холецистография. Дает возможность исследовать моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря в течение 1,5–2 часов от момента приема желчегонного завтрака до достижения первоначального объема. В норме через 30–40 мин после стимуляции желчный пузырь должен сократиться на 1/3–1/2 объема. Удлинение латентной фазы более 6 мин свидетельствует об усилении тонуса сфинктера Одди.

3. Динамическая гепатобилисцинтиграфия. Основана на регистрации временных показателей пассажа короткоживущих радионуклидов по билиарному тракту. Позволяет оценить поглотительно-выделительную функцию печени, накопительно-эвакуаторную функцию желчного пузыря (гипермоторная, гипомоторная), проходимость терминального отдела общего желчного протока, выявить обструкцию желчных путей, недостаточность, гипертонус, спазм сфинктера Одди, стеноз БДС, дифференцировать органические и функциональные нарушения при помощи пробы с Нитроглицерином или Церукалом. При гипертонусе сфинктера Одди отмечается замедление поступления препарата в двенадцатиперстную кишку после желчегонного завтрака. Этот метод наиболее точно позволяет установить тип дискинезии и степень функциональных нарушений.

4. Фракционное хроматическое дуоденальное зондирование. Дает информацию о:

5. Гастродуоденоскопия. Позволяет исключить органические поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, оценить состояние БДС, поступление желчи.

6. Эндоскопическая ультрасонография. Позволяет более четко визуализировать терминальный отдел общего желчного протока, БДС, головку поджелудочной железы, место впадения вирсунгова протока с целью диагностики конкрементов, дифференциальной диагностики органических поражений БДС и гипертонуса.

7. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Метод прямого контрастирования желчных путей, позволяет выявить наличие конкрементов, стеноз БДС, расширение желчных путей, произвести прямую манометрию сфинктера Одди, играет большое значение в дифференциальной диагностике органических и функциональных заболеваний.

8. Компьютерная томография. Позволяет выявить органическое поражение печени и поджелудочной железы.

9. Лабораторная диагностика. При первичных дисфункциях лабораторные анализы не имеют отклонений от нормы, что имеет значение для дифференциальной диагностики. Транзиторное повышение уровня трансаминаз и панкреатических ферментов может отмечаться после приступа при дисфункции сфинктера Одди.

Лечение

Основная цель — восстановление нормального оттока желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.

Основные принципы лечения:

1) нормализация процессов нейрогуморальной регуляции механизмов желчевыделения — лечение неврозов, психотерапия, устранение гормональных расстройств, конфликтных ситуаций, отдых, правильный режим питания;

2) лечение заболеваний органов брюшной полости, которые являются источником патологических рефлексов на мускулатуру желчного пузыря и желчных протоков;

3) лечение дискинезии, которое определяется ее формой;

4) устранение диспептических проявлений.

Лечение при гипертонической форме дискинезии

1. Устранение невротических расстройств, коррекция вегетативных нарушений:

4. Прокинетики: Церукал (метоклопрамид) — 10 мг 3 раза в сутки за 1 час до еды.

5. Одестон (гимекромон) — обладает спазмолитическим действием, расслабляет сфинктер желчного пузыря, желчных протоков и сфинктер Одди, не влияя на моторику желчного пузыря — 200–400 мг 3 раза в сутки в течение 2–3 недель.

Лечение при гипотонической форме дискинезии

2. Холеретики — стимулируют желчеобразовательную функцию печени:

3. Оказывающие спазмолитическое и желчегонное действие:

4. Холекинетики — повышают тонус желчного пузыря, снижают тонус желчных путей:

6. «Слепой тюбаж» — дуоденальное зондирование и дуоденальное промывание с теплой минеральной водой, введение 20% раствора сорбита, что уменьшает или устраняет спазм сфинктеров, усиливает отток желчи — 2 раза в неделю.

Одестон эффективен в случаях одновременного наличия гипомоторной дисфункции желчного пузыря и гипермоторной дисфункции сфинктера Одди. При сочетании гиперкинетической, нормокинетической дисфункции желчного пузыря и гиперкинетической дисфункции сфинктера Одди эффективность терапии Но-шпой достигает 70–100%. При сочетании гипокинетической дисфункции желчного пузыря и гиперкинетической сфинктера Одди показано назначение Церукала или Мотилиума, возможно в сочетании с Но-шпой. При сочетании гипермоторной дисфункции желчного пузыря и гипомоторной сфинктера Одди эффективно назначение экстракта артишоков 300 мг 3 раза в сутки.

Спазмолитики являются основным медикаментозным средством для лечения гипертонических, гиперкинетических дисфункций желчного пузыря и сфинктера Одди при остром болевом приступе и болях в межприступный период. Миотропные спазмолитики оказывают целенаправленное воздействие на гладкую мускулатуру всей желчевыводящей системы. Результаты многочисленных исследований показали, что дротаверин (Но-шпа) является препаратом выбора из группы миотропных спазмолитиков, позволяет купировать болевой синдром, восстановить проходимость пузырного протока и нормальный отток желчи в двенадцатиперстную кишку, устранить диспептические нарушения. Механизм действия — ингибирование фосфодиэстеразы, блокирование Ca2+-каналов и кальмодулина, блокирование Na+-каналов, в результате снижение тонуса гладкой мускулатуры желчного пузыря и желчных протоков. Лекарственные формы: для парентерального применения — ампулы 2 мл (40 мг) дротаверина, для приема внутрь — 1 таблетка препарата Но-Шпа (40 мг дротаверина), 1 таблетка препарата Но-Шпа форте (80 мг дротаверина).

Преимущества препарата Но-Шпа:

Таким образом, обзор результатов многочисленных клинических исследований свидетельствует, что Но-шпа является эффективным препаратом для быстрого купирования спазмов и болей при гипертонических, гиперкинетических формах дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди.

Литература

А. С. Воротынцев, кандидат медицинских наук, доцент

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России, Москва

Показания

Эндоскопическое обследование показано для диагностики заболеваний кишечника и своевременного их лечения. К нему следует прибегать в следующих случаях:

Ректороманоскопия позволяет выполнить осмотр слизистой оболочки кишечника на расстоянии 15-30 см от ануса, диагностировать патологии, сделать забор ткани и выполнить несложные операции. Аппаратное исследование также может выступать в качестве подготовительной процедуры перед другими медицинскими манипуляциями.

Возможные риски

Эндоскопическое обследование – абсолютно безопасный метод диагностики. Однако существуют некоторые противопоказания. Если у Вас диагностированы острые воспалительные процессы в области заднего прохода, лучше сделать РРС после стабилизации состояния. При остром парапроктите, глубоких трещинах, остром геморрое с тромбозом узлов не стоит прибегать к эндоскопическому обследованию прямой кишки.

Прямым противопоказанием к процедуре является тяжелое состояние пациента (выраженная сердечно-сосудистая недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, тяжелая степень дыхательной недостаточности). То есть случаи, когда риск нанесения ущерба здоровью превышает целесообразность проведения аппаратного осмотра.

Польза

Исследование проводится с профилактической, диагностической и лечебной целями. Чтобы вовремя выявить опухоль, полипы или другие образования, не допустить их развития, людям старше 40 лет рекомендуется 1 раз в год проходить обследование.

Если пациенту предстоит рентгенологическая томография толстой кишки, также предварительно рекомендуется сделать RRS. Многие незначительные, но серьезные изменения в кишечнике диагностируются исключительно эндоскопически.

Подготовка к ректороманоскопии

Перед проведением процедуры необходимо выполнить очистку кишечника. Также рекомендуется за 24-48 часов до обследования соблюдать диету (не употреблять фрукты, овощи и грубую пищу). Часто процедуру проводят только натощак. Для предварительной очистки кишечника выполняются клизмы (вечером накануне и утром в день обследования) или микроклизмы со слабительным эффектом (за 30-40 мин. до процедуры). Также могут применяться слабительные медикаменты.

Этапы

При проведении манипуляции пациент занимает коленно-локтевую позу или ложится на левый бок. Тубус обильно смазывается вазелином и вводится в прямую кишку на глубину 4-5 см. Для расправления складок слизистой в ректороманоскоп нагнетается воздух. При грамотном и внимательном поведении врача удается сделать RRS абсолютно безболезненно и нетравматично для пациента.

_500.gif)