Барколабовская икона божьей матери о чем молятся

БОРКОЛАБОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

|

| Борколабовская икона Божией Матери |

Икона Божией Матери «Борколабовская» [1], один из самых почитаемых образов Божией Матери в Восточной Белоруссии.

Описание

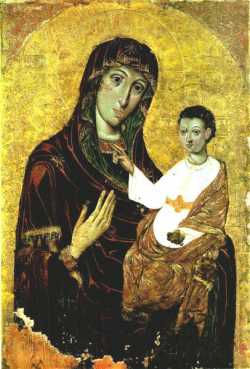

Божия Матерь изображена почти поколенно, облачена в темно-пурпурный мафорий, украшенный 3 золотыми ажурными звездами и золотой кружевной каймой с кистями, темно-зеленое платье имеет широкую жемчужную обнизь на горловине и поручах, золотой нимб гравирован лучистым сиянием. Лик Богородицы исполнен царственной красоты, благородства и скорби. Склонив голову к Божественному Младенцу, восседающему на Ее левой руке, высоко поднятой вверх правой рукой Она указывает на благословляющую десницу Сына. Младенец Христос, в белом хитоне-рубашке с отложным воротом, препоясанном красным кушаком, и охристо-красном гиматии с обильным золотым ассистом, слегка повернут к Богоматери, благословляет правой рукой, в левой руке держит свиток.

История

Согласно преданию, в 1650-х годах, во время военных действий царя Алексея Михайловича на территории Великого княжества Литовского, образ был взят русским войском в одном из храмов Центральной или Западной Белоруссии и находился у князя Пожарского. Когда войско в 1659 году подошло к стенам Борколабовского монастыря, обоз, в котором находился образ, недвижимо стал, и лошади, несмотря на усилия возничих, не могли тронуться с места. Тогда князь оставил икону Божией Матери в монастыре. Случилось это 11 июля и было увековечено ежегодным празднованием.

Борколабовская икона первоначально была помещена игуменией Фотинией в центре Вознесенской церкви монастыря, в следующую ночь икона чудесным образом переместилась к стене храма. В дальнейшем образ находился летом в Вознесенской церкви, а зимой в церкви во имя св. Иоанна Предтечи в особых высоких золоченых киотах, напротив клироса.

В 1882 году Вознесенский храм сгорел, но чудотворный образ, иконостас и утварь были спасены от пожара. В 1885 году была возведена монастырская Успенская каменная церковь, куда и была перенесена чудотворная икона.

К чудотворному образу в Борколабовский монастырь стекались паломники не только православного вероисповедания, но и униаты и католики. Образ прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 года.

В 1924 году Борколабовский монастырь закрыли. Святыню сохранили бывшие инокини монастыря.

В 1953 году перед праздником Пасхи чудотворный образ был принесен в церковь Святой Троицы в Быхове и помещен в специальный пристенный киот.

В 1979 году Н. Ф. Высоцкая провела реставрационное укрепление и атрибуцию иконы.

Чудотворная икона находилась в Свято-Троицком храме до 2010 года, когда была торжественно перенесена в храм Иоанна Предтечи возрождаемого Борколабовского монастыря.

Списки иконы

Сохранившиеся списки Борколабовской иконы можно увидеть в иконостасе церкви Святой Троицы Быхова, в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь и в Николаевском соборе Могилевского Никольского женского монастыря. Этот образ, написанный во 2-й половине XVIII века, имел вверху изображения ангелов (почти утрачены), коронующих Божию Матерь, и серебряный оклад (не сохранился), выполненный в 1781 году могилёвским ювелиром П. Слижиком. В церкви святого Онуфрия того же монастыря находится еще один список Борколабовской иконы, обретенный в 1992 году.

Использованные материалы

[1] Встречается также вариант написания Барколабовская

filaretuos

filaretuos

Реалии нашей жизни

Друзья и враги

Самая чтимая святыня Белоруссии. Барколабовская икона Богородицы

Её списки (копии) находятся во многих белорусских храмах, сама же святыня пребывала в Свято-Троицком храме города Быхова Могилёвской области, а 24-25 июля 2010 года состоялось историческое событие – чудотворная икона Божией Матери «Барколабовская» из г. Быхова в возрождаемый Свято-Вознесенский женский монастырь дер. Барколабово.

Некогда Барколабовская лавра была знаменита на всю Европу. В местечке Барколабово в 8 км севернее Быхова находился действующий женский монастырь в честь Вознесения Господня, основанный еще в 1641 г. Богданом Стеткевичем. В соборном храме монастыря хранилась чудотворная икона Божией Матери, получившая свое название по своему местонахождению.

Согласно преданию, в 50-х гг. XVII в., во время военных действий царя Алексея Михайловича на территории Великого княжества Литовского, образ был взят русским войском в одном из храмов Центральной или Западной Белоруссии. Когда войско в 1659 г. подошло к стенам Барколабовского монастыря, обоз, в котором находился образ, недвижимо стал и лошади, несмотря на усилия возничих, не могли тронуться с места. Тогда русское войско оставило икону Божией Матери в монастыре у игуменьи Фотинии (Киркоровны). Барколабовская икона первоначально была помещена игуменьей Фотинией в центре Вознесенской церкви монастыря, в следующую ночь икона чудесным образом переместилась к стене храма. В дальнейшем образ находился летом в Вознесенской церкви, а зимой в церкви во имя св. Иоанна Предтечи в особых высоких золоченых киотах, напротив клироса. В 1882 г. Вознесенский храм сгорел, но чудотворный образ, иконостас и утварь были спасены от пожара. В 1885 г. Была возведена монастырская Успенская каменная церковь, куда и была перенесена чудотворная икона.

На поклонение образу в Барколабовский монастырь стекались паломники не только православного вероисповедания, но и униаты и католики. Образ прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 г. У крестьянок Могилёвской губернии был известен обычай покупать в монастыре на храмовые праздники фигурки животных, сделанные из воска, и прикладывать их к Барколабовской иконе, затем фигурки приносились домой как знак помощи Божией Матери в сохранении домашних животных от болезней. В 1900 г. после крестного хода с образом прекратился падеж скота.

Чудотворная икона пережила все войны XVII — XVIII столетий и все гонения на религию, включая советские времена.

В 1924 г. Барколабовский монастырь закрыли. Святыню сохранили бывшие инокини монастыря. В 1953 г. перед праздником Пасхи чудотворный образ был принесен в церковь Св. Троицы в Быхове и помещен в специальный пристенный киот. В 1979 г. Н. Ф. Высоцкая провела реставрационное укрепление и атрибуцию иконы. Чудотворная икона находилась в Свято-Троицком храме до 2010 г., когда была торжественно перенесена в храм Иоанна Предтечи возрождаемого Барколабовского монастыря.

Этот образ является одним из самых почитаемых образов Божией Матери в Восточной Беларуси. Барколабовская Одигитрия, написанная темперой на хвойной основе с вызолоченным резным фоном, является одним величайших шедевров белорусской школы иконописи, и вместе с тем сохраняет выразительные черты его древне-византийского прообраза. Исследователи высказывают мнение, что образ создан на границе XVI — XVII столетий, или в 1-й половине XVII столетия в центрально-белорусском регионе (возможно в Слуцке). Иконография близка Иверской и Ильинской (Черниговской) иконам Божией Матери. Подобный извод, в основе которого, очевидно, лежало почитание Полоцкой Эфесско-Корсунской иконы Божией Матери — главной Богородичной святыни Белоруссии с середины XII в., был широко распространен в иконописи в центре и на юго-западе Белоруссии в первой половине — середине XVII в., о чем свидетельствует ряд сохранившихся произведений.

Особенности иконографии Барколабовской иконы: Божия Матерь изображена почти поколенно, облачена в темно-пурпурный мафорий, украшенный 3 золотыми ажурными звездами и золотой кружевной каймой с кистями, темно-зеленое платье имеет широкую жемчужную обнизь на горловине и поручах, золотой нимб гравирован лучистым сиянием. Лик Богородицы исполнен царственной красоты, благородства и скорби. Склонив голову к Младенцу, восседающему на Ее левой руке, высоко поднятой вверх правой рукой Она указывает на благословляющую десницу Сына. Младенец Христос, в белом хитоне-рубашке с отложным воротом, препоясанном красным кушаком, и охристо-красном гиматии с обильным золотым ассистом, слегка повернут к Богоматери, благословляет правой рукой, в левой руке держит свиток.

Существовало несколько списков Барколабовской иконы в самом монастыре и в храмах близлежащих городов и сел. Список из Барколабовского монастыря (не сохранился) имел живописные клейма с изображением чудес иконы. В приходской Михайловской церкви с. Барколабово особо почиталась двухсторонняя икона с образом Божией Матери на одной стороне и архангела Михаила — на другой (не сохранилась). Список, выполненный в начале ХХ в. художником Ореховым, находился в часовне на вокзале г. Могилёва.

Сохранившиеся списки Барколабовской иконы можно увидеть в иконостасе церкви Святой Троицы г. Быхова, в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь и в Николаевском соборе Могилевского Свято-Никольского женского монастыря. Этот образ, написанный во 2-й половине XVIII в., имел вверху изображения ангелов (почти утрачены), коронующих Божию Матерь, и серебряный оклад (не сохранился), выполненный в 1781 г. могилёвским ювелиром П. Слижиком. В церкви св. Онуфриятого же монастыря находится еще один список Барколабовской иконы, обретенный в 1992 г.

Уникальная история Барколабовской чудотворной иконы Божией Матери

Творящая чудеса

Сама выбрала место

Одним из главных чудес считается обретение чудотворной иконы монастырем. По преданию это случилось на 18-й год после его основания.

В 1659 году русский князь Иоанн Пожарский, младший сын Дмитрия Пожарского, возвращался после битвы. В обозе он вез икону Божией Матери. Когда войска проезжали мимо монастырских ворот, лошади остановились — никак не хотели сдвинуться с места. Князь вошел в монастырь к игуменье Фотинии и попросил ее забрать образ, ибо, предположил, хочет Матерь Божия здесь остаться. Матушка с сестрами до утра оставили икону посреди храма, думая, где ее поставить. Вернувшись утром, они обнаружили ее, стоящей с правой стороны от алтаря, — она сама нашла себе место.

Директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян рассказывает:

Всеми почитаемая

В 2017 году Сергей Жижиян, собирая материалы для своей кандидатской диссертации, проводил раскопки в деревне Глухи Быховского района. Там раньше стоял деревянный храм Николая Чудотворца, который в послевоенное время был разрушен.

С каждым годом растет поток паломников к иконе — просят ее об исцелении, об исполнении заветных желаний. Считается, что она лечит многие болезни, помогает при онкологии и бесплодии, в том числе мужском. В монастыре оставляют все больше благодарственных записей о святыне.

Вообще, в истории иконы тесно переплелись правда и вымысел. Ходит легенда, что во время гонения на церковь одна из монахинь, чтобы сохранить святыню, замуровала ее в стену.

Действительно, после революции храмы закрывались, не избежал этой участи и здешний монастырь, который закрыли в 1924 году. Возродился он не так давно — в 2008-м.

В 20-е годы прошлого века и позже на территории монастыря были старческий приют, туберкулезная больница, детский дом, пионерский лагерь. В действительности, как рассказала настоятельница Свято-Вознесенского женского монастыря игуменья Ангелина, никто икону не замуровывал. Монахини, изгнанные из своих келий и поселившиеся в окрестных селах, хранили ее в своих домах, передавая из рук в руки. Время от времени собирались вместе, молились. Хотя это и было в атеистические времена опасно.

Последней хранительнице этой иконы однажды было видение: она должна отдать святыню в церковь. В 1953 году она передала «расписное чудо» в Свято-Троицкий храм Быхова, единственный действующий на территории района в то время. Священника, принявшего дар, в наказание потом выслали из района, но сам образ трогать не стали.

Очевидное и невероятное

Территория монастыря благодаря Барколабовской иконе Божией Матери стала местом намоленным. В годы Великой Отечественной войны в Быховском районе шли кровопролитные бои. Однако монастырь гитлеровцы не тронули — и при наступлении, и при отступлении прошли мимо.

Во время взрыва на ЧАЭС радиация не пощадила и Быховский район, местами доходило до 15 кюри. Но территория монастыря оставалась чистой.

Настоятельница Свято-Вознесенского женского монастыря игуменья Ангелина рассказала еще о нескольких чудесах. Сохранилось предание, что во время Северной войны здесь остановился шведский военачальник, приказал монахиням выдать корма лошадям своего войска. Фактически он их ограбил — отобрал все зерно и сено. А к утру все кони умерли. Это так потрясло шведов, что и они стали поклоняться чудодейственной иконе.

В 1812 году при наступлении войска Наполеона ограбили монастырь, собирались поджечь его главный храм. Но перед тем в него зашли двое солдат. Один увидел на иконе подвеску и дотронулся до нее, чтобы сорвать. Неведомая сила подняла его в воздух, а затем опустила. Испугавшись, солдаты бросились наутек, храм поджигать не стали.

Когда икона хранилась у монахини Пелагеи в деревне Седич, спрятать ее было некуда: домик малюсенький. Так и висела святыня на видном месте за кроватью. Однажды в дом зашли атеисты-комсомольцы, но образ они не заметили.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной гитлеровцами территории Быховского района совершался крестный ход. С чудодейственной иконой прошли деревни Седич и Залохвенье, дошли до Барколабово. Потом в тех местах, по которым прошли со святыней, ни разу не разорвались бомбы, даже если туда и упали.

Лет пять назад в Москве тяжело заболела девочка Маша. Врачи уже не давали гарантии, что ее удастся спасти. А в Могилеве у малышки жила родственница Елена. Она во сне увидела столетнюю липовую аллею Свято-Вознесенского женского монастыря. Правда, на тот момент женщина не знала, где находится это место. На входе в аллею во сне стояли умершие мама, бабушка и свекровь. Мать держала в руке икону, говорила, что она поможет исцелить Машу. Первый раз Елена не придала значения видению. Но на следующую ночь повторилось то же самое. Тогда Елена отправилась в Никольский монастырь в Могилеве. Там просмотрела список икон и узнала эту, чудодейственную. В монастыре в Барколабово был заказан молебен, девочке отвезли воды, освященной у святого образа. Она стала выздоравливать. Конечно, никто не отрицает медицинских усилий. Но многие верят и в силу святынь: «По крайней мере, хуже от этой веры в спасение точно не будет».

Местные жители могут вспомнить еще множество чудес, произошедших с ними и их знакомыми благодаря святому образу. Но даже те, с кем ничего подобного пока не происходило, признают, что территория монастыря отличается благодатной атмосферой: словно замедляется ход времени и думается только о хорошем.

Сегодня храм радует своим великолепием и архитектурой, и особенно настенными росписями, которые выполнены в византийском стиле талантливым иконописцем Антонием Бельским: «Самыми плодотворными в работе были моменты, когда одновременно в храме шла служба, что создавало особую атмосферу, в которой творилось лучше всего». За роспись этого храма он стал лауреатом специальной премии Президента.

filaretuos

filaretuos

Реалии нашей жизни

Друзья и враги

БОРКОЛАБОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Барколабовская икона празднуется 24 июля, это чудотворный образ, получивший название по своему местонахождению в Борколабовском в честь Вознесения Господня женском монастыре в селе Борколабове Быховского р-на Могилёвской обл. в 8 км. от города Быхова (Республика Беларусь). Согласно преданию, записанному в XIX в. Барколабовская икона и была помещена в мон-ре в 1659 г. 11 июля, в день памяти Евфимии и св. равноап. кнгини Ольги. В 50-х гг. XVII в., во время военных действий царя Алексея Михайловича на территории Великого княжества Литовского, образ был взят рус. войском под предводительством князя Пожарского, вероятно в одном из храмов Центр. или Зап. Белоруссии. Когда войско в 1659 г. подошло к стенам Борколабовского мон-ря, обоз, в к-ром находился образ, недвижимо стал и лошади, несмотря на усилия возничих, не могли тронуться с места. Тогда русское войско оставило икону Божией Матери в мон-ре у игум. Фотинии (Киркоровны). Эти сведения о иконе носят легендарный характер.

Особенности иконографии в том, что Божия Матерь изображена почти поколенно, облачена в темно-пурпурный мафорий, украшенный 3 золотыми ажурными звездами и золотой кружевной каймой с кистями, темно-зеленое платье имеет широкую жемчужную обнизь на горловине и поручах, золотой нимб гравирован лучистым сиянием. Лик Богородицы исполнен царственной красоты, благородства и скорби. Склонив голову к Младенцу, восседающему на Ее левой руке, высоко поднятой вверх правой рукой Она указывает на благословляющую десницу Сына. Младенец Христос, в белом хитоне-рубашке с отложным воротом, препоясанном красным кушаком, и охристо-красном гиматии с обильным золотым ассистом, слегка повернут к Богоматери, благословляет правой рукой, в левой руке держит свиток.

Серебряный позолоченный оклад, который до сего дня НЕ СОХРАНИЛСЯ был украшен драгоценными камнями и жемчугом; в серебряной звезде подле ножек Богомладенца находились частицы мощей св. Евфросинии Полоцкой и св. Лонгина. Сохранились сведения о реставрации и частичной переделке оклада в 1868 г.

На поклонение образу в Борколабовский мон-рь стекались паломники не только православного вероисповедания, но и униаты и католики Белоруссии, Украины, Прибалтики и Польши. Образ прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 г. В 1900 г. прекратился падеж скота после крестного хода с образом. У крестьянок Могилёвской губернии был известен обычай покупать в мон-ре на храмовые праздники фигурки животных, сделанные из воска, и прикладывать их к чудотворной иконы, затем фигурки приносились домой как знак помощи Божией Матери в сохранении домашних животных от болезней.

Существовало несколько чудотворных списков с этой иконы.

Сегодня этот образ является одним из самых почитаемых образов Божией Матери в Восточной Беларуси.

Сам Барколабовский Вознесенский монастырь в котором хранилась икона, был построен в 1623 году Богданом Вильгельмовичем Станкевичем.

Литовским государственным деятелем, который являлся большим православным меценатом и основателем четырёх монастырей.

В 2010 году Барколабовская икона была перенесена из собора города Быхова в свой родной монастырь.

ВОТ КАК ОБ ЭТОМ 4 ГОДА НАЗАД ПИСАЛИ БЕЛОРУССКИЕ ГАЗЕТЫ.

В Быховском районе произошло историческое событие: знаменитая икона Барколабовской Божией Матери, которую народ чтит как чудотворную, возвращена в возрождающийся Свято-Вознесенский женский монастырь.

Москвичка увидела сон: ей привиделась бабушка и сказала, что Матерь Божья возвращается. «Погостила, а теперь домой». Женщина поняла, что речь идет об иконе Барколабовской Божьей Матери, с историей которой связана ее семья.

Бабушка после разорения советской властью древнего белорусского монастыря прятала вместе с людьми старинную икону. Ценность иконы была не только в ее почтенном возрасте (в этом году ей исполнился 351 год), а в ее чудотворности. Многие люди рассказывают об избавлении от болезней и несчастий после молитв Барколабовской Божьей Матери.

Но вот послание о возвращении москвичка поняла не сразу. Она знала, что после войны, в 1954 году, икону передали в Свято-Троицкую церковь в Быхове, где она и хранилась до последнего времени. Все разъяснилось, когда женщину пригласили принять участие в знаменательном событии: крестном ходе, который возвратит икону в монастырь у старого русла Днепра в деревне Барколабово Быховского района.

— Это волнующее событие для православных, — сказали в монастыре. — Ведь это единственная чудотворная икона, которая сохранилась в подлиннике через столетия, войны и революцию в Могилевской области.

Что ж, в Быхове совсем не хотели расставаться со своей любимой иконой.

— Эта икона не похожа на другие: она написана по-простому, но с особым умилением, — рассказала Елена. — Чувства трудно передать, но она мне легла на душу. Для всех людей я просила бы у нее божественной любви и мира в душе.

В престольный праздник Барколабовской Божьей Матери быховчане рассказывали о чудесах исцеления, просили у заступницы добра и здоровья. Но все же признавали, что Барколабово для иконы — справедливое место, и там ей будет хорошо.

Ведь именно в Барколабовском монастыре, согласно преданию, икона захотела сама остаться. В 1859 году князь Пожарский остановился в монастыре, но обоз так и не смог тронуться с места. Князь решил, что он должен оставить в дар монастырю прекрасный образ Божьей Матери.

В конце концов, решили верующие, Барколабово от Быхова — немногим больше десятка километров. Крестный ход буквально за несколько часов доставил Барколабовскую Божью Матерь домой.

24 июля в Быхов специально пришли паломники из Бобруйска и Могилева. Крестным ходом, который возглавило духовенство и представители местной власти, шли и молодые, и старые. Пожилые со слезами провожали икону, а молодые говорили, что хотят прикоснуться к истории своих предков.

Несмотря на жару, крестным ходом шли женщины с маленькими детьми, инвалиды на колясках, бабушки с велосипедами. Никому из них, кстати, не понадобилась медицинская помощь: медики говорили, что, вероятно, духовная крепость рождает физическую.

Барколабовскую икону Божьей Матери в монастыре встретили колокольным звоном. Паломники прошли по зеленой дорожке из свежей травы, украшенной цветами. В новом главном монастырском храме Иоанна Крестителя икону поместили в резной деревянный киот.

На следующий день после перенесения иконы в монастыре под открытым небом состоялась божественная литургия, в которой участвовали три епископа: архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Могилевский и Мстиславский Софроний. После все участники торжеств прошли в храм на поклон к чудотворной иконе.

— Она — наша гордость, — сказала одна из монахинь. — Матерь Божья возвращается в свою обитель. Тут еще недавно был пустырь, а сейчас храм есть. Православные сюда стремятся: тут место благодатное, намоленное.

Уже само возрождение монастыря люди считают настоящим чудом. Его строительство возглавила схиигуменья Антония, пожилая монахиня, родом из этих мест.

— Матерь Божья нас не оставляет, — уверена настоятельница. — Без нее на пустом месте мы бы не построили ничего. Я даже не хотела это дело начинать в силу своего возраста. Но мне сказали: мол, иди, возьмись, тогда и другие подойдут, помогут. Так и происходит: кажется, нет денег ни на что, но вдруг помощь приходит со стороны чудесным образом.

Теперь в Свято-Вознесенском монастыре живет чуть более десятка монахинь и послушниц. Было бы и больше, но нет жилья для них. Поэтому теперь, кроме росписи главного храма, у настоятельницы новая забота: построить жилой корпус.

— Мы просим покровительства Божьей Матери и молимся за всех православных людей, — сказала схиигуменья Антония.

Барколабовский монастырь был на протяжении сотен лет важным духовным и культурным центром Восточной Беларуси. Теперь тут пытаются возродить былую славу, и возвращение старинной чудотворной иконы — важный шаг на этом трудном и долгом пути.

Барколабовская Божия Матерь: От каких болезней души и тела избавляет

самый почитаемый и чудесный образ Восточной Беларуси

Сегодня православная церковь празднует честь наиболее почитаемой белорусской иконы — Божией Матери Барколабовской. И неслучайно торжество приходится на еще один памятный день, ведь 24 июля память равноапостольной Ольги, зачинательницы христианства на Руси.

Свое название Барколабовская икона Божией Матери носит по месту своего нахождения в честь Вознесения Господня женском монастыре в селе Борколабове Быховского района Могилёвской области. В его главной церкви и находится чудотворная икона Богоматери.

Интересна история монастыря. Как свидетельствуют хроники, название деревни Барколабово (или Боркулабово) происходит от имени ротмистра польского короля Августа Баркулаба Ивановича Корсака. Именно он в 1564 году основывает замок, а через четыре года строит две церкви.

После брака дочери Корсака Евы с князем Соломерецким деревня Барколабово становится культурным центром всего приднепровского края, ведь здесь приобретена известная во всей Речи Посполитой библиотека. У князя Соломерецкого в то время жили и работали домашними учителями Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицкий – известные ученые и общественные политические деятели. «Азбукой» и «Грамматикой» Лаврентия Зизания пользовались в школах Беларуси, Украины и Литвы. А самым авторитетным учебником по славянскому языку более двух столетий была «Грамматика» Мелетия Смотрицкого.

К слову сказать, селение знаменито еще и тем, что местный священник Фёдор Филипович является автором Баркулабовской летописи, которая охватывает события с 1563 до 1608 года. Главное место в ней занимают рассказы о деятельности казачества под руководством Северина Наливайко, отряды которого действовали на Украине и в Беларуси. В частности о сожжении Могилёва в 1595 году, массовых убийствах и ограблении местных жителей.

Через некоторое время княжна Елена Соломерицкая, вступив в брак с Богданом Стеткевичем договаривается с ним о строительстве женского монастыря. В 1641 году Стеткевич получает «разрешение на Барколабовский монастырь». И хотя княжна в скором времени умерла, муж осуществляет совместно данный обет.

Совсем скоро после сооружения главного храма в жизни обители произошло событие исключительного значения. Возвращаясь летом из Польши, князь Пожарский, не расстававшийся никогда в походах с особо чтимою им иконой Божией Матери, проезжал мимо вновь возникшего монастыря. Обоз, в котором находился образ, недвижимо стал и лошади, несмотря на усилия возничих, не могли тронуться с места. Поэтому икона была передана в монастырь и первоначально помещена в центре Вознесенской церкви, но в следующую ночь образ чудесным образом переместился к стене храма. В дальнейшем он находился летом в Вознесенской церкви, а зимой в церкви во имя Иоанна Предтечи в особых высоких золоченых киотах, напротив клироса.

В 1882 году Вознесенский храм сгорел, но чудотворный образ, иконостас и утварь были спасены от пожара. После 1920 года Барколабовский монастырь закрыли. Во время Великой Отечественной войны икону спрятали инокини монастыря (по другим устным сведениям, образ находился в часовне на железнодорожной станции Быхов). А в 1953 году перед праздником Пасхи чудотворный образ был принесен в храм Святой Троицы в Быхове и помещен в специальный пристенный киот.

Около 300 лет монастырь был важнейшим духовным и культурным центром Восточной Беларуси, оказывал большое влияние на жителей окрестных поселений. При монастыре действовала школа. В монастырском приюте содержались дети-сироты, здесь прививалась любовь к книгам, навыкам домашнего чтения, накапливались знания по земледелию, агрономии, селекции растений.

Известно, что у иконы был серебряный позолоченный оклад (не сохранился), украшенный драгоценными камнями и жемчугом, а в серебряной звезде подле ножек Богомладенца находились частицы мощей Святой Евфросинии Полоцкой и Святого Лонгина.

На поклонение образу в Борколабовский монастырь стекались паломники не только православного вероисповедания, но и униаты и католики. Образ прославился чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. А в 1900 году прекратился падеж скота после крестного хода с образом.

У крестьянок Могилёвской губернии был известен обычай покупать в монастыре на храмовые праздники фигурки животных, сделанные из воска, и прикладывать их к иконе, затем фигурки приносились домой как знак помощи Божией Матери в сохранении домашних животных от болезней.

Наибольшим чудом считается то, что образ пережил все войны 17-20 столетий. Этот образ является одним из самых почитаемых образов Божией Матери в Восточной Беларуси.

В последнее время многие верующие, особенно почитающие Борколабовскую Одигитрию, свидетельствуют об избавлении с ее помощью от онкологических и психических заболеваний, а также от болезней внутренних органов. А 24 июля 2000 года, в день памяти равноапостольной Ольги и чествования Ржецкой и Борколабовской икон Богородицы, на глазах верующих получил чудесное исцеление от болезни кисти руки один из прихожан.

filaretuos

filaretuos