Атласов и морозко что открыл

Владимир Васильевич Атласов — биография, Камчатская экспедиция, открытия и карта с маршрутом походов

Владимир Васильевич Атласов – известный русский землепроходец, казак, путешественник и первооткрыватель. Он знаменит своим освоением, исследованием и описанием Камчатского полуострова.

Детство и юность

Владимир Васильевич Атласов родился в семье якутского казака в 1661 году. О семье и ранних годах жизни Владимира подробной информации не сохранилось. Известно, что его предки были крестьянами, бежавшими за Урал. Ранние годы Владимира прошли в условиях постоянных скитаний с казаками-землепроходцами по сибирским тундрам. Это закалило его характер и привило терпеливость к разного рода лишениям.

Казалось, что дальнейшая судьба этого человека уже предопределена: бесконечное скитание по тундрам и борьба за выживание. Но, несмотря на тяжёлую жизнь, молодой человек решил, что приложит все свои силы и добьётся высокой должности, ведь он грамотный человек с сильным характером и прекрасной физической выносливостью.

Первые продвижения на службе

Владимир Васильевич начал свою службу на реках Алдан и Уда в 1682 году. Там он занимался сбором ясака. В 1692 году, проходя по востоку Чукотского полуострова, он сделал некоторые записи о Чукотке и Аляске, а также народах, обитавших там.

К 1695 году благодаря своему упорству он дослужился до должности пятидесятника и стал приказчиком Анадырского острога. Это достаточно высокая должность, но амбициозный мужчина не планировал останавливаться на этом. В его голове уже тогда возникла мысль о покорении новых земель.

Освоение Камчатки

Одним из главных достижений Владимира Васильевича Атласова стало освоение Камчатки в 1697-1698 годах. Стоит сказать, что Атласов не был первооткрывателем этого полуострова. Камчатка уже была известна и обозначена на некоторых чертежах, но при этом информации об этом месте было крайне мало.

Перед началом экспедиции казак Лука Морозко был отправлен на Камчатку, чтобы разведать места, с его помощью Владимир построил точный маршрут и спланировал весь ход этой нелёгкой операции. Позже, в 1697 году, Атласов, собрал отряд из 120 человек и подготовился к экспедиции. Также стоит отметить то, насколько нелегким для Владимира был этот поход. Для подготовки к нему Атласов набрал долгов, чтобы купить все необходимые припасы.

Весной отряд во главе с Атласовым отправился в поход на оленях на юг. По достижении Камчатки, отряд разделился на две части: первая во главе Луки Морозко направилась на восточное побережье, вторая во главе Владимира – на западный берег. После отряд соединился и направился далее по центральной части полуострова. Экспедиция окончилась на южном конце Камчатки.

В ходе экспедиции отряд обнаружил несколько поселений, враждовавших между собой. Владимир Васильевич тут же обдумал дальнейшую стратегию. Он объединился с одним из поселений, с помощью этого общими усилиями были захвачены остальные. Это придало походу завоевательный характер.

На пути отряд встретил немало трудностей. Одной из них стало то, что при переходе через реку на пути домой отряд лишился оленей. В результате не на чем было возвращаться, поэтому пришлось перезимовать там.

По итогу было захвачено четыре острога, основан новый острог и поставлен памятный крест у реки Канучь. Так же Атласову удалось собрать большое количество сведений о вулканах Камчатки. Помимо этого отряд Атласова взял в плен японца Дембея, от которого получил много полезной информации о Японии. Владимир привёз его в Россию. Так Дембей стал первым японцем, знавшим русский язык.

В 1700 гуду, прибыв в Якутск, он систематизировал всю информацию, собранную за время экспедиции. В своих записках он написал о растительном и животном мире полуострова, описал его климат, рельеф и многие другие характеристики. В это же время благодаря прошедшей экспедиции появилась первая карта Камчатки.

Владимир Атласов провёл в походах около пяти лет, пройдя невероятно большой путь. В связи с этим Александр Сергеевич Пушкин назвал его «Камчатским Ермаком».

Поездка в Москву

С отчётом, в котором содержались все сведения о Камчатке, Атласов направился к Петру Великому в 1700 году. В Москве он попал на официальный приём к царю, где тот принял географа с теплом и уважением, ведь труд, проделанный Владимиром, позволил начать освоение новых земель. За это Атласов получил чин казачьего главы и награду – 100 рублей.

Тюрьма и последние годы жизни

В августе 1701 года Владимира Васильевича посадили в тюрьму за нападение на судно купца, у которого он похитил дорогие ткани. Атласов провёл в тюремном заключении несколько лет, вплоть до 1706 года.

В 1706 году он вновь был послан на Камчатку, по дороге куда присвоил товары умершего купца, оставив за них те самые 100 рублей, которые получил в качестве награды. Потомки купца, которым должно было перейти наследство, подали жалобу на Атласова. К тому времени он уже успел выгодно продать все товары, поэтому под надзором был отправлен на реку Лену, чтобы вернуть их. Помимо этого, вследствие того, что на Владимира была возложена задача по усмирению взбунтовавшегося народа, он почувствовал власть и, воспользовавшись ею, настроил против себя население. Его действия были жестоки, поэтому против него взбунтовались даже подчинённые казаки.

В конечном итоге Владимир Атласов вновь оказался в тюрьме, лишившись чина. Спустя некоторое время, он бежал в Нижнекамчатск. Именно там он скрывался оставшуюся часть жизни. В процессе очередной перепалки с казаками он был убит в своём доме 1 февраля 1711 года.

Увековечивание памяти

Именем Владимира Васильевича Атласова названы остров, растение, бухта, вулкан и улица. А также на берегу одной из рек Камчатки в 1973 году была установлена стела.

Подведение итогов

О жизни этого великого человека можно сказать, что она была очень насыщена и наполнена множеством путешествий и приключений. Сам Владимир Васильевич отличался своей силой воли и храбростью. Его достижения – результат великого ума и жажды получения новых знаний и величия. Владимир Атласов – пример того, как человек, по-настоящему пожелавший стать великим, совершил самый настоящий подвиг.

Владимир Атласов: человек, покоривший Камчатку

К концу XVIII века русские подчинили себе практически все, неизвестные еще какое-то столетие назад, сибирские земли. Ценный пушной зверек на уже освоенных территориях истощался, добыча и поступления ясака падали. Это вынуждало двигаться дальше на восток. Одной из последних территорий, присоединенных к России из желания получить как можно больше «мягкой рухляди», была Камчатка. Во многом это была заслуга Владимира Атласова – еще одной яркой личности среди сибирских первопроходцев.

Спокойная жизнь

Первое время Атласов весьма отличался от других «сибирских конкистадоров». Уроженец Великого Устюга, он попал в Сибирь по стопам отца (тоже, кстати, Владимира Атласова), служившего на фронтире обычным казаком.

Иными словами, за меховыми Эльдорадо в неизведанные земли не рвался – и в Якутске было неплохо. Но в 1691 году, спустя почти 10 лет относительно спокойного проживания в крупном (по меркам времени и места) городе, все изменилось.

Анадырь

Незадолго до этого времени Атласов занимался нелегальными самогонщиками и живущими в окрестностях туземцами. Но в итоге превысил полномочия, спровоцировал поток жалоб, разбирательства и наказание. Показательно, что действовал он так не из корысти (что уже само по себе заслуживало внимания), а, скорее, из любви к мордобою и порядку – эдакий шериф, не особо разбирающийся в методах.

Как бы то ни было, спускать такое было нельзя, и Атласова публично выпороли, а потом отправили на Анадырь. Тамошнюю службу он начал с козырей – почти сразу поругался с приказчиком Анадырского острога, за что получил еще батогов. Но в 1695 году, спустя несколько лет службы и заведения дружеских отношений с нужными людьми, Атласов сам стал приказчиком.

За несколько лет до этого с Анадыря на Камчатку уже ходили небольшие русские отряды. Особенно удачным был поход Луки Морозко – в 1696 году он, взяв 15 казаков и 40 лояльных юкагиров, прошел почти до середины полуострова. Но в итоге развернулся – Камчатка оказалась плотно заселена неплохо, по сибирским меркам, организованными и вооруженными людьми.

Но зато меха там было хоть завались – Морозко вернулся с множеством шкурок, в том числе, и крайне ценной чернобурой лисы. Атласов почуял добычу, и стал собирать крупный поход.

Манящий полуостров

Атласов выдвинулся на Камчатку в самом начале 1697 года. У него было 124 человека – половина казаков и половина союзников-юкагиров. По меркам Анадыря и окрестностей это были крайне серьезные силы, с которыми можно было претендовать на полноценное подчинение края.

Перевалив через Корякское нагорье, Атласов разделил силы ровно наполовину. Отряд из 30 юкагиров и стольких же казаков под командованием Луки Морозко двинулся по восточному побережью, Атласов же выбрал себе западное. Это позволяло собирать больше ясака и подчинять больше земель.

Но все планы расстроили атласовские юкагиры, решившиеся напасть на русских. Это был не простой, бессмысленный и беспощадный, бунт – в случае успеха они планировали идти на ослабленный Анадырский острог, и захватить его.

Какое-то время все висело на волоске, но потерявшим 6 человек убитыми, большей частью израненым казакам, удалось укрепить обоз, и держаться до тех пор, пока на выручку не придет Морозко, к которому смогли послать гонца. Бунтовщики бежали – позже они будут партизанить на коммуникациях, нападая на анадырско-якутские конвои. Часть юкагиров осталась. Разъяренный Атласов всыпал им плетей, но идти дальше не стал – ему еще были нужны люди.

Оленьи бега

Теперь у него осталось 85 человек: 55 казаков и три десятка присмиревших юкагиров. Атласов разорял острожки отказывавшихся покориться коряков. Позже он наткнулся на поселения ительменов – у тех как раз в самом разгаре были внутренние свары. Часть туземцев перешла под русских сразу – другая, конфликтовавшая с первой, тянула время.

Перезимовав, Атласов решил всерьез взяться за колеблющихся ительменов, и пошел подчинять спокойных и громить непокорных. Но вскоре он отвлекся – случился корякский рейд, в результате которого неспокойные туземцы увели оленей у лояльных юкагиров.

Оставлять просто так эту выходку было нельзя – без транспорта союзники стали бы практически бесполезны. Поэтому Атласов рванул за коряками, догнать которых удалось только почти у самого Охотского моря. Последовала битва, ожидаемо закончившаяся разгромом похитителей и возвращением оленей.

Решив, что этого мало, Атласов двинулся в земли других коряков-оленеводов. До тех уже дошли слухи о неудаче соплеменников. Понимая, что встреча с разозленными русскими ничем хорошим не кончится, коряки снялись с насиженных мест и ушли. Но после длившейся целых полтора месяца погони были настигнуты и разбиты. Олени достались победителям.

Японское чудо

В процессе разорения туземных острожков казаки обнаружили пленного японца по имени Денбей. Бедняга служил на торговом судне, выполнявшем рутинное каботажное плаванье вдоль берегов Японии, но внезапный шторм унес посудину в открытое море. Японцев долго мотало по волнам, пока не выбросило на камчатские берега. Денбей был последним выжившим из команды и крайне обрадовался русским. Атласов тоже смекнул, что к чему: японец владел грамотой и мог много что поведать.

Поэтому Денбея взяли с собой и позже доставили в Москву. Там он увиделся с самим царем Петром, наказавшим гостю организовать обучение японскому языку и составлять словари с пособиями. Этим Денбей и занимался до самого конца жизни, наступившего, как считается, где-то в районе 1710-х годов.

Триумф

Перезимовав еще раз, Атласов решил возвращаться в Анадырь. Не всем воинством – всё-таки всё планировалось как полноценное завоевание, а не обычный, пусть и крупный рейд. Поэтому он разделил свои силы на части, и занял ими два укрепленных зимовья, а сам 17-ю казаками, богатой соболиной казной и 30-ю юкагирами двинулся в Анадырский острог.

По пути – какой сюрприз! – произошло очередное предательство юкагиров. Наученные горьким опытом русские были настороже и отбили атаку. Туземцы скрылись. После этого отряд продолжил путь, благополучно дойдя до Анадыря.

В 1701-м Атласов прибыл в Москву, представив царю подробный отчет о Камчатке. У него не получилось закрепиться на полуострове – оставленные там отряды вскоре были перебиты хитрыми туземцами. Но Атласову удалось нечто более важное. Благодаря ему и действенным аргументам в виде множества соболиных шкур о Камчатке заговорили в Москве. И взялись за нее всерьез. На полуостров хлынули казаки и служилые люди, вскорости заставившие туземцев крепко пожалеть обо всех своих «хитрых планах».

Ангарский инцидент

По дороге обратно на Камчатку Атласов попал в неприятную историю – его казаки ограбили купеческий караван, шедший по Ангаре. Времени прошло много, информации дошло мало – в основном только челобитные и отрывочные материалы следствия. Поэтому среди исследователей единства трактовки нет.

Согласно одной версии, Атласов (как и многие казаки времен покорения Сибири) просто грабил все, до чего мог дотянуться – и везущие дорогие товары купцы были тут самым лакомым пирогом. И ангарский караван с китайским шелком тут далеко не единственное, что пострадало – остальных просто резали, и концы в воду.

Другая же точка зрения состоит в том, что Атласов наткнулся на имущество уже умершего самостоятельно купца. Мало того, взял товаров только на сумму, положенную ему от царя за свои камчатские приключения, и под расписку. А уж потом наследники торговца написали челобитных, подкупили свидетелей, в общем, завалили следствие кипами вранья и «дезы».

Как бы то ни было, несколько лет Атласов провел в заключении в Якутске. Но к 1707-му его вновь отправили приказчиком на Камчатку – то ли потому, что следствие установило невиновность, то ли оттого, что на полуострове срочно требовались опытные и решительные командиры.

Второе пришествие и гибель

В таких условиях дисциплина была важнее всего – и Атласов ее нещадно насаждал. Привыкшие к вольнице казаки взбунтовались – Атласова посадили в тюрьму, параллельно принявшись строить челобитные в Москву. Покоритель Камчатки не растерялся и бежал. Но он так и не смог вернуть себе контроль над полуостровом. Несколько лет спустя после начала бунта, в 1711 году, он все же попался находящимся в то время на пике мятежникам и был убит – зачинщики боялись решительности и авторитета Атласова, которые могли сыграть против них в будущем.

Несколько лет спустя Россия все же наведет порядок на полуострове, разобравшись как с мятежом, так и с неспокойным местным населением. Но все это произойдет уже без Владимира Атласова – человека, с чьих действий все и началось.

Камчатская Одиссея атамана Атласова

Как казаки Камчатку воевали

Биография казацкого атамана Владимира Атласова, завоевавшего в тяжелых боях с ительменами и коряками полуостров Камчатку, способна превзойти по динамике сюжета самую бурную биографию любого из конкистадоров или покорителей Дикого Запада. За каких-нибудь два с половиной года Атласов присоединил к владениям Московской Руси богатейшие земли, превышающие по площади в два с половиной раза территорию современной Франции. Гибель «камчатского Ермака», как назвал казацкого первопроходца поэт Александр Пушкин, была предопределена не его военным поражением, а бездарным администрированием воеводства Якутского острога.

Подвиг атамана Камчатого

В петербургской России весь ХVIII и половину ХIХ века было как-то не принято изучать национальное историческое наследие Сибири и Дальнего Востока. Если этим благородным делом и пытались заниматься, то делали это, как ни странно, либо этнические немцы, либо украинцы (называемые в то время малороссами), либо ссыльные в Сибирь русские дворяне, набравшиеся, наконец, от пребывания в имперских кандалах «русского духа».

Ситуация с изучением исторического наследия Русской Азии начинает существенно меняться в позитивную сторону только во второй половине ХIХ века. Именно в этот период в научный оборот попадает колоссальная по значимости информация из документов Разрядного и Сибирского приказов Московии конца ХVI — первой половины ХVII вв.

Огромную часть работы по раскрытию для научной мысли аутентичных исторических источников поздней Московии сделал историк-архивариус Николай Николаевич Оглоблин, потомок запорожского полковника Степана Оглобли. Получив образование в Киевской духовной академии и археологическом институте, Николай Оглоблин переезжает в Москву и без малого четверть века трудится над составлением описей-обозрений старинных документов Разрядного и Сибирского приказов.

Преимущественно благодаря трудам Николая Оглоблина, издавшего в 1894 году книгу «К биографии Владимира Атласова» — первое исследование нелегкой судьбы камчатского атамана, мы имеем более-менее подробные представления о том, как шло завоевание «землицы камчатской».

О начальной биографии Владимира Атласова известно немного. У разных исследователей называются не только разные даты рождения великого казака, но и разные его отчества — Тимофеевич, Васильевич и Владимирович. За подлинно достоверный факт можно признать, по-видимому, только его донское казацкое происхождение. Атласов родился близ Якутского острога, который был населен во второй половине ХVII века казаками, вышедшими преимущественно с Дона.

Казаки рано взрослели: уже в двадцать с небольшим лет Владимир Атласов стал ходить с казацкими отрядами в ясачные и промысловые рейды на побережье Охотского моря. С 1682 по 1688 гг. будущий первопроходец Камчатки побывал в военных экспедициях несколько раз.

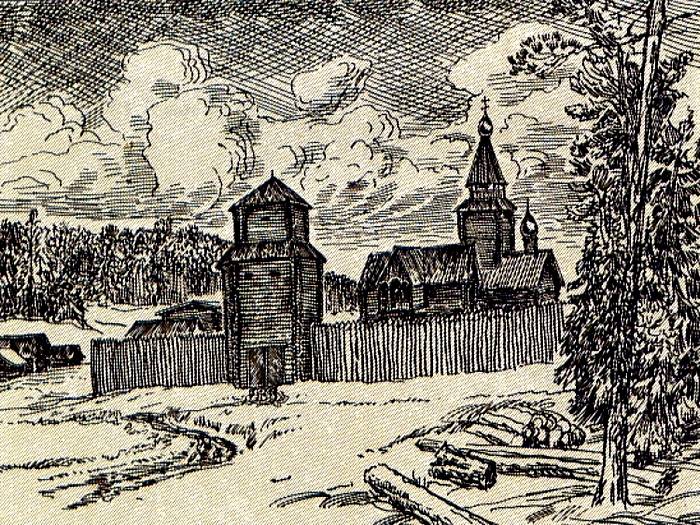

Атаманские качества Владимира Атласова тоже проявились рано. Уже в 1688 году он был назначен приказчиком (практически воеводою) Анадырского острога. Здесь он пробыл шесть лет, а в 1694 году вернулся в Якутск с ясачной казной. Сразу же по прибытии в острог, Атласов стал убеждать местного воеводу Ивана Петровича Гагарина отправить военную экспедицию для завоевания земель, лежащих по побережью Берингова моря южнее Анадыря. Атласов рассказывал, что по собранной им информации в двадцати днях пути от Анадыря начиналась какая-то большая, очень богатая пушниной и рыбой земля, уходящая далеко на юг.

Атласов не был первым, кто рассказал якутским администраторам о богатстве Камчатки. Еще в период с 1658 по 1659 год донской казак Иван Иванович Камчатый нашел сухопутный путь в эту неизведанную страну. Из охотской Гижиги Камчатый прошел западным берегом полуострова до реки Лесной, впадающей в залив Шелихова. По этой реке казаки Камчатого поднялись вверх — вплоть до Срединного хребта, перевалили на его восточный склон и спустились по реке Караге к Карагинскому заливу.

На побережье этого залива атаман Камчатый не нашел залежек моржа (а отыскивалась именно моржовая кость), но зато получил достоверные сведения от местных аборигенов-коряков о наличии на юге какой-то многоводной земли. Вернувшись в Гижигу, Иван Камчатый немедленно стал собирать новую экспедицию на юго-восток.

В 1660-1661 годах, пройдя на юг вдоль склонов Срединного хребта, атаман Камчатый открыл многоводную, изобилующую рыбой реку, уходящую своими верховьями далеко вглубь полуострова. Эту реку казаки, в память об удачливом атаманстве Ивана Камчатого, назвали Камчаткой.

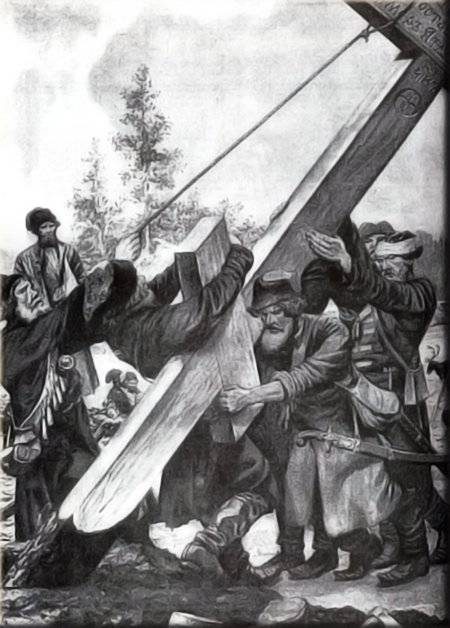

Восстание ламутов-эвенов. Истчоник: Николай Фомин / deviantart.com Восстание ламутов-эвенов. Истчоник: Николай Фомин / deviantart.com

Путь на Камчатку, казалось бы, был уже найден, но поздней зимой 1661 года случилось несчастье. Подавляя вооруженное восстание ламутов-эвенов (по распространенному, но ошибочному мнению — юкагиров), весь отряд Ивана Камчатого попал в засаду и был истреблен ламутами. Раскрытая, было, дверь на Камчатку — вновь захлопнулась.

«И на кабальные расписки брал еси пороховое зелье…»

Воевода Иван Петрович Гагарин был ярким человеком своего времени: сурового нрава, но умный, безмерно властный, но умеющий ценить таких же властных людей более низкого социального ранга, алчный поборник интересов своего кармана, но хорошо сознающий государственный интерес. Подробно расспросив Владимира Атласова о его «камчатских» планах, якутский воевода пообещал казаку самую широкую помощь.

Государственная поддержка, увы, не последовала. Московская администрация неожиданно сменила якутского воеводу. Новый воевода Михаил Арсеньев был человеком совершенно иного склада: скрытный, сверхосторожный, тайно тяготящийся своей новой должностью на азиатском востоке и рассматривающий ее только как ступеньку к дальнейшей карьере.

Предвидя несомненную опасность камчатского похода, воевода Арсеньев постоянно юлил, профессионально тянул время, не запрещая, но и не помогая ничем замыслу Атласова. В принципе, это была традиционная политика взаимоотношений сибирских воевод с казачеством: если казаки побеждали и подносили властям «новыя землицы» и богатый ясак — этому, разумеется, споспешествовал, очередной воевода. Если же казаки погибали в своих военных рейдах и производилась «убыль в служилых людишках» — то воевода был здесь, конечно, ни при чем, поскольку казаки — вольные люди, подчас и воеводу не спрашивают.

В итоге Михаил Арсеньев никаких средств на военную экспедицию Атласова так и не дал.

Казацкий атаман собирал людей и снаряжение для похода на Камчатку на свой страх и риск. Уже при организации этого первого похода стал вырабатываться жесткий стиль Атласова по добыванию денег на организацию своих рейдов.

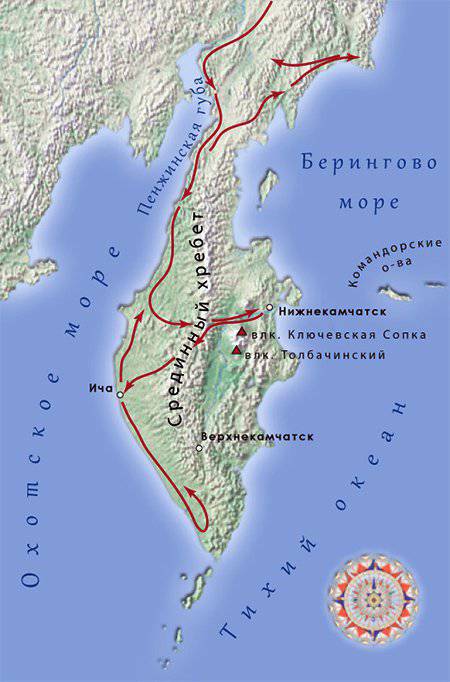

В начале 1697 года атаман Атласов выступил на оленях в сторону перевалов на реку Пенжина. По меркам тогдашних казацких походов на востоке Русской Азии это был крупный отряд: около 125 человек, из которых родовых казаков было примерно половина, а остальные — оленные каюры юкагиры.

Казаки двигались быстро — уже через две с половиной недели, покрыв без малого 700 километров пути, Атласов дошел до Пенжинской губы и здесь «ласково и приветом» взял ясак с местных коряков. Затем отряд двинулся на юг — в «камчатцкой нос».

Через некоторое время, в долине реки Тигиль Атласов разделил свой отряд на две части: чуть меньшая пошла с ним по западному побережью Камчатки, а другая, под командованием десятника Луки Морозко, перевалив через Срединный хребет, двинулась по восточному берегу полуострова.

Коряки из окружающих стойбищ немедленно воспользовались тактической ошибкой атамана. Глухой зимней ночью они атаковали лагерь Атласова, однако казацкий дозор успел заметить передвижение по тундре сотен упряжек и казаки встретили натиск коряков во всеоружии.

Произошел яростный бой — трое казаков погибли, несколько десятков, в том числе и сам Владимир Атласов, получили ранения.

Утром отряд переместился на высокий яр у реки и осажденные стали воздвигать из настового снега стены оборонительного «гуляй-города». Коряки несколько раз поднимались в атаку, пытаясь помешать строительству, но каждый раз откатывались прочь с большими потерями. К вечеру в предполье «гуляй-города» собралось больше двух тысяч «немирных инородцев». Часть юкагиров Атласова, испугавшись многолюдства коряков, переметнулись на их сторону.

Ночью казаки отбили еще один штурм. Воспользовавшись шумом и суетой боя, Атласов отправил своего верного друга-юкагира на верховом олене разыскать отряд Луки Морозко.

В ночной темноте юкагиру удалось благополучно миновать линию корякской блокады. Он безостановочно ехал три дня и, наконец, увидел лагерь Морозко в верховьях реки Ивтыгваям. Еще четыре дня Лука Морозко шел на выручку товарищей, борясь с внутренним предчувствием, что уже не увидит своих побратимов живыми. Предчувствие обмануло — Владимир Атласов продержался.

В полнолуние — при ярком мертвенном свете «казацкого солнца» отряд Морозко с двух сторон — от моря и из русла реки — атаковал осадный лагерь коряков. Не ожидая нападения, коряки не имели под рукой готовых оленьих упряжек — вся тысячная масса корякских воинов бегом понеслась к реке и попала под новый залп казацких мушкетов. Разгром коряков довершила вылазка самого Атласова из «гуляй-городка».

Будучи хорошим дипломатом, Владимир Атласов, в отличие от «конкистадорской» методики атамана Михаила Стадухина, предпочитал строить отношения с камчатскими аборигенами на основе политики «ласки и привета».

Однако за саблю, в тех случаях, когда миролюбивая политика не давала результата, казацкий атаман брался бестрепетно.

В этом походе Атласов штурмовал, захватил и сжег четыре ительменских «городка» — крепостицы. А когда оленные коряки угнали у него ездовых оленей — «для того, чтоб им, казаку Володимеру с товарищи, великому государю служить было не на чем», он немедленно погнался за грабителями. Уже у самого охотского побережья он «примучил» коряков. «Бились мы день и ночь, — писал впоследствии в своем докладе атаман, — и Божиею милостию и государевым счастием их, коряк, человек ста полтора избили и олени свои отбили».

Объединенный казацкий отряд перевалил Срединный хребет и спустился в долину реки Камчатка, обогнул высочайшую горную вершину России (за пределами Большого Кавказа) — вулкан Ключевская Сопка (4 835 м). Долина Камчатки поразила казаков многолюдством и богатством здешних поселений аборигенов.

Владимир Атласов с группой казаков устанавливают крест в устье реки Кануч в знак присоединения его к Российскому государству. Источник: kamlib.ruВладимир Атласов с группой казаков устанавливают крест в устье реки Кануч в знак присоединения его к Российскому государству. Источник: kamlib.ru

В устье реки Кануч (другое название — Крестовка) отряд Атласова установил большой деревянный крест. Этот крест через 40 лет еще сохранился — его видел знаменитый исследователь Камчатки Степан Крашенинников. Казаки гордо написали на кресте: «7205 году [1697 г. нового летоисчисления. — Н.Л.], июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи 65 человек». Только казаки в это время могли быть в своем мироощущении не «холопями государевыми», не «служивыми людишками», но — «товарыщами».

Завершив исследование реки Камчатка, Атласов вновь перевалил через Срединный хребет и двинулся вдоль охотского побережья к югу. На реке Иче он построил укрепленный острожек и зазимовал там. У местных ительменов он забрал пленника — японского матроса Денбея, который в результате кораблекрушения оказался на Камчатке.

«Весной 1698 года, взяв с собой Денбея, — повествует об этих событиях историк Владимир Додонов, — Атласов двинулся на юг и встретил первых жителей Курильских островов и Сахалина — айнов. Точных данных о самой южной точке полуострова, которую достигла его экспедиция нет, однако известно, что Атласову удалось побывать вблизи мыса Лопатка, откуда хорошо виден первый остров Курильской гряды — Шумшу».

Бездушие царских сатрапов

Поздней весной 1699 года, оставив в хорошо укрепленном Верхнекамчатском остроге отряд казаков во главе с Потапом Серюком, Атласов направился в обратный путь. В самом начале июля он прибыл с ясаком, путевыми записями и картами Камчатки в Анадырский острог.

Новый якутский воевода Дорофей Траурнихт, получив сведения о результатах экспедиции Атласова, сразу же понял всю их уникальность и важность. Умный энергичный немец решил незамедлительно отправить казацкого атамана с личным докладом в Сибирский приказ в Москву.

В начале февраля 1701 года Атласов прибыл в Москву и, после обсуждения в Сибирском приказе его «скаски» о Камчатке, 15 февраля получил личную аудиенцию у Петра I.

Молодой Петр с его живым, хотя и взбалмошным умом, очень заинтересовался сведениями о новых камчатских землях, увидел перспективы создания морской базы на Камчатке для последующих плаваний в Америку. Атласов получил чин казацкого головы (фактически полковника) и был назначен начальником новой экспедиции на Камчатку.

Казацкий атаман, увидев, наконец, искренний интерес российского государства к приобретению «камчатской землицы», подал Петру I экспедиционную челобитную. «Надо дать для сего походу, — писал Атласов царю, — 100 казацких детей: 50 из Тобольска, да 50 из Енисейска и Якутска; если не хватит казацких детей, то брать и российских промышленных людей — охотников и в неволю». Кроме того, Атласов просил «100 пищалей, 4 малые пушки, пороху 10 пудов и свинцу на пули столько же, 500 железных ядер, 5 пудов фитиля, знамя полковое, да и на подарки инородцам пуд бисеру лазоревого да 100 ножей».

Как видим, пожелания Атласова по материальному обеспечению экспедиции в далекую, еще непокоренную страну были самыми минимальными.

Ознакомившись с челобитной Атласова, дьяки Сибирского приказа поступили так, как испокон века поступала центральная российская власть: в принципе одобрив идею экспедиции, царские вельможи решили переложить ее фактическое снабжение, как сказали бы сейчас, — на региональные власти. Тобольскому, енисейскому и якутскому воеводам были направлены письма с предписанием оказывать содействие новой экспедиции казацкого головы Атласова. После этого как об Атласове, так и о Камчатке прочно забыли.

Такое распоряжение Сибирского приказа фактически сделало Атласова заложником благорасположения или, наоборот, произвола местных царских сатрапов. В помощи немца Траурнихта Атласов не сомневался, однако, чтобы добраться до Якутска, нужно было благополучно миновать «зону ответственности» тобольского и енисейского воевод.

В Тобольске Атласову повезло — местный воевода Михаил Черкасский был просвещенным, легким на подъем человеком, да и к тому же стольная Москва располагалась от Западной Сибири не слишком далеко. Черкасский быстро выделил Атласову необходимую квоту провизии, снаряжения, позволил быстро набрать в состав экспедиции охочих казаков, дал транспорт.

Быстро, еще в начале короткого северного лета добравшись до Енисейска, Атласов встретил здесь совершенно иной прием. Местный воевода Богдан Глебов был старым (старше 60 лет), изощренным чиновником еще старомосковского замеса. Он мгновенно возненавидел энергичного, решительного, пышущего здоровьем Атласова и с истинно византийским цинизмом стал ставить «палки в колеса» казацкому атаману.

Для начала воевода Глебов фактически бойкотировал набор в экспедицию местных казаков, предлагая взамен какую-то вечно пьяную рвань. Затем экспедиция осталась без снаряжения — в Енисейске для Атласова не нашлось ни одной лишней пищали и ни пуда пороха. Все лето енисейский сатрап «мариновал» под разными предлогами Атласова и только по желтой листве деревьев выделил, наконец, суда-дощаники для дальнейшего следования экспедиции в Якутск.

Этап Енисейск-Якутск был самым сложным этапом движения экспедиции к месту окончательного формирования. Казаки должны были пройти вверх по Енисею до Ангары, затем — опять против течения — пройти всю Ангару до Илимска, оттуда перевалить на реку Лена и по ней спуститься до Якутского острога.

Возможно, что все это так бы и произошло, но в устье Ангары атаман Атласов встретил купеческий транспортный конвой, в составе которого плыл крупный, добротный дощаник именитого московского гостя Логина Добрынина. Командовал дощаником купецкий приказчик Белозеров.

Желая сохранить своих людей и обеспечить быстрое продвижение до Якутска, Атласов приказал (или казаки самовольством, возможно, учинили это) ограбить приказчика Белозерова и пересадить его на тот гнилой дощаник, который «щедро» выделил экспедиции воевода Глебов. В этом видится, конечно, явное желание атамана дать заочную пощечину подлому воеводе.

Когда Белозеров, поминутно вычерпывая стылую воду, доплыл-таки до Енисейска, воевода Глебов, вероятно, истово перекрестился. Еще бы! Представилась исключительная возможность быстро сварганить сыскное дело на несостоявшегося камчатского «героя». В Сибирский приказ немедленно полетела кляуза об ограблении, всем воеводам азиатского востока немедленно разослали сыскные установки на «татя Володимера».

Сыскное дело удалось раскрутить быстро: в Москве именитые гости Добрынины зашли куда надо и с чем надо, а в Енисейске неистовствовал в сыскной активности старый плут Глебов. Какая там новая камчатская экспедиция?! Дело нужно раскручивать — уголовное дело! Так бездушная государственная машина поздней Московии с энтузиазмом размолотила в хлам ценную, — и с материальной, и с геополитической точек зрения, — идею.

«Был расспрашиван с великим пристрастием»

Человека, подарившего России территорию в две с половиной Франции, — фактически целую страну, изобиловавшую соболем, рыбой, лесом, ценнейшими минералами арестовали за десяток свитков китайского сукна и утлый, срубленный топором дощаник. В Москве, в Сыскном приказе наследники купца Добрынина добились указания расследовать преступление казацкого атамана «без всякой посяжки и понаровки», то есть через дыбу, кнут, растягивание на колесе.

Арестованного исследователя Камчатки вздернули в затхлой пыточной на дыбу. «И Володимер Отласов, — доносил в Москву вмиг сменивший милость на гнев Дорофей Траурнихт, — был расспрашиван с великим пристрастием, и в ремень ставлен [пытка удушением.— Н.Л.], и подыман [на дыбе. — Н.Л.], и на виске был долгое время [сжатие висков специальным пыточным устройством, напоминающим дырокол. — Н.Л).

Пытки, в итоге, ничего не дали. Атласов продолжал стоять на своем, утверждая, что ограбил купца исключительно с целью организации питания и быстрого продвижения экспедиции.

«Камчатский Ермак» пробыл в русской тюрьме более четырех лет. Сколько его здоровья, доселе несокрушимого, было уничтожено узилищем — знает только великий Бог. Атаман постоянно хлопотал о пересмотре своего дела. Вначале на его челобитные никто не обращал внимания, но в 1707 году Атласова неожиданно освободили. Причина была не в милосердии неожиданно прозревшей русской Фемиды, а в том, что дела на Камчатке пошли совсем плохо — бездарно организованная колонизация края вызвала на полуострове ожесточенную межнациональную войну и расцвет уголовщины.

«Застали его спящим и зарезали!»

Вторым печальным результатом стал полный произвол в отношении инородцев, который стали чинить на полуострове ватаги всякого сброда, приходящие по маршруту Владимира Атласова из Охотска, Гижиги и даже Анадыря. В 1705-1706 годах на Камчатке разразилась настоящая повстанческая война, которую начали разграбляемые с разных сторон «инородцы». В октябре 1706 года из 29 человек ясачных сборщиков в Гижигу не вернулся ни один — все были убиты восставшими коряками. Южнее, в бассейне реки Камчатки, ительмены сожгли дотла Верхнекамчатский острог, убив всех его обитателей, включая женщин.

В этих условиях Якутскому воеводству вновь потребовалась на Камчатке жесткая рука умного атамана, хорошо знающего, — где нужно применять «ласку и привет», а где необходима только сабля.

Освобождение Атласова стало верхом цинизма: вдруг оказалось, что ничего предосудительного атаман на Ангаре не совершал. Ему вернули звание казацкого головы, утвердили в должности приказчика Камчатки, компенсировали финансовые потери за годы тяжкого, бессмысленного пребывания в тюремном узилище.

В 1707 году Атласов вновь и в последний раз добрался до когда-то благословенной Камчатки. На полуострове полыхала настоящая война всех против всех — на фоне камчатских бесчинств махровая уголовщина ковбоев на Диком Западе показалась бы детской забавой.

С присущей Атласову жесткостью, атаман стал наводить порядок. Его порученец, казак Иван Таратин с отрядом из 70 человек огнем и мечом прошел восточный берег полуострова. Досталось всем: и инородцам, убившим ясачных сборщиков, и местным казакам, ставшим исчадием зла для инородцев.

Жесткость Атласова не понравилась привыкшей за долгие годы к полной безнаказанности казацкой вольнице. В декабре 1707 года казаки собрали Круг, на котором отрешили Атласова от должности атамана и заключили под стражу. В Якутск, желая оправдаться за свои действия, казаки направили гонца с «отпиской», в которой не пожалели черной краски для описания «злодейств» Атласова.

Владимир Атласов недолго пробыл в новом узилище у бунтовщиков, он сбежал оттуда и явился в Нижнекамчатский острог.

Воеводская власть в Якутске, меж тем, на фоне беспрестанно приходящих с Камчатки тревожных известий, окончательно потеряла голову. В 1709 году на смену Атласова якутский воевода направил нового приказчика — Петра Чирикова, а уже на следующий год, вместо Чирикова, был назначен еще один приказчик — Осип Липин. При этом официально полномочия ни Атласова, ни Чирикова не были прекращены. Так на полуострове одновременно оказалось сразу три приказчика, что, разумеется, только усугубило разразившийся хаос.

Петр Чириков оказался бездарным военачальником. Еще на пути на Камчатку он потерял в боях с коряками 13 казаков и все военные припасы. Прибыв, наконец, на полуостров, он послал на реку Большую 40 казаков для усмирения ительменов. Казаки отправились без всякой разведки, попали в засаду, сразу потеряли убитыми восемь человек. После этого целый месяц отрад просидел в осаде и лишь с огромным трудом, перераненный до последнего человека, едва сумел унести ноги.

Военные неудачи Петра Чирикова крайне негативно сказались на репутации его преемника Осипа Липина. В местной казацкой среде все большую популярность набирала идея покончить совсем с управлением приказчиков, а затем создать своего рода войсковую республику с выборным казацким атаманом.

Александр Сергеевич Пушкин, собиравший материал для книги о завоевании Камчатки, утверждает в своих записях, что Владимир Атласов был застигнут убийцами спящим и сразу зарезан во сне.

Наконец, сохранилась «отписка» самих мятежников, по-видимому, составленная их заводилами — Данилой Анцыферовым и Семеном Козыревским. «Володимер в дому своем стал со служилыми людьми дратися, — писали якутским властям каявшиеся казаки, — и ухватил со спицы палаш, и с тем палашем на служилых людей метался; и служилые люди, бороняся от себя, его Володимера в дому его, с нашего совета казачья, убили, для того: опасалися от него Володимера к себе убойства».