Атипичная опухоль что это

Чем отличается доброкачественная опухоль от злокачественной

В медицине понятие доброкачественности означает лёгкое течение болезни, хорошие результаты лечения и неопасность для жизни. Под злокачественным процессом подразумевают разрушительное течение, сложность терапии, высокий риск смертности.

Для опухолей такое разделение условно. Тем не менее пациентам и врачам крайне важно определить вид опухоли. От этого зависят тактика лечения и прогноз.

Характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей

Существуют чёткие критерии:

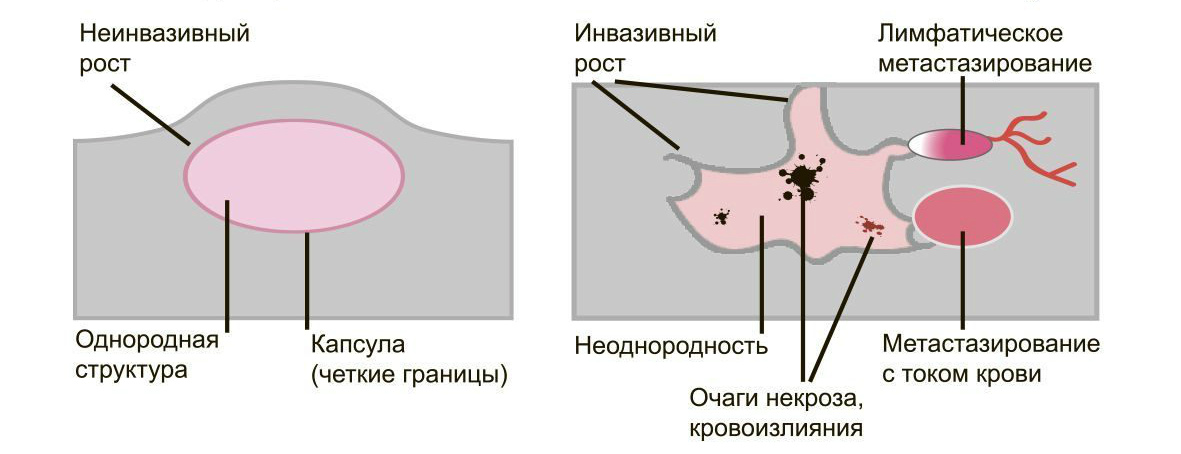

Доброкачественные опухоли чётко отграничены от здоровых тканей, часто имеют капсулу. Рак прорастает окружающие ткани, внедряется в сосуды, его контуры более аморфны.

Большинство доброкачественных опухолей могут расти годами, не проявляя симптомов. Карциномы растут быстро, нарушая функции органов и отравляя организм. Рост сопровождается утомляемостью, слабостью, потерей веса, болью.

Доброкачественные образования “сидят” на одном месте, постепенно растут и раздвигают здоровые ткани, подвижны при прощупывании. Раковые клетки слабо скреплены друг с другом, легко отделяются и разносятся лимфой и кровью по организму. Они оседают в лимфоузлах, костях, внутренних органах, образуя новые опухолевые очаги — метастазы. При пальпации узел спаян с тканями и не сдвигается.

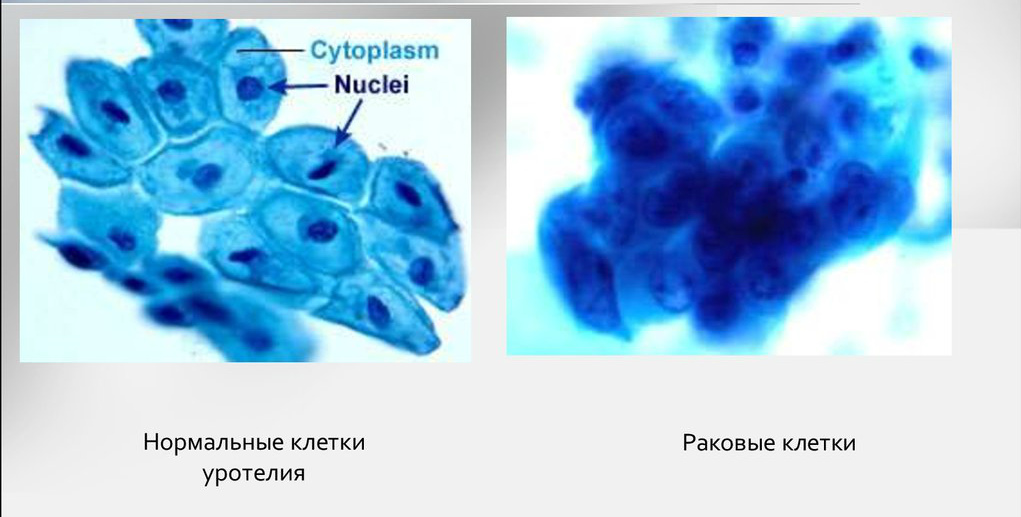

Много информации даёт биопсия. Исследование показывает, что доброкачественные клетки похожи на здоровые, их структура более чёткая. Структура злокачественных клеток сильно изменена из-за выраженных мутаций. Чем меньше клетки напоминают ткань, из которой выросли, тем хуже прогноз для лечения и жизни.

Доброкачественную опухоль, такую как аденома простаты, можно удалить и добиться полного излечения. Если возникнет рецидив, он будет на том же месте, где нашли первичный очаг. Злокачественные образования трудно удалить полностью. Даже одна оставшаяся клетка даст новую опухоль либо на старом месте, либо там, куда она попала по сосудам. Выживаемость больных существенно ниже.

Общие свойства доброкачественных и злокачественных опухолей

Есть моменты, объединяющие оба вида новообразований:

Тяжесть симптомов зависит не только от степени сдавления тканей опухолью, но и от неспособности новообразования выполнять функцию здоровых клеток.

Виды опухолей

Различия не всегда очевидны. Нужна тщательная диагностика для поиска атипичных клеток.

Может ли доброкачественная опухоль стать злокачественной

Любая опухоль способна к малигнизации. Миомы, липомы, фибромы редко переходят в рак. Кисты — крайне редко. Невусы, аденомы, полипы в желудке или кишечнике — очень часто. Многое зависит от условий, в которых находится опухоль, питания, экологии, уровня стресса, гормональных сбоев, наличия предраковых болезней.

В Клинике урологии имени Р. М. Фронштейна доступна современная диагностика опухолей, разработаны эффективные методики лечения. Обращайтесь на консультацию и наши специалисты вам помогут.

Что такое карциноид? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Леднев А. Н., хирурга со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Карциноид (карциноидная или нейроэндокринная опухоль) — медленно растущий тип злокачественных опухолей, происходящий из клеток нейроэндокринной системы.

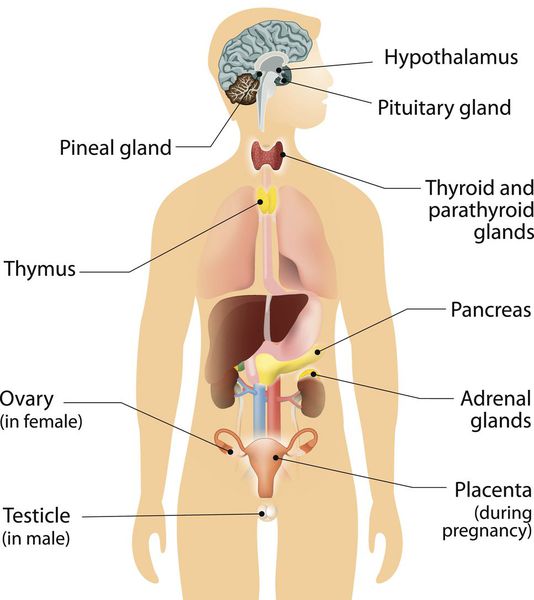

Нейроэндокринная система (НЭС) — отдел эндокринной системы, клетки которой рассеяны по всему организму и выполняют регуляторную функцию органов и систем посредством выработки гормонально-активных веществ. [1]

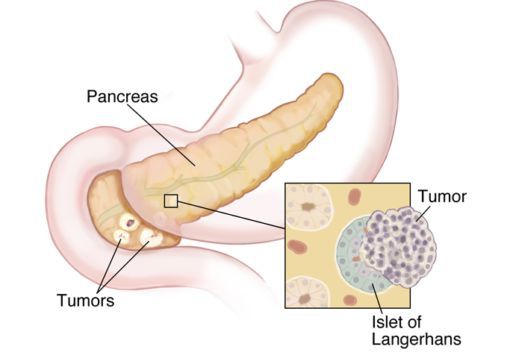

Карциноидные опухоли могут развиваться в любых органах, но чаще локализуются в органах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ — желудок, тонкий и толстый кишечник), лёгких, тимусе, поджелудочной железе и почках.

Ввиду высокой гормональной активности клеток НЭС, при развитии опухолевого процесса (неконтролируемого деления клеток), в кровь поступает большое количество гормонально-активных веществ. В медицине эта ситуация носит название “Карциноидный синдром” и может проявляться в виде:

Точные причины, вызывающие карциноидные опухоли, не известны. Однако есть ряд факторов, предполагающих повышенный риск развития данного заболевания:

Симптомы карциноида

Само по себе развитие карциноидной опухоли редко имеет клинические проявления. Все основные симптомы связаны с высвобождением большого количества гормонально-активных веществ в кровь, то есть с карциноидным синдромом.

Основными проявлениями карциноидного синдрома являются:

Зачастую пациентов с диагнозом «Карциноидный синдром» наблюдает невролог или психиатр. Причиной тому служит характер жалоб, свидетельствующий о нарушениях в работе центральной нервной системы.

Покраснение лица и шеи — самый частый симптом данной болезни.

Начало типичного прилива внезапное. Ему характерно:

В течение дня приступ может возникать несколько раз. Иногда он может сопровождаться обильным слезоотделением и провоцироваться приёмом алкоголя или пищи, которая содержит тирамин (шоколад, орехи, бананы). Часто данное состояние расценивается как менопаузальные приливы и остаётся без особого внимания.

Иногда встречаются и редкие симптомы карциноидного синдрома, являющиеся следствием опухолей отдельных типов клеток НЭС, чётко ассоциированные с различными органами.

В поджелудочной железе выделяют:

Также существует ряд опухолей, которые секретируют (вырабатывают) эктопические гормоны, то есть помимо основного органа в организме, производящего определённый гормон, в организме развивается опухоль, параллельно выделяющая тот же гормон.

Наиболее часто встречается эктопическая продукция адренокортикотропного гормона (АКТГ), вследствие чего пациенты приобретают внешний вид, характерный для больных с синдромом Иценко — Кушинга. Однако на практике данные опухоли встречаются редко и имеют специфическую клиническую картину.

Патогенез карциноида

Основное звено в патогенезе всех онкологических заболеваний — бесконтрольное деление клеток. Однако при развитии опухоли в нейроэндокринной системе основное отличие заключается в том, что клетки этой ткани имеют способность вырабатывать гормонально-активные вещества.

НЭС представляет собой широкую клеточную сеть, рассеянную по всему организму, которая, выделяя гормонально-активные вещества, участвует в регуляции работы органов и систем. При развитии опухоли и неконтролируемом делении данные клетки начинают продуцировать повышенное количество гормонально-активных веществ.

Основное продуцируемое вазоактивное вещество — серотонин. Однако приливы чаще происходят в результате секреции калликреина. Это фермент (ускоритель), который участвует в образовании лизил-брадикинина. Далее этот полипептид превращается в брадикинин — один из самых мощных сосудорасширяющих веществ.

Другими компонентами карциноидного синдрома являются:

Патогенез поражения сердечной мышцы и бронхоспазма сложен и включает активацию рецепторов серотонина 5-НТ2В. [2]

При нахождении первичной опухоли в ЖКТ серотонин и калликреин распадаются в печени, и проявления карциноидного синдрома не возникают до тех пор, пока в печени не появляются метастазы, или же карциноидная опухоль не сопровождается печёночной недостаточностью (циррозом).

Карциноидные новообразования бронхолёгочной локализации могут провоцировать развитие карциноидного синдрома и без метастазов в печени. Данные различия связаны с особенностью кровоснабжения, при котором отток крови от органов ЖКТ происходит через печень и фильтруется в ней, а отток крови от органов грудной клетки происходит сразу в системный кровоток.

Классификация и стадии развития карциноида

Классификация карциноидов основана на оценке различных факторов.

I. По локализации

В зависимости от расположения первичной опухоли выделяют:

II. По степени дифференцировки и потенциала злокачественности [7]

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница»

Лен. область г. Тосно ш. Барыбина д.29, телефон: (81361) 29943, факс (81361) 28139

Круглосуточная горячая линия ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» +7-981-704-83-00

Горячая линия инфекционного отделения для пациентов с «COVID-19» +7-911-960-32-28

Телефон колл-центра 8(81361) 33-898; WhatsApp-приемная обращений 8 (981) 841-10-63

Наша группа вконтакте

Доброкачественные и злокачественные опухоли

Любая опухоль, по своему происхождению, представляет собой патологическое новообразование, которое возникает вследствие нарушения механизмов деления, роста, а также дифференцировки клеток. Опухолевые клетки, в сравнении с нормальными клетками, имеют ряд особенностей: склонность к неконтролируемому и хаотичному делению, потеря присущей здоровым клеткам структуры и функции, преобразование состава антигенов, склонность к агрессивному росту и разрушению окружающих тканей. Процесс приобретения клеткой вышеизложенных характеристик именуется опухолевой конверсией (трансформация). Клинически опухоль представляет собой источник роста аномальной ткани в разных органах и тканях человеческого организма.

Если же обратиться к статистическим сведениям, то можно увидеть, что частота возникновения доброкачественных опухолей намного выше, чем злокачественных, хотя количество последних так же не мало.

Прежде чем сравнивать доброкачественные и злокачественные опухоли, давайте попробуем, насколько это возможно, дать определение этим двум понятиям. Итак:

— Доброкачественная опухоль

Это образование, клетки которого во время онкологической трансформации утрачивают способность контролировать свое деление, но, при этом, не теряют способность (частично или почти полностью) к дифференцировке. Но что касается строения, доброкачественное новообразование напоминает собой ткань, из которой оно происходит (эпителиальная, мышечная, соединительная ткань). Также, для этого вида опухоли, характерно частичное сохранение особых функций ткани. Клинически такая опухоль проявляется в виде медленно растущего новообразования различных локализаций. В процессе роста опухоль постепенно отодвигает и сдавливает структуры и ткани, которые её окружают, но, при этом, никогда не прорастает в них.

Лечение доброкачественных опухолей, в большинстве случаев, не вызывает больших затруднений и такие новообразования эффективно удаляются хирургическим путем. Доброкачественные опухоли не склонны рецидивировать.

— Злокачественная опухоль

Это новообразование, клетки которого претерпевают серьезные изменения, которые приводят к полной утрате способности контролировать свое деление и дифференцировку (степень развития клеток). По степени дифференцировки различают высоко-, средне-, мало- и недифференцированные опухоли. Иногда, вследствие низкого уровня дифференцировки клеток, опухоль может становиться настолько атипичной и неузнаваемой, что становится совершенно невозможным определить источник, из которого она возникла. Даже гистологическое исследование не всегда дает возможность определить ткань-источник такой опухоли. Клинические проявления злокачественной опухоли довольно разнообразны. Такие новообразования склонны к очаговому росту и к прорастанию в окружающие ткани и органы. Они обладают чрезвычайно быстрым и агрессивным ростом, а также способны провоцировать образование метастазов, прорастая в кровеносные и лимфатические сосуды.

Лечение злокачественных опухолей весьма непросто, — оно требует особого индивидуального подхода и применения агрессивных методов терапии. Часто рецидивируют. При наличии метастазов в отдаленных органах, прогноз, как правило, неблагоприятный.

Так в чем же все таки главное отличие доброкачественной опухоли от злокачественной? Есть несколько важных отличий, которые определяют природу опухоли.

Отличия доброкачественной опухоли от злокачественной

1. Атипия (нетипичность) и полиморфизм (разнообразие структуры) клеток

Клетки доброкачественных опухолей схожи по структуре и функциям с нормальными клетками тканей организма. Отличия от здоровых клеток все же присутствуют, но они минимальны. Клетки доброкачественных опухолей бывают только высокодифференцированными.

Клетки злокачественных опухолей выразительно отличаются по структуре и функциям от нормальных клеток. Они являются средне- или низкодифференцированными. В описанных выше случаях, когда нет возможности гистологически определить происхождение опухоли, клетки такой опухоли считают недифференцированными. Они склонны к очень быстрому и частому делению, поэтому не успевают приобрести схожие черты с нормальными клетками и внешне напоминают стволовые (клетки, которые считаются «материнскими» и из которых развиваются здоровые клетки, пройдя при этом несколько этапов деления). Для того чтобы провести диагностику злокачественных опухолей в случае невозможности идентифицировать недифференцированные клетки, прибегают к применению биохимических, цитогенетических методов диагностики.

Как уже было сказано, доброкачественные опухоли обладают возможностью экспансивного роста: опухоль растет медленно, увеличиваясь и раздвигая окружающие ткани и органы. А злокачественные опухоли имеют инфильтрирующий рост, что означает быстрое развитие и инфильтрацию в соседние ткани, которыми окружено новообразование, при этом прорастая в нервы и кровеносные сосуды.

Метастазы — это участки отсева клеток опухоли, метастазирование — собственно процесс образования метастазов. В процессе роста опухоли ее клетки могут от нее отрываться, и, с током крови или лимфы, переноситься в другие органы и ткани. Там они провоцируют рост вторичной (дочерней) опухоли, которая по своей структуре будет идентична родительской опухоли. Свойством метастазировать обладают только злокачественные новообразования.

Рецидив опухоли — это повторное развитие опухоли в той же анатомической зоне после ее успешного удаления или уничтожения. Свойство рецидивировать имеется только у злокачественных опухолей, а также у тех доброкачественных опухолей, у которых есть основание, так называемая «ножка».

О рецидиве говорят только в том случае, если опухоль была полностью удалена и на её месте остались отдельные раковые клетки, которые и спровоцировали повторное развитие образования. В случаях частичного удаления опухоли, её повторное развитие не считается рецидивом, а именуется в онкологии, как прогрессирование патологического процесса.

Это еще одно существенное отличие между двумя видами онкообразований.

Злокачественные опухоли, в первую очередь, проявляются системной реакцией организма. Это случается потому, что злокачественные новообразования вызывают раковую интоксикацию (отравление), которая может быть настолько сильной, вплоть до раковой кахексии (истощение). Это происходит по двум причинам: во-первых, быстро размножающимся клеткам опухоли необходимы питательные вещества, которые они активно расходуют, при этом здоровые ткани организма начинают, в буквальном смысле, «голодать». Второй причиной служит распад опухоли, вследствие недостатка её кровоснабжения, ведь кровеносные сосуды просто не успевают расти в одном темпе с развитием патологических клеток. Продукты распада просто напросто отравляют организм человека.

Все эти факторы, безусловно, истощают организм, вызывают воспалительные процессы в организме. Отсюда и симптомы злокачественной опухоли: слабость, вялость, общее недомогание, повышение температуры, тела. Вследствие снижения иммунитета больной становится уязвимее к различным инфекциям.

Также выделяют стадии злокачественных опухолей, которые характеризуют степень развития процесса и дают врачам представление о возможных методах лечения такого пациента и прогнозах.

Стадии злокачественных опухолей

1-я стадия: образование небольшого размера, расположена на ограниченном участке, не прорастает в стенку соседнего органа, не имеет метастазов.

2-я стадия: образование большого размера, не выходит за пределы органа, возможно наличие одиночных метастазов в регионарные лимфатические узлы.

3-я стадия: образование большого размера, с участком распада, прорастает сквозь всю стенку органа; либо образование небольших размеров с наличием множественных метастазов в регионарных лимфатических узлах.

4-я стадия: опухоль проросла в окружающие ткани, в том числе в те, которые невозможно удалить хирургическим путем (аорта, полая вена и др.); либо любая опухоль с отдаленными метастазами.

Что касается видов опухолей, то виды доброкачественных опухолей, как и виды злокачественных, именуются и различаются по типу ткани, из которой они произошли, например: доброкачественная опухоль, произошедшая из жировой ткани называется липома (от греч. жир), а злокачественная опухоль, произошедшая из соединительной ткани, называется саркома (от др.-греч. — «плоть», «мясо»).

Для того, чтобы максимально обезопасить себя от образования опухолевых процессов в организме нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, ограничить стрессовые факторы в жизни, а также обязательно раз в год проходить профилактические осмотры, чтобы убедиться, что с вашим организмом все в порядке или в случае обнаружения недуга, вовремя начать лечение!

Обзор онкологических заболеваний менингиомы

Вам поставили диагноз: менингиома?

Наверняка Вы задаётесь вопросом: что же теперь делать?

Подобный диагноз всегда делит жизнь на «до» и «после». Все эмоциональные ресурсы пациента и его родных брошены на переживания и страх. Но именно в этот момент необходимо изменить вектор «за что» на вектор «что можно сделать».

Предлагаем Вашему вниманию краткий, но подробный обзор одной из разновидности опухолей головного мозга.

Ежегодно в России выявляют более 8 тысяч новых заболеваний опухолей мозговой оболочки, головного и спинного мозга и других частей центральной нервной системы. Почти такое же количество граждан умирает от данных локализаций.

Филиалы и отделения, где лечат менингиомы

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отделение нейроонкологии

Заведующий – к.м.н. ЗАЙЦЕВ Антон Михайлович

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отделение протонной и фотонной терапии

Заведующий – д.м.н. ГУЛИДОВ Игорь Александрович

Тел: 8 (484) 399 31 30

Менингиомы

Симптомы менингиомы

Симптомы заболевания во многом зависят от места локализации опухоли и могут проявляться в виде:

головных болей; нарушения координации движений; глазодвигательных нарушений (косоглазие, двоение, опущение верхнего века); нарушений зрения – снижения остроты или ограничения периферического зрения чувствительных или двигательных нарушений в конечностях противоположной стороны тела, эпилептических приступов различной структуры, психо-эмоциональных нарушений.

Менингиомы больших размеров могут сопровождаться симптомами повышения внутричерепного давления (головная боль с тошнотой и рвотой), могут вызывать клинические симптомы сдавления мозга и ликворопроводящих путей и угрожать жизни пациента.

Диагностика менингиомы

Лечение менингиомы

В настоящее время выделяют несколько основных методов лечения менингиом.

Хирургическое удаление. Успешность хирургического вмешательства зависит от нескольких факторов – от расположения опухоли по отношению к функционально важным отделам мозга, от близости сосудов и черепно-мозговых нервов, а также от размера менингиомы. Оперативное удаление менингиомы в большинстве случаев заканчивается благополучно. Пациенты относительно быстро могут вернуться к нормальному образу жизни. Однако, вероятность рецидива (повторного образования опухоли) может достигать 20% и более в сроки свыше 10 лет наблюдения и зависит в первую очередь от гистологического подтипа опухоли и радикальности ее удаления.

Альтернативой хирургическому вмешательству при лечении менингиом является лучевая терапия. Этот современный метод облучения отлично себя зарекомендовал при лечении опухолей с локализацией в труднодоступных местах, когда удаление сопряжено с высоким риском функциональных нарушений и хирургических осложнений. Лучевой терапии поддаются опухоли различной величины с максимальной точностью, за один раз или несколькими сеансами лечения, необходимых для получения желаемого результата.

Данные литературы свидетельствуют, что контроль роста доброкачественных менингиом составляет 92-95% (т.е. всего 5-8% рецидивов) при наблюдении свыше 10 лет после лучевой терапии с сохранением высокого уровня качества жизни. Менингиомы 2-й и 3-й степени злокачественности рецидивируют чаще, однако важным преимуществом применения лучевой терапии перед другими методами лечения является возможность неоднократного использования и низкий (в сравнении с другими методами) уровень осложнений.

Таким образом, при менингиомах внутричерепной локализации применение лучевой терапии является оптимальным методом лечения, потому что:

ведет к продолжительному контролю опухолевого роста, который проявляется стабилизацией размеров или уменьшением опухоли;

имеет минимальный риск появления новой или усугубления имеющейся неврологической симптоматики;

позволяет быстро вернуться к повседневной жизненной активности.

Лучевая терапия противопоказана при: больших опухолях (должно быть проведено удаление); наличии выраженной неврологической симптоматики связанной или нет с наличием масс-эффекта; опухолях зрительного нерва с сохранным зрением (проводится фракционированное облучение).

Филиалы и отделения, в которых лечат опухоли головного и спинного мозга, а также отделы центральной нервной системы

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России обладает всеми необходимыми технологиями лучевого, химиотерапевтического и хирургического лечения, включая расширенные и комбинированные операции. Все это позволяет выполнить необходимые этапы лечения в рамках одного Центра, что исключительно удобно для пациентов.

Публикации в СМИ

Саркомы мягких тканей

Заболеваемость. Саркомы мягких тканей составляют 1% всех злокачественных новообразований у взрослых. Опухоли в равной степени поражают мужчин и женщин, чаще в возрасте 20–50 лет. Возможно возникновение в детском возрасте (10–11% сарком).

Гистогенез. Источник роста — самые разнородные по строению и происхождению ткани. В основном, это производные мезенхимы: фиброзная соединительная, жировая, синовиальная и сосудистая ткани, а также ткани, связанные с мезодермой (поперечно-полосатые мышцы) и нейроэктодермой (оболочки нервов). Следует учитывать, что каждую третью опухоль мягких тканей при обычной микроскопии классифицировать не удаётся из-за трудности определения гистогенеза. В таких случаях существенную помощь может оказать иммуногистохимическое исследование.

Гистогенетическая классификация • Мезенхима: •• Злокачественная мезенхимома •• Миксома • Фиброзная ткань: •• Десмоид (инвазивная форма) •• Фибросаркома • Жировая ткань — липосаркома • Сосудистая ткань: •• Злокачественная гемангиоэндотелиома •• Злокачественная гемангиоперицитома •• Злокачественная лимфангиосаркома • Мышечная ткань: •• Поперечно-полосатые мышцы — рабдомиосаркома •• Гладкие мышцы — лейомиосаркома • Синовиальная ткань — синовиальная саркома • Оболочки нервов: •• Нейроэктодермальные — злокачественная невринома (шваннома) •• Соединительнотканные — периневральная фибросаркома • Неклассифицируемые бластомы.

Факторы риска • Ионизирующее облучение • Действие химических веществ (например, асбеста или древесных консервантов) • Генетические нарушения. Например, у 10% пациентов с болезнью фон Реклингхаузена развивается нейрофибросаркома • Предшествующие заболевания кости. У 0,2% пациентов с болезнью Педжета (деформирующий остоз) развиваются остеосаркомы.

Клиническая картина • Саркомы могут развиваться на любом участке туловища или конечностях и обычно проявляются как безболезненная опухоль различной консистенции и плотности. Саркомы, возникающие в глубоких отделах бедра, забрюшинном пространстве, к моменту диагностики обычно достигают больших размеров. Больные обычно отмечают снижение массы тела и предъявляют жалобы на боли неопределённой локализации. В дистальных отделах конечностей, рано обращает на себя внимание даже небольшая опухоль. Кровотечение — самое частое проявление сарком ЖКТ и женских половых органов.

Диагностика. Быстрый рост, расположение опухоли ниже или на уровне глубокой фасции, признаки инфильтративного роста, фиксация к другим анатомическим структурам, вызывают серъёзные подозрения на злокачественный характер процесса • Биопсия •• Тонкоигольная аспирационная биопсия не даёт представления о гистологическом строении и степени дифференцировки, а только подтверждает наличие злокачественной опухоли •• Трепан-биопсия или эксцизионная биопсия дают возможность установить окончательный диагноз для выбора метода лечени •• При выборе места для биопсии следует учитывать возможное проведение в последующем реконструктивной (пластической) операции • Радиологическое обследование: рентгенография, сцинтиграфия костей, МРТ, КТ •• При некоторых видах сарком и при планировании органосохраняющей операции предпочтительнее МРТ-диагностика, обеспечивающая более точное определение границы между опухолями и мягкими тканями •• КТ и сцинтиграфия костей предпочтительнее для обнаружения костных поражений •• При признаках нарушения функций печени при саркомах внутренних органов или конечностей проводят УЗИ и КТ (для выявления метастазов) •• При подозрении на прорастание сосудов показана контрастная ангиография.

Классификация

• TNM классификация (саркома Капоши, дерматофибросаркома, десмоидные опухоли I степени злокачественности, саркомы твёрдой мозговой оболочки, головного мозга, паренхиматозных органов или висцеральных оболочек не классифицируют) •• Первичный очаг. Глубину расположения в классификации учитывают следующим образом: ••• Поверхностные — «a» — опухоль не вовлекает (наиболее) поверностную мышечную фасцию ••• Глубокие — «b» — опухоль достигает или прорастает (наиболее) поверностную мышечную фасцию. Сюда относят все висцеральные опухоли и/или опухоли, прорастающие крупные сосуды, внутригрудные поражения. Большинство опухолей головы и шеи также считают глубокими ••• T1 — опухоль до 5 см в наибольшем измерении ••• T2 — опухоль более 5 см в наибольшем измерении •• Регионарные лимфатические узлы (N) ••• N1 — имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах •• Отдалённые метастазы ••• М1 — имеются отдалённые метастазы.

• Группировка по стадиям: •• Стадия IА — G1-2T1a-1bN0M0 — высокодифференцированные, небольшого размера опухоли, независимо от расположения •• Стадия IB — G1-2T2aN0M0 — высокодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные поверхностно •• Стадия IIА — G1-2T2bN0M0 — высокодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные глубоко •• Стадия IIB — G3-4T1a-1bN0M0 — низкодифференцированные, небольшого размера опухоли, независимо от расположения •• Стадия IIC — G3-4T2aN0M0 — низкодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные поверхностно •• Стадия III — G3-4T2bN0M0 — низкодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные глубоко •• Стадия IV — наличие любых метастазов — G1-4T1а-2bN1M0, G1-4T1а-2bN0M1.

Лечение, общие принципы

• При выборе схем лечения рекомендуют придерживаться возраста 16 лет и старше, как критерия взрослого человека, однако выбор метода лечения необходимо выбирать консилиумом. Например, рабдомиосаркома успешно лечится по педиатрическим схемам до 25-летнего возраста, однако низкодифференцированная фибросаркома в 14-летнем возрасте должна лечиться как и у взрослого — хирургическим методом.

• Опухоли конечностей и поверхностно-расположенные опухоли туловища подлежат хирургическому удалению с использованием принципов «футлярности». Возможный дефицит кожи не является препятствием к вмешательству. При предлежании опухоли к кости, его удаляют вместе с надкостницей, а при прорастании выполняют плоскостную или сегментарную резекция кости. При микроскопическом выявлении в краях резецированной ткани злокачественных клеток мышечно-фасциальный футляр повторно иссекают. Лучевая терапия показана при расположении края опухоли менее чем в 2–4 см от резекционной линии либо при обсеменении раны опухолевыми клетками.

• Опухоли заднего средостения, забрюшинные в области таза и паравертебрально, чаще оказываются неудалимыми. Небольшие опухоли переднего средостения и забрюшинные в левой половине туловища удаётся удалить хирургическим путём. При сомнительно операбельных опухолях предоперационно проводят лучевую или терморадиотерапию, регионарную химиотерапию, химиоэмболизацию питающих опухоль сосудов. Поскольку опухоли этих локализаций чаще выявляются в поздних стадиях и радикальное удаление зачастую не удаётся, операцию дополняют лучевой терапией. При развитии рецидивов показаны повторные вмешательства.

• Рецидивирование — характерная биологическая черта сарком, поэтому разрабатывают методики комбинированного и комплексного лечения.

• Особенности лечебных мероприятий зависят от гистологического строения опухоли. Нейрогенная саркома и фибросаркомы нечувствительны к лучевой и химиотерапии, лечение (в т.ч. и рецидивов) — только хирургическое. Относительно чувствительны к лучевой терапии ангиосаркома, липосаркома (обязательна предоперационная телегамматерапия). Миогенные и синовиальная саркомы требуют проведения неоадъювантноий химио- и лучевой терапии.

• Солитарные метастазы сарком в лёгких подлежат хирургическому удалению (клиновидная резекция), с последующей химиотерапией. Чаще всего такие метастазы возникают в сроки от 2 до 5 лет после первичной операции.

• При осложнениях опухолевого роста возможно выполнение паллиативных резекций, которые могут уменьшить интоксикацию, кровопотерю при распадающихся опухолях, устранить симптомы сдавления других органов (обструкция мочеточника, сдабление кишечника с явлениями кишечной непроходимости и пр.).

ТИПЫ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Фибросаркома составляет 20% злокачественных поражений мягких тканей. Встречается чаще у женщин 30–40 лет Опухоль состоит из атипичных фибробластов с различным количеством коллагеновых и ретикулярных волокон • Клиническая картина •• Локализация — мягкие ткани конечностей (бедро, плечевой пояс), реже туловища, головы, шеи •• Наиболее важный признак — отсутствие поражения кожи над опухолью •• Метастазы в регионарных лимфатических узлах отмечают у 5–8% больных. Гематогенные метастазы (чаще всего в лёгких) — у 15–20% • Лечение —иссечение опухоли с соблюдением зональности и футлярности • Прогноз. При адекватном лечении 5-летняя выживаемость — 77%.

Липосаркома регистрируется в 15% случаев опухолей мягких тканей. Возникают чаще в возрасте 40–60 лет Опухоль состоит из анаплазированных жировых клеток и участков миксоидной ткани • Клиническая картина •• Наиболее часто опухоль располагается на нижних конечностях и в забрюшинном пространстве •• Крайне редко липосаркомы развиваются из одиночных и множественных липом •• Типично раннее гематогенное метастазирование в лёгкие (30–40%) • Лечение — широкое иссечение, при больших опухолях оправдана предоперационная лучевая терапия • Прогноз. У больных с дифференцированными опухолями 5-летняя выживаемость — 70%, с малодифференцированными — 20%.

Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы. Различают эмбриональный (развивается до 15 лет) и взрослый типы рабдомиосаркомы. Частота. Занимает 3 место среди злокачественных мягкотканных новообразований.Регистрируют в любом возрасте, но чаще у подростков и в средней возрастной группе. Женщины болеют в 2 раза чаще.

Патоморфология. Опухоль состоит из веретенообразных или округлых клеток, в цитоплазме которых определяют продольную и поперечную исчерченность. Генетические аспекты. В развитии рабдомиосарком предполагается участие нескольких генов, расположенных на хр. 1, 2, 11, 13 и 22; рассматривается возможная роль геномного импринтинга или дублирования отдельных генов (например, гена инсулиноподобного фактора роста-2 IGF2 [147470], генов PAX3 [193500] и PAX7 [167410]).

• Клиническая картина •• Наиболее часто опухоли локализуются в трёх анатомических областях тела: конечности, голова и шея, малый таз •• Опухоль растет быстро, без боли и нарушения функций органов •• Нередко прорастают кожу с образованием экзофитных кровоточащих образований •• Характерно раннее рецидивирование Лечение — хирургическое, при больших опухолях целесообразна предоперационная лучевая терапия • При проведении комбинированного (хирургического, химиотерапии) лечения локализованных форм эмбриональной рабдомиосаркомы отмечают повышение 5-летней выживаемости до 70%. При наличии метастазов уровень 5-летней выживаемости составляет 40% • При плеоморфной рабдомиосаркоме (опухоль взрослых) 5-летний уровень выживаемости — 30%.

Синонимы • Рабдосаркома • Рабдомиобластома • Злокачественная рабдомиома

Ангиосаркома составляет около 12% всех новообразований мягких тканей. Опухоль чаще наблюдают у молодых (до 40 лет) • Морфология •• Гемангиоэндотелиома сформирована из множества атипических капилляров с пролиферацией атипичных эндотелиальных клеток, заполняющих просвет сосудов •• Гемангиоперицитома, развивающаяся из видоизменённых клеток наружной оболочки капилляров • Клиническая картина •• Опухоль обладает инфильтрирующим бурным ростом, склонна к раннему изъязвлению и сращению с окружающими тканями •• Раннее метастазирование в лёгкие и кости, довольно часта диссеминация в мягкие ткани туловища • Лечение — операцию сочетают с лучевой терапией.

Лимфангиосаркома (синдром Стюарта–Тривса) — специфическая опухоль, развивающаяся в зоне постоянного лимфатического отёка (верхняя конечность у женщин с постмастэктомическим синдромом, особенно после курса лучевой терапии). Прогноз неблагоприятный.

Лейомиосаркома составляет 2% всех сарком Опухоль состоит из атипичных вытянутых клеток с палочковидными ядрами • Клиническая картина •• На конечностях опухоль располагается в проекции сосудистого пучка •• Опухоль всегда солитарная • Лечение — хирургическое.

Синовиальная саркома по частоте занимает 3–4-ое место среди сарком мягких тканей (8%). Регистрируют преимущественно у лиц моложе 50 лет Опухоль состоит из сочных веретенообразных и округлых клеток • Клиническая картина •• Характерна локализация в области кисти и стопы •• 25–30% больных указывают на травму в анамнезе •• Опухоли в 20% случаев дают регионарные метастазы, в 50–60% — гематогенные метастазы в лёгких • Лечение — хирургическое, с регионарной лимфодиссекцией.

Злокачественные невриномы — достаточно редкая патология (около 7% поражений мягких тканей.. Опухоль состоит из клеток удлинённой формы с вытянутыми ядрами • Клиническая картина •• Располагаются чаще всего на нижних конечностях •• Характерна первичная множественность опухоли •• Возможно рецидивирование • Лечение — хирургическое • Прогноз. Главные прогностические факторы — степень гистологической дифференцировки и размер опухоли, у больных с низкодифференцированной невриномой прогноз менее благоприятный •• Размер опухоли — независимый прогностический фактор. Небольшие (менее 5 см) полностью удалённые высокодифференцированные опухоли редко рецидивируют и метастазируют.

Саркома Капоши (см. Саркома Капоши).

МКБ-10 • C45 Мезотелиома • C46 Саркома Капоши • C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы • C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины • C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей.

Код вставки на сайт

Саркомы мягких тканей

Заболеваемость. Саркомы мягких тканей составляют 1% всех злокачественных новообразований у взрослых. Опухоли в равной степени поражают мужчин и женщин, чаще в возрасте 20–50 лет. Возможно возникновение в детском возрасте (10–11% сарком).

Гистогенез. Источник роста — самые разнородные по строению и происхождению ткани. В основном, это производные мезенхимы: фиброзная соединительная, жировая, синовиальная и сосудистая ткани, а также ткани, связанные с мезодермой (поперечно-полосатые мышцы) и нейроэктодермой (оболочки нервов). Следует учитывать, что каждую третью опухоль мягких тканей при обычной микроскопии классифицировать не удаётся из-за трудности определения гистогенеза. В таких случаях существенную помощь может оказать иммуногистохимическое исследование.

Гистогенетическая классификация • Мезенхима: •• Злокачественная мезенхимома •• Миксома • Фиброзная ткань: •• Десмоид (инвазивная форма) •• Фибросаркома • Жировая ткань — липосаркома • Сосудистая ткань: •• Злокачественная гемангиоэндотелиома •• Злокачественная гемангиоперицитома •• Злокачественная лимфангиосаркома • Мышечная ткань: •• Поперечно-полосатые мышцы — рабдомиосаркома •• Гладкие мышцы — лейомиосаркома • Синовиальная ткань — синовиальная саркома • Оболочки нервов: •• Нейроэктодермальные — злокачественная невринома (шваннома) •• Соединительнотканные — периневральная фибросаркома • Неклассифицируемые бластомы.

Факторы риска • Ионизирующее облучение • Действие химических веществ (например, асбеста или древесных консервантов) • Генетические нарушения. Например, у 10% пациентов с болезнью фон Реклингхаузена развивается нейрофибросаркома • Предшествующие заболевания кости. У 0,2% пациентов с болезнью Педжета (деформирующий остоз) развиваются остеосаркомы.

Клиническая картина • Саркомы могут развиваться на любом участке туловища или конечностях и обычно проявляются как безболезненная опухоль различной консистенции и плотности. Саркомы, возникающие в глубоких отделах бедра, забрюшинном пространстве, к моменту диагностики обычно достигают больших размеров. Больные обычно отмечают снижение массы тела и предъявляют жалобы на боли неопределённой локализации. В дистальных отделах конечностей, рано обращает на себя внимание даже небольшая опухоль. Кровотечение — самое частое проявление сарком ЖКТ и женских половых органов.

Диагностика. Быстрый рост, расположение опухоли ниже или на уровне глубокой фасции, признаки инфильтративного роста, фиксация к другим анатомическим структурам, вызывают серъёзные подозрения на злокачественный характер процесса • Биопсия •• Тонкоигольная аспирационная биопсия не даёт представления о гистологическом строении и степени дифференцировки, а только подтверждает наличие злокачественной опухоли •• Трепан-биопсия или эксцизионная биопсия дают возможность установить окончательный диагноз для выбора метода лечени •• При выборе места для биопсии следует учитывать возможное проведение в последующем реконструктивной (пластической) операции • Радиологическое обследование: рентгенография, сцинтиграфия костей, МРТ, КТ •• При некоторых видах сарком и при планировании органосохраняющей операции предпочтительнее МРТ-диагностика, обеспечивающая более точное определение границы между опухолями и мягкими тканями •• КТ и сцинтиграфия костей предпочтительнее для обнаружения костных поражений •• При признаках нарушения функций печени при саркомах внутренних органов или конечностей проводят УЗИ и КТ (для выявления метастазов) •• При подозрении на прорастание сосудов показана контрастная ангиография.

Классификация

• TNM классификация (саркома Капоши, дерматофибросаркома, десмоидные опухоли I степени злокачественности, саркомы твёрдой мозговой оболочки, головного мозга, паренхиматозных органов или висцеральных оболочек не классифицируют) •• Первичный очаг. Глубину расположения в классификации учитывают следующим образом: ••• Поверхностные — «a» — опухоль не вовлекает (наиболее) поверностную мышечную фасцию ••• Глубокие — «b» — опухоль достигает или прорастает (наиболее) поверностную мышечную фасцию. Сюда относят все висцеральные опухоли и/или опухоли, прорастающие крупные сосуды, внутригрудные поражения. Большинство опухолей головы и шеи также считают глубокими ••• T1 — опухоль до 5 см в наибольшем измерении ••• T2 — опухоль более 5 см в наибольшем измерении •• Регионарные лимфатические узлы (N) ••• N1 — имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах •• Отдалённые метастазы ••• М1 — имеются отдалённые метастазы.

• Группировка по стадиям: •• Стадия IА — G1-2T1a-1bN0M0 — высокодифференцированные, небольшого размера опухоли, независимо от расположения •• Стадия IB — G1-2T2aN0M0 — высокодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные поверхностно •• Стадия IIА — G1-2T2bN0M0 — высокодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные глубоко •• Стадия IIB — G3-4T1a-1bN0M0 — низкодифференцированные, небольшого размера опухоли, независимо от расположения •• Стадия IIC — G3-4T2aN0M0 — низкодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные поверхностно •• Стадия III — G3-4T2bN0M0 — низкодифференцированные, большого размера опухоли, расположенные глубоко •• Стадия IV — наличие любых метастазов — G1-4T1а-2bN1M0, G1-4T1а-2bN0M1.

Лечение, общие принципы

• При выборе схем лечения рекомендуют придерживаться возраста 16 лет и старше, как критерия взрослого человека, однако выбор метода лечения необходимо выбирать консилиумом. Например, рабдомиосаркома успешно лечится по педиатрическим схемам до 25-летнего возраста, однако низкодифференцированная фибросаркома в 14-летнем возрасте должна лечиться как и у взрослого — хирургическим методом.

• Опухоли конечностей и поверхностно-расположенные опухоли туловища подлежат хирургическому удалению с использованием принципов «футлярности». Возможный дефицит кожи не является препятствием к вмешательству. При предлежании опухоли к кости, его удаляют вместе с надкостницей, а при прорастании выполняют плоскостную или сегментарную резекция кости. При микроскопическом выявлении в краях резецированной ткани злокачественных клеток мышечно-фасциальный футляр повторно иссекают. Лучевая терапия показана при расположении края опухоли менее чем в 2–4 см от резекционной линии либо при обсеменении раны опухолевыми клетками.

• Опухоли заднего средостения, забрюшинные в области таза и паравертебрально, чаще оказываются неудалимыми. Небольшие опухоли переднего средостения и забрюшинные в левой половине туловища удаётся удалить хирургическим путём. При сомнительно операбельных опухолях предоперационно проводят лучевую или терморадиотерапию, регионарную химиотерапию, химиоэмболизацию питающих опухоль сосудов. Поскольку опухоли этих локализаций чаще выявляются в поздних стадиях и радикальное удаление зачастую не удаётся, операцию дополняют лучевой терапией. При развитии рецидивов показаны повторные вмешательства.

• Рецидивирование — характерная биологическая черта сарком, поэтому разрабатывают методики комбинированного и комплексного лечения.

• Особенности лечебных мероприятий зависят от гистологического строения опухоли. Нейрогенная саркома и фибросаркомы нечувствительны к лучевой и химиотерапии, лечение (в т.ч. и рецидивов) — только хирургическое. Относительно чувствительны к лучевой терапии ангиосаркома, липосаркома (обязательна предоперационная телегамматерапия). Миогенные и синовиальная саркомы требуют проведения неоадъювантноий химио- и лучевой терапии.

• Солитарные метастазы сарком в лёгких подлежат хирургическому удалению (клиновидная резекция), с последующей химиотерапией. Чаще всего такие метастазы возникают в сроки от 2 до 5 лет после первичной операции.

• При осложнениях опухолевого роста возможно выполнение паллиативных резекций, которые могут уменьшить интоксикацию, кровопотерю при распадающихся опухолях, устранить симптомы сдавления других органов (обструкция мочеточника, сдабление кишечника с явлениями кишечной непроходимости и пр.).

ТИПЫ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Фибросаркома составляет 20% злокачественных поражений мягких тканей. Встречается чаще у женщин 30–40 лет Опухоль состоит из атипичных фибробластов с различным количеством коллагеновых и ретикулярных волокон • Клиническая картина •• Локализация — мягкие ткани конечностей (бедро, плечевой пояс), реже туловища, головы, шеи •• Наиболее важный признак — отсутствие поражения кожи над опухолью •• Метастазы в регионарных лимфатических узлах отмечают у 5–8% больных. Гематогенные метастазы (чаще всего в лёгких) — у 15–20% • Лечение —иссечение опухоли с соблюдением зональности и футлярности • Прогноз. При адекватном лечении 5-летняя выживаемость — 77%.

Липосаркома регистрируется в 15% случаев опухолей мягких тканей. Возникают чаще в возрасте 40–60 лет Опухоль состоит из анаплазированных жировых клеток и участков миксоидной ткани • Клиническая картина •• Наиболее часто опухоль располагается на нижних конечностях и в забрюшинном пространстве •• Крайне редко липосаркомы развиваются из одиночных и множественных липом •• Типично раннее гематогенное метастазирование в лёгкие (30–40%) • Лечение — широкое иссечение, при больших опухолях оправдана предоперационная лучевая терапия • Прогноз. У больных с дифференцированными опухолями 5-летняя выживаемость — 70%, с малодифференцированными — 20%.

Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы. Различают эмбриональный (развивается до 15 лет) и взрослый типы рабдомиосаркомы. Частота. Занимает 3 место среди злокачественных мягкотканных новообразований.Регистрируют в любом возрасте, но чаще у подростков и в средней возрастной группе. Женщины болеют в 2 раза чаще.

Патоморфология. Опухоль состоит из веретенообразных или округлых клеток, в цитоплазме которых определяют продольную и поперечную исчерченность. Генетические аспекты. В развитии рабдомиосарком предполагается участие нескольких генов, расположенных на хр. 1, 2, 11, 13 и 22; рассматривается возможная роль геномного импринтинга или дублирования отдельных генов (например, гена инсулиноподобного фактора роста-2 IGF2 [147470], генов PAX3 [193500] и PAX7 [167410]).

• Клиническая картина •• Наиболее часто опухоли локализуются в трёх анатомических областях тела: конечности, голова и шея, малый таз •• Опухоль растет быстро, без боли и нарушения функций органов •• Нередко прорастают кожу с образованием экзофитных кровоточащих образований •• Характерно раннее рецидивирование Лечение — хирургическое, при больших опухолях целесообразна предоперационная лучевая терапия • При проведении комбинированного (хирургического, химиотерапии) лечения локализованных форм эмбриональной рабдомиосаркомы отмечают повышение 5-летней выживаемости до 70%. При наличии метастазов уровень 5-летней выживаемости составляет 40% • При плеоморфной рабдомиосаркоме (опухоль взрослых) 5-летний уровень выживаемости — 30%.

Синонимы • Рабдосаркома • Рабдомиобластома • Злокачественная рабдомиома

Ангиосаркома составляет около 12% всех новообразований мягких тканей. Опухоль чаще наблюдают у молодых (до 40 лет) • Морфология •• Гемангиоэндотелиома сформирована из множества атипических капилляров с пролиферацией атипичных эндотелиальных клеток, заполняющих просвет сосудов •• Гемангиоперицитома, развивающаяся из видоизменённых клеток наружной оболочки капилляров • Клиническая картина •• Опухоль обладает инфильтрирующим бурным ростом, склонна к раннему изъязвлению и сращению с окружающими тканями •• Раннее метастазирование в лёгкие и кости, довольно часта диссеминация в мягкие ткани туловища • Лечение — операцию сочетают с лучевой терапией.

Лимфангиосаркома (синдром Стюарта–Тривса) — специфическая опухоль, развивающаяся в зоне постоянного лимфатического отёка (верхняя конечность у женщин с постмастэктомическим синдромом, особенно после курса лучевой терапии). Прогноз неблагоприятный.

Лейомиосаркома составляет 2% всех сарком Опухоль состоит из атипичных вытянутых клеток с палочковидными ядрами • Клиническая картина •• На конечностях опухоль располагается в проекции сосудистого пучка •• Опухоль всегда солитарная • Лечение — хирургическое.

Синовиальная саркома по частоте занимает 3–4-ое место среди сарком мягких тканей (8%). Регистрируют преимущественно у лиц моложе 50 лет Опухоль состоит из сочных веретенообразных и округлых клеток • Клиническая картина •• Характерна локализация в области кисти и стопы •• 25–30% больных указывают на травму в анамнезе •• Опухоли в 20% случаев дают регионарные метастазы, в 50–60% — гематогенные метастазы в лёгких • Лечение — хирургическое, с регионарной лимфодиссекцией.

Злокачественные невриномы — достаточно редкая патология (около 7% поражений мягких тканей.. Опухоль состоит из клеток удлинённой формы с вытянутыми ядрами • Клиническая картина •• Располагаются чаще всего на нижних конечностях •• Характерна первичная множественность опухоли •• Возможно рецидивирование • Лечение — хирургическое • Прогноз. Главные прогностические факторы — степень гистологической дифференцировки и размер опухоли, у больных с низкодифференцированной невриномой прогноз менее благоприятный •• Размер опухоли — независимый прогностический фактор. Небольшие (менее 5 см) полностью удалённые высокодифференцированные опухоли редко рецидивируют и метастазируют.

Саркома Капоши (см. Саркома Капоши).

МКБ-10 • C45 Мезотелиома • C46 Саркома Капоши • C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы • C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины • C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей.