Атаксия телеангиэктазия что это

Атаксия телеангиэктазия что это

Выбор конкретного гена для исследования определяется особенностями клинической картины, позволяющими достаточно четко дифференцировать между собой основные формы эпизодической атаксии (длительность атактических пароксизмов, особенности их возникновения, реакция на ацетазоламид). Необходимо также принимать во внимание любые пароксизмальные неврологические расстройства у ближайших родственников обследуемого лица (мигрень, эпизоды преходящего гемипареза и т.д.), поскольку полиморфизм клинических проявлений эпизодических атаксий (особенно атаксии 2-го типа) может носить не только межсемейный, но внутрисемейный характер.

В большинстве случаев проводится SSCP-анализ отдельных кодирующих участков гена, после чего наличие мутации в образце с измененными электрофоретическими характеристиками подтверждается прямым секвенированием изучаемого фрагмента ДНК [Denier С. et al., 1999; Jen J. et al, 1999]. Принимая во внимание простое строение гена KCNA1 (один кодирующий экзон, 1448 и.о.), многие исследователи для ДНК-диагностики эпизодической атаксии-1 предпочитают сразу проводить прямое секвенирование кодирующей области гена, амплифицироваиной в трех последовательных реакциях ПЦР [Zuberi S. et al., 1999].

При обследовании больных с предположительным диагнозом эпизодической атаксии-2 на нервом этапе анализа целесообразно исключить экспансию тринуклеотидных CAG-повторов в гене CACNL1A4 в соответствии с протоколом, используемым для прямой ДНК-диагностики СЦА6.

Атаксия-телеангиэктазия

Атаксия-телеангиэктазия характеризуется мультисистемными и весьма полиморфными клиническими проявлениями, которые не ограничены лишь поражением ЦНС, а вовлекают также кожу, сосудистую, иммунную, эндокринную и костную системы [Shiloh Y., 1995; Gatti R., 1998]. Заболевание обычно начинается на 1-2-м году жизни ребенка и проявляется прогрессирущими расстройствами ходьбы и координации движений, к которым могут присоединяться другие неврологическике симптомы (хореоатетоидные гиперкинезы, мышечная гипотония, угнетение сухожильных рефлексов, нарушение психического развития и др.).

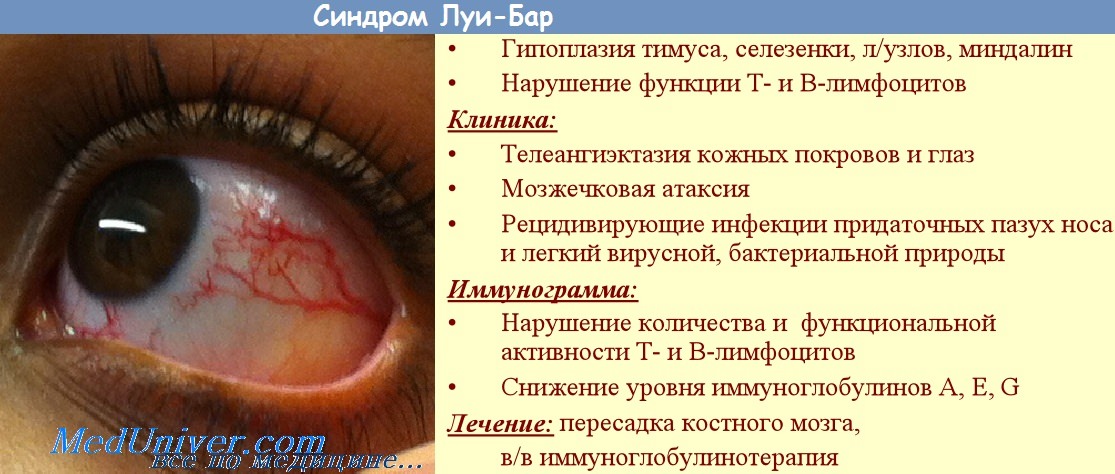

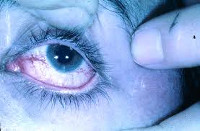

Весьма характерными являются изменения мелких сосудов в виде симметричных телеангиэктазий, обычно локализованные на склерах и конъюнктиве глаз, веках, ушных раковинах, спинке носа, области локтевого сгиба и подколенной ямки. К важнейшим диагностическим критериям атаксии-телеангиэктазии относятся частые инфекционные заболевания (обусловленные дисплазией тимуса и дефицитом иммуноглобулинов классов A, G и Е), прогерические изменения кожи и волос, различные онкологические осложнения, скелетные деформации, эндокринные расстройства (гипогонадизм, задержка роста, сахарный диабет).

Атаксия телеангиэктазия что это

а) Неврологические нарушения при атаксии-телеангиэктазии (АТ). Основным неврологическим проявлением атаксии-телеангиэктазии (АТ) является мозжечковая атаксия и аномалии глазных движений в форме моторной апраксии взора, отмечаемой в большинстве случаев, и хореоатетозов, встречающихся в 25% случаев (Boder, 1985). Атаксия начинается в младенческом возрасте и становится заметной, когда ребенок начинает ходить.

Начиная с ранней стадии, атаксия сочетается с аномальными движениями головы, больные дети обладают особенной походкой «маленького клоуна», весьма характерной для данного заболевания. Тем не менее, моторная апраксия взора часто появляется только через несколько лет. Атаксия неуклонно прогрессирует, но скорость различна даже среди сибсов. Всегда отмечается мозжечковая дизартрия; возможно появление интенционного тремора и миоклонуса. Часто отмечаются различные нарушения движений. Хореоатетоз у некоторых пациентов может быть настолько выражен, что способен скрыть или маскировать атаксию.

Возможно наличие дистонического компонента, который изредка может иметь выраженный характер. Дистония рта и глотки может привести к аспирации (Lefton-Greif et al., 2000), а относительная неподвижность лица с необычной медленно появляющейся улыбкой, которая является предположительным симптомом заболевания, может быть связана с поражением экстрапирамидной системы. Могут отмечаться поздние пирамидные знаки. Признаки поражения движений глаз диагностически значимы, так как предшествуют появлению телеангиэктазий. Саккады вызываются медленно и имеют ограниченный диапазон; таким образом, фиксация взора достигается движениями головы, а не глаз, что часто сопровождается резкими движениями головы и вынужденным морганием, как при моторной апраксии взора Когана (Baloh et al., 1978), но отмечается при движении глаз в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Девиация глаз (при его достижении) носит саккадический характер и часто останавливается на середине траектории, оптокинетический нистагм отсутствует. Поражение периферической нервной системы отмечается на поздних стадиях, впервые проявляясь отсутствием или слабостью сухожильных рефлексов. Необычный внешний вид детей, страдающих атаксией-телеангиэктазией (АТ), нередко поражает характерной походкой и позой, унылым выражением лица в покое и ненормальными движениями головы вследствие нарушения движений глаз. Приблизительно у 30% пациентов отмечается легкая задержка умственного развития.

б) Телеангиэктазии и другие поражения кожи. Телеангиэктазии впервые отмечаются после трех лет, а иногда не появляются до совершеннолетия. Они могут отсутствовать и в более позднем возрасте (Chung et al., 1994). Расширенные сосуды конъюнктивы, вначале выявляемые в углах обоих глаз, распространяются горизонтально в экваториальной области конъюнктивы в сторону края роговицы. Телеангиэктазии могут поражать уши, веки, локтевую и подколенную ямку. В позднем детском и во взрослом возрасте могут появляться прогерические изменения кожи, а также пигментация и пятна цвета «кофе с молоком». Кожа часто имеет необычный вид с признаками преждевременного старения, пятнами цвета «кофе с молоком» (Ortonne et al., 1980) и наростами или бородавками на ножке. Возможно развитие различных видов рака кожи, особенно в областях, ранее подвергавшихся рентгеновскому облучению.

в) Чувствительность к инфекциям. Пациенты, страдающие атаксией-телеангиэктазией (АТ), необычайно чувствительны к инфекциям, в особенности к бактериальным, в меньшей степени к вирусным, в результате аномалий иммуноглобулинов (Nowak-Wegrzyn et al., 2004) и дефицита клеточного иммунитета (Schubert et al., 2002), характеризующегося сниженным количеством В-клеток и Т4- и Т8-лимфоцитов. При обследовании 100 пациентов (Nowak-Wegrzyn et al., 2004) лимфопения была выявлена в 71% случаев, а уровень иммуноглобулинов был снижен на 65% (Ig4), 63% (IgA), 48% (Ig2), 23% (IgE) и только на 18% (IgG). В редких случаях в результате специфической мутации иммунодефицит отсутствует (Toyoshima et al., 1998). Наиболее часто встречаются инфекции верхних дыхательных путей.

Повторные инфекции легких и придаточных пазух носа были выявлены у 48-81% пациентов (Chung et al., 1994), а в ходе другого исследования пневмония отмечалась только у 15% пациентов (Nowak-Wegrzyn et al., 2004). В ходе более поздних исследований было продемонстрировано, что вирусные инфекции включают бородавки, моллюска и простой герпес, но ни одна из инфекций не была тяжелой. В рамках другого исследования (Chun и Gatti, 2004) тяжелые инфекции с прогрессирующим поражением легких отмечались у трети детей, у трети отмечались инфекции легких и придаточных пазух носа, но не выявлялось прогрессирующего поражения легких, а у трети частота инфекций соответствовала норме. Отмечена положительная корреляция между частотой инфекций и иммунодефицитом по результатам лабораторных тестов. Подобная корреляция в рамках других исследований не отмечалась (Roifman и Gelfand, 1985).

Задержка роста отмечается у большинства пациентов, и многие из них не достигают пубертатного периода. У девочек данное отклонение может быть связано с отсутствием дифференцировки яичников, выявляемой в некоторых случаях.

г) Течение и прогноз. Неврологические проявления атаксии-телеангиэктазии (АТ) неуклонно прогрессируют (Chun и Gatti, 2004). Кроме классических ранних признаков у пациентов старшего возраста отмечается тенденция к развитию других признаков спиноцеребеллярной дегенерации, таких как поражение задних столбов с потерей глубоких сухожильных рефлексов и спинальная мышечная атрофия (Boder, 1985; Kwast и Ignatowicz, 1990). Большая часть пациентов к 10-15 годам передвигается на инвалидной коляске, но нередки случаи легких форм заболевания, которые могут быть связаны со специфической мутацией АТ-гена (Taylor и Byrd, 2005).

Случаи ранней смерти часто связаны с заболеваниями легких, а злокачественные образования являются в настоящее время самой частой причиной. Их частота в 60-300 раз выше, чем у здоровых людей, у 49% пациентов, которым проводилось вскрытие, были выявлены злокачественные опухоли (Swift et al., 1991). Чаще всего встречаются лимфоретикулярные неоплазии из Т- и В-клеток, в особенности неходжкинские лимфомы, лимфоцитарный лейкоз и ходжкинские лимфомы (Boder, 1985), но возможно образование и других видов опухолей. Лимфоретикулярные неоплазии и лейкоз преобладают среди пациентов моложе 15 лет, в то время как эпителиальные опухоли чаще встречаются в старшем возрасте. Считается, что злокачественные опухоли при гетерозиготном носительстве мутантного АТ-гена встречаются чаще, чем в общей популяции (Swift et al., 1991). Зарегистрированная частота рака, особенно рака молочной железы, от трех до шести раз превышает частоту в общей популяции (Thompson et al., 2005); несмотря на то, что этот вопрос остается спорным, данную информацию следует учитывать при генетическом консультировании, (Gumy-Pause et al., 2004; тTamimi et al., 2004).

Среди пожилых пациентов в половине случаев развивается инсулинорезистентный диабет, который не приводит к развитию кетоза.

д) Диагностика и лабораторные маркеры. Клинический диагноз атаксии-телеангиэктазии (АТ) не представляет затруднений, когда имеются оба основных признака. До появления телеангиэктазий часто ставится диагноз атаксического детского церебрального паралича. Тем не менее, патология движений глаз и походка «маленького клоуна» позволяют предположить наличие атаксии-телеангиэктазии.

Определение лабораторных маркеров важно для диагностики и прогноза обоих заболеваний. Устойчивыми показателями являются повышение уровня АФП и кардиоэмбрионального антигена и хромосомные аномалии, особенно инверсии и транслокации, затрагивающие 7 и 14 хромосомы (Hecht и Hecht, 1985), повреждение которых считается патогномоничным для атаксии-телеангиэктазии. Ни одно из данных отклонений не обнаруживается постоянно, а их выявление может потребовать специфического оборудования, доступного только в специализированных центрах.

Выявление дефектов клеточного или гуморального иммунитета также может способствовать ранней диагностике, хотя такие изменения неспецифичны и встречаются не так часто (Roifman и Gelfand, 1985). Дисгамма-глобулинемия при атаксии-телеангиэктазии включает отсутствие или низкий уровень IgA, включая секреторный IgA, нормальный или низкий уровень IgG, и повышенный или нормальный уровень IgM. У некоторых пациентов выявлялся дефицит подклассов иммуноглобулинов Ig2 и Ig4; возможно также отсутствие или снижение уровня IgE (Oxelius et al., 1982; Schubert et al., 2002). Дефекты клеточного иммунитета включают низкий уровень лимфоцитов, слабую реакцию кожи на обычные антигены, низкую пролиферацию Т-лимфоцитов в присутствии митогенов и недостаточность продукции антител к вирусным или бактериальным антигенам. У некоторых пациентов была выявлена избыточная активность Т-супрессоров и врожденные дефекты В-клеток, что позволяет предположить нарушение механизмов регуляции иммунитета.

Хромосомные аномалии, особенно повышенная частота поломок определенных хромосом, имеют важное практическое значение. Определение выживаемости клеточных колоний после воздействия ионизирующего излучения является определяющим диагностическим методом (Chun и Gatti, 2004), но отнюдь не рутинным тестом. Описанные методы заменяются молекулярной диагностикой, которая также подходит для пренатального обследования, хотя данная процедура сложна и не всегда возможна. Большая часть мутаций атаксии-телеангиэктазии гена представляют собой «усеченные» или сплайсинговые мутации; лишь 10% относятся к миссенс-мутациям. Другие методы обследования менее значимы. При проведении КТ и МРТ часто выявляются признаки неспецифической атрофии мозжечка. Возможно замедление скорости проводимости нерва, а денервация передних рогов может обнаруживаться у пожилых пациентов (Dunn, 1973).

е) Атипичные и вариантыне формы атаксии-телеангиэктазии. Атипичные формы атаксии телеангиэктазии привлекли внимание исследователей относительно недавно. Некоторые случаи, несомненно, являются одной из форм заболевания с медленным течением, большей продолжительностью жизни и неполным экспрессированием, например, без двигательных расстройств со стороны глаз (Trimis et al., 2004). Другие формы включают нетипичные проявления, такие как задержка умственного развития и мышечная спастичность (Meshram et al., 1986), периферическая нейропатия в качестве основного проявления (Terenty et al., 1978) и отсутствие телеангиоэктазий во взрослом возрасте (Byrne et al., 1984). У этих пациентов может отсутствовать один из лабораторных маркеров. Данные случаи подтверждают генетическую гетерогенность заболевания, выявленную в рамках молекулярных исследований (Taylor и Byrd, 2005).

ж) Лечение атаксии телеангиэктазии (АТ). Несмотря на отсутствие специфического лечения, некоторые проявления атаксии телеангиэктазии поддаются терапии. Это утверждение касается инфекций, и продолжительность жизни пациентов может быть существенно увеличена за счет применения антибиотиков. Считается целесообразным предотвращение инфекций путем регулярного введения иммуноглобулинов. Результаты, полученные при имплантации зародышевого тимуса и стимуляции иммунной системы, неубедительны.

Результаты лечения неврологических проявлений неутешительны. Применение пропранолола и сульпирида в редких случаях приводит к улучшению моторных функций. Во всех случаях необходима реабилитация и разработка подходящей программы обучения. Пациентам с атаксией телеангиэктазией противопоказана радиотерапия и химиотерапия в обычных дозах. В некоторых случаях были получены положительные результаты при применим рентгеновских лучей или химиопрепаратов (за исключением блеомицина, актиномицина и циклофосфамидов) в сниженных дозах.

Необходимо регулярное наблюдение для раннего выявления рака и лейкозов. Данное утверждение справедливо и в отношении гетерозиготных типов заболевания и является частью лечения семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 3.12.2018

Публикации в СМИ

Атаксия-телеангиэктазия

Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) — наследственное заболевание с мозжечковой атаксией, телеангиэктазиями, нарушением иммунитета и склонностью к злокачественным новообразованиям; повышена ломкость хромосом; клетки больных чувствительны к действию ионизирующей радиации. Частота. 1:300 000 новорождённых.

Генетические аспекты. Дефектный фермент при атаксии-телеангиэктазии — ДНК-топоизомераза (208900, КФ 5.99.1.3, ген ATM, 11q22–q23, r ).

Клиническая картина

• Поражение ЦНС •• Мозжечковая атаксия появляется с первых лет жизни (после того, как пациент начинает ходить) и прогрессирует с возрастом •• Экстрапирамидные симптомы — гипокинезия, хореоатетоз (могут появиться в более старшем возрасте) •• Спинно-мозжечковая атаксия с нарушением глубокой и вибрационной чувствительности появляется в возрасте 12–15 лет •• Окуломоторная апраксия (нарушение функций глазодвигательных нервов).

• Нарушения иммунитета •• Гипоплазия тимуса •• Снижение сывороточного содержания IgG2 или IgA. Концентрации IgE и IgM могут быть нормальными. Рано развиваются лимфопения и снижение клеточного иммунитета в тестах на внутрикожное введение Аг.

• Поражение сосудов. Телеангиэктазии — образования венозного происхождения, появляются позже, чем атаксия (в возрасте 3–6 лет), сначала на конъюнктиве (сосудистые «паучки»), затем на коже лица, ушных раковин, локтевых сгибов, подколенных ямок, в местах трения кожи.

• Поражение других систем •• Раннее поседение волос •• Атрофические изменения кожи лица •• Пигментные пятна •• Себорейный дерматит •• Незначительное отставание в росте •• Задержка умственного развития •• Частые пневмонии, синуситы •• Новообразования различной локализации (лейкемия, лимфомы, глиомы, медуллосаркомы) •• Для женщин характерен гипогенитализм; гипогонадизм у мужчин менее выражен •• Снижение толерантности к глюкозе.

Лечение. Эффективного лечения не существует: симптоматическая терапия, витамино- и физиотерапия.

Течение и прогноз. Рекуррентные инфекции и новообразования уменьшают продолжительность жизни. Если больной доживает до 35–40 лет, наблюдают атрофии мышц, фасцикулярные подёргивания.

МКБ-10 • G11.3 Мозжечковая атаксия с нарушением репарации

Код вставки на сайт

Атаксия-телеангиэктазия

Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) — наследственное заболевание с мозжечковой атаксией, телеангиэктазиями, нарушением иммунитета и склонностью к злокачественным новообразованиям; повышена ломкость хромосом; клетки больных чувствительны к действию ионизирующей радиации. Частота. 1:300 000 новорождённых.

Генетические аспекты. Дефектный фермент при атаксии-телеангиэктазии — ДНК-топоизомераза (208900, КФ 5.99.1.3, ген ATM, 11q22–q23, r ).

Клиническая картина

• Поражение ЦНС •• Мозжечковая атаксия появляется с первых лет жизни (после того, как пациент начинает ходить) и прогрессирует с возрастом •• Экстрапирамидные симптомы — гипокинезия, хореоатетоз (могут появиться в более старшем возрасте) •• Спинно-мозжечковая атаксия с нарушением глубокой и вибрационной чувствительности появляется в возрасте 12–15 лет •• Окуломоторная апраксия (нарушение функций глазодвигательных нервов).

• Нарушения иммунитета •• Гипоплазия тимуса •• Снижение сывороточного содержания IgG2 или IgA. Концентрации IgE и IgM могут быть нормальными. Рано развиваются лимфопения и снижение клеточного иммунитета в тестах на внутрикожное введение Аг.

• Поражение сосудов. Телеангиэктазии — образования венозного происхождения, появляются позже, чем атаксия (в возрасте 3–6 лет), сначала на конъюнктиве (сосудистые «паучки»), затем на коже лица, ушных раковин, локтевых сгибов, подколенных ямок, в местах трения кожи.

• Поражение других систем •• Раннее поседение волос •• Атрофические изменения кожи лица •• Пигментные пятна •• Себорейный дерматит •• Незначительное отставание в росте •• Задержка умственного развития •• Частые пневмонии, синуситы •• Новообразования различной локализации (лейкемия, лимфомы, глиомы, медуллосаркомы) •• Для женщин характерен гипогенитализм; гипогонадизм у мужчин менее выражен •• Снижение толерантности к глюкозе.

Лечение. Эффективного лечения не существует: симптоматическая терапия, витамино- и физиотерапия.

Течение и прогноз. Рекуррентные инфекции и новообразования уменьшают продолжительность жизни. Если больной доживает до 35–40 лет, наблюдают атрофии мышц, фасцикулярные подёргивания.

МКБ-10 • G11.3 Мозжечковая атаксия с нарушением репарации

Синдром Луи-Бар

Синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиэктазия) — наследственное заболевание, проявляющееся мозжечковой атаксией, телеангиэктазиями кожи и конъюнктивы глаз, недостаточностью Т-клеточного звена иммунитета. Последнее приводит к тому, что синдром Луи-Бар сопровождается частыми респираторными инфекциями и склонностью к возникновению злокачественных опухолей. Диагностируется синдром Луи-Бар на основании анамнеза и клинической картины заболевания, данных иммунограммы, результатов офтальмологического и отоларингологического обследования, МРТ головного мозга и рентгенографии легких. В настоящее время синдром Луи-Бар не имеет специфического и эффективного лечения.

Общие сведения

Синдром Луи-Бар впервые был описан в 1941 году во Франции. Нет точных данных о том, с какой частотой синдром Луи-Бар встречается среди современного населения. По некоторым сведениям эта цифра составляет 1 случай на 40 тысяч новорожденных. Однако, необходимо учитывать, что при смерти в раннем детском возрасте синдром Луи-Бар обычно остается не диагностированным. Известно, что заболевание одинаково часто поражает мальчиков и девочек. В неврологии синдром Луи-Бар относится к так называемым факомотозам — генетически обусловленным сочетанным поражениям кожи и нервной системы. В эту группу также входят нейрофиброматоз Реклингхаузена, ангиоматоз Стерджа—Вебера, туберозный склероз и др.

Причины и патогенез

В основе патологических изменений, сопровождающих синдром Луи-Бар, лежат генетические нарушения, приводящие к развитию врожденной нейроэктодермальной дисплазии. Синдром Луи-Бар является аутосомно-рецессивным заболеванием, т. е. проявляется клинически только при получении рецессивного гена сразу от обоих родителей.

Морфологически атаксия-телеангиэктазия характеризуется дегенеративными изменениями тканей мозжечка, в частности потерей зернистых клеток и клеток Пуркинье. Дегенеративные изменения могут затрагивать зубчатое ядро мозжечка (nucleus dentatus), черную субстанцию (substantia nigra) и некоторые отделы коры головного мозга, иногда поражаются спиномозжечковые пути и задние столбы спинного мозга.

Синдром Луи-Бар сочетается с гипоплазией или аплазией тимуса, а также с врожденным дефицитом IgA и IgE. Эти нарушения в системе иммунитета приводят к появлению у пациентов частых инфекционных заболеваний, склонных к длительному и осложненному течению. Кроме того, иммунные нарушения могут потенцировать развитие злокачественных новообразований, зачастую берущих свое начало в структурах лимфоретикулярной системы.

Клинические проявления синдрома Луи-Бар

Атаксия. Наиболее часто синдром Луи-Бар начинает проявляться клинически в возрасте от 5 месяцев до 3 лет. Во всех случаях заболевания синдром Луи-Бар манифестирует с появления мозжечковой атаксии, признаки которой становятся очевидными, когда ребенок начинает ходить. Наблюдаются нарушения равновесия и походки, дрожание во время двигательного акта (интенционный тремор), качание туловища и головы. Зачастую атаксия настолько выражена, что имеющий синдром Луи-Бар больной не может ходить. Мозжечковая атаксия сочетается с мозжечковой дизартрией, характеризующейся невнятной скандированной речью. Отмечается мышечная гипотония, снижение или полное исчезновение сухожильных рефлексов, нистагм, глазодвигательные нарушения и косоглазие.

Телеангиэктазии. В большинстве случаев появление сопровождающих синдром Луи-Бар телеангиэктазий происходит в возрасте от 3 до 6 лет. В некоторых случаях их возникновение отмечается в более поздний период и очень редко в течение первого месяца жизни. Телеангиэктазии (сосудистые звездочки) представляют собой имеющие различную форму красноватые или розовые пятнышки или разветвления. Они обусловлены расширением мелких сосудов кожи. Следует отметить, что телеангиэктазии могут быть проявлением многих других заболеваний (например, розацеа, СКВ, дерматомиозита, пигментной ксеродермы, хронического лучевого дерматита, мастоцитоза и пр.). Однако в сочетании с атаксией они дают специфическую для синдрома Луи-Бар клиническую картину.

Синдром Луи-Бар характеризуется изначальным возникновением телеангиэктазий на конъюнктиве глазного яблока, где они имеют вид «паучков». Затем сосудистые звездочки появляются на коже век, носа, лица и шеи, локтевых и коленных сгибов, предплечий, тыльной поверхности стоп и кистей. Телеангиэктазии могут также наблюдаться на слизистой оболочке мягкого и твердого неба. Наиболее выражены сосудистые звездочки в тех местах кожного покрова, где он подвергается воздействию солнечных лучей. В первую очередь это лицо, где телеангиэктазии образуют целые «пучки». При этом кожа теряет свою эластичность и становится плотной, что напоминает изменения, типичные для склеродермии.

Кожные проявления атаксии-телеангиэктазии могут включать появление веснушек и пятен цвета кофе с молоком, участков обесцвеченной кожи. Наличие гипо- и гиперпигментаций делает кожные симптомы синдрома Луи-Бар схожими с клиникой пойкилодермии. У многих больных отмечается сухость кожи и участки гиперкератоза. Может наблюдаться гипертрихоз, ранняя седина волос, кожные элементы, напоминающие акне или проявления псориаза.

Инфекции дыхательных путей. Характеризующее синдром Луи-Бар поражение иммунной системы приводит к возникновению частых рецидивирующих инфекций дыхательных путей и уха: хронических ринитов, фарингитов, бронхитов, пневмоний, отитов, синуситов. Их особенностями являются: стертость границ между периодом обострения и ремиссии, скудность физикальных данных, плохая чувствительность к антибактериальной терапии и длительное течение. Каждая подобная инфекция может стать для больного атаксией-телеангиэктазией смертельно опасной. Частые заболевания легких приводят к развитию бронхоэктазов и пневмосклероза.

Злокачественные новообразования. Среди пациентов, имеющих синдром Луи-Бар, злокачественные опухолевые процессы отмечаются в 1000 раз чаще, чем в среднем у населения. Наиболее распространенными среди них являются лейкемия и лимфома. Особенностью онкопатологии в случае синдрома Луи-Бар является повышенная чувствительность пациентов к воздействию ионизирующего излучения, что полностью исключает применение лучевой терапии при их лечении.

Диагностика синдрома Луи-Бар

Постановка диагноза атаксии-телеангиэктазии требует комплексного подхода, учитывающего анамнез заболевания, его клинические проявления, данные иммунологических и инструментальных исследований, а также результаты ДНК-диагностики. Пациент с подозрением на синдром Луи-Бар должен пройти обследование не только у невролога, но и у дерматолога, отоларинголога, офтальмолога, иммунолога, пульмонолога, онколога.

Лабораторная диагностика синдрома Луи-Бар включает клинический анализ крови, в котором у 1/3 пациентов наблюдается снижение количества лимфоцитов. Обязательно проводится исследование уровня иммуноглобулинов крови, которое выявляет значительное снижение IgA и IgE, в 10-12% случаев IgG. Примерно у 40% пациентов синдром Луи-Бар сопровождается аутоиммунными реакциями, о которых свидетельствует наличие аутоантител к митохондриям, тиреоглобулину, иммуноглобулинам.

Из инструментальных способов диагностики синдрома Луи-Бар могут применяться: УЗИ тимуса, МРТ головного мозга, фарингоскопия, риноскопия, рентгенография легких. При помощи УЗИ диагностируется аплазия или гипоплазия тимуса. МРТ головного мозга выявляет атрофию мозжечка, расширение IV желудочка. Рентгенография легких необходима для диагностики очаговой или крупозной пневмонии, выявления очагов пневмосклероза и бронхоэктатических изменений.

Лечение и прогноз синдрома Луи-Бар

К сожалению, эффективные методы лечения синдрома Луи-Бар до настоящего времени остаются предметом поиска. В современной медицине возможно применение лишь паллиативного симптоматического лечения соматических и иммунологических нарушений. Продлению жизни пациентов, имеющих синдром Луи-Бар, способствует иммунокоррегирующая терапия препаратами тимуса и гамма-глобулином, витаминотерапия в высоких дозировках и интенсивная терапия любого инфекционного процесса. По показаниям применяют противовирусные препараты, антибиотики широкого спектра действия, противогрибковые средства, глюкокортикостероиды.

В связи с отсутствием эффективных способов лечения синдром Луи-Бар имеет неблагоприятный прогноз как для выздоровления, так и для жизни. Больные этим заболеванием редко доживают до 20 лет. В большинстве случаев они погибают от инфекционных осложнений и онкологических заболеваний.