Артель что это такое краткое объяснение

Артель

Арте́ль — в России добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки.

Артели строились на договоре, обычно устном (иногда в большой артели при выполнении длительных и сложных работ — на письменном), содержавшем условия деятельности и обязательства её членов. Артель состояла, как правило, из близких: по возрасту, физической силе и трудовой квалификации работников, равных по своим правам и обязанностям. Первоначально артели возникали на основе общинных, земляческих, родственных и национальных связей, со временем, особенно с развитием рыночной экономики, эти связи расширялись. Управление артелью осуществлял староста (он же рядчик, подрядчик, батырь, кормщик, атаман, усредник и пр.), которого выбирали на общем собрании из числа наиболее энергичных, знающих и опытных членов артели. Кроме того, артелью избирались один или двое помощников старосты, иногда для контроля за ним — особые «наблюдатели».

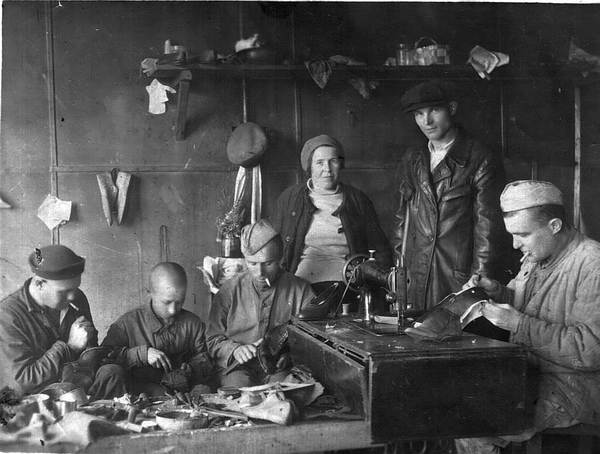

Артели создавались для выполнения как разовых, временных (сезонных), так и постоянных видов работ. По характеру работ артели были сельскохозяйственные, промысловые, торговые, строительные, сферы «услужения», биржевые, творческие (артели писателей, художников, артистов) и др.

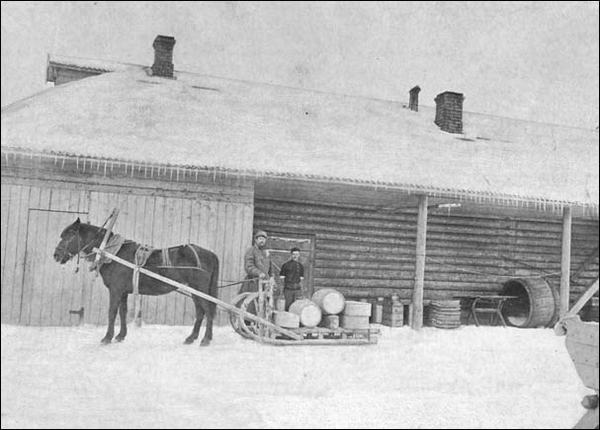

Артели известны с древности, в документах (духовных и договорных грамотах князей) XIV века названы охотничьи, рыболовные, «сокольничьи» артели. С развитием товарно-денежных отношений и мелкого товарного хозяйства увеличилась число артелей, разнообразилась их деятельность. В документах XVII века говорится об артелях каменщиков, плотников, кузнецов, извозчиков, «ярыжных» (бурлаков и судорабочих), «кортомщиков» (арендаторов земли). В XVIII—XIX вв. складывалась и усиливалась территориальная специализация артелей. На севере и востоке преобладали промыслово-охотничьи артели (рыболовецкие, «тюленьи», «моржовые», звероловов), в Восточной Сибири и на Урале — приисковые по добыче золота, солепромышленные, каменоломные, по изготовлению древесного угля, разработке горных рудников, в центре Европейской России — артели плотников, каменщиков, маляров, валяльщиков, шерстобитов, иконописцев, офеней (мелких торговцев вразнос), камнетёсов, рогожников, шорников, на Волге — бурлацкие, коноводные, крючников, барочников (строителей мелких судов), в Заволжье — артели чабанов, пастухов, «гуртовых» (прогонщиков скота), сельхозрабочих, землекопов, на Украине — «чумацкие валки» (перевозчиков товаров), «забродческие ватаги» (рыболовов), в портах — артели лодочников, «биндюжников» (грузчиков) и пр.

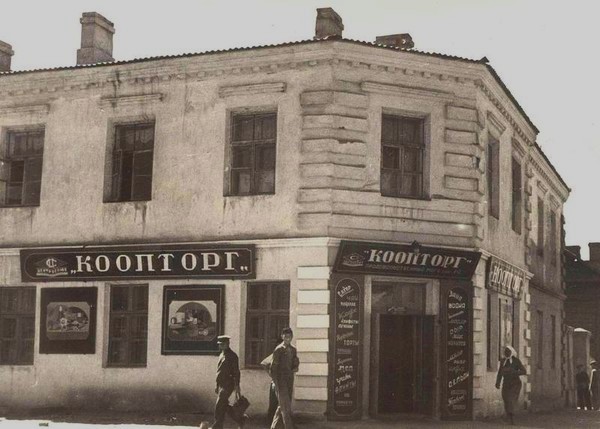

С развитием торговли и промышленности артели стали обслуживать их нужды. В крупных городах существовали артели в сфере услуг для населения — извозчиков, портных, башмачников, посыльных, грузчиков и пр. Ряд железных дорог были построены с преимущественным применением труда строительных артелей. В 1860—70-х гг. получили распространение производственные и творческие артели интеллигенции (например, «Артель художников» и «Артель переводчиц»). В конце XIX века переписи Москвы и Петербурга зафиксировали артели счетоводов, электромехаников, инженеров, бухгалтеров, а также женские артели — продавцов, кассиров, золотошвеек и пр. Иногда в артелях практиковался наём рабочей силы, коллективным нанимателем становилась вся артель.

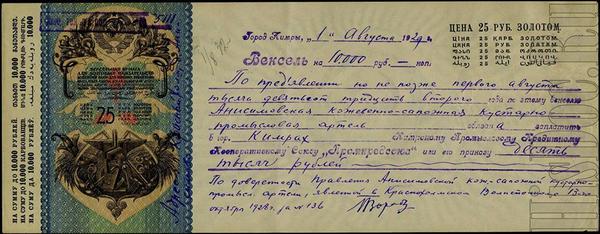

Иногда артели трансформировались в кооперативные товарищества, члены которых уже не были заняты совместным трудом, но организовывали совместный бизнес в сфере сбыта, транспортивки, закупки сырья, использования инструмента и машин и т. д. В 1866 г. кооперативный деятель Н. В. Верещагин создал одну из первых подобных артелей — сыроваренную в селе Отроковичи Тверской губернии. К концу XIX века число «кооперативных» артелей сократилось в связи с созданием широкой сети магазинов, складов и прокатных пунктов сельхозмашин. С 1880-х гг. возникали маслодельные артели, которые широко распространились в Западной Сибири, Прибалтике, Вологодской губернии. К концу XIX века в России насчитывалось свыше 3 тыс. маслодельных артелей, в том числе 2 тыс. в Сибири. В 1906—07 из хозяйств с одной коровой участвовали в маслодельных артелях 30 % дворов, с двумя коровами — 69 %, с 10 и более — 96 %.

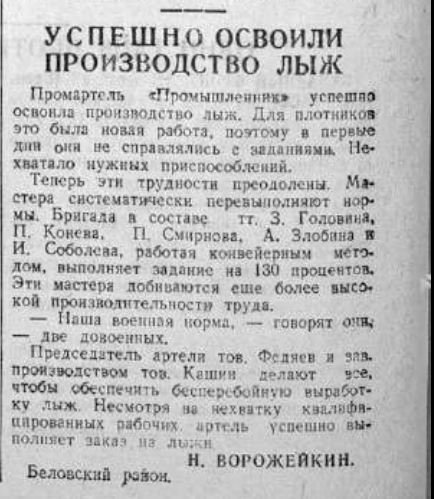

В блокадном Ленинграде выпуском автоматов Судаева (ППС) занимались артели, которые располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокими технологиями. При Сталине предпринимательство — в форме производственных и промысловых артелей — всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза. [1]

В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях. На два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием. Единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было). А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна. И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 1941-м году. Особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны.

Сталин и его команда решительно выступали против попыток огосударствить предпринимательский сектор. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

В 1956 году Хрущёв постановил к 1960-му году полностью передать государству все артельные предприятия — исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов и артели инвалидов. Причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией. Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым. Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» — Ремонтно-механическим заводом. «Красный партизан» — Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за символическую плату. [2]

В 70-80-е годы XX века единственным разрешённым видом артелей были старательские артели по добыче золота. Крупнейшее российское предприятие по добыче золота — АО «Полюс Золото» — выросло из артели. Другим примером является Артель старателей «Амур», которая на данный момент продолжает активно работать в составе группы компаний «Русская Платина», добывая платину и другие драгоценные металлы на уникальном месторождении Кондёр (Хабаровский край).

Значение слова артель

Словарь Ушакова

арт е ль, артели, жен.

2. перен. Множество, толпа, ватага (разг., редк.). Ходить целой артелью.

Современный экономический словарь. 1999

добровольное, обычно временное объединение физических лиц (граждан) для совместного выполнения работ, осуществления трудовой деятельности на коллективных началах; соответствует содержанию понятия производственный кооператив. Имущество артели, кроме паевых взносов, является единой неделимой коллективной собственностью. Известны, например, артели старателей по добыче золота, артели строителей.

Словарь золотого промысла Российской Империи

ж. // Старательская артель. Объединение лиц для совместного поиска и добычи золота, связанное круговой порукой или договором об общей ответственности и участии в доходах.

* — Старательская артель состоит обыкновенно из 10 — 15 человек. ГЖ, 1888, № 11: 172. *

Справочный Коммерческий Словарь (1926)

под «артелями» обычно разумеют всякого рода товарищеские соединения — для совместной деятельности — нескольких лиц, участвующих в проведении целей соединения или только личным трудом, или и личным трудом и капиталом (см. также трудовая артель).

Административное право. Словарь-справочник

Словарь экономических терминов

добровольное, обычно временное объединение физических лиц (граждан) для совместного выполнения работ, осуществления трудовой деятельности на коллективных началах. Имущество артели, кроме паевых взносов, является единой неделимой коллективной собственностью. Известны, например, артели старателей по добыче золота, артели строителей.

Тюркизмы в русском языке

ж артель, товарищество (Даль, 1, 24). Дмитриев относит артель к тюркизмам в порядке гипотезы. Имеющиеся этимологии: тоб.-тат. урталай или тат.-башк. арт ил народ, находящийся позади, резерв (Дмитриев, 1958, 43). Фасмер считает правдоподобной этимологию, предложенную Дмитриевым. ср. Радлов уртак (казан.) —ортак общий, пополам, участник, товарищ (1, 1670); ургала-(казан., тоб.) делить пополам, поставить между, принимать в посредники; урталаг (казан.) пополам, посредине (1, 1671).

Энциклопедический словарь

различные виды объединения граждан для общей хозяйственной деятельности.

Словарь Ожегова

АРТЕЛЬ, и, ж.

1. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства. Сельскохозяйственная а.

2. Объединение лиц нек-рых профессий (связанных с физическим трудом) для совместной работы, с участием в общих доходах и общей ответственностью. Рыболовецкая а. А. грузчиков. А. носильщиков. Плотницкая а.

| прил. артельный, ая, ое. А. устав. Артельное хозяйство. На артельных началах (на коллективных началах; разг.).

• Артельный человек, парень (прост.) общительный, приятный в общении.

Словарь Ефремовой

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

вологодск. самая пища, особ. горячая, привар: Без горячей артили не обед.

Ватага, орава, шайка, толпа, скоп, куча народа: Народ по улицам артелями бродит. Зимою волки артелями рыщут.

член артели, артельщик, участник, товарищ по артели; хозяин, расходчик ее; род десятника, для присмотра за артельными работами. В Питере этому званию, от биржевых артельщиков, усвоено особое значение доверенного и ответственного служителя. Артельщица, член женской артели;

стряпуха при артели; артельщиков, артельщицын, им (известному лицу) принадлежащий; артельщичий, артели, артельщикам принадлежащий, свойственный. Артельно было, вологодск. людно, народно: артельно на столе, вдоволь пищи; от этого поговорка: Артельно за столом, артельно и на столе.

Большой юридический словарь

Большая Советская Энциклопедия

различные формы добровольных объединений людей с целью осуществления общей хозяйственной деятельности. Например, т. н. бытовые А. ≈ кратковременные или сезонные объединения плотников, лесорубов и др. Чаще всего понятие А. применялось к таким объединениям, которые создавались для совместного выполнения трудовых процессов и операций (трудовая А., земледельческая А., рыболовецкая А.); или к таким объединениям, которые, не обобществляя труд своих членов, частично объединяли владение средствами производства. (маслодельная, сыроваренная А.). Реже название А. применялось в отношении таких объединений, которые создавались для совместных операций по обмену (снабженческие, сбытовые товарищества). А. возникают с развитием капитализма и в буржуазных странах существуют как объединения мелких товаропроизводителей с целью приспособления своего хозяйства к условиям капиталистической экономики.

Значение слова «артель»

1. Объединение лиц той или иной профессии (ремесла) для совместной работы с определенным по договору участием в доходах и общей ответственностью. — Мы вот устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и, главное, орудия производства, все будет общее. Л. Толстой, Анна Каренина.

2. Основная форма социалистического производственного объединения граждан для ведения коллективного хозяйства на базе обобществления средств производства. Сельскохозяйственная артель. Рыболовецкая артель.

3. Прост. Группа, небольшая толпа собравшихся вместе или идущих вместе людей. Глубоко внизу густой массой шевелился народ, и из этой гущи длинной вереницей ползли вверх по шпалам целые артели и одинокие фигуры. Гладков, Цемент.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

АРТЕ’ЛЬ, и, ж. 1. Объединение группы лиц для совместной работы с определенным по договору участием в доходах и общей ответственностью, товарищество. Трудовая а. Промысловая а. А. грузчиков. А. инвалидов. Сельскохозяйственная а. А. ответственного труда (имеющая капитал и несущая полную материальную ответственность за ценности, доверенные ее членам — артельщикам). 2. перен. Множество, толпа, ватага (разг., редко). Ходить целой артелью.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

арте́ль

1. устар. истор. собир. добровольное, обычно временное, объединение физических лиц для совместной работы на основе общей ответственности, самоуправления и долевого участия в доходах ◆ Солеломное орудие состоит только из искривленной с широким лезвием пешни, где при конце дратовища делается костыль, дабы способнее было налягать грудью. Работу свою всегда отправляют артелями: ибо одному отворачивать глыбы невмочь. И. И. Лепёхин, «Дневные записки», 1768–1769 г. ◆ Однажды, впрочем, ещё найден был лежащий за околицей, в канаве, у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек. И. А. Гончаров, «Обломов», 1859 г. ◆ Шутка ли: уезжает в глухую даль ― кто знает, на сколько времени, на какие дела и тревоги и опасности ― целая артель ответственных работников. Д. А. Фурманов, «Мятеж», 1924 г.

2. разг. перен. собир. группа собравшихся или идущих вместе людей

Малый и средний бизнес. Артели и кооперативы в СССР.

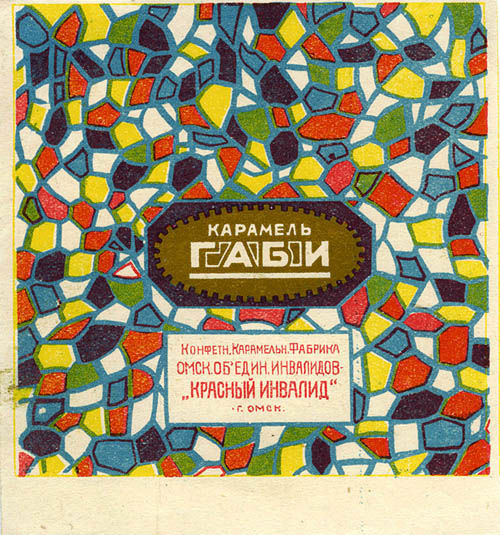

В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В стране трудились десятки тысячи промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой «местной промышленности».

Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне. Через месяц город бы заполнили торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два месяца к ним присоединились бы производственные артели.

Особую роль при Сталине играли и колхозные рынки. Они тоже были в ведении местных властей. И сборы за торговлю устанавливались местными советами народных депутатов. Например, в Первоуральске в последние предвоенные месяцы, если человек торговал с оборудованного места (т.е. имелся стол), то с него вообще не брали никакого налога. Не взимался налог, если граждане продавали яйца, молоко, масло и т.п. даже не с оборудованного места, а прямо с телеги.

Причем кустарей и крестьян – единоличников – в стране к началу войны было ещё очень много. Накануне войны в СССР насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств единоличников.

По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства – честного, производственного, а не спекулятивно-ростовщического. И надежно защитил ее, как от злоупотреблений и коррупции госчиновников, так и от ростовщического частного капитала.

Артели и кооперативы прививают принципиально иную этику, чем обычные частные предприятия, подрывается эксплуатация трудящихся. Работники, выступающие одновременно собственниками и выгодоприобретателями предприятия — отличная база для среднего класса, только не паразитического, а трудового.

В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением запретили чиновникам разного уровня вмешиваться в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием.

Единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13%. И это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было.

Торговля сельхозпроизводителей облагалась налогом в 3% с оборота, что делало ненужным бухучет. Попытки отрезать их от рынков сбыта и закабалить (в чем преуспевает сейчас мафия) карались беспощадно. Регистрация промысловых артелей занимала менее дня.

А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна

Еще одной характерной чертой брежневского социализма была уравниловка. Большинство работников государственных предприятий (а государственными тогда были почти все предприятия страны) получали стабильную, но всегда одинаковую зарплату. То, что независимость зарплаты от результатов труда – это плохо – понимали и тогда. Но реальных шагов по изменению ситуации не предпринимали.

Совсем иная ситуация была в сталинские годы. Директоров предприятий не уговаривали, от них требовали по максимуму переводить всех, кого только возможно, на сдельщину. В годовых отчетах директора предприятий непременно указывали процент трудящихся, работающих по сдельной системе оплаты труда.

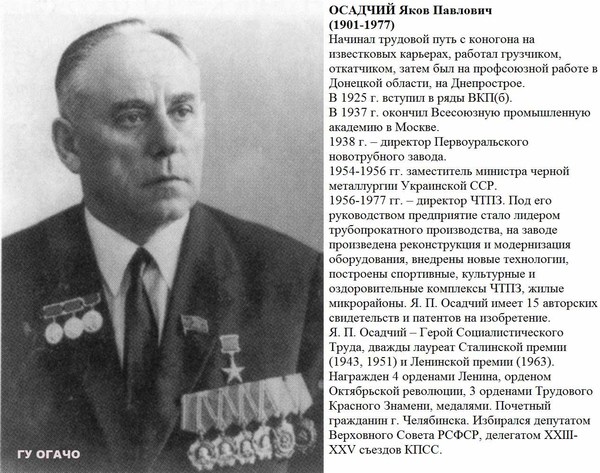

Некоторые высококвалифицированные рабочие первоуральского Новотрубного завода в годы Великой Отечественной войны зарабатывали в месяц до 2500 рублей. Для сравнения: зарплата директора Новотрубного завода, лауреата Сталинской премии Якова ОСАДЧЕГО составляла 3000 рублей.

Вы можете представить себе, чтобы сейчас слесарь 6-го разряда получал зарплату, сравнимую с зарплатой топ-менеджера промышленного гиганта (на тот момент Новотрубный завод был самым крупным трубным предприятием СССР)?

Однако некая «уравниловка» все же была. В сталинские годы в СССР существовал «прогрессивный налог наоборот». Как известно, прогрессивный налог – это когда чем выше доход, тем выше процент налога.

В СССР у этого налога была своя особенность – он не имел нижней планки. Т.е. не просто «чем больше зарабатываешь – тем больше платишь», но и «чем меньше зарабатываешь – тем меньше платишь».

Очень интересно. СССР мог бы быть похож на Китай с его сотнями тысяч средних и малых частных производств и мгновенной реакцией на нужды рынка. Ох уж этот Сталин

Автор (@takoykakvse), почему всю статью не выложили, а лишь её часть? Там же в конце есть ещё абзац:

«И из опыта позднего СССР. Как только при Горбачеве разрешили кооперативы, регистрация была проста и налоги минимальны, ЗА 2 ГОДА вся страна оделась в варёные джинсы ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства и купили ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ телефоны с определителем номера. А потом налоги подняли, и выгоднее стало всё закупать в Китае и Польше.»

Вы этот абзац не выложили почему-то. почему?

Хрущь был самым тупым лидером в истории человечества. «У нас скоро коммунизм, значит артели не нужны, все будут делать заводы! Зачем нам красиво? Это капиталистические излишки, надо уродливо! безлико!»

Я думал над тем, зачем Хрущев так поступил.

Он конечно был не прав, но логика прослеживается.

Дело в том, что строить с нуля новый завод телевизоров (например) очень трудно, а ухватить готовую артель, влить в неё миллионы рублей (по советскому курсу) собрать самых-самых специалистов и.

В кратчайшие сроки готово производство мирового уровня

(я не говорю, что превосходящее США или отдельные заводы Европы, в мире знаете ли не только они).

Хрущеву нужны были колоссальные средства чтобы догнать Америку по ядерным бомбам, ведь перевес был таким, что США могли без особого труда, безнаказанно стереть нас с карты.

На то она и гонка вооружений.

Сталин вообще был неуместно демократичен, я читал его переписку, именно непоследовательность в демократических и авторитарных методах, была его слабым местом.

Возможно, через 10 лет при живом Сталине, артели стали бы серьезными кооперативами, а позже и корпорациями, но у медали две стороны, что если бы эти квази-буржуазные элементы, захватили бы власть, демократическим путем?

А Сталин, как ни странно сейчас это слышать, собирался устроить демократию.

История на самом деле любит сослагательное наклонение, без него не ясны мотивы, но в данном случае представить очень трудно.

Сталин был тиран и убийца, он замучил в лагерях сотни миллионов. Нет. миллиарды безвинных! Всех единоличников раскулачил! Лично! Всех нэпманов (артельщиков) сожрал! Без соли.

А, да! Совсем забыл! Он же ещё по утрам пил кровь христианских младенцев!

Пост явно недооценен.

А RAMS охуенные. Я бы купил)))

Ответ на пост «Бизнес в СССР vs бизнес сейчас»

Решил ответить постом.

Поделюсь своим опытом, но только из «лихих».

Для начала, что в 80-е, что сейчас требовалось оформить дело тем или иным образом. В 90-е, когда я начинал торговать «китаем» параллельно с основной работой, где не платили зарплату, из документов у меня был билет на стадион «Лужники». Нет, не на футбол и даже не на концерт Киркорова, а чтобы прийти на точку и выставить свой товар. Покупатели тоже покупали такие билеты, но бизнесмены, вроде меня, кроме этого платили за место ребятам, которые следили за порядком. Порядок заключался в том, чтобы этим ребятам платили все, кто чем-то торгует.

Нужен совет

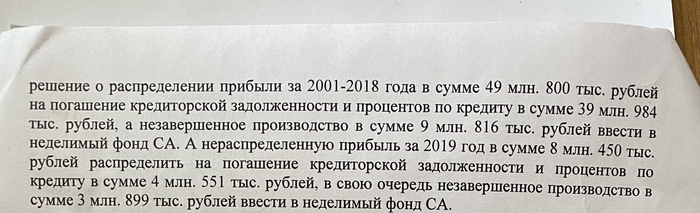

Наш член кооператива расстроился- он тут получается за дивиденды от прибыли в 0 рублей 0 копеек бьется несколько лет. И вообще, если судить по БФО за 2019 год, не кооператив это был, а некоммерческая организация.

Член расстроился и написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту исчезновение нераспределённой прибыли и паевого фонда (учредительных взносов). Пару дней назад пришёл 4й отказ. Т.е. Уже три раза постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменяли (после подачи жалобы, разумеется). Во всех четырёх отказах потрясающие фразы, например: «принято