Белоярово пшено что это

Белоярово пшено что это

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Записки русского путешественника

March 2015

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

У прозаика Алексея Ремизова – заслуженный авторитет глубокого знатока исконной русской культуры, языка, обычаев и уклада. Но и на старуху бывает проруха.

Вот, скажем, читаем первый из его «апокрифов», составивших книгу «Лимонарь, сиречь Луг духовный», – «О безумии Иродиадином»:

«Вошел гнев в сердце, разлился по сердцу Ирода.

Обманутый и осмеянный.

Тоска, тревога, страх медяницей жалят сердце»

И все бы ничего, да только «медяница» – это безногая ящерица, и жалить никак не способна. Можно было бы предположить, что Ремизов перепутал «медяницу» с «медянкой» – змеей породы ужовых, но и тут незадача: медянка также совершенно безвредна для человека!

Читаем дальше:

«Стелют грозой, золотые волнуются волосы – так в грозу колосятся колосья белоярой пшеницы»

Если верить Далю, а также Академическому словарю и Словарю языка XVIII века, «белоярая пшеница» – это кукуруза. А соответственно, кукурузные «колосья» никак не могут колоситься, поскольку кукурузные зерна собраны не в колосья, а в початки.

Кстати, «белоярое пшено» из «Конька-горбунка» («Надо, царь, мне два корыта / Белоярова пшена / Да заморского вина») – это то же самое, что и «белоярая пшеница», то есть кукуруза.

Гречка, рис и сарацины

Но ведь совершенно очевидно сходство двух названий различных продуктов. Давайте попробуем проявить нормальную человеческую логику. Вот в силу каких-таких причин гречка могла получить во французском языке наименование «сарацинской»? И почему бы это на Руси азиатский рис также именовался «сарацинским пшеном»? Что общего между двумя этими продуктами? А общее на самом деле есть. И оно – в степени удаленности этих продуктов от страны, где они получили эти названия.

Но тут есть один нюанс. Понятно, что рис приходил на Русь гораздо раньше – может быть еще и до монгольского завоевания (и в этом смысле, возможно, не имел особого «мусульманского» оттенка [2] ). Но о тех временах летописи умалчивают. А в документах XV- XVI веков этот термин употребляется широко.

Вот отрывок из рукописи начала XVI века из собрания Кирилло-Белозерского монастыря: ««пшено сорочинское, крупы ячныя и гречневы, и овсяны, горох».

Похоже, что именно так название «сарацинское пшено» и вошло в русский оборот. Стало общеупотребительным названием риса, которое просуществовало практическим до середины XIX века.

Но, кстати, вполне возможно предположить и обратный процесс. Вы думаете, кулинарные термины распространялись только с запада на восток? Ничуть. И пример, гречки, гречневой крупы – тому яркое подтверждение.

— Крупеничка, красная девица, живи, цвети, молодейся добрым людям на радость! А ты, греча, выцветай, созревай, завивайся — будь ты всем людям на угоду!

«Крупеничка, дочь королевская, была красоты неописанной… Но, увы! Грозная туча настигла землю белую; ворон сизый проманул ясного сокола, и дочь королевская досталась в руки злым безбожным татарам. …да вдруг ни оттуда, ни отсюда является перед грустной Крупеничкой какой-то добрый; он обращает Крупеничку в гречневое зернышко, приносит ее на Святую Русь, бросает на землю несеянную, и — диво: Крупеничка опять принимает человеческий образ, а шелуха зерна, откинутая с превращением оной, по ветру развеялась у нас и до сей поры разводят добрую цветистую и душистую гречу!»

Но все это – про гречку на Руси. А вот в Западную Европу она проникает гораздо позже. Так, первое упоминание о ней во Франции – лишь в XVI веке, как о «черной сарацинской пшенице», которую начали сеять в Бретани на западе Франции. Кстати и сегодня бретонские гречневые блины – одно из любимых национальных блюд, местных специалитетов. Но почему же – «сарацинской»? С одной стороны понятно – гречка пришла с востока. Но все-таки гораздо позднее всей этой «сарацинской» истории с крестовыми походами в Палестину, которая к XVI веку уже лет 300, как закончилась, а воспоминания о ней – порядком поутихли.

Не так ли произошло и с термином sarrasin во Франции по отношению к гречке, и с термином «сарацинское пшено» в России по отношению к рису? Ведь все сходится. Оба этих продукта – незнакомые, чуждые в давние времена для обоих народов. Их атрибуция к тем или иным нациям и географическим местонахождениям – явно надуманы и вызваны лишь общим недостатком географической культуры, вполне простительным для людей, живших сотни лет назад.

Главное меню

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». Словарь. Составлен Наташей Пуше.

Здесь вы найдёте значения слов, которые, возможно, вам незнакомы или являются устаревшими. Определения слов даны в том значении, в котором их использует поэт в своём тексте. Для удобства словари представлены в двух вариантах: первый – составлен по алфавиту, а второй – по последовательности появления слов в тексте.

Алфавитный вариант.

Больно – здесь: очень, сильно.

Боярин – высший чиновник в Московском государстве.

Бурка – кличка крестьянской лошади по бурой масти (тёмно-коричневой с красноватым отливом).

Весь двор – здесь: все приближенные царя, придворные.

Вороной – чёрный окрас лошади.

В помине не бывало – совсем нет, не существует.

Вскипятить ключом – вскипятить до бурления.

Втихомолку – тайком, незаметно для других.

Гость – здесь: старинное название купца, торговца.

Грива в землю – на шее лошади длинные до земли волосы.

Гусельцы – гусли, старинный многострунный русский инструмент.

Двинуть – здесь: с силой ударить.

Для прохлаждения – здесь: для удовольствия.

Добро – здесь: ладно, пусть так.

Доселева – до сих пор.

За пазуху – в место между грудью и одеждой.

Затащиться – прийти, попасть куда-либо.

За холстами – за тканью.

Камень-изумруд – драгоценный прозрачный камень густого ярко-зеленого цвета.

Католицкий держит крест – крестится по-католически: двумя перстами.

Каурка – лошадь рыжеватой масти.

Колотьё – резкая, колющая боль.

Корчась – корчиться – изгибаться, вилять, находясь в затруднительном положение.

Косогор – склон горы, холма.

Краюшка – большая горбушка.

Кричать на весь базар – здесь: громко кричать.

Молокосос – пренебрежительно о молодом, неопытном, не знающем жизни человеке.

Что есть мочушки – изо всех сил.

Надсада – чрезмерное напряжение сил.

На малого – на парня.

Не зевай – не упусти шанс.

Не промах – сообразительный.

Облачные станы – место скопления неподвижных облаков.

О полночь – в полночь.

Опохмелиться – выпить спиртного, для того, чтобы избавиться от недомогания, вызванного употреблением большого количества спиртного накануне.

Отродясь – отроду, никогда.

Подвести – навлечь на кого-то беду, неприятности.

Поганый – языческий, не христианский.

По исходе – в конце.

Поноси´ть – сильно ругать, оскорблять бранью.

Поныне – до сих пор.

Порядком – как следует.

Промеж – между собой.

Развесть – развести, разжечь.

Райские птицы – птицы с очень ярким, красивым оперением.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Рогожа – грубая, плотная ткань из мочала – вымоченной и разодранной на тонкие полоски коры липы.

Саранча – о жадной силе, которая оставляет после себя мёртвое пространство.

Сбывает – избавляется, отделывается.

Сивка – кличка рабочей крестьянской лошадки по пепельно-серой масти.

Стоять на карауле – охранять.

Уплетать – здесь: жадно есть.

Усом не ведет – не реагирует.

Хоть куды – всем хорош.

Хребёт – хребет – позвоночник, спина животного.

Чёрная бабка – налитая свинцом кость (игральный кубик), очень ценная вещь для игры.

Чу – слышишь? Послушай!

Эка – частица; употребляется для усиления удивления, насмешки.

Яхонт – драгоценный камень.

По тексту.

Отродясь – отроду, никогда.

Стоять на карауле – охранять.

На малого – на парня.

Усом не ведет – не реагирует.

За пазуху – место между грудью и одеждой.

Краюшка – большая горбушка.

Уплетать – здесь: жадно есть.

О полночь – в полночь.

Грива в землю – длинные до земли волосы на шее лошади.

Саранча – о жадной силе, которая оставляет после себя мёртвое пространство.

Хребёт – хребет – позвоночник, спина животного.

По исходе – в конце.

Поныне – до сих пор.

В помине не бывало – совсем нет, не существует.

Чёрная бабка – налитая свинцом кость (игральный кубик), очень ценная вещь для игры.

Рогожа – грубая, плотная ткань из мочала – вымоченной и разодранной на тонкие полоски коры липы.

Кричит на весь базар – здесь: громко кричит.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Порядком – как следует.

Не промах – сообразительный.

Зельно – сильно, весьма.

Затащился – пришёл, попал.

Яхонт – драгоценный камень.

Промеж – между собой.

За холстами – за тканью.

Корчась – изгибаться, вилять, находясь в затруднительном положение.

Больно – здесь: очень, сильно.

Опохмелились – выпили спиртного для того, чтобы избавиться от недомогания, вызванного употреблением большого количества спиртного накануне.

Развесть – развести, разжечь.

Гости – здесь: старинное название купцов, торговцев.

Вороные – чёрного окраса лошади.

Кушак – пояс (обычно из широкого куска ткани или связанный из шнура).

Часть вторая

Сивка – кличка рабочей крестьянской лошадки по пепельно-серой масти.

Бурка – кличка крестьянской лошади по бурой масти (тёмно-коричневой с красноватым отливом).

Каурка – лошадь рыжеватой масти.

Двинуть – здесь: с силой ударить.

Не холит – не заботится, не ухаживает.

Католицкий держит крест – крестится по-католически: двумя перстами.

Чу – слышишь? Послушай!

Хоть куды – всем хорош.

Добро – здесь: ладно, пусть так.

Колотьё – резкая, колющая боль.

Боярин – высший чиновник в Московском государстве.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Камень-изумруд – драгоценный прозрачный камень густого ярко-зеленого цвета.

Облачные станы – место скопления неподвижных облаков.

Косогор – склон горы, холма.

Не зевай – не упусти шанс.

Кричи на весь базар – зови громким голосом.

Надсада – чрезмерное напряжение сил.

Весь двор – здесь: все приближенные царя, придворные.

Молокосос – пренебрежительно о молодом, неопытном, не знающем жизни человеке.

Подведу – навлеку беды, неприятности.

Поганый – языческий, не христианский.

Гусельцы – гусли, старинный многострунный русский инструмент.

Для прохлаждения – здесь: для удовольствия.

Часть третья

Доселева – до сих пор.

Райские птицы – птицы с очень ярким, красивым оперением.

Поноси´ть – сильно ругать, оскорблять бранью.

Вскипятить ключом – вскипятить до бурления.

Сбывает – избавляется, отделывается.

Втихомолку – тайком, незаметно для других.

Что есть мочушки – изо всех сил.

Бочки с фряжским – бочки с заморским вином. Фряг, фряжский – так на Руси называли всё иноземное.

Что из себя представляет белояровая пшеница и чем отличается от обычной?

Об этой пшенице, в частности, идёт речь в сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок»!

Белоярова пшена

Да заморского вина.

Да вели поторопиться:

Завтра, только зазорится,

Мы отправимся в поход. «

А с чего вы взяли, что в сказке Ершова «Конёк-горбунок» именно о той пшенице речь идет, которая на фотографии изображена, и что о пшенице вообще речь? Если верить словарю Даля то

Пайнберри или белая клубника у нас появилась два года назад, я заказала сорта этой клубники по интернету. Прислали, я так ждала, когда ее получу по почте. Теперь она растет у нас на грядке, кусты небольшие, плоды около 3 см. Если она находиться больше на солнце, то имеет слегка розоватый оттенок, вкус, немного чем то напоминает ананас, очень сочные, вкусные но это как для меня, а в основном, проста в ухаживании. Уже когда малышки было 8 месяцев, первый раз дала попробовать пайнберри, она не вызывает аллергию, как красная клубника, земляника. Пользы очень много от клубники, имеет много витаминов, помогает снизить температуру. Готовить ее так же просто как и обычную клубнику, вкусное варенье, джемы.

Как придать лицу светлый, фарфоровый цвет:

Не забываем после смывания маски нанести питательный крем. Для макияжа можно использовать тональный крем более светлого оттенка, чем ваша кожа.

Если это та самая река на которой стоит город Уфа (промышленный город с с большиии количеством предприятий и перерабатывающих заводов, включая химические) я рисковать бы не стал. Помню фотографию в каком-то журнале с дохлой рыбой и людьми, держащими плакат «Спасибо за наше фенольное детство»

Возможно сейчас ситуация изменилась, во что верится с трудом

Ну положим, в поле то она «белая беляна» еще таковой (белой) не была, и что бы до рук добраться, еще и на мельнице побывала, где собственно и стала таковой.

А по рукам действительно пошла, сначала в виде теста, а потом хлебом..

Сарацинское пшено и смоленские крупы

Сарацинское пшено и смоленские крупы

Сколько всего перемешалось в названии этой главы – пшено, крупа, каша… Попытаемся запутать вас еще больше. Сарацинское пшено в русской терминологии – это рис. Смоленские крупы – это и особым образом обработанная гречка, и манка. «Что же у этих продуктов общее, кроме того, что все это – крупы?» – спросите вы. А общее все-таки есть, и в нем парадоксальным образом смешались история, география и языкознание.

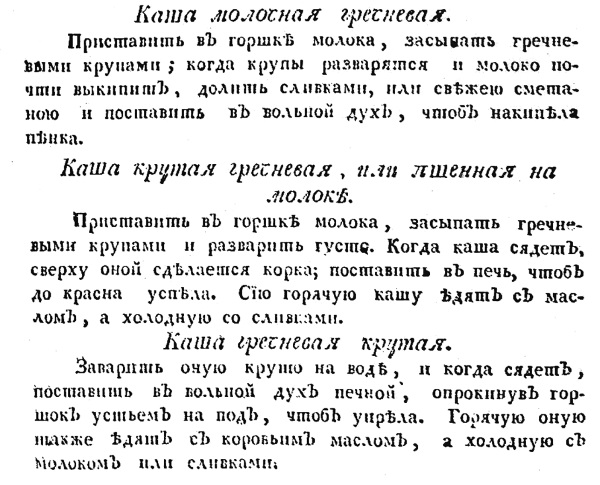

В качестве отправной точки приведем один рецепт, попавшийся нам в «Альманахе гастрономов» (1852) Игнатия Радецкого:

Звучит аппетитно даже сегодня. Но вот вопрос: что, собственно, имел в виду И. Радецкий под термином «смоленские крупы»? Изучение толкового словаря и поиск в

Интернете приводят к разным результатам, но в большинстве случаев говорится о какой-то разновидности гречки, технология приготовления которой уже утрачена.

Вместе с тем, исходя из логики рецепта, понятно, что такое изящное блюдо вряд ли могло быть приготовлено из гречки. Что-то заставляет нас думать, что в данном рецепте под термином «смоленские крупы» автор подразумевал не ее. Давайте посмотрим на французский перевод (размещен под названием рецепта). Поклонник европейской кухни И. Радецкий сам привел иноязычный вариант – «semoule». А это, как известно, во многих романских языках означает совершенно определенную вещь – манку, мелко размолотую пшеничную крупу.

То есть в данном случае смоленская крупа – это знакомая нам всем манка (пшеничная крупа крепких сортов не очень мелкого – в современном понимании – помола). Именно как «манная крупа» и переводятся на русский французское «semoule» и итальянское «semolina».

Вот что пишут об этом Е.Авдеева и Н.Маслов в «Поваренной книге русской опытной хозяйки» (1911 г.): «Так называемая смоленская или манная крупа, из которой приготовляются все роды нежной молочной каши, и между прочим, знаменитая «гурьевская каша». Крупа эта очень мелкая; если она вполне хорошего качества, то должна быть не желтоватого, а белаго цвета и свободна от мучнистых частиц»[46].

Пусть вас не смущают характеристики «мелкая»/«крупная». Это сегодняшняя мука размалывается на частички размером 30–40 мкм, а раньше и манка размером 400 мкм считалась мелкой, тем более что речь идет о крупе, а не о муке.

Важно также и то, что манка делается из пшеницы после того, как с нее обдирают отруби. Точнее, это лучший по качеству промежуточный продукт помола пшеницы – раздробленные частицы средней части зерна (зародыша). Манка содержит много крахмала, питательных веществ и почти не имеет клетчатки, именно поэтому очень легко усваивается.

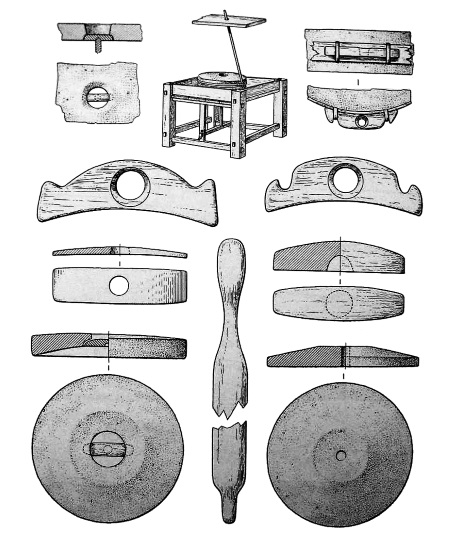

Но не все так просто. Как мы уже упоминали, в русской кухне существует и другое понятие смоленской крупы – один из видов гречки. Этих видов всего три: ядрица, продельная и смоленская. С ядрицей все более или менее понятно – цельные зерна характерного темно-коричневого цвета (после первичной обработки на крупорушке и тепловой обработки). Если продолжить ее перемалывать, то можно получить дробленую крупу, сохранившую коричневую оболочку (тот самый продел). А если легко обкатать гречку между жерновами – выйдет смоленская крупа, которая получается, когда с зерна обдирается не только коричневая оболочка, но и вообще весь верхний слой. Остаются сглаженной формы зернышки, уже мало напоминающие исходный продукт. Вот как описывает этот процесс исследователь начала XIX века[47]:

То есть смоленскую крупу получали в результате полной очистки гречихи от оболочек и внешней части зерна, а также полностью удаляя мучную пыль. Не удивительно, что этот продукт прекрасно усваивается, он хорош для жидких и вязких каш, биточков и запеканок. Завоевал он славу не только в России[48]:

И вот здесь нас ждет один семантический сюрприз. Дело в том, что во французском языке гречка обозначается словом «sarrasin». Ничего не напоминает? Правильно – упомянутое в начале главы сарацинское пшено. Слова явно имеют один корень и, видимо, некое общее происхождение. Попробуем применить нормальную человеческую логику и подумаем: в силу каких причин гречка во французском языке могла стать «сарацинской»? И почему на Руси азиатский рис также именовался «сарацинским пшеном»? Что общее у двух этих продуктов? А общее, на самом деле, – в степени их удаленности от страны, в которой они получили эти названия.

На Руси гречиха – самый обычный злак, растущий повсеместно. Посему и название у нее простое и созвучное нормам русского языка. Другое дело рис. Он издавна завозился издалека – из Средней Азии, Туркестана (или, как тогда говорили, Бухарии), отчасти – с Ближнего Востока, из Ирана, Турции. В общем – от мусульман, или сарацинов. И хотя В. Похлебкин указывает на проникновение риса на Русь лишь в XV веке через Венгрию и Украину[49], продукт этот был известен у нас и гораздо раньше. Невозможно представить себе азиатские, поволжские контакты русских купцов без знакомства с рисом.

Ручная мельница. Реконструкция по археологическим фрагментам. Новгород. XI–XII в.

Вдоль южной границы Руси ходили караваны, доставлявшие товары из Азии в Европу и Северную Африку.

Отряды россов сталкивались с хазарами, тюрками. Так что на самом деле узнать, что такое рис, и включать его хотя бы иногда в свой рацион возможности у наших предков были.

Но тут есть один нюанс. Понятно, что рис приходил на Русь гораздо раньше, может быть, еще и до монгольского завоевания (и в этом смысле, возможно, не имел особого «мусульманского» оттенка[50]). Но о тех временах летописи умалчивают. А в документах XV–XVI веков этот термин употребляется широко. Вот отрывок из рукописи начала XVI века из собрания Кирилло-Белозерского монастыря: «Пшено сорочинское, крупы ячныя и гречневы, и овсяны, горох».

В «Росписи царским кушаньям» (1610–1613 гг.) читаем: «На блюдо ухи курячьи шафранные, а в нее куря, 4 золотники шафрану, золотник корицы, полгривенки пшена сорочинского…». В качестве альтернативы: «На блюдо пирогов столовых, а в них лопатка муки толченые, чумичь пшена русского…»[51].

Или вот еще – век спустя известный русский просветитель Николай Новиков пишет: «Еще ко грубым кушаньям относятся… всякие огородные и полевые плоды, как то: горох, бобы, чечевица, пшено сарацинское»[52].

Откуда же слово «сарацинский» могло прийти к нам? По всей видимости, из Византии, но процесс этот был непрост. Ведь сам термин «сарацины», в общем-то, западноевропейский. Именно так после крестовых походов в Европе стали называть всех арабов. А теперь вспомним, что византийская столица Константинополь в апреле 1204 года была захвачена европейскими рыцарями в ходе четвертого крестового похода. И там даже на некоторое время (чуть больше, чем на пятьдесят лет) установилась так называемая Латинская империя. Может быть, тогда слово «сарацины», обозначающее арабов, турок, и вошло в массовый оборот? И оттуда проникло на Русь, столица которой – Москва – после падения Константинополя под ударами турок в 1453 году приобрела статус «третьего Рима»?

Термин же «сарацинское пшено» как общеупотребительное наименование риса существовал в русском языке практически до середины XIX века.

Но, кстати, возможно предположить и обратный процесс. Кулинарные термины распространялись не только с запада на восток, и пример гречневой крупы – тому яркое подтверждение.

Давайте разберемся для начала с русским наименованием этого продукта. Связь слов «гречка» и «греческий» очевидна и бросается в глаза. Понятен и путь появления названия в русском языке. Активизировавшиеся еще в VIII веке контакты Византии с россами имели неожиданное продолжение – в 860-х годах славянские отряды под предводительством князей Аскольда и Дира осадили Константинополь, разграбили предместья и ушли с богатой добычей[53]. Собственно, в те годы и возник интерес славян к православию, состоялось крещение князей, логично завершившееся в 988 году принятием православия в качестве государственной религии Киевской Руси. В тот период на Руси возникли православные монастыри, монахи которых по своему происхождению были в основном византийцами, греками. Есть версия, что с родины привезли они на Русь и ту крупу, которую традиционно сеяли и готовили в Малой Азии и которая, благодаря их происхождению, стала у нас называться «гречкой».

Впрочем, как это всегда и бывает, продукты редко распространялись по какому-то одному пути. Та же гречиха попадала к нам и из Сибири, где росла в диком виде. Ее местный сорт – Fagopyrum tataricum – более морозоустойчив, но одновременно и менее питателен, поэтому используется больше как кормовое растение. Однако обратите внимание на название «татарская», недвусмысленно указывающее на путь проникновения ее на Русь через Поволжье. Неслучайно до сих пор сохранилось и старое деревенское название гречки – «татарка».

Отголоски этого процесса можно найти даже в русских сказках. Есть такой сюжет у Н. Телешова[54]: злые татары похищают дочь воеводы Всеслава по имени Крупеничка. Матери удается спасти девушку из горького плена лишь с помощью старичка-волшебника, превратившего ее в гречишное зернышко. «Взял тогда старичок из рук её гречневое зёрнышко, бросил его на землю несеяную и сказал:

– Крупеничка, красная девица, живи, цвети, молодейся добрым людям на радость! А ты, греча, выцветай, созревай, завивайся – будь ты всем людям на угоду!

Проговорил – и исчез старичок, как будто никогда его здесь и не было. Глядит матушка Варварушка, протирает глаза, будто спросонья, и видит перед собой Крупеничку, красавицу свою ненаглядную, живую и здоровую. А там, где упало малое зёрнышко, от шелухи его зазеленело невиданное доселе растение, и развело оно по всей стране цветистую душистую гречу»[55].

Подобный сюжет неоднократно появляется в русском фольклоре, и можно предположить, что он имел определенные исторические основания. Например, свою версию приводит М.А. Максимович[56]:

«Крупеничка, дочь королевская, была красоты неописанной… Но, увы! Грозная туча настигла землю белую; ворон сизый проманул ясного сокола, и дочь королевская досталась в руки злым безбожным татарам.

…да вдруг ни оттуда, ни отсюда является перед грустной Крупеничкой какой-то добрый; он обращает Крупеничку в гречневое зернышко, приносит ее на Святую Русь, бросает на землю несеянную, и – диво: Крупеничка опять принимает человеческий образ, а шелуха зерна, откинутая с превращением оной, по ветру развеялась у нас и до сей поры разводят добрую цветистую и душистую гречу!»

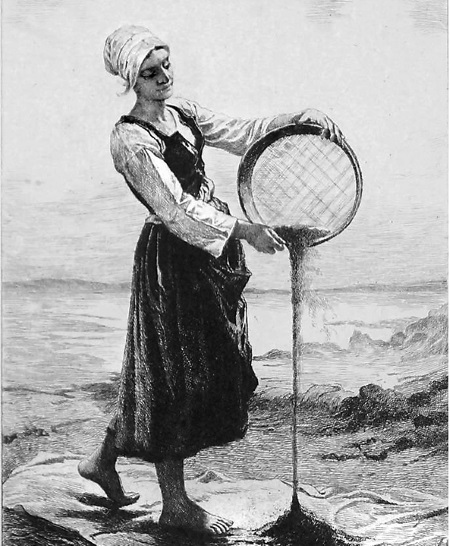

Но все это – про гречку на Руси. А вот в Западную Европу она проникает гораздо позже. Первое упоминание о ней во Франции – лишь в XVI веке, как о «черной сарацинской пшенице», которую начали сеять в Бретани на западе Франции (кстати, и сегодня бретонские гречневые блины – одно из любимых национальных блюд, местный специалитет). Но почему же – «сарацинская»? Понятно, что гречка пришла с востока, однако произошло это гораздо позже крестовых походов в Палестину (к XVI веку эта история уже лет 300 как закончилась, а воспоминания о ней порядком поутихли).

Фредерик Лагиллерми. Молодая бретонка просеивает гречку на берегу моря. 1877 г.

У нас есть одна мысль по этому поводу. Любой незнакомый, непонятный поначалу продукт люди всегда приписывали каким-то отдаленным народам и землям. Так часто случалось в истории. Даже в этой книге мы расскажем, как капуста «кале» получила в Англии название «сибирской», а в Америке – «русской». Но, пожалуй, самой яркой иллюстрацией этого процесса послужит история с обыкновенной индейкой. Да-да, той самой птицей, которая была завезена в Европу соратниками Колумба, испанскими конкистадорами, из Нового света в XVI веке. «Индейка» или «индейская кура» – этот термин можно найти в русских поварских книгах конца XVIII века. Вот только слово «индейский» в русском языке той эпохи обозначало то, что сегодня значит «индийский» – то есть, произошедший из Индии. А, например, в Англии индейка – «turkey», турецкая курица. С чего бы это?

Обложка книги «Опытная английская домашняя хозяйка». 1786 г. с рецептом индейки (turkey) под соусом из сельдерея

Объяснение просто: незнакомый продукт общественное мнение приписывало тем странам, которые, хоть и были на слуху, однако воспринимались как «terra inсognita», место с совершенно неизвестными порядками и привычками. Именно таким государством в XVI веке для массовой английской аудитории являлась Турция, расположенная «на краю света» и притом более или менее понятная, упоминаемая иногда в разговорах. В отличие от Америки, которую тогда вообще никто из обывателей не знал.

Таким образом, «турецкая» птица для англичан и «индейская» для русских являлись, в общем-то, одной и той же птицей – возникшей «черт знает где», на краю света, а может быть, и дальше. С неизвестными свойствами, с непонятными возможностями кулинарного использования. В общем, абсолютно незнакомый продукт, который, тем не менее, модно и прогрессивно использовать на кухне.

Не так ли произошло и с термином «sarrasin» во Франции по отношению к гречке, и с термином «сарацинское пшено» в России по отношению к рису? Ведь все сходится. Оба этих продукта – незнакомые, чуждые для обоих народов. Их принадлежность к тем или иным нациям и географическим местам явно надумана и вызвана лишь общим недостатком географической культуры, вполне простительным людям, жившим сотни лет назад.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Крупы

Крупы «Колдуны» с рисом и яйцами Рис отварить (должен быть рассыпчатым), влить масло, перемешать. Добавить рубленые яйца, зелень, соль, перемешать. Из муки, воды, яиц и соли замесить крутое тесто, тонко его раскатать, вырезать лепешки, положить на каждую кучкой начинку,

Крупы

Крупы Каша манная с соком из черной смородины Приготовить сок из черной смородины (см. рецепт). В кипящую воду всыпать манную крупу. Когда начнет густеть, влить понемногу сок, размешивать, пока каша не дойдет до готовности. Затем добавить сахар, перемешать и подать со

Блины пшено-гречневые

Блины пшено-гречневые На 300 г пшена – 300 г гречневой муки, 3–4 ст. ложки масла, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 1 стакан сметаны, 2 стакана молока, 15 г дрожжей. Из перебранного и промытого пшена сварить вязкую кашу, дать остыть, после чего протереть ее сквозь сито. В кастрюлю влить

КРУПЫ

КРУПЫ Каша — одно из самых популярных блюд на Руси. Приготовить ее не сложно. Самое главное — правильно определить соотношение воды и крупы.Для варки рассыпчатой каши необходимо взять на 1 стакан гречки 1,5 стакана воды; на 1 стакан пшена — 1,8 стакана воды; на 1 стакан риса —

Пшено со сметаной

Пшено со сметаной 1 пиала пшена, 90 г сливочного масла, 60 г сахара, 90 г сметаны. Пшено и масло тщательно растереть с сахаром, добавить сметану и снова перемешать, затем всю массу положить под пресс. Подавать в

Пшено с изюмом

Пшено с изюмом 1 пиала пшена, 1 пиала молока, 3 пиалы сливочного масла, 90 г изюма, 60 г сахара, 60 г толченых сухарей или печенья, 90 г сметаны. Промытое пшено засыпать в кипящее молоко и варить 5–8 минут, после чего выложить в дуршлаг или решето. Затем в пшено добавить изюм,

Крупы

Крупы Крупы для кухни желательны, конечно, самых лучших сортов. Однако приходится также покупать по мелочам и в разных, не всегда знакомых и не всегда вполне добросовестных лавках. И вот тут-то покупательница-хозяйка или ее кухарка, должна, например, при покупке перловой

Крупы

Крупы Крупы вырабатываются из пшеницы, ячменя, гречихи, риса, гороха, фасоли путем обрушивания, просеивания и провеивания. Некоторые крупы дробят и полируют.Перед использованием манную крупу просеивают, остальные крупы перебирают и промывают для удаления посторонних

Крупы

Крупы В организм ребенка крупы поставляют углеводы, растительные белки, витамины и минеральные вещества. Самое большое количество полезных питательных веществ содержится в гречневой и овсяной крупах.Любимой же всеми мамами манной крупой увлекаться не стоит. Она

Крупы

Крупы Крупы, используемые в нашем питании, поставляют организму углеводы (в различных крупах их содержится от 65 до 77%), растительные белки (7 – 12%), жиры (до 6%), минеральные вещества (среди которых фосфор, железо, калий, магний, кальций), витамины В1, В2, РР и др.Некоторые крупы

Пшено с луком

Пшено с луком Ингредиенты:40 г пшена, 2 стакана воды, 2 репчатые луковицы, 3 ч. л. подсолнечного масла, зелень укропа или фенхель, соль – по вкусу.Приготовление:На огонь поставить кастрюлю с двумя стаканами воды.Пока вода закипает, промыть пшено и выложить его в кипящую воду;